July.30,2000 『威風堂々』

高校2年の時、ブラスバンド部に入った。動機はかなり不純だった。私の通っていた高校では、運動会のときブラスバンド部員だけは競技に参加しないでよかったのだ。私はどうも、あの徒競走というのが苦手で、小学生のころからいつもベケかベケから2番目という成績が続き、ほとほと嫌気が差していた。そんなとき、クラスのブラバン部員が入部の誘いをかけてきたのである。これには飛びついた。運動会だけではなかった。朝礼のときも、一般の学生は立っていなければならせないのに、ブラバンはパイプ椅子に座っていられる。「これはいい。楽だ!」

只今放映中の三谷幸喜の連続ドラマ『合言葉は勇気』のテーマは、クラシックの名曲『威風堂々』だ。この曲、うちらのお得意でした。はっきりいって部員のお気に入りで、入学式、卒業式は勿論、始業式や終業式にもこれを演奏した。

ある芸能プロダクションに就職し配属されたのが、外国のミュージシャンを招聘するプロモーター部門。当時ウドー、キョードー、ユニバーサル、音楽舎の4社が、この仕事の実権を握っていて、特にロック関係はウドーが強かった。そこへ参入しようというのである。当時人気に火がついたイギリスのロックグループ[クイーン]に目をつけ、ウドーとの競争に勝ち、過去2回に渡って来日公演を実現していた。社内ではファンの人気を繋ぎとめる対策の一環としてファンクラブ組織を作り、機関誌の編集発行やら、フィルム・コンサートなどのイベントをやっていた。その全てを取り仕切るのが私の仕事のひとつだった。

今でこそビデオ全盛で、好きな時にいつでもビデオ・クリップやライヴ映像を見れるが、当時はフィルム・コンサートのときにのみが、好きなミュージシャンの動く姿が見られるチャンスだった。私もクイーンはデビュー当時から好きなバンドだったので、この与えられた仕事を喜んでこなした。

私はフィルム・コンサートのときに、開演前にPAから流されている音楽が気になった。なにやらPAの係が好きな音楽を流している。これからクイーンの音楽を流そうというのに、他のロック・ミュージックがかかっているのが嫌だったのだ。それにクイーンには安っぽいイメージを付けたくないという私の考えもあった。開演前の音楽はクラシックにしたい。これが私の考えだった。何にしようか。そうだ『威風堂々』がいい! さっそくレコードを買いにいき、テープに録り、PA業者に渡した。これを流した反応はおおむね良かった。クイーンには案外クラシックが合ったのである。

July.22,2000 反骨のミュージシャン

『冬の十字架』に続いて、忌野清志郎が『夏の十字架』を出した。またもやインディーズでの発売。ジャッケットが『冬』のときと同じ部屋、同じ構図で撮影されていて、清志郎が卓袱台の前に座っている。後ろのサイドボードも同じ。ただし入っているものはちがう。本が並んでいた棚には洋酒のミニチュア・ボトルのコレクション。テレビとトロフィーが乗せてあったところには法螺貝とフラダンスの人形とパイナップル。電気スタンドが置いてあった床には扇風機。この先、『秋』と『春』もやる気なんだろうか。

『冬』では[忌野清志郎Little Screaming Revue]名義だったのが、今回の『夏』は忌野清志郎の名前も消え、[ラフィータフィー]というバンド名の名義になっている。もっとも演っていることは、ほとんど同じ。

性懲りも無くまた『君が代』を演っている。今回はライヴ録音。もうすっかり頭の中に清志郎版の『君が代』が焼きついてしまっているので、普通の『君が代』を聴いていると、この『パンク君が代』が被さってしまって困る。今回のは、終盤で『スター・スパングルド・バナー』が被さってくるという興奮のバージョン。それにしても、ちょっとアレンジを変えただけで、この退屈な曲も面白くなるものなんですね。

清志郎の反骨精神は、この歳になっても留まる所を知らないようだ。『警察に行ったのに』の歌詞は、「警察に行ったのに取り合ってもらえなかった―――(略)―――それは事件じゃないからと言われた―――(略)―――ある晴れた真夏の午後 僕は殺されてしまった―――(略)―――これで事件になったのかい やっと」といったもの。なんとなく桶川の女子大生刺殺事件を思い出させるような内容だ。

『ライブハウス』は最近のライブハウス批判。ラストで「ライブハウス、サンキュー」と歌い終えておきながら、メンバー全員でツバ、ペッ、ペッ。

『目覚まし時計は歌う』はサブタイトルに『選挙ソング』とあるように、「選挙に行って投票しよう」という歌。ところがここは清志郎だ。ただじゃすまない。「君の一票を託してみないか とんでもないのを選んでみないか 何もしないより退屈しないぜ」とくる。

ラスト・ナンバーが『誰も知らない』。「誰も知らない 僕の作る歌を誰も知らない」という始まりで、「みんなはテレビが歌う歌しか知らない」とくる。清志郎の歌に一般の人々がそんなに関心を払うかどうかは別だが、確かに今テレビで流れている音楽番組の歌は、私にはひたすら退屈なものが多い。私のこのコーナーで、今テレビで流れている曲を取り上げたことなんて、ほとんど無いはずた。清志郎も歌の中で結論付けているように、「誰にも聴いてもらえない本当のソウルを 愛する人に歌おう」ということなのかもしれない。わかってくれる人は必ずいるんだから。私もわかってくれる人のためだけに、このコーナーを続けよう。

July.13,2000 精神力のリズム

三谷幸喜の芝居『オケピ!』の中で、コンダクター役の真田広之がトラ(エキストラ。都合で演奏に来られなかった人のかわりに出る人という業界用語)のパーカショニストの山本耕史に、ラヴェルの『ボレロ』の話をするシーンがある。始めから終わりまで、同じリズムが続くこの曲は、打楽器奏者にとっては、もう技術ではなく精神力が要求されるという意味のことを言う。このセリフは、のちのちのクライマックスで、真田広之が結論づけるように言うセリフに繋がっていく重要な部分だ。

そう、私もこの曲が好きでよく聴いた。もっとも私の場合は、山下洋輔の演奏によるものなのだが。左手で、あのリズムをキープしながら、うねるように右手でメロディを弾いていく。クライマックスでは肘打ちまで入れたアドリブ演奏に突入するのだが、ソロ・ピアノでも、オーケストラをバックにしても、この人の『ボレロ』は迫力がある。

実は私、『オケピ!』のこの真田のセリフを聞いていて、もうひとつ曲を思い出した。バズ・コックスという、一応パンクに分類されているバンドの2枚目のアルバム『ラヴ・バイツ』の最後に収録されている『レイト・フォー・ザ・トレイン』というインスト・ナンバーだ。ドドドダダダ、ドドドダダダ、ドドドダダダ、ドドドダダダという三連符のドラムスが、曲の最初から最後まで、ずーっと続いていく曲で、ベースもえんえんと三連を刻み続ける。そこに2本のギターがからむ、私の大好きな曲だ。

スタジオ録音でしか聞いたことないのだが、まさかドラムスが打ちこみだったなんてことはないだろうな。パンクだもの。あっ、パンクに偏見のある人にも、この曲はお薦め。快感です。

July.6,2000 おっと、この女(ひと)忘れちゃいけない

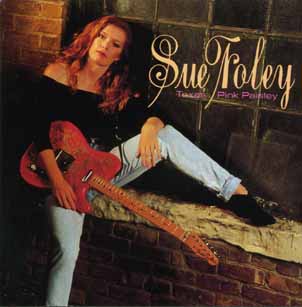

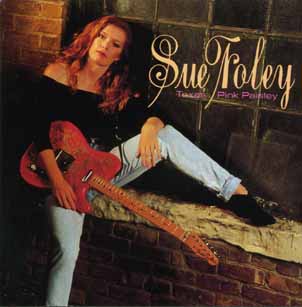

CD屋の棚を見ていたら、スー・フォーリーの新作が目に入った。いやあ、この人のこと忘れていました。このところ、シャノン・カーフマンちゃんなんかにお熱をあげていたこともあって、この人のことは眼中になかった。1991年に23歳でファーストCDを出してデビュー。翌年、日本にも来た。そうそう、私も見に行ったっけ。渋谷のCD屋での店頭ライヴで写真撮りまくり、そのあと、六本木のライヴ・ハウスへ移動。ここでも、あちこちでフラッシュがたかれて、写真撮っている奴がいた。実は私もそのひとり。だってカワイかったんだもーん。そのときの写真を、ここに載せようと部屋中捜したんだけれど見つからず。宇田村さん、まだ持ってる?

突如ミーハーとなってしまった私でしたが、この人、なかなかのテクあり。ベレー帽をちょこんと頭に乗せ、ペイズリー柄のストラトを持って登場した彼女、男顔負けのブルース・ギターを聴かせる。リズム感がよくて、リズムを刻ませたらピカ一。ソロもきっちりと決めてみせる。ヴォーカルの方は、今から聴きなおしてみると、シャノン・カーフマンが硬派な感のする歌唱法なのに比べて、スー・フォーリーは、あくまで女らしい優しい歌声。客席から声がかかると恥ずかしそうに笑って、手を振るあたりがシャノン・カーフマンと共通。

スー・フォーリーのホームページを見てみたら、今回の新作、なんと6枚目なんだそうだ。知らなかった。あれから、2年に1枚くらいのペースで出していたんだ。待てよ、あれからもう、10年になるのかあ。彼女ももう、32歳。ジャケットを見ると、良く言えば妖艶になったなあという印象。悪く言えば、オバンになったなあという感じ。この10年、6枚のCDジャケットには全て彼女の写真が載っている。変遷をご覧になりたい方は、ホームページにジャケットが出ているからどうぞ。

日本では、この人のファースト『Young Girl Blues』はタイトルもジャケットも変えられて出た。日本盤のタイトルは『Texas Pink Paisley』。その後、日本盤は1枚も出なかったから、売れなかったのだろうなあ。