Kuranishi MODEL KGD-1200ギアダイアルメカ

秋田のJA7GYP/古田氏から懐かしいクラニシのギアダイアルメカの写真が届いた。回転比は25で、ノブを12.5回回すと目盛盤上の指針が180°回転する。30年以上前の製品だが、かつてのラジオ少年達には手が出なかった品ではないだろうか。多くはフリクションを使ったバーニアダイアルでお茶を濁していたはずである。かく言う私も中学時代はバーニアダイアル、高校生になってようやくIDEAL(摂津金属)のギアメカMD-101やMD-88(回転比20)が買えるようになった。古田氏はこれで受信機を作るとか・・・ダイアルノブは60mmもあり、オールドファンにはこたえられない一品だろう。

6CA7と5AR4

オーディオ用出力管6CA7と整流管5AR4。6CA7はEL-34とも呼ばれ、オーディオ出力管として久しく使われた。B級プッシュプルで50〜70Wの出力が容易に取り出せ、無理すれば100Wも搾り出せた。DynacoのStereo70やLux-Kit等に使われていたのを昔のオーディオマニアなら皆ご存知だろう。5AR4は傍熱型整流管で小型でありながら比較的大電流が扱えた。シリコンダイオードの普及でその座を追われてしまったが、管球マニアにとっては未だ有り難い存在である。写真は両方とも珍しい日立製で、ヤマハのエレクトーン・アンプに使われていた物である。なおそのアンプは6CA7をパラレル・プッシュプルで4本使い、150〜200W出力と言う当時としては「超ド級アンプ」であった。

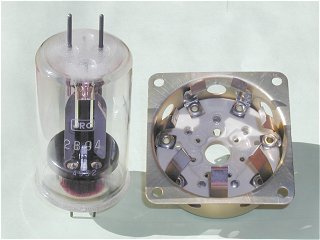

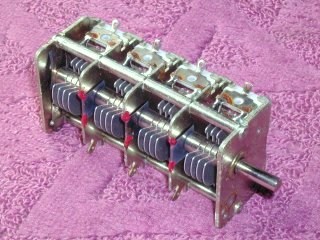

バタフライ型バリコン

数年前秋葉原ラジオセンターの東邦無線にサービス品として袋詰めされ吊るしてあったもの。汚れも無くタイト製でしっかりとした作りで\100なら手を出さない訳にはいかない・・・即ゲットだった。他にも幾つか同様のVCがあり買い占めた。2B52や2B29等の単管でプッシュプル用に作られた球の同調には最適だった。

イメージオルシコン管

東芝製イメージオルシコン(Image Orthicon Tube)E5033/No.93066。カラーテレビカメラ初期の撮像管は、殆どがこのイメージオルシコンだった。これをRGB又はYRGBで3管又は4管でカラーカメラの撮像部を構成していた。その後ビジコン、プランビコン、サチコン等の真空管デバイスを経、現在の半導体CCDに至っている。それにしても大きい図体だ・・・長さ370mm、直径75mmあり、この周辺に偏向用のコイルアッセブリーが取り付けられ、その大きさと重量は大変なものだった。箱には「A product of TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD.」と記されていて興味を引く。

今年(2003年)はTV放送開始50周年だが、その黎明期を支えた貴重な撮像デバイスである。

TRIO CS-1557 オシロスコープ

就職した1973年の秋に購入。水平掃引がトリガタイプのいわゆる起動掃引型のオシロスコープ。価格は\79,500で月給の倍近くした。垂直軸アンプのf特は10MHzしかないが、それでも各種実験に活躍した。そしてなにより、起動掃引型のオシロがこの値段で買えるなんて信じられなかった。2002年11月、ブラジルのアマチュアから電源トランスについての問い合わせがあったため、久し振りに電源を入れてみたがしっかりと動作した。

GS-35B Russian Tube

1GHz帯まで使える3極管。ヒーターは12.6V/2.95A、グリッド損失は26W、プレート電圧は最大で3KVらしい。プレート損失は空冷で1.5KWあるが、水冷なら2KWとデータシートに記入されている。グリッドとヒーター端子はリング状なので、金属製のクランプを作ればソケットの代替が出来る。トップは銅板を絞ったフィンによるヒートシンクがネジ留めされており結構重たい。その昔2C39を使った事があるが、その親玉といった感じの球である。GGで使う場合はそんなにゲインがとれないかもしれないが、グリッド損失26Wは魅力である。

Old Glass Tubes

知人より譲り受けた5B38(左)を5T31/450TH(右)と一緒に並べてみた。5B38はその昔、5T31/450THパラレルの1KW出力AMラジオTXの変調器として、B球プッシュプルで使っていたのを思い出す。製造は5B38がJRCで5T31/450THは東芝。

Old Glass Tubes

実家の段ボール箱で眠っている懐かしいガラス球。手前の小さいのが東芝2B52で、その両脇が富士通(ソケット付き)とJRCの2B94。左後ろはお馴染みの3-500Zだが、左がアイマックの通常型で右がAmpelexのグラファイトプレート型。一番後ろは東芝の4P55と4B85。何れも第一線を退いたツワモノ達だが、実力は今でも健在。いや、3-500Zだけは今でも現用している。

Old Call Bool & RCA Tube Manual

JA6YB/坂井OMより古本(失礼!)の写真が届きました。左が1955年度版のJAコールブックで右がRCAの受信管マニュアルです。

前者は何と\170となっており、当時の経済的背景が感じられます。後者は昔本屋さんに並んでいたのを思い出しますが、少年が買うには高く、知りたい所だけメモし密かに持ち帰った事を思い出しています。

1KW Halogen Lamp for TV Studio

これは無線には余り関係ないグッズ。TVスタジオやホールなどで使われている照明用の電球。両者共1KWのハロゲン電球であるが、既に寿命でラメントが断線している。わざわざ使えない物を貰ってきた理由は、ベースに使われている磁器部分がタンク回路のボビンに使えないかと考えたから。ガラス部分は撤去しプラグ部分も使えば、「プラグインのタンクコイル」が出来るかも知れない。

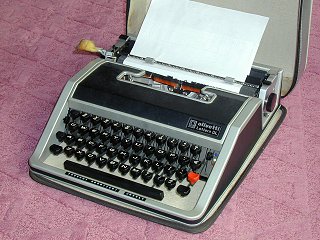

Olivetti Lettera DL Type Writer

Olivettiのハンマー式タイプライターLettera DL。20歳のころ、静岡市呉服町通りの谷島屋書店で買ったもの。これ以前に清水市の伏見屋で埃まみれで展示してあったOlivettiを格安で買ったが、これは職場にQSYした。キーイングは参考書を片手に独学で学び、カルネリストの作成やCW受信等々に役立った。当時は、今のようなワープロ全盛時代が来るとは夢にも思わなかった。写真のOlivettiはリボンさえ交換すれば、永久に使えるほどしっかり作られている。

K型ベロシティマイクロフォン

東芝のB型やG型のベロシティマイクロフォン、通称「Bベロ」「Gベロ」は余りにも有名ですが、その流れを汲むこのKベロは意外と知られていません。正式名称は「K形可変指向性マイクロフォン」です。Gベロの底部を平らにカットし、そこに低域特性の切り替えスイッチが顔を出し、0〜5まで6つの特性を選択できます。指向性は双指向(8の字)と単一指向の切替えが出来ますが、これはメッシュ部分の裏面(ケーブル側)にあります。取り付けネジのサイズは1/2インチです。製造年月日は不明ですが、整理番号152、製造番号6022152となっています。後方に写っているケースは金属製の専用ケースです。

山水AMチューナー&プリアンプPR-330

FM放送など未だ始まっていない頃の製品。山水のAM(中波帯)専用のチューナー&プリアンプPR-330です。6BE6の周波数変換段と6BD6のIF増幅1段の後ダイオード検波されます。低周波段は、12AX7のトーンコントロール回路を経て12AU7で増幅され出力されます。また、レコードプレーヤーのプリアンプを12AX7で行い、RIAAやSP用のイコライズを行っています。リソースはMAG/X-TAL/RADIO/AUXの4つの中から選択します。チューニングは横行きダイアルの糸掛け式で、懐かしいマジックアイ(6E5M)によりAGC電圧を表示します。電源は何故か外部電源で、誘導やHumを嫌ったものと思います。2連VCはALPS、IFTはTRIOのT-20を使っており、流石の山水電気も高周波部品の製造には手を着けなかったようです。それにしてもケミコンの紙筒が懐かしく印象的です。

A型ベロシティマイクロフォン

知る人ぞ知る通称「Aベロ」、A型ベロシティマイクロフォンです。1957年7月、目黒音響電気研究所の製造によるもので、製造番号は1411です。四半世紀前に職場の先輩O氏より譲り受け保管中のもので、現在でも動作します。本体の底にはV1/V2と表示があり、低域カットの設定をビスとスライドバーにより行う事ができます。マグネットには強力なアルニコVが使われており、鉄製のドライバーを近づけると音を立てて吸い付きます。このためリボンの張り具合の調整には鉄製のドライバーは使えず、竹とか非金属のドライバーを使いました。知らずに鉄製のドライバーを近づけ、リボンに傷をつけた方もいらっしゃった事と想像します。木製の箱は収納箱です。スタンドへの取り付けには変換アダプターが必要で、写真右の中央が1/2インチネジへの変換、右は吊りマイクとして使う場合のアダプターです。

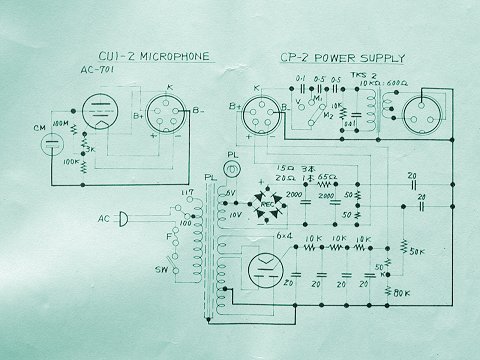

東京通信工業CU1-2型マイクロフォン

これも知る人ぞ知る通称「CU1-2」、後のC37の元祖にあたるコンデンサーマイクロフォンです。製造年月日は不明です。3極管AC-701による真空管アンプが本体に内臓され、電源部CP-2からプレート電源とヒーター電源(直流点火)が供給されます。マイク出力は電源部筐体内で10KΩ:600Ωのトランスでステップダウンして平衡出力されます。プレート電源は6X4による両派整流、ヒーター電源はダイオード4個によるブリッジ整流です。東京通信工業は現在のSONYですが、当時のロゴは写真の様に現在のものとは異なります。

2B94/JRC & Jonson's Socket

懐かしい送信管2B94です。HFで使う人は殆どいなかったと思いますが、50〜430MHzで良く使われた球です。入出力はプッシュプルの平衡回路で組むのが一般的で、同調VCにはバタフライ型が良く使われました。ソケットは米Jonson製の落とし込み型で、フィンガーストックが取り付けられています。またSg回路にバイパスコンデンサを内臓した物もあります。出力50W程度のアンプには好適で、半導体アンプが出現するまで業務用連絡無線基地局(FM)の終段管としても活躍しました。アマチュア用としてはまだまだ使われても良い球だと思いますが、50Wを1個のパワーモジュールで実現できてしまう時代には、お呼びではないのでしょうか。

Kencraft FM Tuner Kit GT-810

懐かしいケンクラフト(旧トリオのKit部門)のFMチューナーGT-810。1970年代、ケンクラフトはオーディオからアマチュア無線まで様々なKitを販売していたが、何時しかその姿を消してしまった。青少年の科学に対する好奇心を具現化するのに、Kitの果たす役割は大なるものがあった。それを紹介する出版との相乗効果により、エレクトロニクスの知識を得た方は数え切れない。米国のHeath Kitも消え久しいが、物づくりの心は不偏、大手メーカーさんの奮起を密かに願っている・・・青少年のために。その社会的な答え(成果)は十数年経つと必ず返ってくるはずである。写真のGT-810は、1980年に転勤先の名古屋で、後輩の佐々木君から譲り受けたもので完動品である。このシリーズにはステレオプリアンプやメインアンプ等があった。

Panasonic Cougar 2200 All-Band Radio

PanasonicのBCLラジオ、Cougar 2200。1976年頃、職場の先輩柚木氏から「間違って買ってしまったので・・・」と言う事で、新品ながら破格で譲り受けた。特に使用目的も無く四半世紀過ぎてしまったが、秋葉原ラジオセンター2Fのアンチークショップで、定価より高い値段で出ているのを発見。何てこったぁ・・・と言う訳で、実家にあったこのラジオを引っ張り出してきた。VR類に若干のガリがあるものの動作は正常だった。但し、AM受信は問題ないがSSBは流石にアナログVFOで、今のラジオの様には安定ではない。中波受信はバーアンテナを起こして回転させる事が出来、最大感度点にセットできた。オプションのアンテナカップらーもあったが、こちらは友人の外岡氏/JF2KTVへQSYした。オール半導体と言えども、今では骨とう品なってしまった一品である。

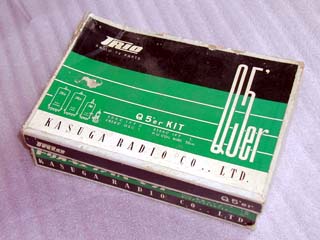

TRIO Q5'er KIT

Q5'erと聞いてピンとくる方はもう数少ないかもしれない。最終IF周波数を50KHzまでヘテロダインし、選択度を稼ぐことを目的としたものだ。選択度が上がって了解度も上がるから「Q5'er(キュー・ファイバー)」と命名された。QとはQRKの意味。これはTRIOから出ていたものだが、スターや松下電器も50KHzのIFTを販売していたと記憶している。付属のデータシートには、電波科学(1954年10月号)に掲載された製作例全文が掲載されている。構成は455KHzの入力IFT、405KHzの局発コイル、それに50KHzのIFTが2本とPickUpCoilWire(50cm)である。特性は-3dBで900Hz、-31dBで2KHz。ドレークやスターはこの50KHzのIFを好んで使っていたのを思い出す。

4CX1600B

待ちに待ったと言ったら大げさだろうか?。札幌の小池氏/JA8FDTのご好意で念願の4CX1600Bを入手した(2001.11.05)。

Svetlana社の物で、箱入りでウレタンフォームに包まれていた。ロシア直輸入のGU-74Bに等に比べると、随分と綺麗に見える。

金属部分は梨地で、セラッミックは薄いマゼンタ色である。GU-74Bでも見たロゴが、社名及び管名と一緒に印刷されている。

これをどう使うかはヒミツである・・・。

日立Tube Manual

9月19日、同僚の八原氏/JA9LSZより写真が届きました、懐かしい日立の送信管規格表です。

かつて日本の殆どのメーカーが送信管を製造していたのですが、いまその名残はほんの一部にしかありません。

ラジオ工学教科書

社団法人ラジオ教育研究所(豊島区池袋にあったらしい)が発行していた「ラジオ工学教科書」。

その昔、文部省認定のラジオ工学講座(通信教育)が日本短波放送(1954年8月開局)で行われ、そこでも使われていた教科書で、非売品と書いてある。

執筆陣には有名大学の教授も含まれ、ラジオが題名の通り工学として扱われている。

正確な年は不明だが、昭和20年代後半でTVが出現する前のものと思われる・・・ご存知の方は是非教えて欲しい。

中学時代、これを従兄弟から譲り受け、暇さえあれば読んでいた・・・恐らく叔父さんが使っていたものと推測。

曖昧な表現や情緒的な表現が無く、普遍的で、まさに教科書であり今でも通用する内容。

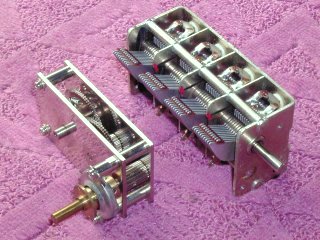

周波数直線バリコン

松下電器がラジオパーツを製造販売していた時代の傑作、「周波数直線バリコン」です。

左はECV-4DX-18(ECV-4DC-18)で187pFx4連バリコン。周波数比を2.35にとるとその間のダイアルスケールが直線となる、いわゆる周波数直線バリコン。

右はECV-4RC-02で18pFx4連のスプレッドバリコン。ECV-4DX-18との組み合わせで使用し、1960年代の通信型受信機には良く使われた。

良く見ると、米National社のHRO-5に使われている4連バリコンのローターに形状が酷似している。

このシリーズは2連から4連までラインナップされていた。写真は1973年に静岡市の岩崎ラジオで複数購入した物の一部。

ギアメカニズム(減速機構)

ボールドライブ(梅沢製)と組み合わせ、回転比100を誇るギアメカ・・・メーカーは不明です。

20年程前に友人の外岡氏/JF2KTVから譲り受け、いつか使ってやろうと思っているうちに時間が経ってしまいました。

これを右の周波数直線バリコン(前述)と組み合わせて、ジェネカバのレシーバーを作るのが現在の夢です。

大電力ツェナーダイオード

1S1543はツェナーダイオードで定電圧放電管VR-150(150V)と同等品。VR-150の保守部品として登場し、写真のようなヒートシンク&ソケットに取り付けて使用した。

現在は製造中止だと思うが、こうした部品は管球式アンプのバイアス電源用に好都合だった。なおVR-105(105V)相当品は1S1542で、外形は1S1543と同じである。

反射型クライストロン

反射型クライストロンの7V223。TV中継で使われるFPU送信機(6.5〜7GHz帯/0.5〜1W)に使用していたもの。

この型の反射型クライストロンはキャビティと一体構成になっており、電圧さえかければ確実に発振した。

出力の取り出しは右側に導波管を接続して行う。反対側にはヒートシンクが取り付けられる。

自励発振であるため、周波数の安定度は電極電圧の他にキャビティの精度にも依存していた。

温度が上昇するとキャビティも膨張し、発振周波数がよく変動した。横に出ているネジを回せば周波数の微調ができた。

変調方式はもっぱらFMで、リペラ電極(陽極)にかかる電圧を、映像(含む音声サブキャリア)で変調してやる事で実現していた。

1970年代、SHF帯の半導体デバイスの出現で急速に姿を消し、現在では一部のSHF高出力送信機にその姿を見る程度になった。

UY-807

あぁ懐かしのUY-807、写真は東芝製で「発振用」と記されている。

20年程前に、職場の焼却炉に放置されていたのを密かに持ち帰ったもの。

昭和36年(1961)製と印刷されている。

電池管3A5

これも懐かしい電池管3A5、写真はRaytheon製である。

この球を使ってショルダー型の50MHzトランシーバーを良く作った。

ヒータは単一電池、プレートは67.5Vの積層電池を使った。

箱入り真空管とツール

上は、懐かしい箱入り真空管・・・左からシルバニア(米)、GE(米)、テン(富士通時代)、テン(神戸工業)、

ナショナル(国産)、ナショナル(フィリップス系)、東芝(通信用)、東芝(マツダマーク入り!)、NEC、日立。

下は、ミニチュア管のPin矯正ツールと引き抜きツール。矯正ツールは左が9Pin用で右が7Pin用。

写真とデータはJA6YB/坂井OMより提供して頂きました(Oct 3, 2001)。

4B20とソケット

これも懐かしい4B20、写真左の左が元祖Philips製、右はJRC製で国内でノックダウン生産したもの。

この球は、半導体化される以前、100W程度の中波ラジオ送信機で、終段(1本)と変調段(2本)に良く使われていた。

写真右はそのソケット(3-500と同等)であるが、シールドカバー用フィンガーストックが付き、放送用を伺わせる。

定格はHeater:6.3V/3.9A HeatUp:90s Cpg:0.6pF Cin:37pF Cout:17pF Fmax:30MHz

Ep:825V Esg:300V Ip:400mA PlateInput:300W PlateDissp=100W SgDissp:15Wです

特徴は、比較的低いEpでもIpが流れるため、負荷抵抗としては1K〜1.5K程度と低めになるので、タンク回路定数はハイCになる。

PhilipsとJRCでプレートの形が異なります、写真とデータはJA6YB/坂井OMより提供して頂きました(Sep 16, 2001)。

GU-74B/4CX800Aチムニィ

GU-74B/4CX800A用チムニィ、純正ではなく東京世田谷の窪寺氏(CQ誌「ハム交換室」参考)が開発した。

200℃でも変色・変形し難く、また加工性が高いため大変使い易い、チムニィで困っている方には吉報である。

取り付け穴は無いのでユーザーが工夫をする、ヘリサートを埋め込んでも良いし、金具でプレートに止めるのも良い。

写真の真空管はGU-74Bだが、クリアランス量が分かるように左側は詰めて撮影している。

5T31/450TH&UV-211etcソケット

5T31/450THのソケット、UV-211A用と同等品で\1000〜2000程度で買える。

両者ともバイヨネット方式だが、左はPinを底から押さえるタイプで圧力も十分、高さも低い(B.M Electronicsで購入)。

右はPinに金具が巻きつくタイプだが、保持力が前者に比べ弱く、また高さがあるので購入時は確認が必要(Made in China)。

SK-410Sソケット

米国のRF PARTSより購入した3-500Z用ソケットSK-410S・・・私のお勧め。

取り付けは金属部分を締めるので、誤ってステアタイトを割るような失敗も無い、左は上部、右は底部のショット。

風通しの良さは抜群で、球の保持も強力・・・コストパフォーマンス最高のソケットである。

米国のFari Radio Salesでも扱っており、値段はこちらがお得!。

Jackson Brothersバーニアダイアル

米SURPLUS SALESより購入した、Jacksonブラザースの100mmΦバーニアダイアル。

これを2個使って、超薄型(EIA=3U)のkWアンプを作る予定だが・・・いつになることやら。

回転比1:6のボールドライブがノブに内臓されており、タッチは抜群、取り付けにも場所をとらない。

トヨムラコイルとTL-922のVC

ハムフェア2001で購入した高周波グッズ。

左からトヨムラのNo.502042エアダックスコイル、TL-922のプレートVCとロードVC。

このような部品は、地方では全く入手が困難になってしまった。