|

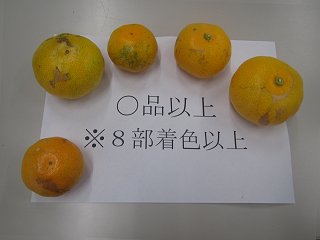

昨日30日は、朝ゆら早生の2回目の出荷を行い、今期の割り当て分を出し切った。汁見谷のゆら早生は3年生で初出荷したが、収量の伸びが期待出来そうで、来年は屋敷のゆら早生と併せて2トンが目標だ。評価速報も秀・優品が85%を占めているのでまずまずの出来と言えそうだ。ゆら早生が終ると、いよいよ早生の収穫が始まる。今日31日は目揃え会があり出席した。今年は○品以上wo8部着色から集荷するので、日照時間の少ない当地としては嬉しい。写真は出荷可能なサンプルで、最低のラインの○品を表している。舞台の早生は9月からのイノシシ対策に追われ、果の状態に余り目が行っていなかったが、このところの冷え込みで急に着色が進んでいる。出荷割り当ては21日からなので、再来週辺りに様子を見ながら収穫する予定。 ところで今日はサムウエイさんの秋祭り。コロナ絡みで夏祭りの中止が続き、ようやくこの時期に秋祭りとして還元祭をする運びになった様だ。業務関係や地元関係に混じってアマチュア関係にも声がかかり、静岡・清水のHam仲間と一緒に訪れた。先輩運転の車で拾って貰い4名で赴いたが、呑み足らない小生は帰りは最終電車と決め、友人HamとLDMOSアンプや50MHzプロパゲーション等の話で盛り上がっていた。最後は友人の奥様運転の迎えがあり、吉原駅まで送って貰い23時31分のJRで帰路に就いた。清水駅からはカミサンの迎えがあり、24時前に帰宅。オンマウスは23時半前のJR吉原駅。 |

|

10年振りに後輩T君からメールが届いた。我々の大先輩S氏より譲り受けた6DQ5で、OTLアンプを作ったと写真を添付してきた。6DQ5かぁ!と高校時代に電気店の廃棄カラーTVを漁ったことを思い出した。1970年頃の廃棄TVは殆どが白黒でカラーは稀にしか遭遇しなかった。カラーTVと出会うと、先ず水平出力管を確認するのだが、当時は殆どが6DQ5だった。6JS6や6KD6等が出てくるのは数年後だった。メールによると手持ち部品を駆使して作った様だが、彼の物持ちの良さには感心する。回路図は不明だが、いい音で鳴っていると書かれていた。早々に詳細や別角度の写真をリクエストした。 ところでオンマウス。実は最近リモートシャックと自宅を結ぶW56波の調子が良くない。特に雨や霧の日。恐らく樹木が成長して遮蔽しているのだろう。ネットオークションで双眼鏡をゲットし、昨日屋敷南の農道から大峰方面を覗いてみた。案の定全く見えない。結局伊野の方向まで上り、何とかタワートップのアンテナを確認できたが、W56用パラボラまでは見えない。伸びた樹木を特定し、地主殿に伐採の了解を得るかルート変更の必要が出て来た。余計な仕事が出来てしまった。取り敢えずFT8運用は出来ているが、これ時間の問題なのは明らか。リモートシャックも10年目だから当然と言えば当然だが…。 |

|

友人から学園祭のバザーに出店するのでと、ミカンの提供を依頼されていた。選果落ちで十分とのことで、落としたゆら早生を中心に用意する。屋敷南でJA出荷予定の無い木に実るルーツ不明の早生が色付いているため、不足分を23日収穫した。高接ぎの台木にした日南から出た枝に実った果もある。カミサンは収穫後、白く付着した農薬をタオルで拭き取る念の入れ様…JA出荷じゃそこまでやらないのに。都合80kg超、コンテナに種類毎仕分け、種類が分かる様に紙札を用意した。バザーは25・26日の2日間山梨で行われ、前日24日晩引き取られて行った。果たしてどうなったか…。26日深夜に写真が届いた…雨も降らず完売だって!。 さて、自宅固定局の免許が10月19日で残り半年を切ったので、23日深夜再免許申請を行った(オンマウス…クリックで拡大)。新システムのアカウント登録は移動局再免許申請で済ませているので、作業はあっという間に終わてしまった。変更は無く前回の内容そのままだ。翌日に受理され、手数料の送金案内が届きネットバンキングで送金。総通局の最審査を待つだけになった。何ともあっけない。紙ベースで手続きをされているOMも居られると聞く。情報が氾濫し人が忙しくしている時代には、今流のやり方に乗った方がベターとつくづく感じている。マイナンバー、マイナポータル、国家機関の連携リンク…避けていると余計な作業が増え困惑するから。 |

|

舞台と屋敷南の早生に電柵を設置してから、イノシシの被害は今のところ無くなった。動体検知のストロボや超音波による対策は、設置当初は効果が期待できるが、その後は獣たちに学習されてしまい全く効果が無くなった。電柵は口や鼻が触れれば感電し、ビックリして近寄らなくなる。見事だと思う。それで、昨年は酷い鳥獣害に遭った寺山の寿太郎畑へ早目に電柵を設置した。オンマウスがそれ。面積は1アールも無い場所で、500kg程の収量が見込めるが、昨年は半分程度しか無かった。未だ果は真っ青だが、色が着く前に鷹カイトも設置する予定でいる。写真は屋敷ゆら畑と舞台早生畑に設置した鷹カイト。ゆら早生は来月初旬の出荷用に未だ500kg近く残っていて、舞台早生は着色が始まり来月下旬に収穫予定。何れも地上の獣は電柵で対策出来るが、着色は鳥を招くので鷹カイトの出番となった。これ以外に汁見谷の早生にも鷹カイトを設置して様子を見ている。その効果は鳥の種類や、単独か群れで異なる様な気がする。数百羽の旅ガラスの群れがやって来ると、地元のカラスもおとなしくなる程で恐ろしい。ヒヨドリやメジロも集団でやって来ると人が近付いても逃げず、平気でミカンを突いている。年ごとに学習が進んでいる様にも見える。本当に困ったものだ。 |

|

汁見谷の四ツ溝柿(渋柿)を、今年はカミサンがやたらと気にしている。妙だと思って話を聞くと、こっそり摘果をしたらしい。なので、枝によっては四ツ溝にしてはデカイ果が実っている。なるほどと思ったが、これを収穫するのが一苦労。剪定で立ち枝は切り落としたつもりだったが、たいそうな太さで何本も伸び、結構良い果を付けている。柿主宰者のカミサンの指示で木に上って立ち枝を切り、地上で見上げるカミサンへリレーする。写真は23日、近くに留めた軽トラへ運び、果を枝をT字に残して切り取っている様子。渋抜きじゃなくて皮を剥いで干し柿にする魂胆だ。汁見谷には四ツ溝の柿の木が7〜8本もある。我が家だけでは処理できないから、知人宅の奥様へお裾分けに回る気の使い様だ。 ところで今夕、獣害チェックの巡回に屋敷南を回ったら、カミサンが昨年移植した柿木広場(我家通称)のフジバカマに多量のアサギマダラ。舞っているだけでも10羽以上だから、花に留まっているモノも含めたら30羽程か…。写真は連絡を受けて駆け付けたカミサンとフジバカマ。アサギマダラはこのサイズでは見えない。最初は雑草に負けるのではと思ったが、フジバカマは元気に育ち今では人の背丈ほどになっている。 |

|

このところ天気が良くなく雨が多い。何とか初出荷用のゆら早生(極早生)を切上げ選果すると、20kgコンテナで32杯程度になった。写真は選果の様子。着色は3部着色以上だから殆どがOK。今年のゆら早生は3Sサイズから集荷が行える様になり、生産者としては嬉しい。L以上の果を見続けていると3Sは随分小さい感じがするが、今回支給された段ボールの仮ゲージに乗せてみると殆どが合格!。人の目って結構いい加減で、周辺の状態に惑わされることが多いと改めて認識した。なお仮ゲージの段ボールは、何回も使っていると角が変形しそうだったので、事前に透明ラッカーを吹き付けて浸透させ固めている。2Sまでのゲージはこれまで使っていたが、3Sってのは初めての模様。近年の消費者の小玉志向が反映されたものと思っている。 ところでオンマウスは22日朝7時半頃の様子。生憎の雨で、軽トラをバックで貯蔵庫に突っ込み、出荷するゆら早生コンテナ24杯を積んだ。共選場までは上にシートを掛けて雨がかからない様にして運ぶ。残り8杯はもう一回運ぶことになる。後方で積み込みの支援に来たカミサンが何かやっている。 ゆら早生は未だ屋敷の園地に生っている。11月初旬の出荷割り当てに合わせて収穫・選果する。それが終ると通常早生の収穫が始まる。 |

|

天気がはっきりせずミカンの収穫がおぼつかなかった。このため出荷を22日に延したら、昨日はまずまずで目的の収量を確保できた。選果は直前で良いからと、今日は台ヶ原の骨董市へ向かった。ついでに尾白温泉に浸かるのがここ数年の恒例行事だ。日記を紐解くと昨年も同じ19日に尋ねていた。7時15分に自宅発。中部横断道と中央道を経由し韮崎に出るまで凡そ1時間、更にR20を北上すると9時前には台ヶ原に到着。昨日は晴れたらしいが今日は朝から小雨がパラつく。警戒して片付けを始める店舗もあったが徐々に上がり、昼頃になると通りは写真の如く人でごった返した。過去の反省から早目に昼食をとろうと蕎麦のくぼ田で予約を取ると2番目。10時過ぎに店に入り何時もの天盛りを食べた。その後会場の散策を続けカミサン目的の店舗を探すが見つからない。通りの一番先まで上るとあった!(オンマウス)。昨年までの場所は強風で店舗が飛ぶ被害があったため止めたらしい。出展場所に空きが出たので何とか組込めたらしい。カミサンはお気に入りの商品をゲットして嬉しそう。通りの入口近くに「丘の蜂」の店舗があり、カミサンが近付いて話を始めると、業界用語で盛り上がっていた。仕上げに尾白温泉に浸かり13時半頃帰路に就こうとしたら、「べるが通り」の端に見える喫茶店が気になるとカミサン。訪ねると看板に「テラス」とある。老夫婦のお店で、丸テーブルを囲み2人連れのお客さん2組と歓談が始まった。何とも面白い出会いがあるものだとカミサンと呟きながら15時頃帰路に就いた。 |

|

20日にJA出荷を控えているゆら早生。先週末より雨が断続的に降り、ゆら早生を収穫するまとまった時間がない。電柵を設置した翌日15日の午後、市道を隔てた先にある知人の園地では4〜5人やって来て短時間以切り上げていた。午前中にブロアで露を飛ばし、乾く時間を待っていた模様。晩は再び小雨が降ったから機転と手際の良さに驚く。こちらは16日になってようやくカミサンと初切り。場所は破れ傘状態の汁見谷ハウス。雨に当たらない所から切り出し、部分的にタオルで露を吸う作業になった。とにかく収穫しておかないと、週末に予定があり出荷に間に合わない。写真は青味が残っているが黄色に色付いたゆら早生。3部着色以上が出荷基準なので問題なくクリア。サイズはS以上(Φ45mm)なので、例年より1ランク小さい。真っ青でも酸味は無く美味しい。オンマウスは加勢に駆け付けたカミサン。ここのゆら早生は3年目で木が未だ出来上がっていない。枝がタコ踊り状態のモノもある。それでも花は一杯付けるので、3年生の今年初めて生らせてみた。木の強度に対し生りが多く負担を掛けてしまった感がある。収量は400kg程度あった。2日目の17日午後、屋敷へ場所を移し収穫。屋敷のゆら早生は昨年からJA出荷を始めたが、7年生の木だと流石に収量が多い。基本は1人作業で、時々カミサンが加勢する体制で作業が進んでいる。 |

|

舞台と屋敷南の獣害に気をとられていたら、何と10月13日の昼、屋敷のゆら早生でイノシシの喰痕を発見。家の敷地から10m程度しか離れていない。そして同日夜、自治会の会議に出席し20時頃巡回に行くと、舞台と屋敷南の早生で多量の食痕を発見。日没後の18時の巡回では異常は無かったのに。週末から雨模様でイノシシの活動が活発化しているのか…。これはだたごとでは無いと、今まで控えていた電柵の設置を決意。蜂場で使った残材を集め、午前中に屋敷ゆら早生、午後舞台と屋敷南の早生に電柵を設置した。屋敷は蜂場から延長し、侵入されそうな方面を囲み自宅側はオープン。舞台と屋敷南の早生は道路法面のコンクリ壁を利用し、園地を延々と100m以上張って囲んだ。こちらは土地の起伏が多く、草もあり作業には時間を要した。結局終わったのは17時を回り辺りは薄暗くなっていた。舞台南側に市道を挟んで極早生園地がある。園主殿が作業をしていたので獣害の話を持ち掛けると、同様に昨夜被害に遭ったとこぼされ、明日天候が回復したら急遽収穫する!と続けた。電柵を張ってイノシシを追いやってもイノシシの数は減らない。獣害の場所が変わるだけだ。この悪循環を断ち切る方法はないモノか…。ミカンが色付くとハクビシンやアライグマ等の動きも活発化する。ウーン頭が痛い…。写真は舞台早生の喰痕。オンマウスは斜面に張った電柵。 |

|

先日、リモートシャックの見学を希望するメールが友人から届いた。開局から10年目に入り、大した進歩はないモノのそれなりに安定動作していることもあり二つ返事で了解した。ご本人を含め2名になることで日程調整した結果、本日10月13日決行となった。とは言え、リモートシャックの収容箱はコケなどが付着し、引戸のレールには泥が溜まり、タワーの中には枝葉が舞い込み、収容箱周辺は雑草が茂り、案内するにはチト恥かしい。それで前日12日午後、水と掃除道具に草刈り機を持参してリモートシャックへ向かった。泥の類は水を流せば流れて行くが、収容箱の扉にこびりついたシミがしつこい。タワーの中のゴミはホウキや棒でかき出す。草は道路脇の草刈りで刈るのでそんなに伸びていない。また収容箱内は代替HPA挿入でケーブルが踊っているので綺麗に処理…等々めったにやらない受入れ準備をする。その甲斐あって写真の様にまずまずの眺めになった。そして本朝、制御側の無線部屋も綺麗にしないとマズイとばかり、6時頃からせっせと片付けや掃除を行った。そして8時45分、友人のM氏とその友人K氏が到着。車を下りるといきなりタワーのパラボラの話になり早々に説明モード。その後無線部屋で系統図を見ながらリモートシャック談義。そして場所を大峰山頂に移してリモートシャック設備の説明。11時過ぎ帰路に就かれた。何やら葵区の山中で本格的にリモートをやるらしい。電気は有るし、光ネットも近くまで来ているらしいから、まぁ悩むことはないなぁと内心。別れ際、結果を報告して下さいと告げたが、果たしてどうなるか…。オンマウスは机上や足元からゴミが消えた無線部屋。 |

|

関係PA機材を軽トラに積み、8時過ぎに雨天会場の自治会館倉庫へ赴く。片付けが終り会長・副会長、社会部・担当区組長が準備を進めていた。早々に放送席の机を用意し機材を運び込む。SPは北側の棚の上に、ミキサーやPC群は机の上に設置。平行して中島電気さんが提灯や電気関係の設営を行い、10時過ぎには形になった。 一旦帰宅し、昼食などで時間が経過。14時半頃再び赴き最後の準備と確認。「放送席」「受付」や「女性用」などの案内を、自治会のPC・プリンタで作成し貼り付ける。ワイワイ倶楽部やキッチンカー・店舗等の設営も順調に進んだ。忘れていることも多く苦笑しながらも後方支援する。 17時、庵子会の太鼓で始まり、山切氏子総代、山切自治会長の挨拶が行われ、地元選出の衆院議員と市議の挨拶が続いた。そして17時15分頃からいよいよ豊年踊りが始まった。終盤にもう1人の衆院議員も到着され挨拶。19時45分頃までに踊りは終了し、フィナーレで庵子会の太鼓が響き、最後は草ヶ谷自治会長の挨拶と3本締めで20時過ぎ終焉となった。予定曲を一巡した後はリクエストを募りながら、時間とにらめっこしてのアドリブ作業になったが、予定時間に収めることが出来た。進行役のSさんには感謝だ。雨にも関わらず多くの皆さんに駆け付けて頂き嬉しい。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。20時半、機材をカミサンの軽ワゴンへ積み帰路に就く。 |

|

カミサンが自宅玄関前のフジバカマにアサギマダラがやって来たと言いながら、雑木を伐採していた屋敷南にやってきた。それを聞いて、昨年来移植を行い玄関前の数倍の面積に広がった柿木広場のフジバカマを見る。すると、そこにも1羽飛んでいるのを確認。そこでにわかにアサギマダラ談義になる。カミサンが屋敷の蜂場(囲い)から一株ずつ移植し、渇水期には80mもホースを張り水やりしたフジバカマが、随分と立派になった。正直ここまで広がるとは思っていなかった。家の玄関前の群生より何倍も広く広がっている。今年の飛来が本格化するのが楽しみだ。写真は玄関前のフジバカマに現れたアサギマダラ。初日だからなのか、フジバカマの花に着地するまでずっと飛び続け、中々シャッターチャンスを与えてくれなかった。やはり最初の地で警戒しているのだろうか。オンマウスは柿の木広場のフジバカマ。遠方に自宅と無線鉄塔が見える。柿木広場は通称農免道路から俯瞰で出来るので、もしアサギマダラが飛来すれば上空から観察することが出来る。 |

|

JA山切運営員会の視察研修が10月8日行われた。今回はミカン産地である三ヶ日。当地も百年以上続くミカン産地だから、いわば敵地へ乗り込む様なもの。これまで避けて来た様な気もしないではないが、運営委員長の心意気に拍手だ。昔から生食ミカンのブランド化を目指して成功している三ヶ日を知ることは、当地とは方向が異なるとしても参考になる点がある筈だ。研修は、大規模ミカン栽培を行うG氏の農園と倉庫、最新設備を備えた三ヶ日柑橘共選場ほか。我々は市場や店舗に流れて来るミカンしか知らない。園地を訪ねると園主の農業やミカン栽培に関する考え方が見え隠れする。技術的な話が多いのかと思っていたらそうでは無かった。むしろ、採算を得るため経営や経済そして労務に重点を置いている様に思えた。栽培技術は基本部分を押させ、マニアックな追及は控えている様に思えた。当地では多品種の栽培が推奨される傾向があるが、これだと管理が多様になり年中忙しい農家になってしまう。G氏は青島と早生しか栽培しておらず、中晩柑は?の問いに、やっていない!と即答。作業をシンプルにして量でカバーし、機械化が底辺を支えている印象。そして遊ぶときは遊ぶ。収穫期に移動式トイレを園地に設置するなど、切り子さんへの配慮も忘れない。共選果場は最新の凄い設備で、家庭選果ゼロを目標の一つに掲げているのが印象的だった。バラつきが多く、面倒な家庭選果無し(腐敗果や病虫害果除く)で共選場へ持ち込めるとしたら、新しい枠組みの商品が出来るかも知れない。三ヶ日に、ポリシィと攻めを感じた一日だった。 |

|

今日10月6日は中秋の名月。所用があり午後から藤枝の姉宅を往復して戻ると17時近くなり、辺りが何となく薄暗い。そこでカミサンから「ススキを採って来て!」と命令もヘルプともとれる言葉が発せられた。早々に裏のミカン畑の脇にあるススキを切りに向かったが、先日の草刈り後でまともにに穂を出しているススキが少ない。連日害獣被害の巡回をするルートだが、雰囲気は見ていても詳細には目が届いていなかった。何とか形になりそうなのを数本切って持ち帰る。写真は縁側の仮設テーブルにカミサンが生けたススキと萩やその他・・・。そして恒例の庵昇堂のへそ餅とチイチイ餅を備える。ただ今夜は曇天で全く月が見えないのが寂しい。早々に雨戸を締め、ススキと餅を眺めながら縁側から、雲の上のお月さんを頭の中に描く。まったく変わり映えのない光景だが、自然とそうなってしまうのは年のせいか…。 ところでオンマウス。9月28日に実施した三池平古墳まつりの慰労会を、本日16時より三池平古墳で行った。主宰者のY氏が、電話やLINEによる案内を行った様だが、都合がついたのは6名のみ。間際の昨日連絡があると言うドタバタなので、調整のつかなかったメンバーも居るだろうから、こんなものか。始まった16時頃の写真で、背後に清水港や伊豆半島が見える。終わったのは20時頃で、ブルーシートの上で良くも4時間も話が続くものだと感心する。おまけに平均年齢はどう見ても70ン歳。 |

|

尾羽畑総恒例の秋の草刈りが4日8時より行われた。地区ごとに指定された道路の法面や歩道の草刈りを実施。既に役員による除草剤散布が行われていて、除草剤がかかった所は見事に枯れている。しかし、ツル系の葛や、除草剤の届かなかった雑草木がしつこく残っていて、作業時間は3時間に及んだ。地区ごとのレベル合わせが不十分で、作業の程度に温度差があり苦慮。当地区は主道路で長スパン担当なので、結構荒っぽい草刈りになってしまうが、小路を担当地区はやたらと丁寧で驚く。まぁ文句も言わず、それぞれのペースでやるのが一番良いのかも知れない。写真は法面の草刈り風景。 ところでオンマウス。1日の朝、リモートシャックを運用しようとしたら発電機が回らない。半年近く燃料を入れていないのでソレかと思ったがアラームが来ない。何だろうと2日朝緊急出向すると、サーボのアームを締め付けるビスが緩み、アームが脱落寸前の状態だった。横から締めるビス2本は飛び散り、上から抑えるビス1本も緩んで浮き上がり、アームも同様でサーボシャフトのスプライン同士がかみ合っていない。上から抑えるビスの締め直しで応急処置しアームを固定した。後日横からのビスを追加する予定。同現象は2度目で、やはりディーゼルエンジンの振動は普通じゃないようだ。事のついでにオイルを補充する。時間計は5632Hだった。 |

|

田んぼで地ズリ果の処理や根元の草むしりをしていると、ゴマダラカミキリの幼虫が吐き出す切粉が目立つ。目立つと言っても全体の本数から見ると4〜5本なので2〜3%程度だが、やはり生産者として切粉を見つけると動揺する。例年だと、気付かない内に木の中に入られたりする場合が多いのだが、今年は高温のせいなのか、例年とゴマダラカミキリの活動が長い様に思う。特にもう9月末なのに、未だ樹皮の内側を食い荒らす幼虫が居るから驚く。写真は切粉の出ている皮を切開した様子。多くは乾いているのだが隅に湿ったところがありそ、こに写真の様な幼虫が居た。念のため殺虫剤で切開した部分へ湿らせ、その上からバッチレートを流す様に塗布したのがオンマウス。もう少し早い段階で発見して居れば、ここまで酷い状況にはならないと思う。日頃の不精で見過ごしてしまったことを反省し、木に申し訳ないと陳謝する。それでも樹勢があり果実を一杯生らせている。何とか皮が盛って来て喰われた部分を覆ってくれること願っている。何もないと安心してしまうので、こういう体験は自分を律する良い薬になって行くと思う。ただ怠け癖の抜けない自分は、これを幾度も経験している筈なのだが余り発展が無い。困ったものだ。 |