この様子を下図"Frequency Allcation of SB-34"にまとめてみました。

2ndIFが2275KHzでは低いのでイメージ比が心配とする向きには、2ndIF=455xN、Lo(upper)=455x(N+1):ローカルOSC高、Lo(lower)=455x(N-1):ローカルOSC低・・・の関係がありますから、好みに応じてNを設定することが可能です。また3rdIFは455KHzにこだわらず3/5/9/11MHz台に設定すれば、2ndIFを非常に高く設定可能でイメージ比を高く取る事が可能です。なおSB-34のVFO周波数は5456.9〜5706.9kHzです。

SB-34の詳細についてはNOOBOWSYSTEMS LAB のサイトで詳しく解説されています。SB-34についてここまで詳しく書かれたサイトは世界中でここだけかと思われます。

SB-34の詳細についてはNOOBOWSYSTEMS LAB のサイトで詳しく解説されています。SB-34についてここまで詳しく書かれたサイトは世界中でここだけかと思われます。

LSB/USBの生成が1組のX-talとフィルタにより非常に巧妙に行われており、自作派としてはそのアイデアに脱帽です。

また実用化が始まってから間もないRF用トランジスタを採用し、真空管と混在させるHybrid型の手法は見る者を驚かせました。

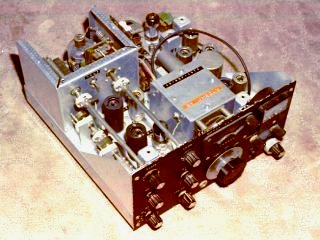

左の写真はSB-34のフロントビューで同サイトへリンクさせて頂いたものです。こうしたメーカーが生き残れなかったのは非常に残念に思います。

この手法は自作で3rdIF=455KHzのジェネカバ受信機をローコストで組みたい場合の一助になることでしょう。

また話は反れますが、R-388のように、親受信機周波数を大胆にもVFO(2〜3MHz)±IF周波数(500KHz)の2バンド(1.5〜2.5MHz/2.5〜3.5MHz)に設定し局発Xtalの増加を抑えた例もあります。その結果、奇数バンドと偶数バンドでLSB/USBの反転が発生してしまうなどの珍現象もありますが、AM/CW時代だったとは言え先人の知恵と工夫として非常に興味深いものだと思います。

写真は1973年に製作した国際電気メカニカルフィルタ(MF-455-10CK)を使用した終段S2001/50W(SSB/CW)オールバンドトランシーバー。

写真は1973年に製作した国際電気メカニカルフィルタ(MF-455-10CK)を使用した終段S2001/50W(SSB/CW)オールバンドトランシーバー。

この頃のオーナーは2ndIFを455KHz(USB)、VFOは5MHz台(200KHz可変逆ダイアル)で1stIFも5MHz台(USB)とし、バンドXtalとの関係は差ヘテロダインとして各バンド(LSB)に変換するのが好きでした。例えば7MHzバンドなら12.5(バンドXtal)-(5.5〜5.3/USB)=7〜7.2MHz/LSBとなります。この場合のサイドバンド反転動作はBFO-Xtalを切り替えて対応していました。

余談ですがVFO可変が200KHzしかないため、20mバンド以上では複数バンドでカバーする必要がありバンドXtalを多数用意しました(11バンド)。200KHz可変としたのはVFOダイアル1回転辺りの可変周波数を減らす事とダイアル目盛の直線性向上、それにVFO出力レベルの平準化でした。またバンドスイッチは目的に合う物は殆ど市販されておらず、気に入ったスイッチのウェアーを集め、多段に配置してその間を自作したシャフトで駆動するといった、今では考えられない工夫と努力がありました。こうした無線機の設計・製作で多くのRF技術と工作技術を学んだ事を懐かしく思い出します。