|

|

【人権羅針盤の応用2(1):侵害・ネット】

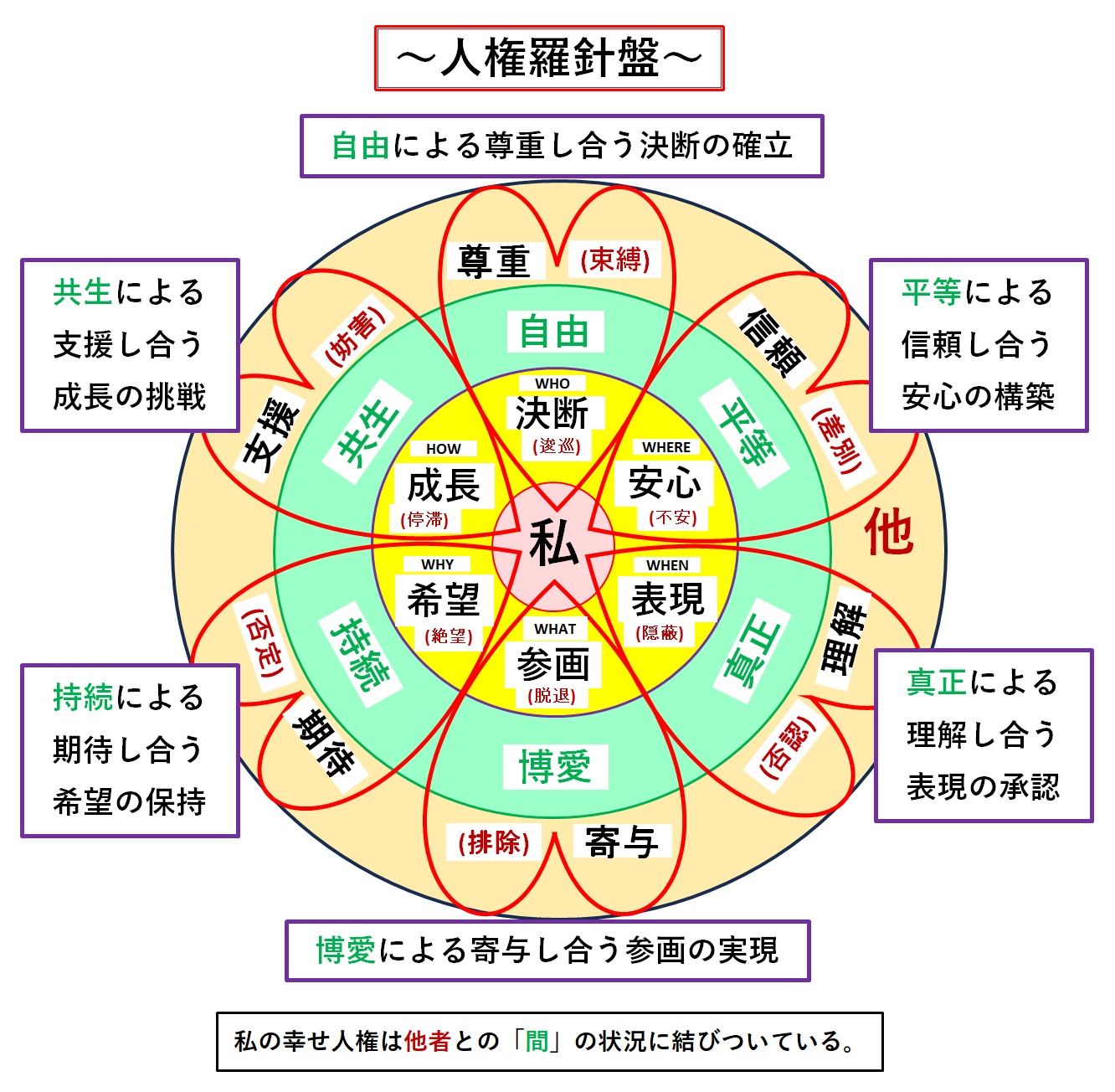

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,下図のようにまとめられました。この図を使って,いくつかの人権侵害を診断してみようと思います。何か新しい分析の展開ができれば,人権擁護の助けになるはずです。

この図では,中央に位置する私の周り(黄色部分)が幸せの権利を表します。その外側,他者との間(緑色部分)が「人権」といわれるものが機能しているところであり,お互いに擁護されるべき領域となります。この人間関係に備わっている人権を尊重することによって,私の幸せが完成するのです。この構成図によって,他者との関係にある人権と,それにつながる私自身の幸せの相関が明確になりました。

人権羅針盤の応用2(!)は,令和4年8月に内閣府で実施された「人権擁護に関する世論調査」の結果を参照することで,世論が持ち合わせている人権感覚の傾向を導き出してみることにします。

参照:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-jinken/gairyaku.pdf

先ずは,人権問題に関する関心として,「あなたが,日本における人権問題について,関心があるのはどのようなことですか」という調査結果です。割合の上位から並べてみます。

○インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害・・・・・53.0%

○障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.8%

○子ども・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43.1%

○女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.5%

○風評偏見や差別など災害に伴う人権差別・・・・・・・32.6%

○高齢者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.1%

などと,続いていきます。これら関心の高いものについて,以下に個別に詳しく見ていくことにします。

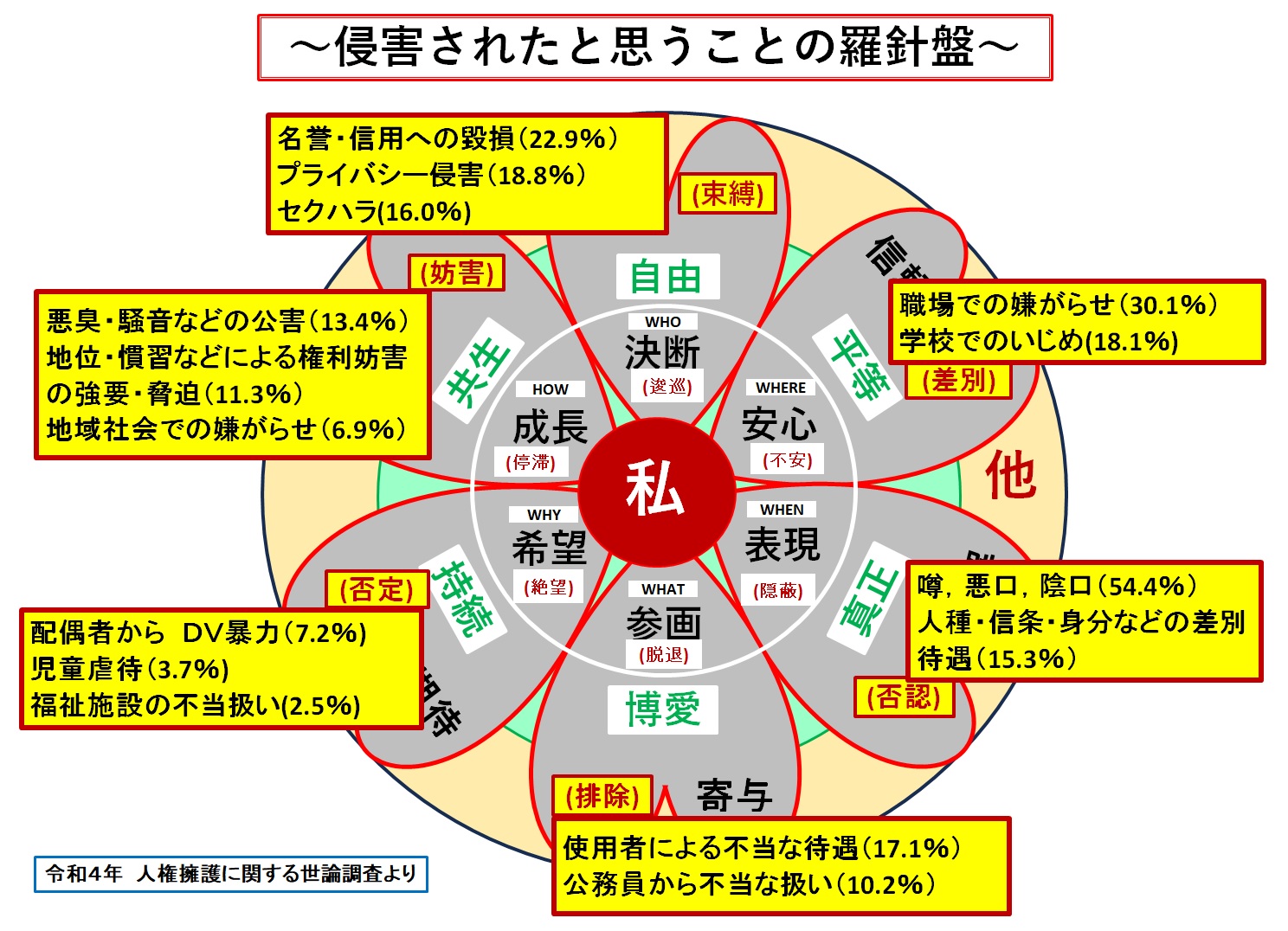

その前に,人権侵害の経験がある人への,「ご自分の人権が侵害されたと思ったのは,どのような場合ですか」に対する回答を,人権羅針盤に配置してみます。

人権侵害の内容で,最も割合の高いものは「悪口等,身分差別」による表現の侵害で69.7%です。次いで「名誉等の毀損,プライバシー侵害,セクハラ」による決断の侵害が57.7%と過半数です。さらに「職場で嫌がらせ,学校でのいじめ」による安心の侵害が48.2%と続いています。

公害,権利妨害,地域で嫌がらせといった生活の場での成長発展の侵害は31.6%であり,使用者や公務員による不当な扱いといった参画の侵害は27.3%と少ないとは言えない状況です。DV,児童虐待,福祉施設不当扱いといった希望への侵害は侵害のイメージがひどいということもあって13.4%と少なくなっています。

人権侵害が自らの幸せのどの部分に対するものであるか,その理解をしてこそ,人権が身近なものとして感得されるはずです。人権羅針盤はそのために利用するものです。

*************************************************************************

先に紹介した関心のある人権問題の上位にあるものについて,「体験したこと,身の回りで見聞きしたことで人権問題だと思ったこと」についての結果を,人権羅針盤で整理していきます。

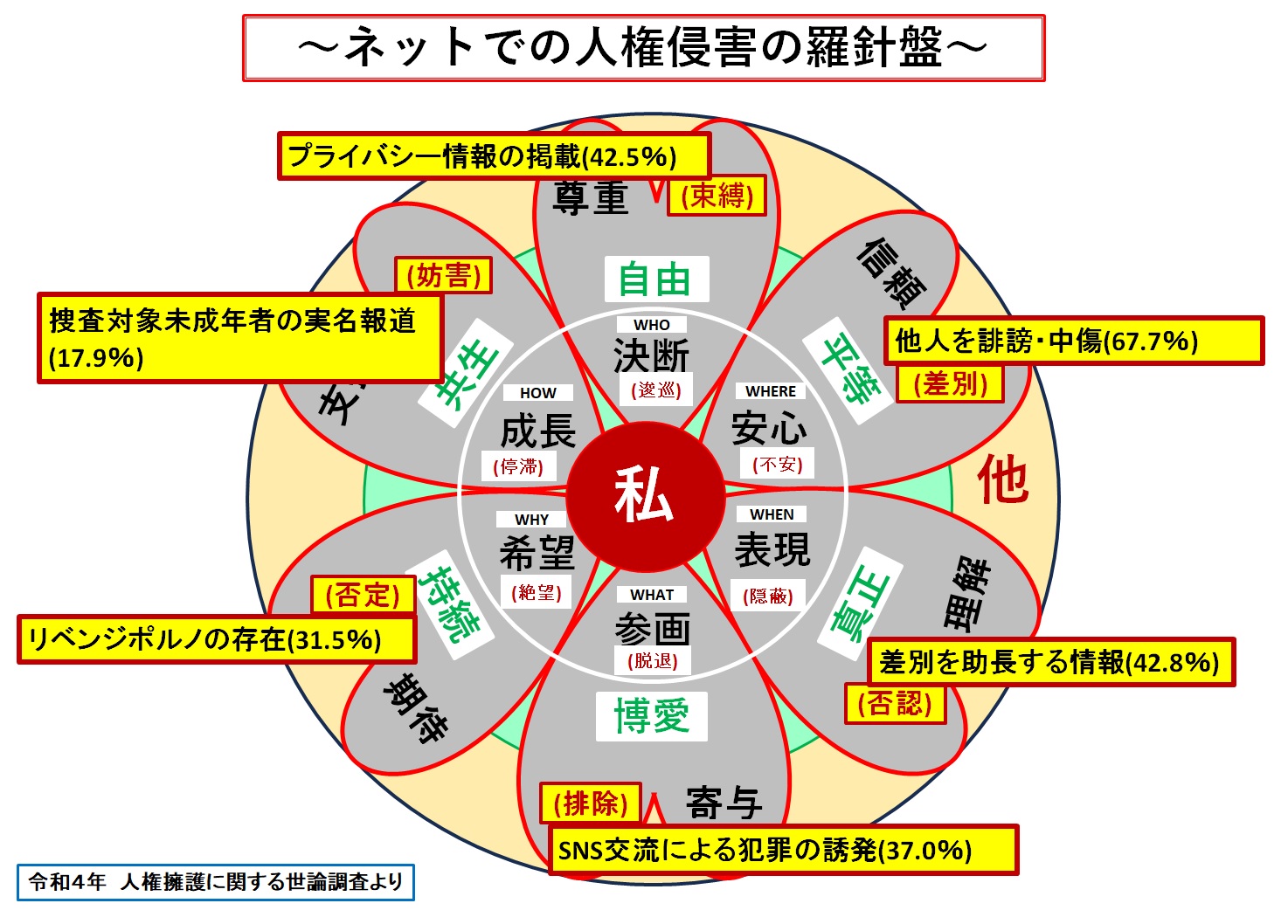

○インターネットに関する人権問題

人権問題であると思われた最も多いものは,「他人を誹謗・中傷」する67.7%です。匿名で実行できるというネットの特徴にすがった安易な正義感の発露で,発信者自らの安心と引き換えになる侵害相手の不安を一方的に生み出しているようです。平等な人間関係では,他人を誹謗中傷するという行為は対面であることを前提としてのみ試みることが許されるものでしょう。

ネットは公開情報の世界であり誰もがアクセスし拡散可能であることから,差別情報の助長42.8%は負の表現として抑制されるべきで,また個人情報の掲載42.5%は自己情報の管理に対する他者の侵害であるという問題指摘です。ネット上への発信は無限かつ永劫なものであるという訂正消去不能であるとの実態への畏怖が備わっていない反省をすべきです

裏社会のネット利用が容易なために犯罪への参画を誘発する問題を37.0%,明日への希望の障害というリベンジポルノの存在31.5%とかなり高い割合で危惧されています。また,未成年者については成長を期待する社会体制においては控えるべき実名周知が脅かされる安易さも17.9%の心配をされています。便利である技能は使う人の品性によって,その効果の品性が決まります。自らの品性を暴露することになる愚行を控える成長が待たれます。

一口に人権問題といっても,いろいろな形態や侵害の意味合いが多様に存在します。問題の状況を理解し対応を可能にするためには,より直接的な理解が求められます。そのための思考尺度として羅針盤を用いることをさらに試みていきます。

(2024年01月23日)

|

|

|