|

|

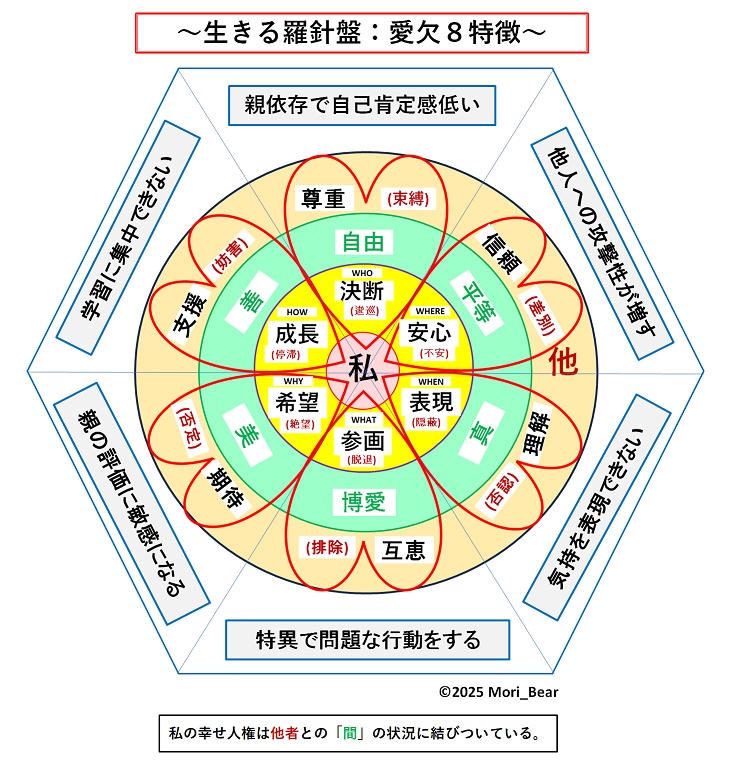

【生きる羅針盤の提案(52):愛欠8特徴】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

「私が生きる羅針盤」を考える第52版です。子どもは,日々の親の接し方に大きく影響を受けます。そのため,愛情が不足すると,自然とさまざまな変化が現れます。親の目から見えにくいサインに気づくと早期の対応が可能になるということで,親からの愛情が不足している子どもに共通する行動や心理的な特徴を見ていくという記事が目にとまりましたので,生きる羅針盤に参照してみました。

※参照先の「愛情不足の子どもに見られる8つの特徴!親が気づきにくい危険なサイン」は

こちらです。

【1. 親に強く依存する :決断】

《説明》親からの愛情が不足すると,子どもは自分の存在を認めてもらうために,親に過剰に依存することがあります。例えば,進路や趣味の選択すら親の指示を待つことが多くなります。小さな決断でも「親の意見がないと不安」という子どもは,愛情不足のサインかもしれません。心理学者も,過剰依存が子どもの自立を阻害する要因になることを指摘しています。

【5. 自己肯定感が低い :自尊】

愛情不足により,自分の価値を見出しにくくなる傾向があります。小さなことでも「自分は駄目だ」と感じやすく,積極的な行動が取れないことが多くなります。この自己肯定感の低下は,他者との関係や将来の挑戦にも影響を及ぼしやすいです。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,もう一人の子どもが判断し決断できると自己肯定感を持てるように後押ししてやることです。そのためには,子どもの決定に任せて見届けてやることです。親が先回りして指図してしまうことが,子どもに自分の存在感を奪われていることと受け止められます。そのつもりがなくても,受け止め方は子どもの幼い未熟感に左右されてしまうのです。自分のことを任せてもらえる,それが愛の表現です。それがもう一人の子どもの誕生につながっていきます。親が信じてくれている自分を信じる,それはもう一人の自分が生まれて自分を信じるようになることなのです。《WHO》

【7. 他人に対する攻撃性が増す】

《説明》愛情不足によって,他人との良好な関係を築きにくくなり,攻撃的な行動が増えることもあります。特に友達やきょうだいに対して,乱暴な振る舞いや嫉妬心を表すことが多く,しばしばトラブルに発展するケースが見られます。このような行動は,内心の不安や自信のなさを隠すための防衛反応であることが多いです。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,子どもが安心して落ち着ける場所を与えることです。まずは親に直接に抱かれることです。さらには,親の語りかけが届くところに居場所を持つ,親が信頼している人たちの中など,親とのつながりを感じられるところが,子どもの安心の場になります。親とのつながりが感じられないと,不安に襲われ,暴れたり閉じこもるなど,落ち着きを失います。安心する居場所は人を信頼する活動へのスタート地点です。《WHERE》

【4. 自分の気持ちを表現できない】

《説明》愛情が不足して育つと,自己表現が困難になりがちです。特に幼少期における愛情の不足は,子どもが自分の気持ちや考えをうまく言葉にできない傾向につながることがあります。このため,親や周囲からは「おとなしい」と見られることが多いですが,実際には内面で多くの不安や悩みを抱えていることも少なくありません。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,親子の間で思いや状況を共通して理解することです。そのためには,五感をフル稼働して,よく見て,よく聴いて,よく触れ合うことです。確認するためには,短くても言葉を交わします。食事の際に、甘いね,辛いねと味覚を,外に出たとき,暑いね,寒いねと肌感覚を,まぶしいね,きれいねと視覚を,その他,寂しいね,楽しいね,悲しいね,気持ちを表現する言葉を経験を共有して確認し合っていきます。同じ経験をすることで,通じ合える言葉を覚えると,自分の気持ちを整理できて,人の気持ちを推察できるようになり,落ち着くことができるようになります。《WHEN》

【2. 周囲の子供と比べて特異な行動をとる】

《説明》愛情不足の子どもは,周囲の子どもと比較して特異な行動を見せることが多いです。たとえば,暗い色の絵ばかりを好んで描いたり,特定の大人(親以外)に過剰に甘えるといった行動も,愛情不足の一例です。また,学校で他の子どもと馴染みにくい場合もあり,孤立することが少なくありません。このような行動は、親子関係が十分でないことを示唆しています。

【3. 注意を引こうとする問題行動をする】

愛情不足を感じている子どもは,注意を引くための問題行動を起こすことが多いです。具体的には,かんしゃくを起こしたり,家庭内で物を隠すなど,親が関心を示す行動を繰り返す傾向があります。幼少期からこのような行動が見られる場合,愛情表現の不足が原因の一つと考えられます。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,日常の暮らしの場面で,親子が当たり前に具体的な活動をすることです。愛情や関心は協働する形で実態が伝わっていくものです。お互いを必要としている行動から得られる感じほど,つながりを確認できるものはありません。手伝いという形ではなく,一緒に行動することを日常に組み込むことです。日々の暮らしを通して,支え合っているという感覚が,親子の愛を育んでくれます。《WHAT》

【8. 親からの評価に過敏になる】

《説明》愛情が不足している子どもは,親の評価に対して過度に敏感になる傾向があります。親が褒めたり叱ったりする際に,他の子どもに比べて反応が極端になりやすく,「もっと頑張らないと見捨てられる」といった不安を抱えやすいです。このようなプレッシャーが,自分のペースで成長することを妨げ,精神的なストレスを引き起こす原因にもなります。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,今日が明日につながっているという時間の推移を意識することです。そのためには,まだここまでしかできていないと明日から見た評価をするのではなく,昨日から今日までの成長を見届ける評価をするようにします。できていないことを言われるより,できたことを言われる方が自分を信じることにつながります。今日までできた,だから明日に向けて頑張れます。明日の育ちを楽しみにするように意識できれば,プレッシャはなくなります。《WHY》

【6. 学習に集中できない】

《説明》愛情が不足すると,子どもは不安定な気持ちを抱き,学習に集中しづらくなることがあります。特に学齢期の子どもは,心が安定していないと学習に身が入らず,成績の低下や学業に対する意欲の減少が見られることもあります。学校生活に支障が出ると,さらなる孤立や不安感が増し,負の循環に陥りやすくなります。

※私たちが子育てをする上で常に配慮しておくことは,子どもが育ちたいという意欲を持ち,前向きに挑戦していく活動を支援することです。それが親としての愛情の示し方です。そのためには,ちゃんと見届けているよというメッセージを届けることです。勉強しなさいと大雑把な言い方ではなく,ちょっとした気づきを口にしたとき,勉強したねと認知してやれば,子どもには背中を押してもらえているような励みになります。頑張れの声掛けは激励という激しい励みなので,ここ一番の時に限りましょう。実績を認めることがうれしい励みなのです。《HOW》

○以上,子育てをする上で常に配慮しておくことは,親子が共に育っていきたいという願いの実現です。親と子は保護される者と保護する者という反対の立場ですが,それだけにつながりは必須のものです。親としての立場から子どものためにしてやれること,それが親の愛情の行使になります。愛という思いは,適切な活動にして届けなければ,意味がありません。愛情が不足とは,その表現が出来ていないことなのです。

親の愛の7不足の状況を「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感もなく整理をすることができているはずです。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2026年02月01日)

|

|

|