| 始めに |

|

|

|

|

|

一般的に電子部品の交換と言うと珍しい作業です。

私は本職でパソコン基板の不良解析をしていた時期がありますので、LSI交換など電子部品の作業は全然苦になりませんでした。

ですが、

一般的に作業について案外誤った知識も多く自分が知っている知識をこちらで公開しますので、自分でコンデンサを交換しようとしている方は参考として見てください。(あくまで自己責任でお願いします。)

尚、専用工具、資材を使っていますので半田ごてのみでの交換は結構大変だと思います。

私の経験では半田ゴテと半田吸い取り線は最低でも有った方が良いです。

|

| 取り外し作業 |

|

|

|

|

|

まず、今迄付いていた電解コンデンサを外します。

方法としては基板の裏面のピンに半田ゴテ先を当てて半田が溶けてから部品を取ります。

(左下写真参照)

その際、半田ゴテの熱を伝わらせ易くするために半田糸を少し盛ってやった方がいいと思います。

電解コンデンサならば2端子なので片側を溶かして端子を引っ張ってを交互に繰り返して取り外します。取り外した後、半田吸い取り器、又は半田吸い取り線(銅線を編んだ物)を使用して取り外し基板パターンの半田を取り除きます。

(右下写真のスルホールの穴が見えるようにすればOK)

|

|

|

|

| 取り付け作業 |

|

|

|

|

|

|

左写真は取り外した個所の電解コンデンサの実装部分です。

電解液が漏れて基板を腐食しています。黒く変色している部分がそうです。

もちろん、これらをガーゼにアルコール、トルエンを染み込ませて除去します。

酷い場合は基板が腐食しているのでレジスト液を塗って保護します。

|

|

取り付けるときは、基板に必ず電解コンデンサの極性を示すマーキングがあるのでそれに従って極性を決めてから端子をスルホールの穴にはめます。写真では白い線がある方の下側が-極性です、上側が+電極です。

取り付けはある程度、電解コンデンサを基板に押し込んでから基板裏側から半田糸を半田コテで溶かして取り付けします。

|

|

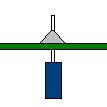

半田の量は右断面イラストのように盛った半田が富士山型のフィレットが形成出来ればOKです。

半田ごての熱を基板にちゃんと伝わららせれば半田が勝手にフィレットを形成します。

ただ、スルホールの部分がGND部だと半田ゴテの熱をパターンに吸い取られやすく半田が溶けずらいので気をつけましょう。

イラストの様に半田フィレットが出来れば電解コンデンサのはみ出た端子は長いので半田からはみ出ている端子をニッパで切り取りましょう。

|

盛った半田状態(富士山型が理想)

↓

↑

電解コンデンサ

|

|

その後、本当は半田糸に含まれているフラックスを除去する為にアルコール、トルエン等で洗浄するのが良いのですが、無い場合はそのままでも大丈夫です。

|

|

| まとめ |

|

|

|

|

|

もう少し写真を載せて説明をすれば良いのでしょうけど、機会が有ったら更新します。

今回の作業方法は私が業務で実際にした方法を載せていますので、作業設備等で一般的な方法では有りません。

ですが、『半田コテ』『半田糸』『半田吸い取り線』の3つが有れば慣れるまで苦労しますが部品交換は出来ると思います。

今の所、昔の車であれば半田は共晶半田(鈴+鉛)なので融点183℃で溶けてくれますのであんまり半田ごての温度を上げるのは控えた方がいいです(半田ごてが温度調整可能なのならば)

今後、鉛フリー半田品に変わってくると融点が217〜220℃以上になり、半田が全然溶けてくれず作業が大変です。

平成初期車のNSXやビートで作業する場合は普通半田なので半田融点に気をつける必要も無いですが、今の新型車は鉛フリー半田を使用しているでしょうから作業がしずらくなっていると思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|