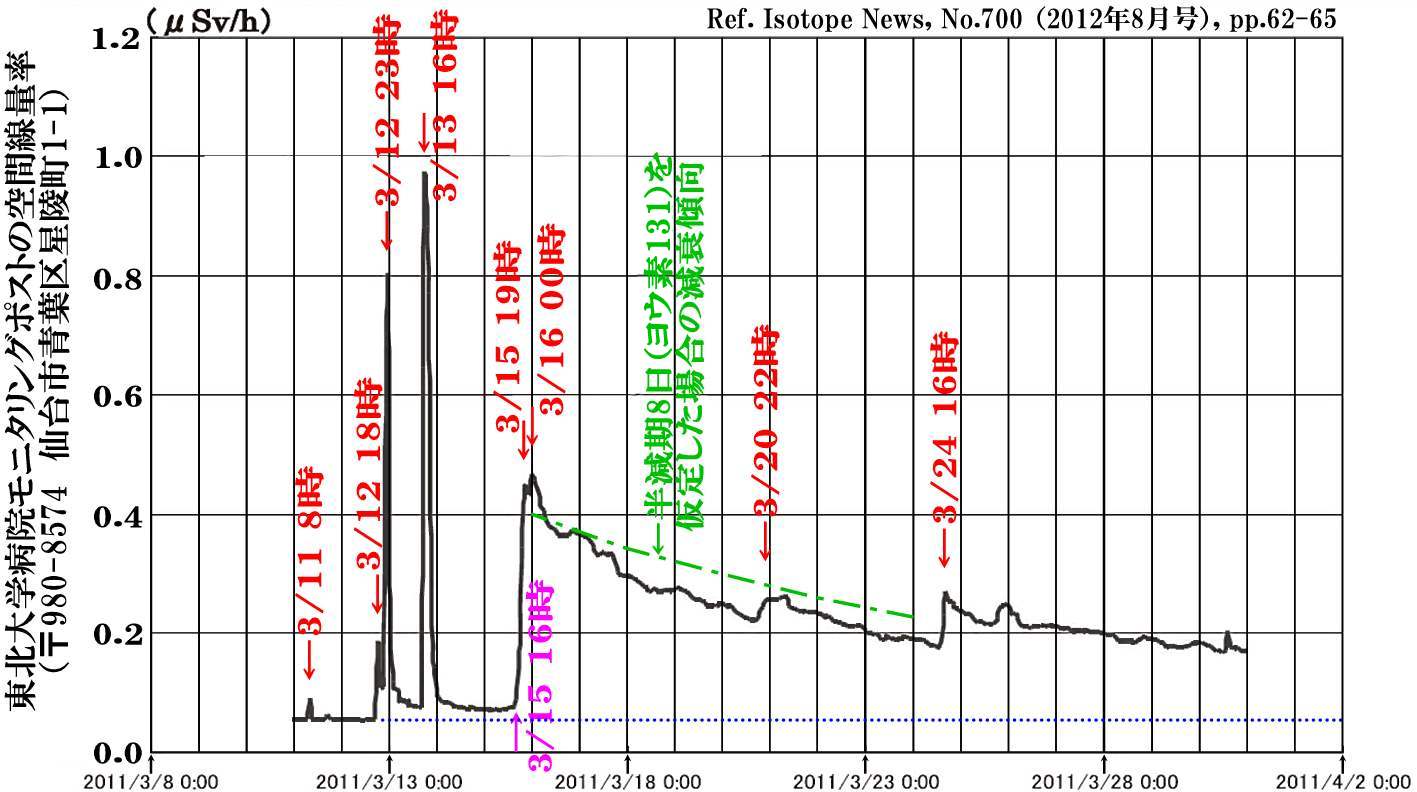

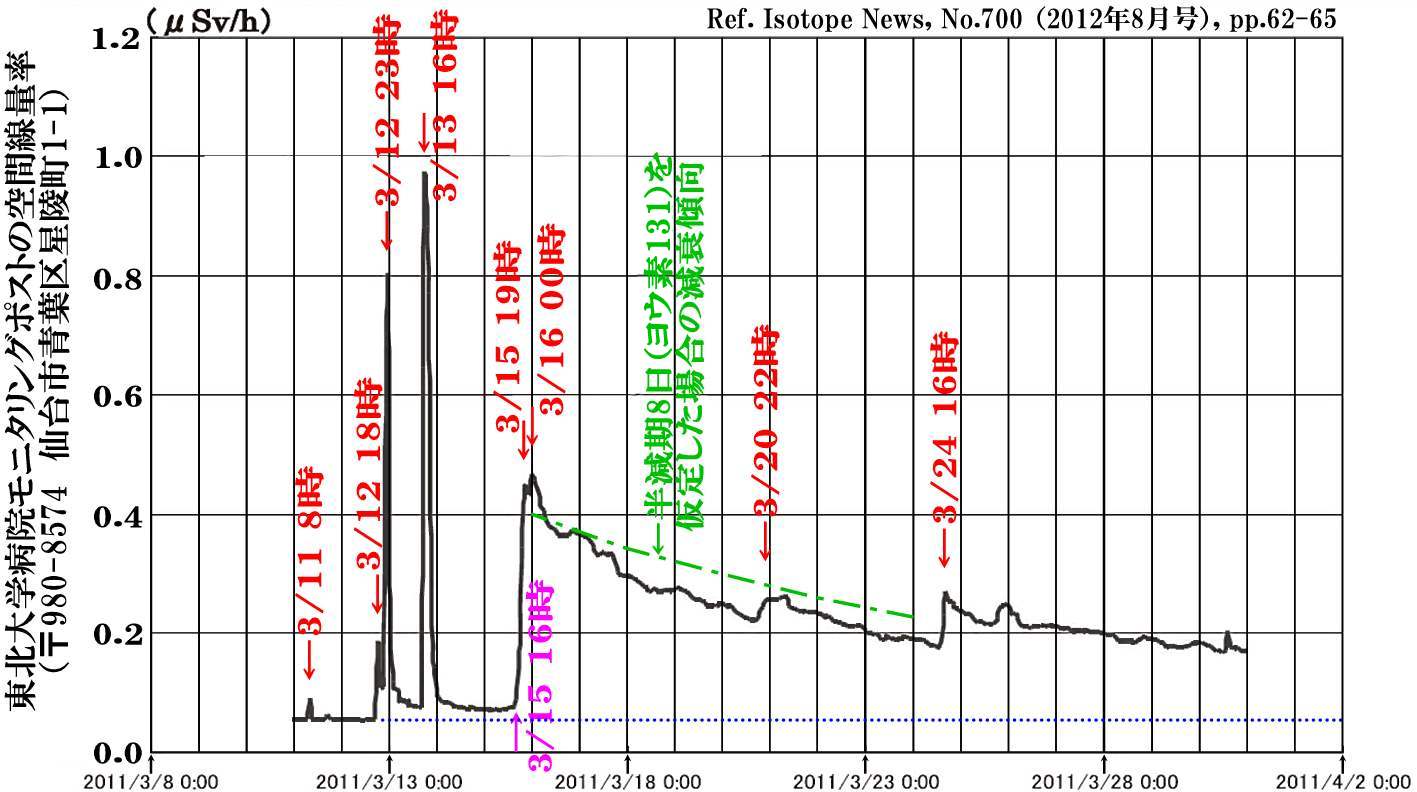

東北大学病院モニタリングポストにおける線量率推移

(2011年3月11日〜3月30日、仙台市青葉区星陵町)

Gamma Radiation Dose Rate at Tohoku University Hospital

(March 11 - 30, 2011, Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai, Japan)

出典1: 「放射性物質が環境に及ぼす影響とその対応〜放射性物質から生活を守る〜」、平成23年9月15日、石井慶造氏(東北大学教授)

https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/shise/daishinsai/hoshano/documents/kouenpeper_1.pdf

出典2: Isotope News 2012年8月号No.700、pp.62-65

http://www.jrias.or.jp/books/pdf/201208_SYUNINSYA_ABE.pdf

- 上記のグラフからわかることはガンマ線を放射する核種に関することだけである。この点を強調しておくことは重要かもしれない。ほとんどあるいは全くガンマ線を放射することなく、ベータ線のみを放射する核種も存在する。このデータからは、ベータ線のみを放射する核種の挙動については、推し量ることはできない。その代表例として、ストロンチウム90、イットリウム90、ルテニウム106、スズ121などがある。

- 内部被曝とは、実際に飛来して、人体に付着したり、鼻や口から体内に吸い込まれた放射性物質により人体の一部が局所的に被曝す

ることである。被曝する部分と放射性物質の距離が桁違いに近くなることから、外部被曝より

も内部被曝の方が人体に与える直接的作用がはるかに大きくなる(例えば、1メートルから1ミリメートルに近づくと、放射線密度が100万倍に大きくなる)ことは容易に想像できる。したがって、実際に放射性物質が飛来して空気中に存

在している状況下で最も注目すべきことは内部被曝である。

- そ

の場所に飛来して空気中に存在している放射性物質の量(濃度)が多ければ多いほど、内部被曝の程度は多くなると考えられる。その放射性物質の量(濃

度)は、上記グラフの空間線量率の測定値(黒実線)から飛来前のバックグラウンド値(青点線)を差し引いた値におおよそ比例すると考えることができる。し

かしながら、内部被曝における被曝とは、極めて微小な領域における局所的な現象であることを忘れてはならない。臓器単位や全身で平均化することは、局所的

な効果を無視することと等価であるとも言える。

- 一旦、

地面などに固着した後に再び空気中に舞い上がるかどうかは、その物質の性質で決まるから、その物質の存在状態に応じて、前項における内部被曝の程度の見積りは大きく変わることになる。ここで、物質とは、原子そのもののこ

とのみならず、化合物となっている場合も含む。キセノンなどの希ガスであれば、一般的には、化合物になることなく容易に揮発すると考えられる。通常固体となるものとして知られてい

る原子でも、酸化物や有機分子などの一部となることで揮発性を持つ場合もある。エアロゾルのように、風に乗ってはるか遠方まで輸送される現象も想定する必要があると思われる。

- チェルノブイリ原発事故や福島原発事故のように、放射性物質の種類・存在状態が多様である場合には、局所的な内

部被曝の影響を注意深く慎重に考える必要がある。バックグラウンド値からの空間線量率の上昇量からその場所に存在する放射性物質の量を推定し、その存在状態を考慮しながら、どの程度の内部被曝が起こりう

るかを考えることが最も重要である。

- チェルノブイリ原発事故や福島原発事故において、空間線量率を使って算出される外部被曝量(通常Svを単位とする量)だけを議論していても何も意味がない。内部被曝が問題なのである。

- チェルノブイリ原発事故のその後についての追加データは現在も積み上がりつつあり、その要点の多くはすでに公開されている。今後、それと同じことが日本で起こって来るかどうかはわからない。未来のことは確定していないのだから、外部被曝量だけを議論して”安全だ”と断定する人の言葉を簡単に鵜呑みにしてはいけない。自らの調査結果を加え、自分が納得できた範囲内で、その時々においてベターな決断を下していくのが良いと思われる。

- 希ガスは、他の物質との反応性は低いが、水や血液などの液体に溶け込む現象は知られている。その気体中の平衡濃度と液体中の平

衡濃度の間にはおおよそ比例関係が成り立つと考えられている(ヘンリーの法則)。また、空気中の希ガスの濃度が下がれば、体内の希

ガス濃度も速やかに下がると考えられる。したがって、放射性希ガスによる内部被曝の程度は、その空気中で呼吸をしていた時間におおよそ比例すると考えて良いだろう。ただし、細胞内にまで取り込まれる現象については、細胞膜を通して出入りする機構を考える必要があり、速やかに出入りするとは限らない場合もあると思われる。

- 3/12

と3/13の3つのピークは、南東方面からの風が吹いた時間帯とおおよそ一致しているように見える。いずれにおいて、3/16以降の傾向と比較して最大値

を取った後の減衰が数時間以内と速いことから、特に揮発性の強いガンマ線を放射する核種の飛来が考えやすい。想定される希ガスとして、クリプトン79、キセノン

131m, 133m, 133, 135があり、ガンマ線放射と同時にベータ線を放射するものが多く含まれる。しかしながら、希ガス以外の放射性物質(ヨウ素131やセシウム134,137他)がエアロゾルの形で輸送されてきたが、降雨がともなわなかったために地面に固着しなかったことも考えられる。大地震の直後の混乱した仙台において、それらの量を細かく分類して測定することは難しかったであろうが、福島原発事故での放出量が最も多かった核種がキセノン133であったとの報告は確かになされている。

- 3/15夕方に、風向きはほとんど変わっていないにも関わらず空間線量率が数時間のうちに速やかに上昇した。この原因としては、数時間前に福島原発

付近において風向きが変わったせいもあるかもしれないが、1〜4号機のうちのいずれかからの急激な放出があった可能性もある。その放射性ブルーム(放射性物質を含んだ空気の塊)が数時

間かけて到達したことが考えられる。

- 3/15深夜に東南東の風から北北西の風へと風向きが変わり、その時に空間線量率が若干減少したことから、地上に固着することなく通り過ぎただけの放射性物質も多かったと予想される。したがって、放射性希ガスも考えられるし、希ガス以外の放射性物質がエアロゾルの形で輸送されたことも考えられる。

- 3/16以降において、ヨウ素131(半減期8日)のみを仮定した場合の減衰傾向(緑線)よりも線量率の減衰が明らかに速いことがわかる。このことから、

ヨウ素131よりも半減期の短いガンマ線を放射する核種が多く存在していることがわかる。

- 3/16以降の空間線量率の減衰は緩慢であることから、飛来した放射性物質の一部が地面に固着したと考えられる。3/15夕方から夜にかけて小雨が降ったことから、空中の放射性物質の一部が雨粒に吸収されて地面に落ちたことによって、特に地表付近の放射性物質濃度が高くなった効果もあるかもしれない。2011年当時、ヨウ素131が検出されており、3年以上が経過した現在でもセシウム134,137が検出されているという事実がある。

- 地面に固着したもののうち、半減期が数時間から数日程度でガンマ線

を放射するような核種としては、ヨウ素121, 123, 124, 130, 132, 133, 135、アンチモン122,

127、テルル127, 129, 132やセシウム129, 134m、バリウム133m, 139など、多くの核種が想定される。この中には、ガンマ線放射と同時にベータ線を放射するものも含まれる。そ

れらの量を細かく分類して測定し、それぞれの半減期から当時の存在量を逆算する方法はあるが、そういう報告を目にしたことはない。その他、福島第一原発からはるかに離れた関東において3/15以降にバリウム140、ランタン140、プルトニウム、非天然ウランの濃度上昇が観測された報告例も存在するので、仙台方面にもそれらの放射性物質が飛来していた可能性は否定できない。

- 時折、ヨウ素131による内部被曝のみに着目した議論や外部被曝量のみに頼った議論を目にすることがあるが、以上のことから、そんな議論はまったく実状にそぐわないと言える。