伊豆横道33観音を調べている時に、たまたま鎌倉33所寺めぐりという観音巡礼があることを知った。又、mixiに鎌倉33観音のコミュがあることも見つけて、早速調べてみた。伊豆の巡礼は、宿の問題や日程のことなどあり、なかなか実現できないので、まずは鎌倉を廻ることにした。季節は春、桜には遅かったが、花々に迎えられた巡礼となった。

鎌倉の33所の成立は、昭和になってからのことである。江戸時代に観音巡礼が盛んだった頃に、鎌倉郡33ヶ所というのがあったらしいが、明治の廃仏毀釈などの変遷をたどり、鎌倉市内にすっぽりと収まった鎌倉33ヶ所が新たに誕生したようである。

観光地鎌倉にはいろいろな宗派のお寺があり、特に日蓮宗のお寺が多いと感じていたが、33ヶ所に加わっているのは、臨済宗、時宗、真言宗などの寺である。お寺の規模も大小さまざま、巡礼者に対する扱いもさまざまであった。

<<<第3巻>>>

2009.4.18日(土) 8:30〜14:30 約20000歩

第二十四番札所 亀谷山寿福寺 (臨済宗、十一面観世音菩薩)

3日目で今回の巡礼の最終日となる。

鎌倉駅をいつもと反対側に出て、少し広めの道路に出る。車はどんどん通るが、それほど広い道ではない。

やがて左側にすぐそれと分るお寺が現れる。深閑とした朝の空気がこの名刹を包んでいた。総門を入ると、参道はまさに趣があり、正面の山門にいたる。

ここで、進入が止められていたので、やむなく先に庫裏に向かい、朱印をお願いし、どこでお参りしたらいいか尋ねたが、5月になると開けることもあるんだがとそっけない。横からでも近くへ行けないかと思ったが、駄目そうなので、正面の山門前に戻って読経した。なんだか、すごく情けない気持ちになった。朝一番のお参りだというのに。

1200年、北条政子を開基として、栄西が開山した。元は頼朝の父義明の屋敷跡で、菩提を弔うための庵があったが、寿福寺建立後は七堂伽藍が整い、鎌倉五山の3位に列せられた。

総門、静かなたたずまいの参道、鐘楼。

第二十五番札所 泉谷山浄光明寺 (真言宗、千手観世音菩薩)

寿福寺を出て少し先の踏切を渡る。JRの線路から少しずつ離れるように進むみ、突き当りを右に曲がる。しばらく行くと、左側に冷泉為相の石碑などが立っており、その奥に浄光明寺があることが分る。

山門を入り、前にある立派な建物が本堂かと思ったが、細い石段を登り、丘の上にあるのが本堂と観音堂である。ここも、すぐ傍まで行けないようになっていて、石段上の狭いところで、どこに向かってお参りしているか分らない姿勢で読経せざるを得なかった。

後で、朱印所に立ち寄ったが、もう、どこで読経すべきか尋ねる気にならなかったが、土曜日は10時からなら阿弥陀堂の拝観ができるとのことのようである。

10世紀半ばの天暦年間、島津忠久が創建したのを、1252年、北条長時が再建した。開山は真阿上人。北条が滅びた後、成良親王が祈願所に定めた。足利尊氏が後醍醐天皇を攻める決断をする前にここにこもったと言われる。

上段は阿弥陀堂、鐘楼、山門。下段は冷泉の庵跡の碑、参道、客殿。

第二十六番札所 扇谷山海蔵寺 (臨済宗、十一面観世音菩薩)

浄光明寺を出て、更に横須賀線に沿って、北鎌倉方面へ行く道を進むと、踏切を渡る前に亀ヶ谷の切通しへの分かれ道があり、その角に海蔵寺が管理している岩船地蔵堂がある。お参り。

踏切を渡り進むと、左へ行けば化粧坂から銭洗い弁天、源氏山公園の方へ行く道がある。観光客の大半はこちらに行きそうだ。

道の左手の木々を見ながら行くと、山門がある。山門手前には底抜けの井がある。

山門を入った所で、いきなり御朱印ですか?と声を掛けられ、びっくりした。「はい」と答えて、そのまま本堂へ。

お参りを終えて、庫裏に行くと、用があれば叩けという鐘が吊るしてあった。これを叩くと、思いがけなく大きな音がして、こちらがびっくり。先程の僧が出てきて、表で待つ間もなく、朱印を済ませてくれた。

更に、100円のお布施を置いて、十六井を拝見に行く。奥の庭も拝見。

元真言宗の寺跡に、1253年、宗尊親王の命により、藤原仲能を願主として七堂伽藍が建立された。幕府滅亡の際に焼失したが、1394年、足利氏満の命により上杉氏定が再建した。源翁禅師が開山。

寺に至る道、秋には紅葉が美しいだろう、山門前、薬師堂、鐘楼。

裏庭、鐘、墓、

十六井戸、底抜けの井戸、庭の花、建長寺への道、亀が谷切通し。

第二十七番札所 若昇山妙高院 (臨済宗、聖観世音菩薩)

海蔵寺から元の道を戻り、岩船地蔵堂のところを左に上がっていく。どんな坂かと少し心配していたが、全長500メートル。車は通らないので、ゆっくり上がればまったく問題なし。突き当りを右に曲がれば、すぐに建長寺の大きな総門が見えてくる。

観光バスも何台か来ていて、土曜日でもあり人ではかなりのもの。入り口で拝観料を払い、建長寺の朱印もここで貰う。

広場の右手高台にあるのが建長寺塔頭、妙高院である。

建長寺開山、蘭渓道隆から二十八世住職肯山開悟の塔所。本尊は、鎌倉郡九番札所本尊が安置されている。

本堂内、建長寺境内からの外観、門、小さいながらもまとまった庭。

第二十八番札所 巨福山建長寺 (臨済宗、千手観世音菩薩)

妙高院を出ると、山門下で、法話が始まろうとしていた。約15分程、最後まで聞き終えた。「人との接触が大切である。便利なものが増えたが、豊かになった数字上のものだけでいいの考える必要がある」

山門から、仏殿、法堂と直線的に並ぶ堂を巡って、それぞれでお参りした。千手観音は法堂にいらっしゃる。

境内は広く、諸堂は連なっている。法堂の裏には庫裏があり、その先に竜王殿、紫雲閣と続く。

その他、境内の花々も美しかった。

1253年の創建で、地蔵菩薩を本尊とする。開基は北条時頼、開山は南宋から来た蘭渓道隆。

総門、三門、仏殿、内部地蔵菩薩。

千手観音、法話の僧、三門の木組み、方丈の前。

鐘楼、庭の花、天井絵、今回最後の記念撮影。

第二十九番札所 蓬莱山龍峰院 (臨済宗、聖観世音菩薩)

建長寺の左側の道を行くと、ハイキングコースにつながっているが、方丈の途切れた辺りの左側に石段があり、段の下の方では、何人かがまとまってお弁当を食べていた。石段の途中には立ち入り禁止の札がかかっている。何も知らずにいったら、ここでビビッてしまいそうだ。巡礼者は入ってもいいとのことなので、すり抜けて通る。

入ってしまえば、ここも落ち着いた雰囲気の境内が迎えてくれる。

1276年、北条時宗の創建、1307年、貞時が約翁徳倹を招いて開山とした。この寺は徳倹禅師の塔所。

山門、石段の途中には柵がある、門からの美しい参道。

山門、石段の途中には柵がある、門からの美しい参道。第三十番札所 福源山明月院 (臨済宗、如意輪観世音菩薩)

明月院は3年振りくらいになろうか、あの時は、アジサイの盛んな時だった。

今は、花は少ないが、緑一杯で迎えてくれた。

建長寺からは前の道を踏み切りの所まで行き、右に少し入ったところから右折していく。

途中、亀ヶ谷の切通し下の食堂で、昼食をとり休憩した。

ご朱印所の住職の言う通り、アジサイの季節ではないから、人出はもう一つとは言うものの、観光客はかなり大勢だ。

有名な丸窓の向こうには、緑が美しく見えた。

納経後は、お庭を散策。やぐらと言う石窟など見て回る。

1160年、この地の住人で平治の乱の時に戦死した山ノ内俊道の子経俊が、父の菩提を弔うために創建した。その後、この地に北条時頼が最明寺を建立。時頼の仏堂とした。時頼の子、時宗は最明寺を前身として禅興禅寺を再興。開山は建長寺五世、守厳禅師。1380年、足利氏満が中興を命じ、伽藍を整え、支院を配した。義満の時代は、禅興寺は関東十刹の一位であった。しかし明治初年、寺は廃され、明月院のみが残った。

山門、入り口近くの堂、開山堂、本堂前の枯山水

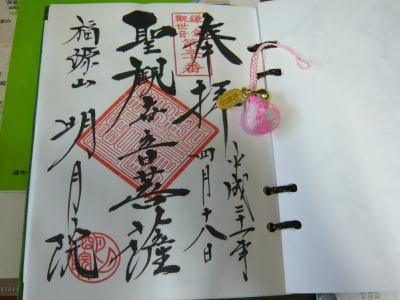

丸窓、時頼の墓所、やぐら、朱印と記念に求めた鈴。

第三十一番札所 金宝山浄智寺 (臨済宗、聖観世音菩薩)

明月院から、再びJRの線路際まで出て、踏切を渡る。左側に参道がある。総門の入り口には鎌倉十井の一つ甘露水があるが、観光客たちも殆ど目もくれず、通過していく。

入り口で拝観料を払い木戸を通る。右側の仏殿には、如来たちが安置されている。この建物の裏側に写真のような小さな間口の観音堂が設えてあり、観音様がいらっしゃる。この前に立って読経をするということは、殆ど塞いでしまうことになり、後から来た人は、横から首を伸ばすようになるので、こちらも肩身が狭く、後ずさりして読経した。

境内は複雑に広く、裏庭の奥には七福神の一人、布袋様が祀られている。

1281年、北条時政が没し、夫人が亡夫と子を開基として創建した。開山は中国の僧二人と、南州宏海が名を連ねているが、実際の開山は南州宏海である。室町期には伽藍、塔頭が揃っていた。関東大震災で多くを失った。

仏殿・曇華殿、内部に如来菩薩像が揃う、観音像、やぐらの仏様。

参道から甘露の井越しに総門、山門、境内の道。

第三十二番札所 松岡山東慶寺 (臨済宗、聖観世音菩薩)

浄智寺から東慶寺もすぐである。ここ北鎌倉周辺は、北条期には、寺院の建立ラッシュであったと伺われる。いずれの寺院も臨済宗の影響を受け、名僧が訪れていたと思われる。

道に面しては、駐車場で、一瞬そのたたずまいが奇異に感じるほどであったが、山門を入ると、趣は一変する。

かつては、駆け込み寺、縁切り寺として知られた寺であるが、その格式は住持を勤めた尼僧たちの顔ぶれを見ても、かなりの高さである。

墓地には、多くの文人が眠り、歌碑なども多い。

開山は、北条時宗夫人覚山尼。1285年の開創。後醍醐天皇息女用堂尼以来松ヶ岡御所と呼ばれ、豊臣秀頼息女天秀尼も住持となった。明治までは男子禁制。現在は円覚寺釈宗演禅師を中興の開山とする男僧寺である。

堂内、鐘楼、道に面している入り口、門。

境内のくぐり戸、花々。

境内のくぐり戸、花々。第三十三番札所 瑞鹿山円覚寺・仏日庵 (臨済宗、十一面観世音菩薩)

東慶寺を出て、北鎌倉駅近くの踏切を渡れば、円覚寺総門が待っている。門の反対側に池があり、鷺がゆったりと泳いでいた。この池は白鷺池といい、開山禅師が鎌倉に来たとき、八幡宮の神が鷺に身を変えて案内したという故事にちなんでいる。

円覚寺の入り口で拝観料を払って境内へと進む。仏殿にもお参りして、仏日庵へと進む。途中、方丈の庭園や妙香池を見ながら最後の結願寺へ。

池の少し先の左側に入り口がある。入り口で、拝観料と一緒に朱印をお願いして、境内に入った。境内は本堂が中央に座し、手前では、お茶を飲んでいる人々。

最後の読経を済ませ、すがすがしい気持ちで受付に戻ると、係りの女性が迎えてくれた。歳は少し上と見たが、白髪の上品な方だった。話しぶりも穏やかで、閉めの気持ちがすっきりとし気持ちよかった。

そもそも、円覚寺は1282年、文永、弘安の役で戦死した霊を弔うため、北条時宗が開基となり、無学祖元を招いて開山とした。その時宗が参禅し、廟所となったのが仏日庵である。っその後、覚山尼、貞時、高時ら北条家の菩提所となり、室町時代に塔頭となった。

仏日庵の門と茶室。

仏日庵の門と茶室。以下、円覚寺内にて、

総門、山門、仏殿、堂内。

座禅堂、堂内、方丈の庭、妙香池、

白鷺池とそこから見た入り口。

白鷺池とそこから見た入り口。南無観世音菩薩、結願

鎌倉33観音巡礼記最初に戻る

ホームページTOPに戻る