Apr 27. 2003

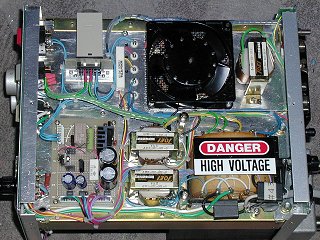

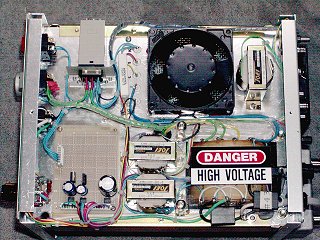

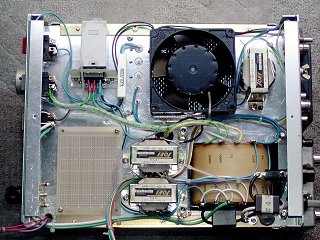

掅埑揹尮儃乕僪偺儗僊儏儗乕僞乕偵僸乕僩僔儞僋傪晅偗傞丅12V偲-57V揹尮偺儗僊儏儗乕僞乕偵僸乕僩僔儞僋傪庢傝晅偗偨丅-57V偺偼娙堈宆傪庢傝晅偗偰偁偭偨偑12V偲摨偠傾儖儈嶍傝弌偟僞僀僾偵曄峏偟偨丅椉幰偲傕巜愭傪摉偰偰傕敪擬偼杦偳姶偠傜傟側偄丅

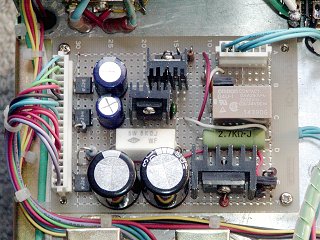

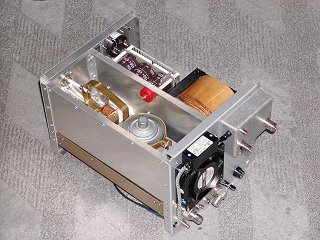

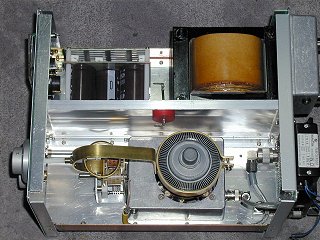

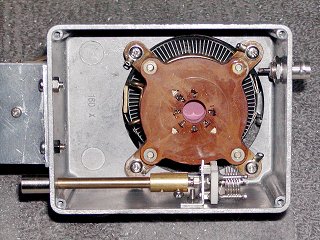

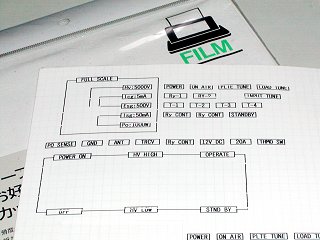

幨恀忋偐傜-57V梡(Ecg)LM-317HVT丄拞墰偑12V梡(儕儗乕)TA7812丄壓偑300V梡(Esg)2SC22749丅嵍懁偺3屄偺4P偼600V/1A僟僀僆乕僪僽儕僢僕丄塃偺拞墰偼埨慡儕儗乕偱乽-57V抐&2師僼傽儞掆巭乿偱憲怣惂屼傪嬛巭偡傞丅

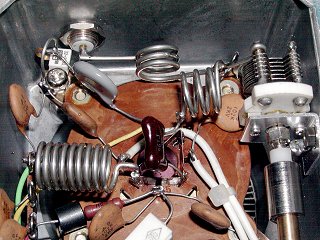

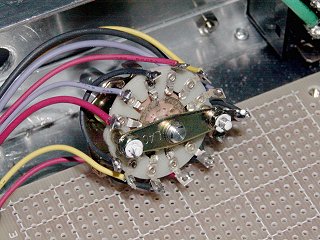

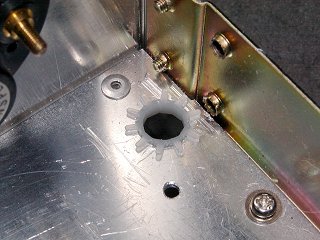

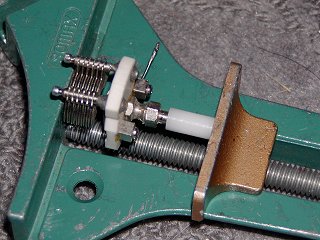

嶐擔偺廋暅傪峴偆丅幨恀嵍偼僶儕L偺僔儑乕僩儕儞僌僔儍僼僩傪嬥懏(6mm兂恀鐹僗儁乕僒乕)偵曄峏偟丄儃乕儖僪儔僀僽娫傪僗僥傾僞僀僩偺僼儗僉僔僽儖僔儍僼僩僇僢僾儕儞僌偱偮側偄偩丅

幨恀塃偼僴儞僟偑梟偗弌偟偨儘乕僪VC傪廋暅偟偨偲偙傠丅幚偼儘乕僪VC偺傾儖儈L嬥嬶偺掲傔晅偗傪幐擮偟偰偄偨丅偙傟偑敪擬偺尨場偐偳偆偐晄柧偩偑丄僱僕偺娚傒偵偼婥傪偮偗偨偄丅傑偨僾儗乕僩儕儞僌偲僾儗乕僩僐僀儖(儔僀儞)娫偺掲傔晅偗傪4mm兂偺嶮價僗偵曄峏偟偨(崱傑偱偼3mm兂偺嶮價僗)丅偙傟偱偳偆傗傜嶐擔偺忬懺偵栠偭偨丅

側偍僼傽僀僫儖儃僢僋僗撪偱億儕宯偺愨墢暔傪巊偆偲丄惷揹桿摫偱巚偄傕傛傜偸敪擬傗梈夝偵憳嬾偡傞応崌偑偁傞偺偱埖偄偵偼拲堄偟偨偄丅嶐擔偺堦審傕偦偺壜擻惈偑峫偊傜傟傞丅偙偙4擭掱144MHz埲忋偺傾儞僾傪嶌偭偰偄側偐偭偨偺偱丄姶妎傗婰壇偑撦偭偰偄偨丅

僔儍僼僩傪6mm兂偺嬥懏僗儁乕僒乕偵曄峏偟偨僶儕L僔儑乕僩儕儞僌丅3mm偺價僗偱娧捠偟僫僢僩掲傔偟偰偁傞丅偙傟偵傛傝億儕儘僢僪偺桿揹偵傛傞敪擬偐傜奐曻偝傟偨丅僠儏乕僯儞僌偵偼塭嬁偟偰偄側偄丅

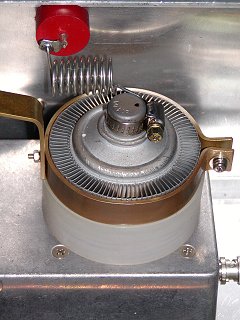

嵞傃僴儞僨傿僄僉僒僀僞乕偱摦嶌妋擣傪偡傞丅4W偱僪儔僀僽偟偰25W掱搙偺弌椡偑偁傞丅僨乕僞偼Hv=2500V(Low)丄IpBaseCurrent=140mA丄4W僪儔僀僽偱偺Ip憹壛=40mA丄Isg=0mA丄2師僼傽儞壏搙52亷丄彜梡庴揹AC99.9V丅偦偺屻儀乕僗僇儗儞僩傪棳偟偨忬懺偱5帪娫掱楢懕塣揮丅Ip偺曄壔傗奺揹埑揹棳偺曄壔丄壏搙曄壔傪妋擣偟偨偑慡偔堎忢偼柍偐偭偨丅

僄僉僒僀僞乕偑庤尦偵偁傟偽捈偖僠僃僢僋偑弌棃傞偺偩偑丒丒丒傑偀備偭偔傝傗傠偆丅

Apr 26. 2003

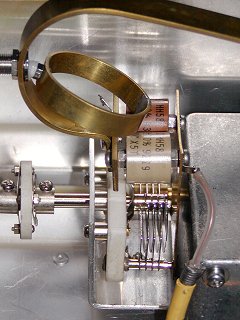

擖椡T宆惍崌夞楬偺旝挷惍傪峴偆丅5W掱偺揹椡偱埲慜偐傜L2偵擖傟偰偄偨旝挷梡偺僼僃儔僀僩僐傾偑擬偔側傝丄f僘儗傪婲偡偨傔嬻恈僐僀儖偵曄峏偟偨丅擖椡懁L1偲摨偠撪宎10mm兂偵1.6mm兂僗僘儊僢僉慄傪4t偱偁傞偑丄挿偝偼幨恀偵帵偡條偵栺2攞偱偁傞丅偙傟偱5W僪儔僀僽帪偺SWR偼尷傝側偔乽1乿偵嬤偔側偭偨丅

傑偨婑惗敪怳傪桿敪偡傞孹岦偑偁偭偨偨傔丄偦偺杊巭梡偵Cg愙抧夞楬偵僷儔巭傔(50兌/30W僠僢僾僟儈乕亄U僞乕儞僐僀儖暲楍)傪擖傟偨丅幨恀偺嵍忋偺敀偄巐妏偑僟儈乕掞峈丅Cg愙抧梡偺僷僗僐儞偼儅僀僇偑桳岠偱偁傞偑庤帩偪偺娭學偱僙儔儈僢僋傪巊偭偰偄傞丅僜働僢僩傪恀鐹僗儁乕僒乕偱10mm掱搙捑傔偰偄傞偨傔丄僶僗僐儞偺僀儞僟僋僞儞僗惉暘偑憹壛偟偰偄傞偨傔偲巚傢傟傞(RF揑偵姰慡偵愙抧偝傟偰偄側偄乯丅

偙偺忬懺偱4W偺僪儔僀僽偱杴偦25W掱搙弌椡偡傞丒丒丒偪傚偭偲僎僀儞偑彮側偡偓傞偐丠丅庤尦偵偼僴儞僨傿婡偟偐側偄偺偱丄偙傟埲忋偺僪儔僀僽偑弌棃側偄丒丒丒丅

梉曽丄柤屆壆巗搶嬫戝慮崻偺暯娵儉僙儞偵偍婅偄偟丄僄僉僒僀僞乕傗揹椡寁傪庁傝偍揦偱僪儔僀僽僥僗僩傪峴偭偨丅50W曻傝崬傫偩傜400W埲忋弌椡偟偨丅偲偙傠偑偲尵偆傛傝偼梊憐偼偟偰偄偨偑丄僶儕L偺僔儑乕僩儕儞僌丒僔儍僼僩(億儕儘僢僪)偑擬偱曄宍偟偰偟傑偭偨丅幨恀嵍偼偦偺條巕丅100W掱搙偺弌椡偱偼栤戣側偐偭偨偺偵丒丒丒丅傑偨儘乕僪VC偺僗僥乕僞乕傪僗僥傾僞僀僩偵屌掕偟偰偄傞僴儞僟晹偑梟偗弌偟丄塇偑妏搙偵傛偭偰偼儘乕僞乕偵僞僢僠偡傞忬懺偵側偭偰偄傞丅

僔儑乕僩儕儞僌丒僔儍僼僩偼巚偄愗偭偰嬥懏偵偟偰僞僀僩僇僢僾儕儞僌傪庢傝晅偗傞梊掕丅VC偼僴儞僟傪梟偐偟娫妘傪廋惓偡傞梊掕丅偪側傒偵400W弌椡帪偺僨乕僞偼Hv=2500V丄Ip=400mA丄Isg=-3mA偱偪傚偭偲擻棪偑埆偡偓傞偺偲丄Isg偺媡棳偑婥偵側傞丒丒丒愭偼挿偦偆偩丅

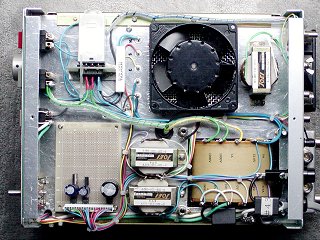

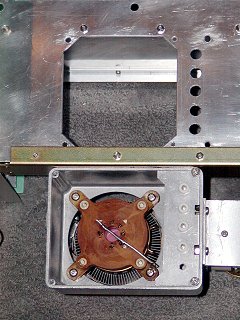

側偍崅埑揹尮偺媼揹埵抲偵傛傞堘偄傪妋擣偟偰傒偨丅幨恀塃偼僶儕L偺僐乕儖僪懁偐傜僾儗乕僩丒僩僢僾偵曄峏偟偨條巕丅RFC傪儂乕僗僋儔儞僾偱僾儗乕僩偵掲傔晅偗偰偁傞丅弌椡偺曄壔側偳偼擣傔傜傟側偐偭偨丅忋婰僨乕僞偼偙偺忬懺偱偺傕偺偱偁傞丅

崱擔偺嶌嬈偱僾儗乕僩偑悘暘偲從偗偨偑僔儕僐儞僑儉(SiSP340)惢偺僠儉僯傿偼慡偔栤戣側偐偭偨丅

Apr 18. 2003

僾儗乕僩RFC偲RF専攇僟僀僆乕僪傪庢傝晅偗傞丅RFC偼1/4兩挿偺1.6mm兂僗僘儊僢僉慄傪扨嶰姡揹抮忋偵姫偄偨丅RF儊乕僞乕梡偺専攇僟僀僆乕僪偼僎儖儅僯儏乕儉僟僀僆乕僪1N60傪巊偭偨丅僾儗乕僩揹尮偺媼揹偼僾儗乕僩僟僀儗僋僩偱偼側偔丄僀儞僺乕僟儞僗偺掅偄弌椡懁偱峴偭偨丅

偲偙傠偑僗僞儞僶僀夞楬偱岅攝慄傪敪尒丅栭柧偗傪懸偭偰攝慄傪廋惓偟偨丅憲怣忬懺偵偟偰Cg僶僀傾僗傪栺150mA偵僙僢僩偡傞丅僄僉僒僀僞乕偵Kenwood偺TH-F7(5W)傪巊偄嫲傞嫲傞憲怣偡傞偲偟偭偐傝偲憹暆偟偰偄傞柾條丅偦傟埲忋偺弌椡傪帩偮僄僉僒僀僞乕偑柍偄偺偱幚尡偑弌棃側偄偑偙偺愭偑妝偟傒偱偁傞丅

Apr 17. 2003

嶐栭偐傜楢懕8帪娫偺楢懕捠揹傪峴偆丅摦嶌偼惓忢偱偁偭偨丅

Apr 16. 2003

嶐栭偐傜楢懕7帪娫偺楢懕捠揹傪峴偆丅摦嶌偼惓忢偱偁偭偨丅

Apr 15. 2003

嶐栭偐傜楢懕9帪娫偺楢懕捠揹傪峴偆丅摦嶌偼惓忢偱偁偭偨丅

Apr 14. 2003

掅埑揹尮儃乕僪傪嶌傞丅儕儗乕揹尮偼12V偺3抂巕儗僊儏儗乕僞乕偱嵪傑偡丅傑偨Cg揹尮偼LM317HVT傪1屄巊梡偟偰57V揹尮傪慻傒崬傫偩丅偙偙傑偱偼弴挷偩偭偨丅壽戣偼Sg揹尮丅惍棳弌椡偑柍晧壸偱340V掱搙偟偐側偄丅20K兌偺晧壸傪偮側偓栺15mA掱搙棳偟偰傕300V埲壓偵偼側傜側偄偺偱丄偙傟偼LM317HVT偑1屄偱壗偲偐側傝偦偆偩偲敾抐丅幚憰偟偰僥僗僩偡傞偲丄擖椡懁偼300V埲忋偁傞偺偵丄20K兌晧壸傪偐偗傞偲LM371HVT偺弌椡偱260V晅嬤傑偱弌椡偑掅壓偟偰偟傑偆丅儕僼傽儗儞僗偺愝掕傪枹偩椙偔棟夝偟偰偄側偄偺偱丄儅僯儏傾儖傪尒偰傕偆堦搙挧愴偡傞丅栚榑尒偲偟偰偼LM317HVT撪偱30乣40V掱搙偺揹埑崀壓傪尒崬傒丄300V晅嬤偺弌椡傪摼偨偄丅丒丒丒偲丄怓乆偲巚偄偼偁偭偨偑寢嬊Sg揹尮偼僷儚乕Tr(2SC2749)偲僣僃僫乕僟僀僆乕僪(1ZM330)偵傛傞僔儕乕僘儗僊儏儗乕僞乕偵棊偪拝偄偨丅夞楬偼僾儘僥僋僔儑儞梡偵Tr(2SC2752)傪1屄捛壛偟偨丅惍棳弌椡揹埑偑掅傔側偺偱晧壸偡傞偲僣僃僫乕椞堟傪奜傟丄弌椡偼319V掱搙傑偱棊偪傞丅屻擔300V偺僣僃僫乕僟僀僆乕僪偵曄峏偡傞梊掕偱偄傞丅

偙偺儃乕僪偵偼丄Cg揹埑抐傕偟偔偼戝暆掅壓偲攔弌僼傽儞掆巭僙儞僒乕偵傛傝丄僗僞儞僶僀夞楬傪幷抐偡傞埨慡夞楬傕慻傒崬傫偩丅幨恀偱傗傗拑怓偵尒偊傞偺偑Cg揹尮傪嫙媼偟偨儕儗乕(24V)偱丄偦偺僐乕儖僪僄儞僪傪Tr(2SC2752)偱僪儔僀僽偡傞丅僼傽儞僙儞僒乕偼僼傽儞掆巭偱儊僀僋愙揰偺偨傔丄偙偺Tr偱僀儞僶乕偲偝偣偰偄傞丅

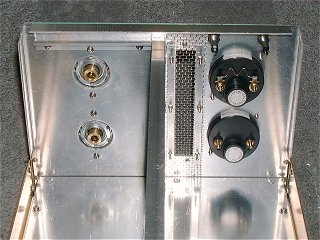

捠揹偟奺揹尮偺摦嶌妋擣傪偡傞丅揹尮僆儞屻僆儞僨傿儗僀摦嶌丄僼傽儞僙儞僗摦嶌丄堎壒丒堎廘摍偺妋擣傪偟側偑傜栺60暘掱搙捠揹偡傞丅偙偺娫奺晹偺揹埑傗儅儖僠儊乕僞乕偺揹埑昞帵偵戝偒側嫸偄偑柍偄偐傪妋擣偟偰偍偔丅丒丒丒揹尮搳擖偲嫟偵2屄偺僼傽儞偑怱抧椙偔夞傝偩偟丄僆儞僨傿儗僀偑摥偒崅埑偑擖傞丒丒丒傢偔傢偔偡傞偡傞偺偲晄埨偺堦弖偱偁傞丅塃偺幨恀偼儅儖僠儊乕僞乕偱Esg傪昞帵偝偣偰偄傞偲偙傠丅栺330V傪帵偟偰偄傞丅捠揹偟偨傑傑彴偵偮偔丒丒丒崱栭偼儔僕僆彮擭偺柌傪尒傞偐傕抦傟側偄丅

Apr 13. 2003

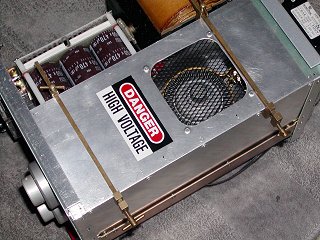

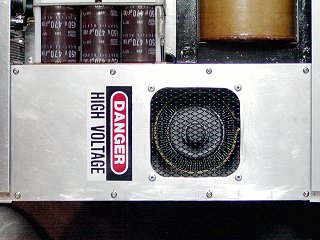

僔儍僔撪偺攝慄姰椆丅嶐栭偐傜偺嶌嬈偑杮擔1帪崰傑偱宲懕偟偨丅幨恀嵍偼攝慄偺姰椆偟偨僔儍僔撪晹丅崅埑僩儔儞僗晹偺業弌傪旔偗傞偨傔偵傾僋儕儖斅偱暍偄丄拲堄傪懀偡乽DANGER HIGH VOLTAGE乿僔乕儖傪揬偭偨丅掅埑儃乕僪偵僐僱僋僞偑1屄捛壛偝傟偰偄傞偑丄偙傟偼僼傽儞僙儞僒乕偲僗僞儞僶僀僗僀僢僠忣曬傪摫偔傕偺丅偙傟偱Cg僶僀傾僗揹尮偑抐丄2師僼傽儞偑掆巭偟偨帪偼憲怣偵堏傟側偄儘僕僢僋夞楬偑峔惉偝傟傞丅幨恀塃偼壏搙僗僀僢僠偺庢傝晅偗埵抲丅堦斣壏搙偑忋偑傝丄揹尮OFF屻傕壏搙偑宲懕偡傞応強傪慖傇丅悘暘偲暤埻婥偑弌偰偒偨丒丒丒偝偁挬偵側偭偨傜掅埑儃乕僪傪姰惉偝偣傞偧両丅側偍僔儍僔撪偺攝慄偲彂偄偨偑丄僞儞僋儃僢僋僗撪偼枹偩僾儗乕僩RFC懠堦晹晹昳偑枹幚憰丅

Apr 12. 2003

攝慄偺婎杮晹暘傎傏姰椆丅乽傎傏乿偲偟偨偺偼丄僒乕儌僗僀僢僠偲儊乕僞乕梡僔儍儞僩掞峈偑枹幚憰偲尵偆堄枴偱偁傞丅崱擔屵屻柤屆壆戝恵傾儊墶偵峴偔偺偱丄僔儍儞僩梡掞峈傪僎僢僩偟偰偔傞梊掕丅偟偐偟偟偭偐傝偲妋擣偟偰偄側偄偺偱枹偩朰傟暔偑偁傞偐傕偟傟側偄丅傕偟偙傟偱OK側傜屻偼掅埑揹尮儃乕僪偺嶌嬈偵愱擮偱偒傞丅

柤屆壆戝恵偺傾儊墶偵偼1W/1%媺偺掞峈偼抲偄偰側偐偭偨丅1/4W偺1%媺偼偁偭偨偑丄偪傚偭偲怱帩偨側偄偨傔丄2W/5%媺偺巁壔嬥懏旂枌掞峈傪悢屄攦偄崬傒丄栚揑抣偵嬤偄暔傪慖傇帠偵偟偨丅幨恀嵍偼DELICA偺僀儞僺乕僟儞僗僽儕僢僕D1S偱Isg梡偺僔儍儞僩掞峈傪應掕偟偰偄傞偲偙傠丅岾偄偵傕栚揑偵傎傏僪儞僺僔儍偺偑偁偭偨丅幨恀塃偼Isg(2.27兌/嵍)偲Icg(25兌/塃)梡僔儍儞僩掞峈傪儅儖僠儊乕僞乕僙儗僋僩偺儘乕僞儕乕SW偵庢傝晅偗偨偲偙傠丅庢傝晅偗傗攝慄屻幚憰偡傞曽偑嶌嬈偑傗傝堈偄偟巇忋偑傝傕鉟楉偵側傞丅

Apr 9. 2003

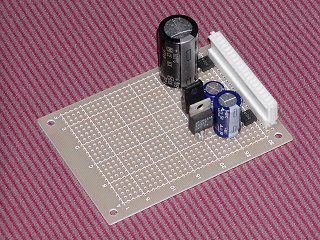

掅埑儃乕僪惢嶌奐巒丅庢傝姼偊偢擖弌椡僐僱僋僞偲奺僽儕僢僕惍棳婍(Sg丒Cg丒儕儗乕)偲暯妸僐儞僨儞僒丄偦傟偵Sg夞楬埲奜偺儗僊儏儗乕僞乕傪庢傝晅偗偨丅儗僊儏儗乕僞乕偼儕儗乕揹尮梡偑TA7812S丄Cg揹尮梡偑LM317HVT偱偁傞丅LM317HVT偼JA1HOU搉绮OM偺彠傔偱巊偭偰傒傞偙偲偵偟偨丅Sg梡偼偙偺LM317HVT傪僇僗働乕僪偵偡傞偐丄廬棃捠傝僷儚乕Tr偲僣僃僫乕僟僀僆乕僪偱慻傓偐巚埬拞丅偪側傒偵暯妸僐儞僨儞僒偼Sg揹尮梡偑33兪F/400V丄Cg揹尮梡偑100兪F/100V丄儕儗乕揹尮梡偑470兪F/25V丄僽儕僢僕惍棳婍偼600V/1A偱摑堦偟偰偄傞丅屆揟揑側夞楬傕椙偄偑偙偆偟偨敿摫懱僨僶僀僗傪巊偆帠傕朰傟偰偼偄偗側偄偲峫偊偰偄傞丅

Apr 7. 2003

僒乕儌僗僀僢僠傪梡堄偡傞丅幨恀偼Tokin偺Thermal Sensor OHD3-40M偱40亷偱ON(Make)偵側傞丅揹棳:0.3A(AC/DC)丄揹埑:110V(AC/DC)丄惛搙:亇5亷丅柤屆壆戞擇傾儊墶偺僞働僀柍慄偱\300偩偭偨丅僼傽僀僫儖儃僢僋僗偺僩儔儞僗懁偵庢傝晅偗傞梊掕丅

Apr 6. 2003

堷偒懕偒攝慄嶌嬈傪峴偆丅幨恀偼杮擔偺弌棃崅丅捠揹傪峴偄崅埑惍棳丒暯妸夞楬丄僼傽儞摦嶌丄僆儞僨傿儗僀摦嶌丄掅埑晹偺AC揹埑摍傪妋擣偟偨丅崱擔拞偵掅埑婎斅埲奜偺攝慄傪廔傢傝偨偄偑丒丒丒壥偨偟偰偳偆側傞偐丅僞僀儅乕儕儗乕偺墶偵10W偺僙儊儞僩掞峈偑攝慄偝傟偰偄傞偑丄偙傟偼僇僢僩僆僼僶僀傾僗梡偱50K兌丅幚偼傕偆彮偟彮側栚偺椺偊偽30K兌慜屻偺暔傪梸偟偐偭偨偑偙傟偟偐庤尦偵柍偐偭偨丅

塃偼AC儔僀儞偵憓擖偟偨LPF丅偳偺掱搙偺岠偒栚偑偁傞偐偼應掕偟偰偄側偄偑丄奜晹偺傾儖儈僟僀僉儍僗僩敔偵僸儏乕僘儂儖僟偛偲慻傒崬傓帠傪峫偊偰偄偨偑朰傟偰偄偨丅偙偺傑傑峴偔偲偡傞丅儊僈僱僐傾偼#43嵽偱丄僙儔儈僢僋僐儞僨儞僒偼0.001兪F偱偁傞丅

儅儖僠儊乕僞乕偺僙儗僋僩SW偺攝慄傪峴偭偨丅SW傪僷僱儖偵庢傝晅偗偨忬懺偩偲嶌嬈偑傗傝擄偄偺偱丄偙偺傛偆偵奜偟偰攝慄傪峴偆偲傗傝堈偄丅扐偟Isg偲Icg梡偺僔儍儞僩掞峈偑惓婯偺儌僲偑庤尦偵柍偄偨傔丄偙偺晹暘偼屻夞偟偵側偭偨丅偙偺SW偺抂巕偼彫偝偄偨傔丄攝慄梡慄嵽傕懢偝傪曄偊偨曽偑尗柧丅幨恀偱偼2庬椶偺懢偝偺慄嵽傪巊偭偰偄傞偑丄嵶偄曽偱廫暘偱偁傞丅

Apr 5. 2003

僞僀儅乕儕儗乕(H3Y-2/5M)偲RF弌椡梡僼傿乕僪僗儖乕僐儞僨儞僒傪庢傝晅偗傞丅幨恀嵍偼庢傝晅偗偺廔傢偭偨僞僀儅乕儕儗乕偱丄AC100V偵偰僆儞僨傿儗僀5暘傑偱愝掕壜擻丅崅埑僩儔儞僗偺2師懁傪奐暵偡傞偺偱丄僈儔僗僄億僉僔婎斅偱堦搙庴偗乽崅揹埑偺晧扴乿傪寉尭偟偰偄傞乮婥媥傔偐両)丅崱傑偱偼捈愙傾儖儈斅偵庢傝晅偗偰栤戣偼敪惗偟偰偄側偐偭偨偑戝帠傪偲偭偨丅晛捠偼1師懁偱傗傞偺偑堦斒揑偩偑巊梡偟偰偄傞僩儔儞僗偑崅埑姫慄扨撈偱偼側偄偺偱嬯擏偺嶔丅偟偐偟2師懁側偺偱揹棳梕検偼彮側偔偰嵪傓丅

幨恀塃偼RF弌椡儗儀儖梡偺僼傿乕僪僗儖乕僐儞僨儞僒傪庢傝晅偗偨條巕丅夞楬偼偄偨偭偰娙扨偱専攇梡僟僀僆乕僪傪GND娫偵庢傝晅偗傞偩偗丅昞帵儗儀儖偺挷惍偼僟僀僆乕僪偲僔儍僔娫妘偺挷惍偱峴偆丅塃偵偁傞愒怓偺崅埑梡偵斾傋傞偲壗偲傕彫偝偄丅

斅嬥娭學偑堦晹傪巆偟姰椆偺偨傔丄偄傛偄傛攝慄嶌嬈偵妡偐傞丅崅埑廃傝偲揹尮僩儔儞僗廃傝傪攝慄偟偰傒偨丅廫暘側慄嵽偑柍偄偨傔丄晹昳敔偺傾儕儌僲傪嬦枴偟側偑傜巊偭偨丅崅埑娭學偼屆壨揹岺偺懴擬揹慄價乕儊僢僋僗偱峴偄丄億儕僄僠儗儞偺僗僷僀儔儖傪妡偗偨丅偦偺懠偼嫤榓揹慄偺UL懴擬揹慄偱峴偭偨丅僴儞僟僑僥偺擬偱梟偗偰偟傑偆揹慄偼巊傢側偄傛偆偵偡傞丅攝慄嶌嬈偵擖傞偲丄曐庣惈傪峫椂偟偨峔憿偱偁傞偐偳偆偐偑堦敪偱暘偐偭偰偟傑偆丅僴儞僟僑僥偑擖傜側偄偲偐丄僱僕傪夞偡偡傋偑側偄偲偐摍偺栤戣偵憳嬾偟丄堦婥偵傗傞婥傪柍偔偟偰偟傑偆応崌偑偁傞偑擛壗偩傠偆偐丠丅

2屄暲傫偩彫宆僩儔儞僗偼100V:240V偱Sg揹尮梡丅幚偼丄偙傟傪暲楍偵偟峏偵崅埑僩儔儞僗偺24V/0.5A偲捈楍偵愙懕偟偰264V傪摼傞丅傕偆堦偮偺彫宆僩儔儞僗偼丄摨宆傪媡愙懕(200V:115V)偵偟偰57.5V傪摼丄Cg揹尮梡偲偟偰巊偆丅儕儗乕揹尮偼GU-74B僸乕僞乕梡偺12.6V/5A傪寭梡偡傞丅壗偲傕怱帩偨側偄偲屼巚偄偺岦偒傕偁傞偩傠偆偑丄GU-74B偱堦搙偍帋偟捀偒偨偄丅

Mar 30. 2003

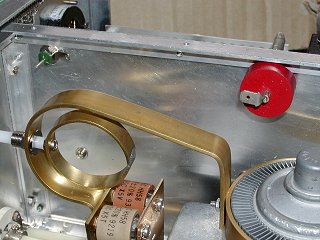

僾儗乕僩僐僀儖(儔僀儞)偲僾儗乕僩儕儞僌傪寢崌偡傞丅婛偵嫟怳廃攇悢傪妋擣嵪傒偺僾儗乕僩僐僀儖傪僾儗乕僩儕儞僌偵僱僕巭傔偟偨丅儕儞僌偺撪懁偐傜3mm嶮價僗偱娧捠偟僾儗乕僩僐僀儖懁偱僗僾儕儞僌儚僢僔儍傪捠偟僫僢僩掲傔偟偨丅偙偺價僗丒僫僢僩偼壏搙曄壔偵傛傞朿挘怢弅偱娚傑側偄傛偆偵嫮偔掲傔傜傟傞嵽幙偑岲傑偟偄丅偙偙偱偼僗僥儞儗僗峾偺暔傪巊偭偨丅僾儗乕僩儕儞僌偼娵傔崬傫偩塭嬁偱懁柺偑暯傜偱側偔忋壓偑惙傝忋偑偭偰偄傞丅偙傟傪儎僗儕偱嶍傝棊偲偟暯傜偵偟僾儗乕僩僐僀儖偲偺摉偨傝傪椙偔偡傞丅偐側傝偟偭偐傝偟偰偄傞偺偱丄傂傚偭偲偟偨傜儘僂晅偼昁梫側偄偐傕抦傟側偄丅偪側傒偵僾儗乕僩僐僀儖偺挿偝偼栺19.5cm偩偭偨丅尰嵼僟僀傾儖偺拞怱偑145MHz傛傝傗傗掅偄偲偙傠偵偁傞偑丄旝挷惍偼僔儑乕僩儕儞僌偺捈宎偺曄峏偱峴偆帠偵偡傞丅懄偪尰嵼傛傝捈宎偑峀偘傟偽僀儞僟僋僞儞僗偑尭傝嫟怳揰傪忋偘傞帠偑弌棃傞丅側偍僐僀儖偺庢傝晅偗偼丄愭抂傪4mm價僗(6妏儗儞僠)偱掲傔晅偗偰峴偆丅庢傝奜偟偼偙偺傛偆偵帺桼帺嵼側偺偱曐庣惈偑崅偄丅

PS:偙偺堦晽曄傢偭偨僞儞僋婡峔偵Eu曽柺偐傜悢審栤偄崌傢偣偑偁偭偨丅擔杮岅偼撉傔側偄偑JPG傗GIF偼尒傞帠偑弌棃傞傜偟偄丅

嵍偼僼傽僀僫儖儃僢僋僗懁斅傪壖傝晅偗偟偨條巕丅嶐擔偺愙拝嵻偑屌傑傞偺傪懸偭偰懁斅傪壖棷傔偟偰傒偨丅嶮價僗偑惍慠偲暲傫偱偄傞偺傪尒傞偲婥帩偪偑椙偔側傞丅嶮價僗偼扨偵撍婲傪夞旔偡傞偽偐傝偱側偔愙怗柺愊傪峀偔庢傟丄傑偨僷僱儖柺傪彎傔側偄摿挜偑偁傝丄崅廃攇岺嶌偵岦偄偰偄傑偡丒丒丒偲偼僆乕僫乕偺帩榑偱偡丅

塃偼媣乆偵尒傞攚柺僷僱儖丅戝暘晹昳偑晅偄偨偑枹偩AC僐乕僪偼偮側偑偭偰偄側偄丅摨幉儕儗乕偲杮懱傪寢傇N-N働乕僽儖傕惢嶌偟側偗傟偽偄偗側偄丅

杮擔偺慜曽岦偐傜偺僗僫僢僾丒丒丒偙偺妏搙偐傜偺僔儑僢僩偑岲偒偱偁傞丅揹尮僩儔儞僗偺庤慜偵偁傞崅埑偺惍棳暯妸僽儘僢僋偑攚偑掅偄偨傔嵍懁偵庒姳偺僗儁乕僗偑偁傞丅12V偺儕儗乕揹尮傪偙偙偵偍偄偰傕椙偄偺偩偑丄慜弎偺僽儘僢僋偺曐庣惈偑埆偔側傞偺偱偙偺傑傑偵偡傞梊掕丅僼傽儞惂屼偺偨傔偺壏搙僗僀僢僠傪壗張偐偵偮偗側偗傟偽偄偗側偄丅嫲傜偔僼傽僀僫儖儃僢僋僗偺揹尮僩儔儞僗懁偐丒丒丒埥偄偼攔弌僼傽儞偺僼儗乕儉偐丒丒丒怓乆偲憐偄偑弰傞丅偲偙傠偱傕偆3寧傕廔傢傝側偺偵壗帪偵側偭偨傜揹尮偑擖傞偺偩傠偆偐丅

Mar 29. 2003

僼傽僀僫儖儃僢僋僗懁斅撪懁偵僫僢僩傪棷傔傞丅杮棃側傜僞僢僾傪棫偰偨僽儔僗斅摍傪嶮價僗摍偱屌掕偡傟偽嵪傓偺偩偑丄偦傫側偵椡偑壛傢傜側偄偺偱偙傫側傗傝曽傪偟偰傒偨丅捠忢偺3mm價僗梡偺僫僢僩傪丄G17偐僜僯乕儃儞僪偱屌掕偟偰偟傑偆傗傝曽偩丅儃儞僪偺怘偄晅偒傪椙偔偡傞偨傔偵僒儞僪儁乕僷乕偱懁斅偺昞柺傪杹偔丅杹偔偲尵偆傛傝偼昞柺傪峳偔偡傞丅懁斅偲僫僢僩偵敄偔儃儞僪傪揾傝昞柺偑姡偄偨傜挘傝崌傢偣傞丅偝傜偵僫僢僩廃曈偵儃儞僪傪棳偟偰偍偔丅姡偔偲掱傛偄擲搙傪帩偭偨忬懺偵側傞偨傔丄價僗傪摉偰偨帪傕僔儑僢僋傪媧廂偟偰偔傟傞丅傾儔儖僟僀僩丄傑偟偰傗傾儘儞傾儖僼傽偱偼偙偺條偵偼峴偐側偄丅奜偐傜僼儘儞僩僷僱儖傗儕傾僷僱儖偺帹傪嫴傒崬傒丄嶮價僗偱掲傔忋偘傞帠偵側傞丅

Mar 28. 2003

弌椡僞儞僋夞楬偺嫟怳廃攇悢傪妋擣偡傞丅僼傽僀僫儖儃僢僋僗偵忋奧傪庢傝晅偗(塣梡忬懺偲摨偠娐嫬偱)嫟怳廃攇悢傪妋擣偟偨丅僾儗乕僩偵偼2.5K兌偺僟儈乕掞峈傪懳GND娫偵庢傝晅偗偰偄傞丅幨恀偼144.5MHz晅嬤偱SWR=1偵側偭偰偄傞偑丄141乣147MHz偺斖埻偱僠儏乕僯儞僌偑壜擻偱偁偭偨丅144MHz僶儞僪偼壜曄斖埻撪偵廂傑偭偰偄傞偑丄145MHz傪拞怱偵傕偭偰棃偨偄偺偱僾儗乕僩僐僀儖傪庒姳抁偔偡傞梊掕丅偙偺嶌嬈偑廔傢傟偽僾儗乕僩僐僀儖偲儕儞僌傪儘僂晅偡傞帠偑弌棃傞丅

Mar 27. 2003

僼傽僀僫儖儃僢僋僗忋奧偺庢傝晅偗僱僕張棟傪峴偆丅忋奧偵宺彂偒傪擖傟僱僕埵抲偵億儞僠傪懪偮丅幨恀偺傛偆偵僴僞僈僱偱忋奧傪屌掕偟2.5mm偺僪儕儖偱娧捠偡傞丅忋奧懁偼峏偵3.2mm偵峀偘傞丅儃僢僋僗懁偼3mm偺僞僢僾偱僱僕傪愗傞丅忋奧偲儃僢僋僗偺崌傢偣惛搙傪妋曐偡傞偵偼埲忋偺傗傝曽偑娙扨偱偁傞丅偙偆偟偨嶌嬈偼斅嬥壛岺帪偵廤拞偟偰峴偆傋偒偩偑丄晹嵽挷払偺娭學偱崱偵側偭偰偟傑偭偨丅

幨恀嵍偼3mm偺僞僢僾偲僞僢僾僴儞僪儖偱僼傽僀僫儖儃僢僋僗偵僱僕傪愗偭偰(僞僢僾傪棫偰偰)偄傞偲偙傠丅僞僢僾偺愭抂偵CRC:5-56側偳偺僆僀儖傪揾傞偲僱僕愗傝偺嶌嬈偑傗傝堈偄丅幨恀塃偼忋奧傪3mm價僗偱掲傔晅偗偨條巕丅偪傚偭偲婥偑憗偄偑乽DANGER HIGH VOLTAGE乿僔乕儖傪揬偭偰傒偨丒丒丒拞乆寛傑偭偰偄傞丅

Mar 25. 2003

僼傽僀僫儖儃僢僋僗偺忋奧傪愗傝弌偟丄偦偙偵媧婥寠傪嬻偗偨丅娵寠偺戝偒側僒僀僘偼嶌嬈偑柺搢側偺偱丄幨恀嵍偺條偵妏娵巐妏宍偲偟偨丅廃曈偺R偼30mm兂偺僔儍僔僷儞僠偱嶌傝丄僷儞僠屻娫傪嬥僲僐偱愗傝棊偲偟偨丅幨恀塃偼僟僀傾僾儗僗偺僷儞僠僱僢僩傪僽儔僀儞僪儕儀僢僞乕偱庢傝晅偗偨偲偙傠丅僱僢僩墇偟偵尒偊傞GU-74B偑旤偟偄丅忋奧偼3mm價僗偱廃曈傪掲傔晅偗傞梊掕偩偑丄寠偲僞僢僾張棟偼枹偩峴偭偰偄側偄丅僩儔儞僗傗惍棳丒暯妸僽儘僢僋偺擬偼偙偺寠傪宱桼偟偰攚柺偺2師僼傽儞偱媧偄弌偝傟傞丅媴傕椻傗偟側偑傜揹尮晹傕椻傗偡嬯擏偺嶔偱偁傞丅枅斢1帪娫掱搙偺嶌嬈偱惢嶌偑恑峴偟偰偄傞丅

Mar 24. 2003

僼傽僀僫儖儃僢僋僗偺僒僀僪僷僱儖傪惢嶌偡傞丅1mm傾儖儈斅傪儀乕僗偵丄忋奧懁偵2mmx2mm偺峝幙L傾儞僌儖傪揧偊偨丅偙偙偵偼忋奧庢傝晅偗梡偺3mm偺僞僢僾傪棫偰傞丅庢傝晅偗偼僇僶乕偺幾杺偵側傜側偄傛偆偵嶮價僗(3mm)偱峴偆丅僞僢僾傪棫偰傜傟傞偺偼慜弎偺L傾儞僌儖偺晹暘偺傒(幨恀偼偦偺僞僢僾偲嶮價僗偺傒偱庢傝晅偗偰偁傞)側偺偱丄懠偼棤懁偵3mm僫僢僩傪僜僯乕儃儞僪摍偱庢傝晅偗傞丅偙偙偼偦傫側偵椡偑壛傢傜側偄偺偱丄僫僢僩偑棊偪側偄掱搙偵愙拝偟偰偍傟偽椙偄帠偵偡傞丅偙傟傜偼儊儞僥僫儞僗傪梕堈偵偡傞偨傔偺岺晇偱偁傞丅偙傟偱忋奧偑庢傝晅偗偽恀偺嫟怳廃攇悢偑妋擣偱偒丄僾儗乕僩儕儞僌偲僾儗乕僩僐僀儖(儔僀儞)偺儘僂晅偑幚巤偱偒傞丅

Mar 23. 2003

僔儕僐儞僑儉SiSp340傪栺25mm暆偵僇僢僩偟僠儉僯傿傪惢嶌丅墌摏忬偵姫偒偮側偓栚偼僗僥儞儗僗惢儂僢僠僉僗偱棷傔偨丅幨恀嵍偼忋晹偐傜嵎崬傒僽儔僗(恀鐹)惢僾儗乕僩儕儞僌偱墴偝偊崬傫偩條巕丅幨恀塃偼80W僴儞僟僑僥偵僔儕僐儞僑儉傪姫偒崬傫偱丄懴擬惈傪妋擣偟偰偄傞偲偙傠丅僐僥愭偵偼僴儞僟偑偳傠偳傠偵梟偗偰偄傞丅偙偺忬懺偐傜僋儕僢僾傪奜偟丄嫮堷偵斀傝曉傝傪偡傞偲撪懁偵廲偵僸價偑擖傞丅扐偟丄徟偘傗堎廘丒曄幙偼柍偔椻傑偣偽尦偵栠傞丅偟偨偑偭偰丄捠忢偺僄傾傪憲傞塣梡偱偼栤戣柍偄偲巚傢傟傞丅

Mar 22. 2003

僔儍僔娧捠僽僢僔儞僌偺僋儘乕僘傾僢僾丅嵍偼崅埑夞楬梡偵愝偗偨庽帀僽僢僔儞僌丅塃偼儊乕僞乕夞楬傪拞怱偲偟偨掅埑夞楬梡偺帺嵼僽僢僔儞僌丅僔儍僔岤偑2mm偁傞偨傔帺嵼僽僢僔儞僌傕岤傒傪崌傢偣偨丅攝慄嶌嬈拞偵働乕僽儖傪彎傔偨傝偡傞偺偼栜榑偩偑丄嬥懏寠偵捈偵捠偡偺偼尒偨栚偵傕椙偔側偄偺偱怲傒偨偄丅

Mar 21. 2003

僼傽儞偺慖戰偱摦梙偡傞丅1師僼傽儞傪DC僼傽儞偵偟傛偆偲寛傔偨傑偱偼椙偐偭偨偑丄DC揹尮偺帠傕峫偊傞昁梫偑偁偭偨丅僆僼僨傿儗僀摦嶌偝偣側偗傟偽偄偗側偄偺偱儕儗乕揹尮偲偼嫟梡偱偒側偟丄AC僼傽儞側傜揹尮傕梫傜側偄側偀丒丒丒側傫偰峫偊偰偄傞偆偪偵嵞傃AC僼傽儞偑暅妶偡傞帠偵側偭偨丅幚偼崱擔丄2師僼傽儞傑偱DC壔偡傞偲怱偵寛傔岎姺嶌嬈傑偱偟偰偄偨丅怓乆峫偊傞偲妋偐偵柍晧壸忬懺偱偺晽検偼偁偭偨偑丄僼傽儞偼寉偔姷惈椡傕柍偄丄傑偨夞揮僙儞僒乕傕柍偄丒丒丒偲抜乆庛婥偵側偭偰偄偨丅幨恀偼暅妶偟偨Ikura(Tobishi)偺AC僼傽儞N3091丅偙偺僼傽儞偼僼傽儞僙儞僒乕TMA5傪庢傝晅偗偨傕偺偱丄僼傽儞偺夞揮偑掆巭偡傞偲愙揰弌椡傪弌偡帠偑弌棃傞丅偙偺愙揰偱憲怣惂屼夞楬傪僎乕僩偡傟偽丄僼傽儞掆巭帪偵偼憲怣偵堏傟側偄埨慡夞楬偑弌棃傞丅扐偟杮摉偼媡榑棟(僼傽儞夞揮帪偵愙揰弌椡)偺曽偑巊偄傗偡偄偺偩偑丒丒丒丅

Mar 18. 2003

僼傽儞偺晽検(晽埑)僥僗僩傪峴偆丅PAPST偺3412偲尵偆DC12V僼傽儞偑僕儍儞僋偱揮偑傝崬傫偱偒偨丅DC12V傪報壛偡傞偲惃偄傛偔夞傝弌偟傂傚偭偲偟偨傜偲巚偄AC100僼傽儞偺Ikura(Tobishi)N3901偲斾妑幚尡傪偡傞帠偵側偭偨丅幨恀偼偦偺條巕偱丄墱懁偑AC100V僼傽儞偺N3901偱庤慜偑DC12V僼傽儞偺3412丅側壗偲DC12V僼傽儞偺曽偑椡偑偁傞偱偼側偄偐丅巻偑摨偠條偵斀傝曉傞偵偼丄N9301傪栺敿暘偺埵抲傑偱堏摦偡傞昁梫偑偁偭偨丅偪側傒偵N3901偼10W偱1.3棫曽m/暘丄4312偼嬐偐2.4W(12V)偱巊梡斖埻偼7乣15V偲側偭偰偄傞丅偙偺寢壥1師僼傽儞偼4312傪巊偆帠偵偡傞丅扐偟僼傽儞偑僾儔僗僠僢僋側偺偱丄媧弌偟梡偺2師僼傽儞偼嬥懏僼傽儞偺N3901傪巊偆帠偵偡傞丅

Mar 16. 2003

偦偺懠晹昳偺埵抲傪寛掕偟寠偁偗摍傪幚巤偡傞丅偦偺懠晹昳偲偼幨恀偺條偵崅埑丒掅埑揹尮梡僩儔儞僗丄婎斅丄僞僀儅乕儕儗乕丄僔儍僔娧捠梡僽僢僔儞僌丄崅埑僼傿乕僪僗儖乕僐儞僨儞僒丄崅埑惍棳暯妸僽儘僢僋摍丅崅埑僩儔儞僗偼媣偟怳傝偵忔偣偰傒偨偑偲偵偐偔廳偨偄丅忔偣傞偲嶌嬈岠棪偑棊偪傞丅偱傕弌偟擖傟偑戝曄側偨傔堄傪寛偟偰僫僢僩掲傔偟偨丅僽僢僔儞僌偼儊乕僞乕廃傝偵偼僼儗僉僔僽儖宆丄崅埑愱梡偵庽帀惢僱僕掲傔宆傪巊梡偟偨丅婎斅偵偼DC12V(儕儗乕)丄DC300V(Sg)丄DC-60V(Cg)揹尮偺惍棳丒埨掕壔暘偑忔傞丅僔儍僔撪偺價僗偼嬌椡嶮價僗偵偟偰丄攝慄偺幾杺偵側傜側偄傛偆偵偡傞丅僞僀儅乕儕儗乕偼崅埑偑妡偐傞曽幃側偺偱丄堦搙僈儔僄億婎斅偱庴偗偰偐傜僔儍僔偵庢傝晅偗傞丅丒丒丒怓乆偲僀儊乕僕偑傢偒憐偄偑弰傝柺敀偄丅夞楬恾傕枹偩摢偺拞偱偁傞丅

Mar 15. 2003

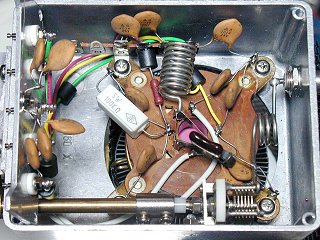

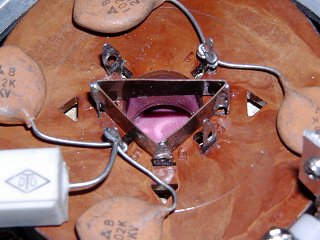

僜働僢僩SK-1A偺廃曈偲娧捠抂巕廃傝偺攝慄傪峴偆丅幨恀嵍偼偦偺條巕丅擖椡僞儞僋夞楬傕庢傝晅偗丄栚揑廃攇悢偱SWR=1偵側傞傛偆偵挷惍傪嵪傑偣偨丅偙偺嵺擖椡偺T宆夞楬偺僇僜乕僪懁偵庢傝晅偗偨僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒(僔儖僶乕僪儅僀僇560PF)偺儕乕僪僀儞僟僋僞儞僗傪棙梡偟丄T宆僞儞僋夞楬偺僇僜乕僪懁L傪徣棯偟偨丅僐儞僨儞僒偺儕乕僪傪FB偵2T姫偒旝挷傪峴偭偰偄傞丅幨恀塃偼偦偺僋儘乕僘傾僢僾丅擖椡懁偺L偼1.6mm僗僘儊僢僉慄傪撪宎10mm嬻恈偱3T姫偄偰偄傞丅Cg夞楬偺RFC偼FB-801偵2T姫偄偨丅偦偺懠僸乕僞乕丄Sg丄僇僜乕僪奺夞楬偐傜娧捠抂巕偺娫偵傕FB-801傪憓擖偟偨丅僇僜乕僪RFC偼1.6mm僗僘儊僢僉慄傪撪宎10mm嬻恈偱10T姫偄偨丅側偍GU-74B偼朤擬宆側偺偱丄崱夞偼僸乕僞乕僠儑乕僋偼徣棯偟偰偄傞丅僄傾偑捠傞晹暘偼側傞傋偔嵡偑側偄條偵晹昳攝抲傪峴偆丅僷僗僐儞偺儕乕僪偑嵶偔挿偄偨傔壗偲傕怱傕偨側偄偑丄婡峔僒僀僘偲庤帩偪晹昳偺娭學偱偙偙偼媰偔帠偵偟偨丅側偍0.001兪偺僙儔儈僢僋僐儞傪偙偺掱搙偺儕乕僪偵偡傞偲丄幚應偱40乣50MHz晅嬤偵嫟怳廃攇悢偑偔傞丅

幨恀偼丄攝慄偺嵪傫偩僼傽僀僫儖儀乕僗傪僔儍僔偵壖晅偗偟偨條巕丅壓偐傜傕僜働僢僩廃傝偺嵶岺偼壜擻側偺偱僔儍僔掙偐傜價僗巭傔偟偰傒偨丅傑偨擖椡BNC働乕僽儖傪愙懕偟丄弌椡庢傝弌偟傕摨幉働乕僽儖偺僌儔儞僪揰偵4mm偺僞僢僾傪棫偰壖攝慄(僴儞僟偼棳偟偰偄側偄)偟偰偁傞丅僾儗乕僩僐僀儖(儔僀儞)偲儕儞僌娫偼嵟廔揑偵嬧儘僂晅偗偡傞丅戝暘姶偠偑弌偰偒偨丅

Mar 9. 2003

帋尡揑偵僔儕僐儞僑儉(SiSP340)傪墌摏偵姫偔丅慺嵽傪撍偒崌傢偣3売強傪儂僢僠僉僗偱棷傔偨丅10mm僒僀僘偺儂僢僠僉僗偱偼擏傪捦傒偒傟側偄偺偱丄杮棃側傜傕偆堦僒僀僘忋偺儂僢僠僉僗偑昁梫偱偁傞丅偝傜偵慺嵽偼僗僥儞儗僗惢偑岲傑偟偄丅偙偺棷傔曽偑儀僗僩偲偼尵偊側偄偑丄僑儉偺怢弅偑偁傞偺偱撍偒崌傢偣柺偼巚偭偨埲忋偵偟偭偐傝偟偰偄傞丅幨恀偺條偵墶偵怮偐偣偰傕宆曵傟偟側偄丅僾儗乕僩捈宎偵庒姳偺僋儕傾儔儞僗傪帩偨偣偨戝偒偝偵偡傞偺偑僐僣丅惢嶌拞偺傾儞僾梡僠儉僯傿偼丄GU-74B傪栺1cm捑傔偰庢傝晅偗偰偄傞偺偱墌摏偺崅偝偼25mm掱搙偱椙偄丅

Mar 2. 2003

Ip偲Isg媦傃Icg儊乕僞乕宯摑偲丄Esg偲Hv揹尮偺愙抧億僀儞僩偺峫偊傪惍棟偟偨丅僗僞儞僶僀梡偺僶僀傾僗偼僇乕僜乕僪夞楬偵掞峈傪憓擖偟偰峴偆丅憲怣帪偼偙傟傪抁棈偟愙抧偡傞丅Ip偲Isg傪暘棳偡傞偡傞昁梫偑偁傝丄偐偮僗僞儞僶僀掞峈偼曅懁愙抧偲尵偆廻柦偑偁傞偨傔丄偙偺傛偆側夞楬偵側偭偨丅Sg揹尮偼Ip偵塭嬁偟側偄億僀儞僩偵愙懕偟偰偁傞丅屄恖揑偵偼Hv揹尮偺儅僀僫僗懁偼捈偵愙抧偟偨偄偲偙傠偩偑丒丒丒偦偺棟桼偼丄壗傜偐偺忈奞偱儊乕僞乕夞楬偑抐偵側傞偲丄Hv揹尮偺儅僀僫僗懁偑僔儍僔偵懳偟偰晧偺崅揹埑傪帵偡偐傜偱偁傞丅晄椂偺婋尟傪旔偗傞偨傔偵丄儅僀僫僗懁偼偳偺傛偆側忬嫷偱傕僔儍僔揹埵偲摨偠偵偟偰偍偒偨偄丄堦偮偺峫偊曽偱偁傞丅偟偨偑偭偰偙偺曽幃偱偼Ip儊乕僞乕偲暲楍偵埨慡夞楬傪愝偗傞昁梫偑偁傞丅側偍Ip偼愱梡儊乕僞乕丄Isg丒Icg偼儅儖僠儊乕僞乕傪巊偆丅

擖椡夞楬偱巊梡偡傞T宆僞儞僋夞楬偺僥僗僩傪峴偆丅宱尡揑偵僐僀儖(1.6mm僗僘儊僢僉慄10mm兂3T)傪姫偒彫宆偺VC傪庢傝晅偗僨乕僞傪偲偭偨丅幨恀偺條偵栚揑廃攇悢偱SWR=1偱偁傞丅晧壸掞峈偼56兌丄68兌丄56+68兌偱峴偄丄晧壸懁L偺挷惍偲VC偺挷惍偱栤戣側偔SWR傪棊偣傞帠傪妋擣偟偨丅栚揑廃攇悢偲彂偄偨偑丄晧壸Q偑掅偄偺偱130乣150MHz偵搉傞峀偄斖埻偱掅SWR偑幚尰偟偰偄傞丅傑偨丄媴偺擖椡梕検憡摉偺50PF傪晧壸偟偨帪偺孹岦傪妋擣偟偨丅偙偺応崌晧壸懁L傪1.5T晅嬤傑偱尭傜偡昁梫偑偁偭偨丅偙傟傪幚憰偟偨傜傑偨條巕偼曄傢傞偩傠偆偑丄偲傝偁偊偢嫟怳忬懺偺攃埇偵偼側傞丅

攚柺僷僱儖偲僼傽僀僫儖儀乕僗娫偺愙懕働乕僽儖傪惢嶌丅忋偼擖椡梡偺BNC(L)-BNC(L)丄壓偼弌椡梡偺N(L)亅愭僶儔偩偑愭抂偺僔乕儖僪偼僗儕乕僽張棟偟儔僌傪庢傝晅偗偰偁傞丅働乕僽儖偼壗傟傕RG-55U(2廳僔乕儖僪)丅恈慄偲奜旂偼偼懴擬慺嵽偐偲巚偭偨偑晛捠偺億儕僄僠儗儞偩偭偨丅枛抂偑棳傟弌偟偨偨傔墿怓偺怢弅僠儏乕僽傪旐偣偰偁傞丅偙偺曈偺嶌嬈偼堦婥偵傗傞偲嶨偵側偭偰偟傑偆偺偱丄帪娫偑偁傞偲偒偵傗偭偰偍偔偲屻偑妝偱偁傞丅

Mar 1. 2003

婥暘揮姺偵SK-1A廃曈偵晹昳傪庢傝晅偗偰傒偨丅僼傽儞偐傜偺憲晽偺朩偘偵側傜側偄傛偆偵峫椂偡傞丅僇僜乕僪抂巕3売強(2.4.6斣)傪儕儞惵摵斅偱寢傃丄Cg(1斣)偲Sg(5斣)偵0.001兪偺僙儔儈僢僋僐儞傪2屄偢偮庢傝晅偗偨丅Sg偺偼SK-1A偵棫攈側僷僗僐儞偑撪憼偝傟偰偄傞偺偱杦偳偼婥媥傔丅傑偨Sg偵偼100K兌偺僽儕乕僟乕掞峈傕庢傝晅偗偨丅偙偺掞峈抣偵媈栤傪帩偮岦偒傕偁傞傛偆偩偑丄GU-74B偼IS倗偺朶傟偑杦偳柍偄偺偱丄4CX1000A摍偲摨偠偵峫偊側偄曽偑椙偄丅Cg偼AB1僋儔僗偲尵偭偰傕RF杮慄偑棳傟傞応崌偑偁傞偺偱丄杮棃側傜揹棳梕検偺偁傞儅僀僇摍偑儀僗僩偐傕抦傟側偄丅攝慄偼姫偒偮偗傞偩偗偱僴儞僟偼枹偩棳偝側偄丅僴儞僟偼乽晅偗傞乿偺偱偼側偔乽棳偡乿傕偺側傝両丅拞宲抂巕梡偵1L5P(夰偐偟偄嬁偒!)偺儔僌抂巕傪庢傝晅偗偨丅僇僜乕僪偲僸乕僞乕偺曅懁傪愙懕偟偨偄偑丄僩儔儞僗偺姫偒慄傪DC12V梡偲寭梡傪峫偊偰偄傞偨傔弌棃側偄丒丒丒僸乕僞乕丒僇僜乕僪娫偺揹埑嵟戝抣傪墇偊側偗傟偽椙偄偐偀丒丒丒怓乆偲憐偄傪弰傜偟側偑傜堦偮堦偮晹昳傪庢傝晅偗傞丒丒丒幚偵妝偟偄帪娫偱偁傞丅

Feb 23. 2003

嶐擔峸擖偟偨晹昳傪巊偭偰傒偨丅幨恀嵍偼丄僔儕僐儞僑儉SiSP340傪僠儉僯傿忬偵娵傔偰傒偨丅暆偑40mm偁偭偰岤傒傕3mm偁傞偨傔丄1mm岤偺僥僼儘儞僔乕僩傪姫偔傛傝偼偟偭偐傝偟偨姶偠偵側傞丅幚嵺偵偼暆40mm傕偄傜側偄偺偱30mm掱搙偱僇僢僩偡傞帠偵側傞丅僋儕僢僾偱壖巭傔偟偰偁傞偑丄幚嵺偵偼僗僥儞儗僗儂僢僠僉僗偱峴偆梊掕丅80W偺僴儞僟僑僥偵姫偒偮偗偰悢暘娫條巕傪尒偨偑丄慡偔栤戣偼柍偐偭偨丅

幨恀塃偼丄堦屄晄懌偟偰偄偨娧捠抂巕傪丄儀乕僗掙偵摉偰傞傾儖儈僷僱儖(壛岺嵪傒2mm岤)偵庢傝晅偗偨丅偙傟偱Heaterx2丄Chathode丄Sg丄Cg暘偑姰椆偟偨丅儕僞乕儞(僌儔儞僪)偼儀乕僗傪僔儍僔掙偐傜掲傔傞僀儞僠僱僕偱丄傾乕僗儔僌傪嫟掲傔偟偦偙偑慡揹尮偺僐儌儞偲側傞梊掕丅

娧捠抂巕僷僱儖傪僼傽僀僫儖儀乕僗偵偁偰偑偭偰傒偨丅偙偺幨恀偱丄僼傽僀僫儖儀乕僗偲僔儍僔偺庢傝晅偗娭學傗媼揹偺條巕偑憐憸偱偒傞傕偺偲巚偆丅娧捠抂巕撪懁偼0.001兪F偺僙儔儈僢僋僐儞偱僌儔儞僪傊僶僀僷僗偝傟傞丅僔儍僔撪偵偼崅廃攇偑楻傟崬傑側偄傛偆偵偟丄捈棳偲掅廃攇岎棳偺傒偺悽奅偵偡傞丅丒丒丒偙偙傑偱棃傞偲攝慄嶌嬈偵擖傝偨偔側傞丅

Feb 22. 2003

廐梩尨偱娭楢晹昳傪峸擖偡傞丅愳嶈偵強梡偑偁傝丄偦偺婣楬偵廐梩尨偵棫偪婑偭偨丅幨恀偼峸擖偟偨晹昳偩偑丄1帪娫偱揦傪夞傝暔怓偟偨傕偺丅柤屆壆偱傕扵偣偽偁傞暔傕偁傞偑丄扵偡偩偗偱帪娫傪旓傗偟偰偟傑偆偩傠偆丅庤慜偼僼儗僉僔僽儖僽僢僔儞僌3庬椶偲6mm兂偺傾儖儈偲僽儔僗朹丄嵍忋偺戃偼娧捠抂巕丒僀儞僠僱僕丒4mm僱僕僗儁乕僒乕(埲忋僱僕偺惣愳揹巕乯丄拞墰嵍偼0.001兪/2KV偺僙儔儈僢僋僐儞(嵵摗揹婥)丄拞墰偼懴擬僔儕僐儞僑儉(嶁岥揹擬)丄偦偺壓偼儅儖僠儊乕僞乕梡暘棳婍掞峈偲攞棪婍掞峈偱岆嵎1%(奀恄柍慄)丄塃偼L宆DC僾儔僌僐乕僪(愮愇揹彜)丅

懴擬僔儕僐儞僑儉(SiSP340)偺懴擬偼200亷偁傝僠儉僯傿偵巊偊偦偆側偺偱攦偭偰偒偨丅岤偝偼3mm傎偳偁傞丅僀儞僠僱僕偼TAKACHI偺傾儖儈僟僀僉儍僗僩儃僢僋僗偵崌傢偣傞偨傔丅僙儔儈僢僋僐儞偼僷僗僐儞梡丅

Feb 16. 2003

INPUT-TUNE梡偺VC偲擖椡BNC僐僱僋僞傪儀乕僗撪偵庢傝晅偗傞丅VC偼僼儘儞僩僷僱儖偐傜挷惍偱偒傞傛偆丄僼儘儞僩僷僱儖偵幉庴偗傪庢傝晅偗丄偦偙偵摢偵僗儕僢僩傪擖傟偨億儕儘僢僪偑婄傪弌偡傛偆偵偟偨丅偙偺挷巕偩偲擖椡僞儞僋夞楬偼T宆偵側傝偦偆偩丅夞楬偺晧壸Q偼掅偄偼偢偩偐傜丄敿屌掕偱攚柺僷僱儖摍偐傜偺挷惍偱傕椙偐偭偨偑丒丒丒僼儘儞僩僷僱儖偵弌偟丄僲僽傪晅偗側偄偲偙傠偼僆乕僫乕偺惈奿偐丠丅傑偨億儕儘僢僪偼巄掕偱丄嵟廔揑偵偼僷僱儖偵業弌偡傞晹暘偼僽儔僗摍偺嬥懏慺嵽偵偡傞梊掕丅偙傟傜偺嶌嬈偵偼丄惓妋側嵦悺偲宺彂偒偑昁梫偱偁傞丅

僷僱儖僨僓僀儞忋儘乕僪VC僟僀傾儖偐傜壜擻側尷傝棧偟偨偄丅偱傕儀乕僗偼敔偩偐傜

丄敔偺拞偱壜擻側尷傝摝偘傞偟偐側偄丅側傞傋偔僔儍僼僩偑儀乕僗懁柺偵婑傞傛偆偵嵶岺偟偨丅庤尦偵偁偭偨敿屌掕梡偺僔儍僼僩3.5mm兂偺彫宆僞僀僩VC偵丄6mm兂(撪宎3.2mm兂)偺億儕僇儔乕傪墴偟崬傒巊梡偟偨丅幨恀偼VC偵枩椡傪巊偭偰億儕僇儔乕傪墴偟崬傫偱偄傞條巕丅墴偟崬傫偩傜擮偺偨傔傾儘儞傾儖僼傽傪堦揌棳偟偰偍偔丅

Fan1傪庢傝晅偗偰傒偨丅Fan1偲僔儍僔偺娫偵偼僗僥儞儗僗僱僢僩傪嫴傒崬傫偱偄傞丅Fan1傕Fan2偼Ikura(Tobishi)偺N3901(1.3棫曽m/暘)偱偁傞偑丄偙偺僼傽儞偼庢傝晅偗寠偼3売強偟偐側偄丅晽偑僔儍僔掙偐傜忋曽偵悂偔曽岦偱巊梡偡傞偨傔丄僾儘儁儔偑攳偒弌偟偵側傞偺偱僈乕僪傪庢傝晅偗偰偄傞丅

Feb 15. 2003

儕傾僷僱儖偵晹昳傪庢傝晅偗丄僔儍僔偵僼傽僀僫儖儀乕僗偺庢傝晅偗寠傪嬻偗傞丅僼傽儞2偺撪懁偼僗僥儞儗僗僱僢僩傪挘偭偨丅僼傽儞2偼夞揮僙儞僒乕晅偺傕偺偱丄憲怣惂屼偲AND傪偲傞梊掕丅摨幉儕儗乕儃僢僋僗偼懳妏忋偵晅懏偺嶮價僗2杮偱奧傪掲傔晅偗丄巆傝偺2杮偱攚柺僷僱儖偵庢傝晅偗傞丅扐偟僷僱儖傪娧捠偡傞偵偼晅懏偺嶮價僗偱偼挿偝偑晄懌偡傞偨傔丄暿搑4mm價僗傪梡堄偟儃僢僋僗懁傕僞僢僾傪棫偰捈偟偰掲傔晅偗偨丅僆儕僕僫儖偺僱僕僒僀僘偼僀儞僠僱僕偱偁傞丅攚柺僷僱儖偺撪懁偼僔傾儞怓偺傾儖儅僀僩張棟傪偟偰偁傞偨傔丄揹婥揑偵寢崌偑昁梫側応強偼僒儞僪儁乕僷乕偱嶍傝棊偲偡昁梫偑偁傞丅

僼傽僀僫儖儀乕僗偺寠偼僼傽儞1偺僒僀僘偵崌傢偣傞丅儀乕僗偵巊梡偟偰偄傞傾儖儈僟僀僉儍僗僩儃僢僋僗偺僱僕娫妘偑丄傎傏僼傽儞偺婯奿偵崌抳偟偰偄傞丅扐偟丄偦傟偼妏偺2杮偩偗側偺偱丄巆傝2杮偼僔儍僔偵嶮價僗傪杽傔崬傒僫僢僩掲傔偲偡傞丅傑偨GU-74B偺Hx2丒Sg丒Cg丒K偺揹嬌傪庢傝弌偡偨傔丄幨恀偺條偵儀乕僗偺掙偵娧捠抂巕斅傪愝偗僔儍僔壓晹偵婄傪弌偡傛偆偵偡傞丅偙偺曈偺峔憿偑傗傗暋嶨偱偁傞丅

Feb 11. 2003

僼儘儞僩僷僱儖偵媧擖寠傪嬻偗傞丅僄傾偺媧擖寠偼働乕僗掙偲懁柺偲寛傔偰偄偨偑丄僼儘儞僩僷僱儖拞墰偺僗儁乕僗偑僨僓僀儞忋婥偵側偭偨偺偲丄僙僢僥傿儞僌偵傛偭偰偼懁柺偑嵡偑傟傞壜擻惈偑偁傞偨傔丄巚偄愗偭偰惓柺偵妏寠傪嬻偗僱僢僩傪挘偭偨丅婛偵儗僞儕儞僌傪嵪傑偣偰偁傞偨傔丄嫲傞嫲傞宺彂偒傪傗傝丄幨恀偺傛偆偵彫寠傪嬻偗偨偁偲嬥僲僐偱愗傝奐偄偨丅僱僢僩偼僗僥儞儗僗惢偱2.5mm僺僢僠偺暔偵偟偨丅妏寠偲僱僢僩傂偲偮偱丄嶐擔偲偼悘暘偲暤埻婥偑曄傢偭偨丅側偍僱僢僩偺庢傝晅偗偼丄僒僽僷僱儖忋偐傜2mm偺嶮價僗8杮傪娧捠偝偣丄斀懳懁偵峝幙傾儖儈斅傪偁偰偑偄僫僢僩掲傔偟偰偁傞丅

嵍偼壔徬僷僱儖壓偺僒僽僷僱儖丅價僗張棟偼慡偰嶮價僗偱峴偆丅塃偼僒僽僷僱儖偺撪懁丅儃乕儖僪儔僀僽傗僗僥儞儗僗僱僢僩偺庢傝晅偗忬嫷偑暘偐傞丅壔徬僷僱儖忋偼梋暘側僱僕傪弌偝側偄傛偆偵岺晇偟偰偄傞丅斅嬥偼岺嶌夁掱偺拞偱傕帪娫傕擡懴傕昁梫偲偡傞嶌嬈偱偁傞丅偙偙傪偒偪傫偲梷偊側偄偲丄揹婥夞楬偑桪傟偰偄偰傕憰抲偲偟偰偺姰惉搙偼婜懸弌棃側偄丅妟偵娋傪偐偒側偑傜丄庤偵摛傪憿傝側偑傜傕丄怓乆側巚偄偑摢偺拞傪弰傞妝偟偄帪娫偱傕偁傞丅丅

Feb 10. 2003

僼儘儞僩僷僱儖偺儗僞儕儞僌傪幚巤丅暥崑儈僯7RX偱彂偄偨傕偺傪儚乕僾儘擲拝僼傿儖儉(偮傗徚偟)偵懪偪弌偟丄偙傟傪僼儘儞僩僷僱儖偵揬傝晅偗偨丅擲拝僼傿儖儉偼PLUS偺Tree's僔儕乕僘偺暔傪巊偭偨丅儚乕僾儘儕儃儞偺嬱摦宯偑夡傟丄儕儃儞傪憲傟側偔側傞僴僾僯儞僌偑偁偭偨偑丄NEC僒乕價僗偱晹昳傪攦偄媮傔廋棟偡傞僴儊偵側偭偨丅報嶞偟偨僼傿儖儉偼丄僇僢僞乕偱怲廳偵愗傝弌偡丅揬傞帪偼庤傗僷僱儖偺墭傟傪棊偟偰偐傜嶌嬈偵擖傞丅偙偺嶌嬈偱憰抲偺婄偑寛掕偟偰偟傑偆偺偱丄偪傚偭偲偟偨妏搙偢傟傗埵抲偢傟偼擺摼偄偔傑偱廋惓偡傞丅丒丒丒壗偲偐條偵側偭偰偄傞偑丄崱擔偼帺慜偺僨僕僇儊傪廋棟偵弌偟偨偨傔懅巕偺僇儊儔偱嶣塭偟偨丅悘暘偲暤埻婥偑弌偰偒偨丅

Feb 8. 2003

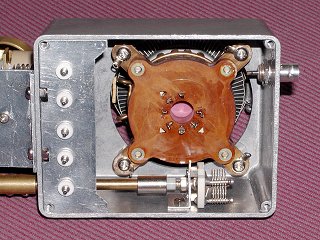

僶儕L婡峔偺挷惍偲儃乕儖僪儔僀僽偺庢傝晅偗傪峴偆丅僶儕L偼傾儖儈斅偱暍偆偲摨挷廃攇悢偑崅偔側偭偨丅愭擔帋嶌偟偨婡峔偩偲僀儞僟僋僞儞僗偑晄懌偡傞偨傔丄幨恀偺條偵傗傗挿傔偵偟偰嶌傝捈偟偨丅側傞傋偔壜曄斖埻傪偲傞偨傔偵丄僔儑乕僩儕儞僌偲摨偠墌屖忬偵偟偨丅傑偨僾儗乕僩懁偺儂乕僗僋儔儞僾傪娚傔傟偽丄L偺挿偝傪旝挷偟偰摨挷廃攇悢傪壜曄偱偒傞丅僶儕L僔儍僼僩偲儘乕僪VC僔儍僼僩埵抲偑寛傑偭偨偺偱僷僱儖偵儃乕儖僪儔僀僽偺寠傪嬻偗庢傝晅偗偨丅SWR傾僫儔僀僓偱145MHz偑僶儕L偺拞怱晅嬤偵偁傞帠傪妋擣偟偨丅

Feb 2. 2003

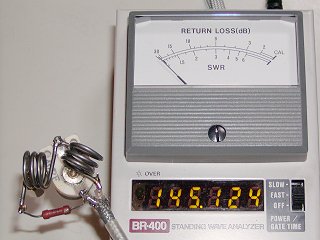

晧壸忬懺偱SWR傪妋擣偡傞丅僾儗乕僩懁偵2.5K兌丄弌椡懁偵50兌/BR-400(KuranishiSWR傾僫儔僀僓)傪愙懕偟丄僠儏乕僯儞僌偑壜擻偱偁傞帠傪妋擣偟偨丅幨恀偼栺146.5MHz偵僠儏乕儞偟偨條巕丅傑偨丄栚揑廃攇悢埲奜偵嫟怳揰偑柍偄帠傪妋擣偟偰偍偔丅偙偺嶌嬈傪嵪傑偣偰偍偗偽丄幚憰帪偺庤弴偑戝暆偵娙慺壔偝傟傞偟埮塤偵側傜側偄丅

Feb 1. 2003

弌椡僞儞僋夞楬偺幚尡丅夞楬偼曄懃兾宆(撈抐偱柦柤)丅僾儗乕僩摨挷偼僶儕L偱儘乕僨傿儞僌偼VC偱峴偆丅僾儗乕僩懁偺摨挷梕検偼媴偺弌椡梕検偲僗僩儗乕梕検偲側傞丅傑偨丄怣崋尮偐傜僶儕L傊偺愙懕偼捈偵峴偄丄DC僇僢僩偼儘乕僪VC偺庤慜偱峴偭偰偄傞丅L暘偼僾儗乕僩偐傜偺僐偺帤偵愜傝嬋偘傜傟偨恀鐹斅(2mm岤x15mm暆x栺180mm挿)丄DC僇僢僩僐儞僨儞僒(1000PF/5KVx2)丄儘乕僪VC儕乕僪恀鐹斅(40mm暆x60mm挿x1mm岤)偱峔惉偝傟傞1僞乕儞儖乕僾丅偙偺撪懁偱恀鐹惢偺僔儑乕僩儕儞僌(1.5mm岤x9mm暆x40mm兂)傪夞揮偝偣偰僶儕L憖嶌傪峴偆丅僶儕L張棟偡傞偨傔偵僾儗乕僩懁傪偡偭偒傝偝偣傞昁梫偑偁傝偙偺條側峔憿偵側偭偨丅僔儑乕僩儕儞僌偼巐妏宍偱傕峔傢側偑丄夞揮妏偵懳偡傞摨挷嬋慄偑曄傢偭偰偔傞丅幨恀嵍偼僾儗乕僩懁偵僟儈乕儘乕僪(栺2.5K兌)傪庢傝晅偗丄偙傟偐傜晧壸懁偐傜SWR傾僫儔僀僓傪偮側偓惍崌忬懺傪尒傛偆偲偡傞抜奒丅側偍柍晧壸忬懺偱140.2乣147.7MHz偵摨挷偡傞帠偑弌棃偨丅偟偐偟偙傟偼僆乕僾儞忬懺側偺偱丄僔乕儖僪儃僢僋僗偵廂傔偨忬懺偼摉慠曄壔偡傞丅幨恀偱偼僗僥儞儗僗偺儂乕僗僋儔儞僾偱壖巭傔偟偰偄傞偑丄嵟廔揑偵偼嶐擔惢嶌偟偨恀鐹斅偺僴僠儅僉偵儘僂晅偗偡傞梊掕丅幨恀塃偼儘乕僪VC(TamaDenyo:50PF/1KV)偱丄悢擭慜偵惔悈巗媨壓挰偺儐僯僆儞柍慄偱峸擖偟偨儌僲丅

Jan 31. 2003

僾儗乕僩偺儕儞僌傪惢嶌偡傞丅2mm岤x15mm暆偺恀鐹斅傪GU-74B偺僾儗乕僩偵僴僠儅僉偵偟偨丅愱梡岺嬶側偳柍偄偨傔丄偙偺嶌嬈偵偼偐側傝偺庤椡偑昁梫偱偁偭偨丅恀鐹斅傪墌忬偵嬋偘丄掱椙偒偲偙傠傪捈妏偵愜傝嬋偘丄掲傔晅偗梡偺僶僇寠偲僞僢僾傪棫偰傞丅僞僢僾偺僒僀僘偼4mm丄僶僇寠偼4.2mm傪墶挿偵奼戝偟偨丅4mm偺僗僥儞儗僗價僗偱僗僾儕儞僌儚僢僔儍偲暯儚僢僔儍傪捠偟偰掲傔偮偗偰偁傞丅偙偺帪揰偱偳偺傛偆側僞儞僋夞楬偵偡傞偐丒丒丒傎傏寛傑偭偨丅RSBG偺VHF/UHF MANUAL偵傛傟偽乽144MHz懷偵儕僯傾夞楬傪巊梡偟偰傕杦偳岠壥偑側偄乿偑壗帪傕摢偺拞偵偁偭偰丄崱夞傕廤拞掕悢揑側夞楬偵棊偪拝偒偦偆偩丅儕儞僌偵偼幙検偑偁傞偺偱丄僾儗乕僩偺曻擬偵堦栶攦偆丅傑偨僾儗乕僩夞楬偼DC揑偵傕RF揑偵傕捈晅偗偲偡傟偽丄偙傟傕摨條偱偁傞丅

Jan 26. 2003

僼儘儞僩僷僱儖偵BallDrive僟僀傾儖l懠傪忔偣偰傒偨丅僟僀傾儖偼傾儖儈偺嶍傝偩偟偺偨傔丄僔儖僶乕挷偑婎杮偲側傝壗偲側偔掲傝偑側偄丠(岲傒偺栤戣偐両)丅摨偠宍偱怓堘偄偺崟抧偺曽偑僗僀僢僠椶傗儊乕僞乕偺崟榞晹暘偲儅僢僠偟偨偐傕偟傟側偄偑丄偙偺曈偼儊乕僞乕僗僀僢僠僲僽傗儗僞儕儞僌偱媧廂偡傞梊掕丅扐偟僞儞僋夞楬偑寛掕偟偰偄側偄偺偱僟僀傾儖偺惓妋側埵抲偼枹掕丅偙偺屻僞儞僋夞楬偑寛傑傟偽丄僟僀傾儖娧捠寠(30mm)偲庢傝晅偗價僗寠(3.1mm)傪嬻偗僼儘儞僩僷僱儖偺斅嬥岺嶌偼姰椆偡傞丅戝暘暤埻婥偑弌偰偒偨偲巚偆丅

Jan 25. 2003

0.001兪/10KV(102K/10KV/徏壓惢)孈傝弌偟暔丅柤屆壆巗戝恵戞1傾儊墶2F偺儃儞僩儞儔僕僆傪暿審偱恞偹偨傜丄幨恀偺僙儔儈僢僋僐儞僨儞僒偑抲偄偰偁偭偨丅柤屆壆偱偼捒偟偄帠側偺偱10屄僎僢僩偟偨丅抣抜偼1屄\100偱廐梩尨壙奿偱偁傞丅枹偩悢検偑偁傞偺偱抧尦偺帺嶌攈偺曽偼偳偆偧丅徏梩儅乕僋偑報嶞偝傟偰偁傞偺偱徏壓揹婍惢偲巚傢傟傞丅偟偭偐傝偲偟偨嶌傝偱丄戝偒偝傕偁傞偺偱暋悢屄傪暲楍偵偟偰僇僢僾儕儞僌偵巊偭偨傝崅埑偺僶僀僷僗偵巊偊傞丅

Jan 23. 2003

JacksonBrothers偺BallDriveDial撏偔丅1寧19擔偺22帪崰丄暷崙偺SurplusSales偵Internet偱拲暥偟偨JacksonBrothers偺BallDriveDial乽4060SK乿

偑杮擔撏偄偨丅壗偲尵偆憗偝偩傠偆丄3.5擔偟偐偐偐偭偰偄側偄丅幨恀偼僟僀傾儖偺昞偲棤丅傾儖儈偺儉僋嵽傪慁斦偱嶍傝弌偟偰偁傞丅昞柺偼傾儖儈抧傪惗偐偟偨棞抧偱偁傞丅庢傝晅偗偼3mm偺價僗2杮偱峴偊傞偺偱嬌傔偰娙扨偱偁傞丅摉慠側偑傜儃乕儖僪儔僀僽偺僔儍僼僩偼1/4僀儞僠偱偁傞丅儃乕儖僪儔僀僽偺擲傝偼嵟崅偩偑丄僲僽偑僠儑僢偲偮傑傒擄偄姶偠偑偡傞丒丒丒岲傒偺栤戣偩偑丅偙傟偱惢嶌偵攺幵偑偐偐傞偐丅

Jan 11. 2003

儅儖僠儊乕僞乕偺暘棳婍Rs(僔儍儞僩掞峈)偲攞棪婍Rm(儅儖僠掞峈)傪寁嶼偡傞丅

恾侾丗暘棳婍

i亖is+im丒丒丒丒丒丒丒丒嘆

is丒Rs亖im丒Ri丒丒丒嘇

嘆嘇偐傜

Rs亖im丒Ri/is亖im丒Ri/(i-im)

偙偙偱im亖500兪A丄Ri=225兌傪戙擖

Rs亖0.0005丒225/(i-0.0005)

儗儞僕(i)偵懳墳偟偨Rs傪媮傔傞偲

i=500mA側傜Rs亖0.225兌

i=50mA側傜Rs亖2.273兌

i=5mA側傜Rs亖25兌

廬偭偰Ig梡偵偼25兌丄Isg梡偵偼2.3兌偑揔摉偲尵偊傞丅

側偍Ri偼幚應偱偼228兌偱偁偭偨偑丄曋媂忋225兌偱寁嶼偟偰偄傞丅

恾俀丗攞棪婍

Hv亖i(Rm亄Ri)

Rm亖Hv/i亅Ri亖5000/0.0005亅225

佮10M兌

側偍揹棳寁偵偮偄偰偼丄偁傜偐偠傔婛抦掞峈R(椺偊偽1兌)偵棳傟偨揹棳偵傛傞揹埑崀壓傪丄攞棪婍傪捠偟偰揹埑寁偲偟偰撉傓曽朄偑偁傝傑偡丅扐偟丄偙偺曽朄偼堦売強偺應掕偵掞峈2杮偑昁梫偵側傞偽偐傝偐丄彫揹棳偲戝揹棳偱R抣偲攞棪婍抣偺椉幰傪嬦枴偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅椺偊偽撪晹掞峈Ri=225兌/500兪A(FS)偺揹棳寁傪1mA偱巊偄偨偄応崌丄揹棳偑攞偩偐傜Ri憡摉偺暘棳婍偺傒偱OK丒丒丒偲娙扨側寁嶼偵側傝傑偣傫丅

Jan 4. 2003

儅儖僠儊乕僞乕偺撪晹掞峈傪應掕偡傞丅堦斒偺僥僗僞乕偩偲儊乕僞乕傪怳傝愗傜偣僗僩儗僗傪梌偊傞偺偱丄崅撪晹掞峈偺僥僗僞乕偐幨恀偺傛偆偵僨僕僞儖僥僗僞乕傪巊偆丅偙偙偱偼SANWA偺PM-7傪巊梡偟偨丅應掕抣偼228兌偱偁偭偨丅偙偺抣傪婎偵Ig丄Isg梡偺暘棳婍(僔儍儞僩)偲Ep丄Esg丄Po梡偺攞棪婍(儅儖僠)偺掞峈抣傪寁嶼偡傞丅

儊乕僞乕偼孠栰廰愳揹婡偺TRM-55/DC-500兪A丅摨幮偺儊乕僞乕偼揱摑揑偵墱峴偒偑抁偔丄偙偺僞僀僾偱傕價僗偺撍婲傪娷傔偰24mm偵廂傑偭偰偄傞丅儗僀傾僂僩偱徣僗儁乕僗壔偑恾傟傞偨傔丄巹偼岲傫偱巊偭偰偄傞丅廐梩尨儔僕僆僙儞僞乕偺搶梞寁應偑嬌傔偰埨壙偱攧偭偰偄傞丅

摨幉儕儗乕偺SWR傪應掕偟偨丅應掕婍偼KURANISHI偺BR-400偱丄宱楬偼庴怣忬懺偺僽儗僀僋懁丅儊僀僋懁(憲怣宱楬)偼50兌偱廔抂偟偨丅僌儔僼偵帵偡捠傝144MHz晅嬤偼SWR=1.04掱搙偱慡懱偵椙岲偲尵偊傞丅160MHz晅嬤偺惙傝忋偑傝偼應掕岆嵎偐傕抦傟側偄丅側偍200乣300MHz娫偼BR-400偺應掕斖埻奜偱僨乕僞偼偁傝傑偣傫丅傾僀僜儗乕僔儑儞偺應掕偼應掕婍偺娭學偱枹懳墳偱偡丅

Jan 3. 2003

摨幉儕儗乕儃僢僋僗傪惢嶌姰椆丅揹尮媦傃僗僞儞僶僀夞楬寭梡僐僱僋僞(2P_DC)偲奜晹偐傜偺僗僞儞僶僀僐僱僋僞(RCA)偺寠傪偁偗僐僱僋僞傪庢傝晅偗偨丅偦偟偰偄傛偄傛攝慄丅儕儗乕廃傝偼庢傝晅偗傞慜偵幨恀塃偺條偵攝慄傪嵪傑偣偰偍偔丅儕儗乕抂巕娫偺搉偟(揹椡晹偼0.2mm岤偺擃摵斅)丄僗僞儞僶僀夞楬偲儕儗乕揹尮梡偺儕乕僪慄丄僗僷僀僋媧廂僟僀僆乕僪摍側偳丅幨恀嵍偼幚憰偟偰攝慄傪嵪傑偣偨條巕丅儕儗乕偼僆儉儘儞偺LY-4(4夞楬)偱丄嵍偺2夞楬傪RF弌椡愗懼丄塃偺1夞楬傪RF擖椡愗懼丄偦偺娫偺1夞楬傪僗僞儞僶僀(憲怣帪GND)偲偟偰偄傞丅僗僞儞僶僀夞楬偺僐儌儞偲僽儗僀僋懁偼GND偵棊偟丄傑偨儊僀僋懁傕僷僗僐儞偱GND偵棊偟RF弌椡偲RF擖椡愙揰娫偺寢崌傪寵偭偰偄傞丅僗僞儞僶僀夞楬傕儕儗乕揹尮夞楬傕僷僗僐儞偱GND偵棊偡丅偙偺嶌嬈偱慜弎偺傛偆偵丄擖弌椡偺傾僀僜儗乕僔儑儞偼-34dB掱搙丄SWR=1.1傪摼傞帠偑弌棃傞(嬤擔拞偵僨乕僞應掕梊掕)丅

傾儖儈僟僀僉儍僗僩儃僢僋僗偺掙斅傪庢傝晅偗姰惉丅掙斅偼4杮偺嶮價僗偱峴偆偑丄撪懳妏忋偺2杮偼攚柺僷僱儖偵嫟掲傔偝傟屌掕偡傞丅墶偵弌偨N僐僱偼嵍偑TRCV丄塃偑ANT丅嵍偺2P_DC僐僱僋僞偼儕儗乕揹尮偲僗僞儞僶僀夞楬(僐儌儞偼鉃懱GND)丅忋柺偺N僐僱偼嵍偑擖椡懁偱塃偑弌椡懁丄RCA偼憲怣惂屼擖椡丅偙偺屻丄嬻偄偨僗儁乕僗偵儘僑僔乕儖摍傪揬傝晅偗丄僨僓僀儞忋偺僶儔儞僗傪偲傞丅側偍丄幚偼奺僷僗僐儞偺庢傝晅偗偼枹偩峴偭偰偄側偄丅

Jan 1. 2003 A Happy New Year 嬣夑怴擭丒丒丒崱擭傕傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡両

Jan 1. 2003 A Happy New Year 嬣夑怴擭丒丒丒崱擭傕傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡両

Dec 31. 2002

僽儔僀儞僪儕儀僢僩偲僪儕儖帟峸擖丅婣徣帪戝夾擔偺攦偄暔偱儂乕儉僙儞僞乕(惔悈巗Jumbo Encho)偵峴偭偨嵺偵攦偭偨丅嵍偑3.2mm兂偺僽儔僀儞僪儕儀僢僩丄塃偼偳偪傜偐偲尵偆偲徴摦攦偄偺擄嶍嵽梡偺僪儕儖帟丅僽儔僀儞僪儕儀僢僩偼25擭掱慜偐傜巊偭偰偄傞偑丄棤偵庤偑擖傜側偄応強偺僱僕巭傔偺戙傢傝傗丄愨懳奜偝側偄応強丄埥偄偼僱僕傪巊偆昁梫偑側偄応強偵巊梡偟偰偄傞丅偦偆偟偨偡傒暘偗傪峴偆帠偱嶌嬈擻棪偺岦忋傗尒偨栚偺旤偟偝傪妋曐偟偰偄傞丅偙偺僷僢僋偱100杮偺儕儀僢僩偑擖偭偰偄傞丅

Dec 30. 2002

摨幉儕儗乕儃僢僋僗傪惢嶌偡傞丅摉弶搶梞捠彜偺CX-800N傪巊偆梊掕偱峸擖傑偱偟偰偄偨偑丄埲慜5T31傾儞僾偺惢嶌偺偲偒僥僗僩偟偨寢壥偑椙岲偩偭偨偺偱帺嶌偡傞帠偵偟偨丅傑偨RF夞楬傕僗僞儞僶僀夞楬傕摨偠儕儗乕偱峴偊傞儊儕僢僩傕戝偒偄丅Takachi偺傾儖儈僟僀僉儍僗僩儃僢僋僗TD7-10-3N偵N-BR僐僱僋僞偲僆儉儘儞偺LY-4傪慻傒崬傓丅傾儖儈僟僀僉儍僗僩偵丄庤摦偺僔儍僔僷儞僠偱16mm兂偺寠傪嬻偗偨偑偐側傝偺椡傪梫偡傞丅桘埑僷儞僠偑梸偟偄丒丒丒丅幨恀偼偙偺屻揹尮媦傃僗僞儞僶僀夞楬寭梡僐僱僋僞(2P_DC)偲奜晹偐傜偺僗僞儞僶僀僐僱僋僞(RCA)偑晅偒攝慄偑巒傑傞梊掕丅

Dec 29. 2002