北京発07:17。承徳着11:51。

旅遊11号は、青い目のお客さんで満員だった。

承徳は河北省北東部の都市。古くは熱河と呼ばれた。温泉が出る熱い河という意味である。ヨーロッパでは熱河、中国語の発音(rehe)が訛ってジョホールとして知られている景勝地である。

日本人にはあまり知られていないのだろうか、好まれないのだろうか。何故か日本人の客は少ない。見渡した所私一人のようだった。

承徳は三つの顔を持っている。

一、観光地

(避暑山荘、外八廟、山岳風景)

二、恵まれた鉱山資源

(金、銀、石炭、鉄、鉛、亜鉛、マンガン、雲母、水銀、ウラン)

三、阿片栽培

(現在は知らない、昔は承徳といえば阿片だった)

今は、紡績も盛んだそうである。

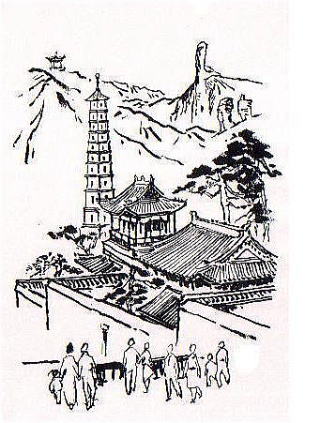

避暑山荘は紀元1703年、清の時代造営された現存する最大の古代皇家の園林である。面積56万平米。周囲10キロメートルを石垣で囲っている。避暑山荘の名前のとおり、避暑地として離宮であったが、外国公使の謁見など重大な政務の中心でもあった。また周辺の草原で狩、即ち軍事演習を行う場所でもあった。

古来ここには多くの民族の興亡があり歴史上烏桓,鮮卑,契丹等の民族が活躍した。別の言い方をすれば、政情不穏の地でもあったのである。

外八廟は、清朝がこれら北京北部の治安を脅かす異民族を、懐柔するために作った宗教施設大寺院である。漢族、満族、回族、蔵族等多くの民族の建築様式が取り入れられ、独特の風格を持った巨大建造物が山荘の周囲を取り巻く壮大な風景は、圧巻である。一つの廟は10万の軍隊に匹敵すると言われた。懐柔の効果を数量的に言ったものだが、その建設費用もまた膨大だっただろう。

市の周囲は燕山山脈。棒槌山と呼ばれる山の頂上には巨大な男根に似た岩がそそりたち、奇観である。蝦蟇に似た岩山などもある。

子供の頃、13年の中国生活の中で、ここだけが甘い思い出に満たされた土地だった。長春から父の転勤とともにこの地に来て、撫順へ行く小学校入学まえの一年をここで過ごした。母をはじめ家族全員が健康で、短い期間だが回りの自然にも思い出が多い。

さて、今回発見したのだが中国東北地方を旧地訪問するときのこつがある。それはまず解放記念碑の所在地を尋ねること。なぜならば、日本人は行く先々で忠霊塔をつくった。

解放後、忠霊塔は全部解放記念碑になった。忠霊塔は大体日本人の生活圏の中にあったから、解放記念碑に行くとかつて住んでいたところの見当がつくのである。

現地ガイドの曲さんによると、いま承徳が抱えている問題は、解放前10万足らずだった人口が35万になったこと。それによる交通、住宅、就職が大変らしい。従って完全に変わってしまった承徳だが、解放記念碑から以前の見当がついた。

この辺に「放送アンテナがあったはずだが」と、私が言うと早速曲さんが近くの年寄りに尋ねてくれる。間違いない。

当時、私が小学校一年生として入学した、「承徳国民小学校」は回教徒の人達の学校になっていた。この裏手の小さな山を越えたところが、昔のわが家だった。既に家屋は残っていないが、遊牧民がラクダを引いて通った道そしてまた母と馬車で行った道など、懐かしい場所のほとんどを写真に撮ることが出来た。

ここで一寸曲さんの紹介をしておこう。

曲愛軍。愛軍の名が示すように、お父さんは元解放軍の戦士。そうして曲さんはこの愛軍という名前に誇りを持っている。29才。なかなかの名士で、一時間ほど夜の承徳をも案内して貰ったのだが、その間に多くの人に声をかけられていた。中国ではガイドの社会的地位はかなり高いらしい。

案内して貰ったのは自由市場。撫順でも北京の前門通りでもそれはあったが、ここではゆっくり見せて貰った。まず目につくのは、食べ物屋。小は一人で全てをまかなっているものから、大は呼び込み屋のいるものまで、大小取り混ぜて活気がある。白い帽子を被った人は回教徒だそうだが、結構大勢いる。

まだ子供みたいな娘さんが、懐から大事そうに瓜を取り出して、道端に並べる。ここがそのまま彼女の果物屋の店だ。赤十字のついている所は、診療所という店だろうか、公共施設だろうか。

驚いたことに、曲さんの兄嫁さんも衣料雑貨の店を出していた。旦那さんは解放軍の戦士とか。まさに、ここは自由市場なのだ。

その曲さんが、古老に聞いたと前置きして「ここは50年前、貴方が承徳に住んでいた頃から残っている建物です」と、赤レンガの古い建物を紹介してくれた。説明がいま一つ歯切れが悪いので、判じるにどうも女郎屋の跡らしい。10個くらいある窓はいわゆる飾り窓か。その前の家もそのまま清代の時代劇に出してもおかしくないようなしろもの。

「覚えていますか」と曲さんが聞く。当時6才の私が女郎屋を覚えているはずもないが、私は頷いた。

当時キャバレーなるものが承徳にもあって、その女給とおぼしき人達が誕生を迎えたばかりの弟を可愛がってくれたのを思いだしたのである。もちろん彼女達はここの住人ではない。しかし何故か彼女達の面影が浮かぶ。

遠い中国の、そのまた草深い承徳まで流れてきた彼女達の身の上は何だったのだろう。いまはどうしているのだろう。曲さんが写真を撮るように薦めてくれるが。どうしても撮る気にはならなかった。

全てが、このまま歴史の中に埋もれてくれることを祈る。

翌朝、早起きしたのはある目的があった。土地の古老と、直接会って確かめたいことがあったのだ。70才くらいのご婦人の三人連れがいたので、声を掛けてみる。

「私は日本人です。五〇年前承徳に一年住んでいました。お尋ねしますが、こんな字を見たことはありませんか。」とノートに書いた“一億一心”の字を見せるのだが、一人が一寸覗いただけで、すっと立ち去ってしまったのである。言葉が通じなかったのだろうか。そんなはずはない 。昨夜あれほど厳しい小李の指導とチェックを受けて、何度も練習した言葉なのだ。解放前のご婦人に字のことを尋ねたのが悪かったのかもしれない。

“一億一心”という言葉は、戦時中のスローカンで、武烈河のほとりの山腹に大きく掲げられていた。そこは家族で河遊びをした場所の目印なので、私は知りたかったのだが、50年は長すぎる。歴史は既に風化しているのだ。仕方がない。

母と馬車でいった道。父と遊んだ武烈河の川原。承徳は私にとっていつまでも甘い土地であって欲しい。