『旧約聖書』の「創世記」11章によれば、人類はノアの大洪水ののち、バビロニアの地に煉瓦で町と塔を建て、その頂を天に届かせようとした。神はこれを人間の自己神化の試みとみて、それまでは一つだった人類の言語を乱し、人間が互いに意志疎通できないようにしたという。このバベルの塔の物語の背景には、文化史的な事実があり、バビロニア各地に33基の聖塔、つまり〈ジッグラト〉のあったことが知られている。 階層状のジッグラトは、〈神殿塔〉を意味するアッカド語の音訳に由来し、メソポタミアおよびエラム(イラン西部)の古代都市における神殿に付属する重層基壇の建造物である。建物の躯体部分を日乾煉瓦で築き、表面はビチューメン(瀝青)を使って焼成煉瓦を積み上げ、おおむね彩釉煉瓦や石で整えている。周壁をめぐらし、礼拝所や中庭をともなう複合体を形成する。 首都バビロンのジッグラトは、上述のようにしてバベルの塔の物語をはぐくんだ。しかしこのジッグラトはシュメール人が着工したが完成されず、後代に新バビロニアの王らが工事を再開、前7世紀にネブカドネザル2世の時にようやく完成した。階段と傾斜路によって主神マルドゥクの神殿へと達する構造形式で、それらにはもともと彩色が施されていた。19世紀末から20世紀初めに、古代学者コルデワイがこのジッグラトを発掘した。王の碑文から一辺および高さが各約90m、階段ピラミッド状での第六層上に神殿があったことが推定されているが、このメソポタミア文明における象徴的な建造物についての資料は乏しく、その起源や性格について、定説があるわけではない。 ジッグラトについてはシュメール人にとっての山の象徴説、天体観測塔説、ピラミッドの影響をうけた王墓説、宇宙的・象徴的建造物とする説(ボルシッパなどの塔が〈天と地をつなぐ〉意味の名称をもつことによる)、神の玉座説などがある。さらには高所の神殿を支える巨大な台座であり、階段を降りることによって人間の位置まで下降できたとする説、また神を求めて昇ると同時に、神が人間のところまで降りやすいようにと、地と天の往来を保証する踏台説などがある。――ジッグラトがメソポタミアにおける山の概念と融合し、古代の宗教観や宇宙観の形成に重要な役割を果たしてきたことは間違いない。 ウル第3王朝のウルナンム王がウル、エリドゥ、ウルク、ニップールなどに建設したジッグラトが知られる。ウルクの〈アヌのジッグラト〉やハファジェの楕円神殿などの、紀元前3千年紀前半以前の基壇を有する神殿において、ジッグラトの原型が求められる。ウルのジッグラトは保存状態が良いが、基底部が60m×45m、現状では二段しか残っておらず、かつては三段の基壇上に月神ナンナル(ナンナ)の神殿があったとされ、正面と両側面に階段をもっていたと推測される。 前2千年紀後半に、基壇上の神殿と同じ神を祀るために麓にも神殿が建てられるという構造様式が確立し、北方のアカル・クフ(ドゥル・クリガルズ)や東方エラムのチョガ・ザンビルに広がった。チョガ・ザンビルのジッグラトはインシュシナク神を祀るためのもので、105m四方と最も大きく、五層に復原されている。またアッシリア時代に北メソポタミアの各都市に造営されたジッグラトには、階段のかわりに傾斜路がつけられていた。六つの神殿に付属するコルサバードのジッグラトは当時七層あり(四層のみ現存)、それぞれに彩色がなされていたという。 ――〈バベルの塔〉には、人間の傲慢さや過信に対する批判が比喩的にこめられている。西欧近世の絵画にしばしば登場し、方形の望楼の形に描かれる。「創世記」の一連の物語場面においては、塔の建設と、言語の混乱の場面がつづけて現されることが多い。ルネサンス期以後は、螺旋状に廊のめぐる巨大な円錐形の塔が描かれるようになり、P・ブリューゲルの作品が有名である。塔の威圧的な全貌は、「ヨハネの黙示録」の記述にもとづき、やがて大風や雷によって崩壊する様が描かれることとなる。 神々が降り立って安息するための神殿としてのジッグラトと、バベルの塔の高所衝動とは、その目的において対照的である。――それにしても人はなぜ、塔を夢想し、塔を建造しようとするのだろうか。ブリューゲルは、塔の建設に従事する労働者たちを蟻のように小さく描くことで、人類の営為のむなしさを描出した。聖書において罰せられたのは、塔を建てたこと自体ではなく、人々が共通の言語において結集し、塔を中心に大地に根づこうとしたことだ。1926年の映画《メトロポリス》では、塔を建てるという計画者の高邁な意図が、建設に従事する過酷な労働者たちの現場に伝えられていなかったことが、バベルの塔の崩壊を招いたと解釈されている。 ■神話の世界 ―― 創世神話 世界観の成立の背景には、多くの国や民族、文化などに固有の神話がかかわっている。古代人の抱いた世界像が、それらの神話には投影されている。 ギリシア神話の創世説には諸説があるが、ヘシオドスによれば、世界のはじめにカオス(混沌)があり、そこからガイア(大地)やエロス(愛)などが生まれた。またカオスからはエレボス(闇)とニュクス(夜)が生まれ、ニュクスはエロスの働きによってエレボスと交わり、アイテル(天上の光)とヘメラ(昼)が誕生した。他方で、ガイアは単独でポントス(海)やウラノス(天空)を生み、ウラノスとガイアの母子婚によってオケアノス(大洋)、クロノス(時間)などのティタン族が生まれる。ウラノスの統治の後、クロノスの時代を経て、クロノスの子であるゼウスは、ティタン族に戦ひを挑んで勝利し、神々を率いてオリュンポス山に君臨し、世界の最高神となるのである。 メソポタミアの神話によると、塩水の女神ティアマトは、真水の神アプスと結婚して、神々の祖先となつたとされる。ティアマトは神々の狼藉に腹を立て、彼らを征伐しようとするが、王のマルドゥクによって、逆に殺される。巨大な竜のかたちをしたティアマトは引き裂かれ、その上体は持ち上げられて天となり、下半身は大地となった。頭と乳房からは山がつくられ、その両眼からはティグリス・ユーフラテス川が流れることになった。 古代バビロニアの遺跡から発掘されたシュメールの創世神話では、まず混沌から天地が創造され、ティグリス・ユーフラテス川が造られた後、天神アヌ、大気神・風神エンリル、太陽神ウトゥ、地神・水神エンキが誕生する。アヌは秩序と統治の根源であり、エンリルはアヌの事業を補佐する立場にあった。またエンキは水が生命を育み、大地に豊饒をもたらすことから、智慧と魔法を統括する神として崇拝される。 『旧約聖書』の「創世記」によれば、神は土の塵から最初の人間アダムをつくり、息を吹き入れて生命を与えた。神はアダムを楽園エデンに住まわせたが、ある日彼を眠らせてその肋骨の一本を取り、それから最初の女性イヴをつくり、二人を夫婦とした。エデンの園の中心には「生命の木」と「善悪を知る木」が生えていたが、神はアダムに「善悪を知る木」だけは絶対に食べてはならないと固く禁じた。しかしイヴは蛇にそそのかされて、その禁断の木の実を食べ、アダムにも食べさせた。この人類史上はじめてのイヴの罪により、アダムとイヴは性の意識を持つようになり、それぞれの性器を隠すようになる。神は男に労働を課し、女には出産の苦しみを定めて、二人を楽園から追放した。 ( また中国の古代神話では、世界を創造した造物主は盤古(ばんこ)と呼ばれている。盤古にまつわる世界創造については、天地分離型と死体化生型の二つの異なる伝承がある。前者では、太初の世界は上も下もない、どろどろとした無秩序な状態で、盤古はそのなかから生まれる。後に天地が押し開かれると、陰陽二気のうち清らかな陽の気が天になり、濁った陰の気が地になる。盤古は天と地の間で双方を支えつづけるが、天は日に一丈ずつ高くなり、また地は日に一丈ずつ厚くなったため、それにつれて盤古の身長も一丈ずつ伸びて、つひには天と地が果てしなく隔たることになったという。後者の死体化生型では、この世の初めにまず盤古が存在し、彼が死んだときにその体の各部が変化して、両眼は日月に、体は大地に、血液は川に、筋肉の筋は大地のひだになり、皮膚が田畑、髪や髭が星、体毛が植物に、歯や骨が岩石に、それぞれ変化したという。 ) |

|

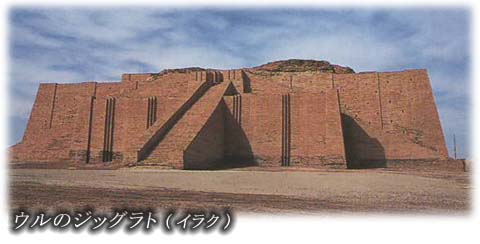

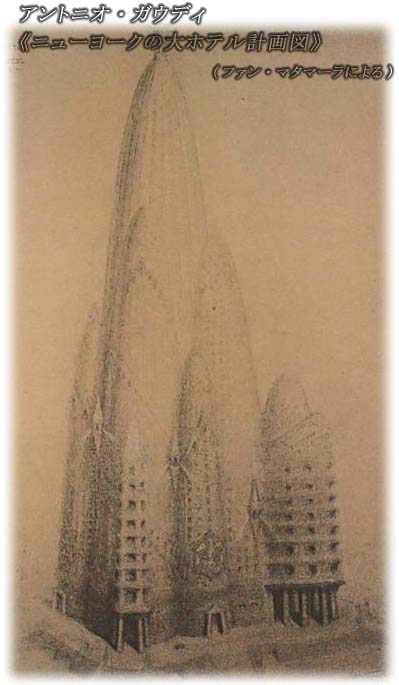

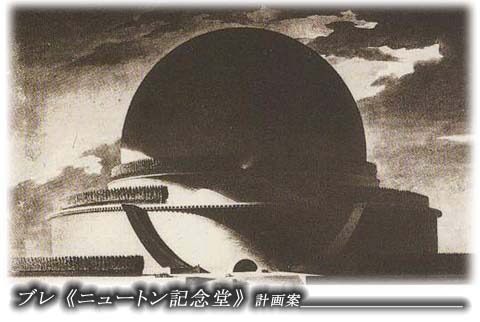

||