フランシスコ・デ・スルバランは、1598年に南スペイン、ポルトガルに隣接するバダホス県の小村フエンテ・デ・カントスに生まれている。父親はバスク人で、16歳のスルバランをセビリャにあるペドロ・ディアス・デ・ビリャヌエバの工房で修業させた。 スルバランはこの修業中の3年間に、ベラスケスと交友を結び、ともにカラヴァッジョの明暗法や写実的表現への関心をいだき、セビリャの活気ある芸術環境のなかて自己形成を遂げた。 年代の明らかな最初の作品は、その2年後の署名のある《無原罪の御宿り》であるが、まだ未熟さが目立つ。スルバランはさらにエストレマドゥーラ地方で修業を積み、1624年頃リェレーナのベアトリス・デ・モラレスと結婚し、セビリャに居を定めた。以来彼は、小旅行以外30年間にわたってセビリャに定住することとなる。 スルバランの目を瞠る幻想性は、しかしすでに初期の作品に歴然としてあらわれている。――1626年、彼はドミニコ修道会からの注文により、サン・パブロ聖堂のための作品《教父たち》、《傑刑》を描いた。またフランシスコ会のサン・ブエナベントゥーラ学院のために《聖ボナヴェントゥーラの葬儀》、《聖ボナヴェントゥーラの祈り》を描いた。これらの作品の成熟した表現は、現実的ではあるものの、暗闇を背景にして劇的な展開を示し、瞑想的な沈黙をたたえながらも、それらをすら超えようとしている。 またメルセス会の依頼により聖ベドロ・ノラスコの生涯を描いた絵画群《聖ペドロ・ノラスコの幻視》および《フッチの聖母》、殉教者聖セラピオンを描いた劇的な作品《聖セラピオン》など、修道会の宗教家の肖像画には、より強い精神的集中、緊張感がうかがわれる。描法はカラヴァッジョ風でありながら、同特にゴシック美術さながらの入念な様式化が試みられている。《ナザレの家のイエスと聖母》や《福者アロンソ・ロドリゲスの幻想》などにみられるように、明るい色彩を巧みに用いていることも特色の一つで、ことに非現実の光を表すために多用された白色によって、抽象的、幻想的な効果が印象的に表現されている。 ――このように彼の絵画の依頼主は、ドミニコ会、メルセス会、フランシスコ会、イエズス会、カルトジオ会、ヒエロニモ会など、多くがセビリャあるいはエストレマドゥーラ地方の修道会であったが、スルバランはその依頼主の要請に心からの精神的共感をもって誠実にこたえ、それゆえに彼は制作に際して絵画プログラムや場面選択にまで関与しえたのだった。修道院の戒律や反宗教改革の理念に忠実な彼の作品世界は、彼の心性そのものに他ならない宗教感情の豊かさや直接性により、変化に富んだ強烈な表現性を獲得し、独自の神秘的高みに達しているのである。 古典主義的理性とバロック的感性を両極とするヨーロッパ美術の趨勢のなかにあって、スルバランが一貫してその独自性を維持しえたのは、そこに彼の明確な意図があったためと思える。それは彼の絵画的技巧が、自らの確信に満ちた神秘主義や宗教体験を本然とするものでこそあれ、そうした内的経験と芸術観との関係に本末転倒がなかったというべきだろうか。 慎ましやかな構図、静謐なリアリズム、明確な輪郭と緻密な面による描法――カラヴァッジョの写実技巧からは静謐で厳粛な調子をくみとり、モンタニェスの写実的な人体彫刻に影響を受けつつ、後期ゴシック美術における宗教的情感を引き出すと同時に、バロックの誇張を排除し、孤独な精神的探求のすえに、スルバランはその独特の表現スタイルを見出したのである。 やがて名声をえて、1629年にはセビリャの画家として招かれると、彼は同市を中心に南部アンダルシア地方で活躍することとなる。30年頃までに、彼は聖ボナヴェントゥーラや聖ペドロ・ノラスコらの生涯をテーマとする聖人伝連作を手がけ、食事にまつわる奇蹟を描いた《カルトゥジオ会修道士たちの食堂の聖ウーゴ》の完成は1633年頃と考えられている。 スルバランの主要な特色を、これらの作品の上に見出すことができる。きわめて写実的な筆致で、彫刻的といいうる重厚な形態を描出していながら、構図は簡素であり、色彩は淡泊であることが多い。このような静寂にして澄明な世界において、修道院生活の禁欲と沈黙の諸相が具象化されていくのである。その芸術性は、地上的な現実を超自然的な幻視の域にまで高めたという意味で革新的であるが、アロンソ・カーノのような美術家たちからは激しい妨害をうけもした。 しかし彼の令名は首都マドリードにも伝わり、1634年にはフェリペ四世から招聘をうけて上京し、《ヘラクレスの功業(難業)》シリーズ10点と歴史画《カディス港の防衛(カディスの戦い)》を新宮殿ブエン・レティロの装飾画として制作、〈国王の画家〉の称号をえた。――だがこうした世俗画は彼の芸術的独自性と相容れないものだった。 祭壇画の大作《聖トマス・アクイナスの礼賛》(1631年)の制作を開花期として、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラのカルトゥジオ会修道院のための諸作品(1637 - 38年)や、グァダルーペのヒエロニモ会修道院のための作品群(《聖ヒエロニムス》、《聖ヒエロニムスの笞打ち》、《聖ヒエロニムスの誘惑》など)の完成の期間が絶頂期と考えられている。カルトゥジオ会修道院の連作中には、1638年の年記と「王の画家(レジス・ピクトール)」の署名入りの《羊飼の礼拝》も含まれる。さらにこの頃の制作として注目されるのは、《メルセス会の会員たち》、《十二使徒》、《カルトゥジオ会の聖人たち》などの連作の、瞑想したり祈りをささげる修道士や聖人の単身像であり、《聖ルフィナ》、《聖マルガリータ》、《聖カシルダ》など、数々の聖女像において、凝った様式化が試みられていることである。 3児を残して妻に先立たれたあと、再婚した妻も1639年に亡くなり、1644年に3度目の結婚をするなど、スルバランは家庭的には恵まれなかった。45年以後は若いムリーリョに名声を奪われる一方、6人の子供をかかえて家計も窮迫し、画家で協力者の息子ホアンをペストで失うなどしている。 そうした最晩年近くには、ラテンアメリカ諸所の聖堂や修道院の依頼によって制作された作品もあるが、多く工房の手が入っているため、凡庸な出来栄えとなっている。南米は当時スペインの植民地で、48年にペルーのリマの修道院から36点の絵の注文があり、1660年にはアルゼンチンのブエノスアイレスに60点が発送されたが、スルバランの制作は次第に量産的になり、量産的になった晩年作の多くは、ムリーリョの甘美な情感と通俗的な優美さにわざわいされて、スルバラン独特の静謐で行者的な厳粛さが見うけられず、明確な重厚さがなくなっている。――しかしながら《聖フランチェスコの埋葬》、《受胎告知》など散発的に質の高い作品を残している。 スルバランは新しい依頼主を開拓しようと頻繁にマドリードに出かけて行く。58年にはとうとうマドリードに転居して再起を図ったが、6年後、貧困のうちに同市で没した。没年の正確な日付は従来不明だったが、マリア・ルイサ・カトゥルラ女史らの調査では1664年8月27日と解明されている。 スルバランは生存中、本国スペインではムリーリョに名声を奪われてしまったが、中南米へ搬送した多くの作品により、スペイン系アメリカの植民地の画家たちに対して、ある程度の影響をおよぼした。スペインにおける修道院永代財産廃止令が1835年に成立するのを機に、スルバランの作品は次第に西欧各地に知られるようになった。クールベ、マネ、ピカソなどの画家が、スルバランに賛辞を呈している。 スルバランは修道士や聖人たちの肖像、彼らの神秘体験や苦行の姿などを描いて、スペイン・バロックに特異なジャンルを築いた。彼はカラヴァッジョ風の明暗法や写実表現に強い関心を向けると同時に、神秘主義的志向をも強く抱き、同国人ルネス・デ・モラーレスの古拙な宗教画にも関心を寄せ、ゴシック的な非合理性や精神性をたたえたスペイン・フランドル絵画にも注意を向けた。 ――画像の神秘的性格は空間の内面化によって、いっそう強められる。すると空間は遠近法の法則によってではなく、むしろ聖なる出来事の内的法則とでもいうべきものに従っているかのようであり、聖なる人物の周囲には神秘的な光が漂い、そこからメタ空間が喚起されることにより、輝く光は静謐な詩情を深めながら画面全体を潤す――。 スルバランはまた、数少ない静物画(ボデゴン)においても、きわめて独創的な高みに達している。左上のボデゴンの一枚は、単なる自然主義的な静物画ではなく、旧約聖書からモチーフをとっているが、彼の描いた他の静物は、つねに日常生活において慎ましやかではあるものの、欠かすことのできない役割を果たす品々である。それらは果実や陶器や素焼きの壺などが、テーブルの上に並べられているにすぎないように見える。しかしスルバランは、それぞれの特徴や材質をきわめて精緻に描出し、ついには対象の個性化の極みにまで到達しているものと思われる。 もともと彼の諸作には、一種独特の神秘的な雰囲気をたたえる人物像の脇に、ほぼ例外なく、こうした貧しい日用品や小動物などが配され、驚くべき写実力によって生命が吹き込まれている。 |

|

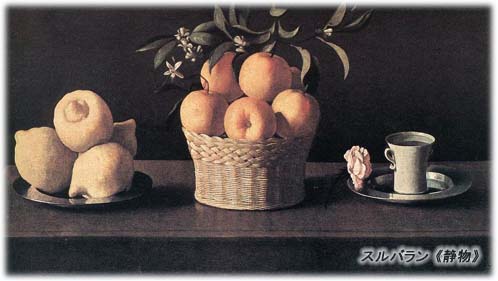

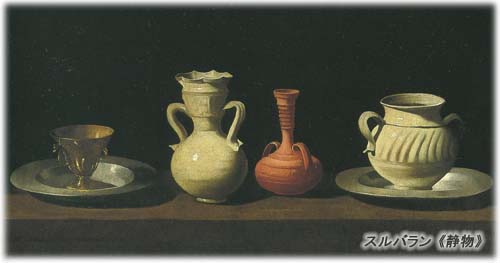

||