|

『あじな食卓』のこと 『もぎたてレシピ』が終了して約1年、その第2弾というべき企画は、生産地あるいは生産者とそれが食べられるところの2カ所を紹介するというもの。 タイトルは『あじな食卓』、ライターはグリーン・プラネットの社員一同で、集団ライター名として“北野あぐり”と名づけ、慣れないデジタルカメラで撮影しながら2002年9月3日からスタートした。週1回2カ所、時には3カ所に及ぶ取材は、予想していたとはいえ、かなりハードな行程で、これは2003年8月12日で終えた。 取材に快く応じてくださった生産者の方々、関係者各位に改めて深く御礼申し上げます。 |

初湯治のほてりも加わって、体がぽかぽかと温まるくじら汁 |

||

| 新雪がまぶしい元旦の朝、定番といえるニシンの昆布巻きなど8品のハレの膳にちょっと興味をひく汁物が運ばれてきた。フキ、ワラビ、ササノコ、ニンジン、ダイコン、豆腐、コンニャク、ササガキゴボウ。そして、黒い皮がついているのでそれと分かる薄切りの塩くじら。昆布だしで、具だくさんの素朴さが懐かしい。さっと煮て下ごしらえした塩くじらの脂身は塩気も抜けて、ぺろぺろした弾力と柔らかさでほどよく味噌味が染みている。 海岸から山間に約10キロ、道内で開湯最古の知内温泉の女将佐藤花子さんと京子さんが年に一度作る伝統の正月料理くじら汁だ。湯主の佐藤昌介さんは、「この辺りじゃ、三が日には当たり前のように食べているよ。保存しておいた塩くじらと山菜を使って、不足がちな動物性脂肪をとる料理だね。津軽海峡にはマッコウクジラが増え、漁具被害で漁師の悩みの種にもなっているようだ」と最近のクジラ事情も教えてくれた。 くじら汁が正月料理になったいきさつは諸説ある。ニシンを岸に追い寄せることから縁起のよいものとする説。また、春ニシンを追うクジラが網を破るため、食べて厄除けをしたという説。歴史的にみれば、産業革命以降、工業用油を求めてアメリカの捕鯨船団が、噴火湾や津軽海峡一帯に大挙して現れ、燃料や水や野菜などの調達のために函館開港を迫ったのも、同じマッコウクジラが相手だった。同じ江戸時代、日本農業を支えたニシン糟と、欧米の工業を支えた鯨油。くじら汁とニシンの昆布巻きが、同じ道南地域で正月料理として出合う不思議を思う。 |

ところで、地域唯一の温泉は、鉄分が多く薬効たっぷりの、5カ所5種類の源泉をもつ混合泉。「裏に歴代湯元墓碑がありますが、花形十文字が刻まれ、えぞ地キリシタンの隠れ宿でした」と佐藤さん。 松前藩は、徳川幕府より大千軒岳から流れ出る知内川一帯、湯の里に至る砂金採掘権を得ていた。ピーク時の1615年から約50年間は数万人が採掘に従事していたが、その中には天草・島原の乱以降の弾圧から逃れてきたキリシタンも多く、大千軒岳で50人が打ち首になったこともある。 知内の山々に隠れるように暮らしていた人々が、時折温泉で体を癒やし、正月にはこれを食べていたかもしれないと想像すると、素朴なくじら汁の味わいも一層奥深く感じられた。 (フリーライター 北野あぐり)  「開湯800年、松前藩の奥方も湯治にきたんですよ」と16代湯主佐藤昌介さん |

|

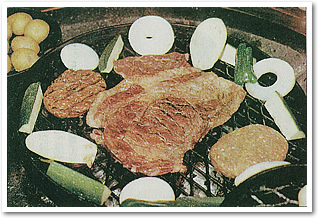

分厚いリブロースは350㌘。肉汁が出てきたところをひっくり返す。 |

||

炭火がパチパチ音を立てる。網のまん中に陣取っているのはリブロースのサーロインステーキだ。分厚い。赤身が濃厚、脂身はプルンと揺れている。

|

|

案内された放牧場は、草原から奥深い林へと広がり、その向こうに日高山脈が南北に連なる。草地には、一塊になった黒い牛たちがいた。アンガス種と黒毛和牛の交雑種だという。「自然交配で自然分娩。母子が一緒に暮らし、母牛の乳を吸うことで肺が鍛えられる。低カロリーの青草はもちろん、ササやヨモギをたくさん食べて、健康な胃袋になるんです」と雄三さん。300ヘクタールもの広大な牧場で10〜12カ月間放牧し、その間は牧舎に戻さない。 「ドラム缶型のがっちりした体格が健康に育っている証拠。巨体だけど、母牛に追いかけられたら私も逃げ切れない」と笑う雄三さん。背後の草原で700㌔もの巨体が、信じられない速さで疾走しているのには驚いた。 牛舎に行くと、放牧期間を終え、配合飼料で飼育されている牛が、じっとこちらを見ている。意志を感じさせる視線だ。その眼力の訳を考えていると奈緒子さんが言った。「牛たちは昼も夜も屋外で放牧されていて、冬になれば襟裳岬から吹き上げてくる雪の時には林に隠れたり、沢に移動したりして寒さをしのぎます。クマやキツネ、生後間もない子牛を狙うカラスから身を守ることも必要だし、鍛えられているんですよ」 大自然の中でたくましく生きる牛たちの姿に、力強い味の理由がわかった気がした。 牧場内に炭焼きバーベキューハウス「牛蔵」があり、10月末まで利用できる。要予約(TEL01463-6-2993) (フリーライター 北野 あぐり) |

無断で転載、送信するなど、朝日新聞社の及び各権利者の権利を侵害する

一切の行為を禁止します。

・ “インカのめざめ”のトマト煮(2002年9月3日) |

・ ポレポレ農園の卵(2003年2月11日) ・ “トマトパワー”のボルシチ(2003年2月18日) ・ こだわりロースハム(2003年3月4日) ・ つぶつぶでんぷん、タコの唐揚げ(2003年3月11日) ・ ファームインの朝食(2003年3月18日) ・ 幻の味、ルッツ(2003年3月25日) ・ 豚の冷しゃぶサラダ(2003年4月1日) ・ 南仏料理カスレ(2003年4月8日) ・ 雪割りなばな(2003年4月15日) ・ マガレイの煮付け(2003年4月22日) ・ 根ワサビ(2003年5月13日) ・ “地もの漬け”バイキング(2003年5月20日) ・ 学校給食の痲婆豆腐(2003年5月27日) ・ クルミ入り生炊きシラス(2003年6月3日) ・ 棚田の米のおにぎり(2003年6月10日) ・ 朝摘みイチゴのリゾット(2003年6月17日) ・ ルバーブのブランマンジェ(2003年6月24日) ・ 朝どりレタス(2003年7月1日) ・ 特製日高つぶめし(2003年7月8日) ・ ホタテの炙り焼き(2003年7月15日) ・ シュウパウロウ(羊肉の塩煮込み)(2003年7月29日) ・ 鮭の醤油(2003年7月22日) ・ カゴメ昆布(2003年8月5日) ・ 駒谷牛(2003年8月12日) |