|

『もぎたてレシピ』のこと 夕刊離れをしている若い人にも読んでもらえるような紙面を計画中の朝日新聞に、提案したのが<生産者ならではのおいしい食べ方>を取材した『もぎたてレシピ』。従来のいわゆる“食もの”はお店やメニューの紹介、そして野菜そのものの故事来歴や栄養などがほとんど。生産者の登場も少なく、旬の季節のスタートを切る収穫風景とか新しい品種に挑戦などが大半。説得してもデスクは新鮮味を感じないようで、それでもちょっと親切に「書いて見てよ」とチャンスを与えてくださった。言われるがままに十勝清水町で炭埋農法で野菜を栽培している佐々木干城さんから教えていただいたかぼちゃの水分だけで炊く『九重栗かぼちゃ』を書いてプレゼンテーション。 |

|

なだらかな丘陵地帯にパッチワークのような美しい田園風景が広がる美瑛町は、今や道内屈指の野菜産地。この町の新時代の農業に情熱を燃やす若き農業家たちで組織するOHF丘の里ヘルシーファームでは今、北海道の夏の風物詩とも言えるグリーンアスパラが収穫の季節を迎えている。 「うちのアスパラはそんじょそこらのアスパラとは違う」と胸を張るのは、OHF代表の墫野(はんの)豊さん。OHFでは、もう20年以上も前から有機・低農薬栽培に取り組んでいるとのことで、「そんなことはとうの昔に当たり前」と鼻息が荒い。 農薬はほとんど使わない。畑にはじっくり熟成させた完熟たい肥をふんだんに入れる。そしてさわやかな風と、上川盆地特有の昼夜の寒暖差が十分に糖度をアップさせてくれて、これがおいしさの源になる。こうして育てられたOHFのアスパラは、なるほどみずみずしく丸々と太っていて、見るからにおいしそうだ。 |

|

しかも、「うちのアスパラは皮をむく必要も根ぎわを切り落とす必要もありません」。根ぎわまで全体が柔らかなので、「丸ごと食べて」と自信満々のOHFアスパラは、バターいためでも酢味噌(すみそ)でもてんぷらでももちろん美味だけど、やっぱり“素”で食べるのが一番とのこと。 (フリーライター 越幸恵) |

|

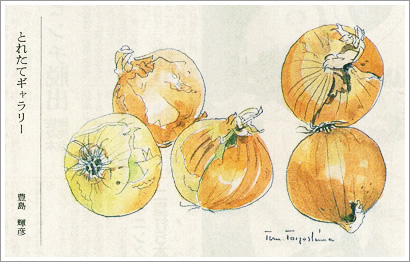

見た目は変哲ないが、珍しいタマネギである。一体何が珍しいかというと、全く農薬を使わずに栽培しているからだ。 タマネギは病気や虫に冒されやすいため、一般的に農薬散布は欠かせない。ところが北見市の「蝦夷農園」は三十三年もの長い間、農薬と化学肥料を一切使用せずに栽培している。今年三月、全国の農業者や団体を対象にした「環境保全型農業推進コンクール」で会長賞を受賞した。その“北原さんちの玉ねぎ”が今、旬である。 |

||

とれたてギャラリー 豊島輝彦 |

|||

| 北見市川東地区、常呂川の南岸通りは通称オニオンロードと呼ばれる。その一画に蝦夷農園のタマネギ畑が広がる。水はけのよい砂地帯、晴天日数が多く寒暖の差がある気候は、タマネギのためにある土地柄といえるかもしれない。 早生のウルフ種は三月十日頃にハウス内に種をまき、約二ヶ月育苗する。二重のビニールで覆い約一八度に保たれたハウス内では、雑草との戦いが始まる。「栄養分を取られないように、雑草の種が落ちる前に取るんです。生え始めの草を見つけると、ハウス内に板を渡し腹ばいになってピンセットで抜くんですよ」と農園の主北原潤哉さん。露地に定植してからも中腰の手作業で雑草取りが続くという。 無農薬で栽培することがいかに大変な作業かが想像される。肥料はナタネ粕、米ぬか、緑肥などをすき込み植物性有機にこだわる土づくりをしている。「たとえ一食分でも汚染のない命の糧を…」という農業哲学に徹している。やや小ぶりだが、ずっしりした重みと甘さは自然の恵みと北原さんの努力の賜物だ。「農薬栽培をする人がどんどん去るなかで、やめたいと思ったこともありましたが、買って下さる人がいるということが励みになりました」「今年は蒸し暑かったせいか長玉が多い。それでも肥大期に雨が降ったので去年より大きめ」「薄皮は肝臓に効くといって、無農薬のうちのタマネギを重宝に思ってくれる人もいます」とタマネギに関して北原夫妻は能弁家になる。 奥さんの操子さんに教えてもらったのは、手軽に作れるかき揚げ(二人前)。まず、小さめのタマネギ一個をくし形に切る。ニンジンも小さめを半分ぐらいせん切りにする。ほかの具はシイタケ、冷凍エビ、ホタテ、イカなど冷蔵庫にあるものを応用。操子さん流は根ミツバの利用。衣は「ちほく小麦粉」をカップに六〜七分目。水でさっとかき混ぜ、好みで塩を入れ、タマネギなどの具を混ぜる。大きめのスプーンで熱した油に落とし、広げてかき揚げにする。

|

<作りおきに便利な玉ネギドレッシング> タマネギのスライス(大2個分)、酢とサラダ油各3/4カップ、しょうゆ、みりん、酒各1/2カップ、砂糖大さじ3(好みで調整)、塩小さじ2を全部合わせて漬け込む。サラダはもちろん、そのままカレーライスの付け合わせや漬物代わりに。 <辛みと甘みは同じ?!> 特有の刺激臭と辛み成分の正体は硫化アリル。この辛み成分を加熱すると甘みに変化する。ハンガーグで味比べすると、生のままでみじん切りを入れると香りが強くて甘みの少ない仕上がりに。一方バターで炒めてから混ぜると香りはそれほど強くなく甘みのあるハンバーグになる。 <生食は切りおきが効果的> サラダなど生で食べるときは、水にさらさず20分〜1時間ほど切りおきすることで、毛細血管を強くし血液をさらさらにする効果を高めるといわれている。健康が気になる方は試してみてはいかが。 <蝦夷農園のタマネギ> 「蝦夷農園」が生産する「北原さんちの玉ネギ」は、コープさっぽろの店舗と協同購入で取り扱っている。問い合わせ先は蝦夷農園の北原操子さん(tel0157−24−6791) |

※この記事は朝日新聞社及び各権利者の許諾を得て転載しています。

無断で転載、送信するなど、朝日新聞社の及び各権利者の

権利を侵害

する

一切の行為を禁止します。

・ グリーンアスパラ(98年5月18日) |

・ 生麩ステーキ(99年6月21日) ・ 房なりの完熟ミディトマト ・ 牛のすね肉のシチュー ・ カッテージチーズのバター焼き (99年7月12日) ・ プッチーニのサラダ (99年8月2日) ・ ホウレン草の常夜鍋 ・ 焼尻島の平目(99年9月6日) ・ 「札幌黄」の焼き肉のたれ ・ メークインの茶碗蒸し ・ つるの子大豆のおから料理 ・ アワビのおじや ・ マグロのたたき丼 ・ 山葵のおかか飯 ・ 札幌キャベツの正調にしん漬 ・ サオマエコンブのサラダ ・ みつばのキムチ ・ 稚内の棒ダラ漬け(00年1月31日) ・ ジャンボニラの和風サラダ ・ 鈴木農園の“卵ドリンク”(00年2月28日) ・ 白老寒風干しの鮭くん ・ 道産米新酒「大地のしずく」 ・ スイートバジルのサラダ ・ 美深のキャビア (00年4月17日) ・ 農家製十勝チーズ (00年5月15日) ・ 雁里沼のナマズ (00年6月5日) ・ ホワイトアスパラ (00年6月12日) ・ サッポロメロン (00年7月10日) ・ 緑ナスのサラダ (00年7月24日) ・ 中札内の枝豆 (00年8月21日) ・ 十勝のゴボウ (00年9月18日) ・ 北原さんちの玉ねぎ(00年10月16日) ・ 白老のババガレイ(00年11月6日) ・ オホーツクのクチグロマス (00年12月18日) ・ 風連のつきたてもち (00年11月27日) ・ 伊達のアイスクリーム (00年12月25日) ・ 長沼のヘルシーパオ (01年1月29日) ・ 今金町のカブ (01年6月18日) ・ 恵庭の手づくり味噌 (01年3月19日) ・ 森町濁川の「桃太郎」 (01年4月9日) ・ 大野町のイチゴ (01年5月7日) ・ 夢民村のピーマン (01年5月28日) ・ サロマ湖のカキ (01年2月26日) ・ 宗谷のナマコ (01年7月9日) ・ 栗山のユリ根 (01年8月6日)

|

|