2、目的地 長野県大鹿村「中央構造線博物館」

3、集 合

【第一集合場所】高倉南公園・西口前 6:00集合 PSさん、SM

【第二集合場所】中央道・談合坂SA 7:00集合 KBさん

【バイク・メンバー】

| 記号 | メンバー愛称 | 所 有 車 |

|---|---|---|

| PS | Public Servant | BMW R1150-RS 1150cc |

| KB | Kyoto Boy | BMW R1100-S 1100cc |

| SM | Snow Man | BMW R1100-RS 1100cc |

4、コース

6:00集合 中央道 7:00集合36km 中央道 161km 自宅――――高倉南公園――――八王子IC――――談合坂SA――――諏訪SA 6:00〜15 6:25 6:35〜7:05 8:05〜9:10 中央道 中央道 221km 223km 232km 244km 見学 ――――岡谷JCT――――松川IC―給油――――小渋ダム――――大鹿村中央構造線博物館 9:22〜25 9:30〜35 10:00〜30 10:55〜12:35 244km 254km 264km 287km 中央道 ――――昼食休憩――――安康露頭――――大鹿村――――松川IC――――岡谷JCT 12:40〜13:10 13:25〜14:55 15:40〜45 中央道 347km 中央道 470km 中央道 509km ――――諏訪SA――――談合坂SA――――八王子IC――――給油――――自宅 16:10〜17:00 18:20〜19:00 19:40〜45 20:00

5、走行距離

| 走行距離 | 燃 料 | 燃 費 | |

|---|---|---|---|

| 往 路 | 223 Km | 12.6 Litters | 18.4 Km/L |

| 帰 路 | 286 Km | 14.5 Litters | 19.7 Km/L |

| 合 計 | 509 Km | 27.1 Litters | 18.9 Km/L |

6、今回のツーリング・ポイント

| 項 | 名 称 | 説 明 |

|---|---|---|

| 1 | 中央構造線博物館 | 映画「日本沈没」に関連した興味ある場所 |

| 2 | 安康露頭 | 中央構造線が露出している場所のひとつ |

7、状況・感想

<エピローグ>

今回はPSさんの発案で「中央構造線博物館」を見に行く事になった。後は私が調べてルートを決め周辺の見所を考え全体計画をまとめた。ST−21のメンバーは科学技術に興味を持つものが多いので大勢の参加を期待したが、皆さん多忙で日程が決まらず、一時は日程の再調整を考えた。しかし、延期したところで参加者が増加する保証は無い。しかも7月度計画を別途考えるのも煩わしい。ということで、参加者3人で当初の計画通り実行することにした。

(1)天気は晴

前日は天気が多少心配であったが夕方には予報も好転して雨は大丈夫そうだ。曇の方が涼しくてよい。いつもの通り中央道・談合坂SA7:00集合だが、前回参加を忘れたKBさんは早く到着していた。少し歓談してから出発。いつもの、(国境の)長い(笹子)トンネルを抜けると晴国(甲斐)だった。ラッキー。最高のツーリング日和だ。心弾み3台のBMWは快走する。

(2)フリーランと八ヶ岳

走り屋ばかりなので、お互い気を遣わないように諏訪湖SAまでフリーランとした。PSさんどうぞと手招きをすると、サッと3人のトップに出たかと思うとその後をKBさんが追う。車の台数が多いので追い越しを少し遠慮していたら2人はあっという間に見えなくなった。

甲府盆地を抜けて小淵沢に来ると気温が下がりヒヤッとしてくる。外気温の違いが二輪車では肌に直接感じることが出来るので楽しい。右手には八ヶ岳が見えて素晴らしい景色だ。バイクでは眼前に四輪のような障害物が無いので将に180度のパノラマである。

話を戻すと、道路が空いてからかなりスピードを上げたが先行の2人に最後まで追いつくことが出来なかった。3分くらい差がついたらしい。高速道での3分はかなり大きい差である。

(3)小渋ダム

諏訪湖SAを予定より早く出発できて快適に走る。先日の洪水で岡谷JCT付近の交通が心配されたが全く問題なく、ここから左に折れて伊那方面に向かう、この道路も左に南アルプス右に中央アルプスを臨み最高の景色を堪能できる。

松川ICを降りて暫く小渋川に沿って走ると小渋ダム(小渋湖)が見える。PSさんの案内でここに立ち寄ることになった。

このダムと小渋川の水が濁っているので係官に聞くと洪水のためでなくこの川は万年濁り水なのだそうだ。形成している石や土が粘土質で水に溶けるためとの説明であった。

|

|

|

|

| 小渋ダムの私とPSさん | アーチ型の小渋ダム | 100m以下に放水中 | 怖々覗き込むKBさん |

このダムはアーチ式であの有名な黒四ダムと同じ構造だ。景色も似ていて小型黒四という趣だ。KBさんは高いところが苦手とのことでダムのトップから100m以上下の放水状態を見るのに恐る恐るだ。でも楽しそうに覗いていた。

(4)「中央構造線博物館」

小渋ダムから25分ほどで大鹿村「中央構造線博物館」に到着した。長閑でよい山村であるが産業は林業くらいしかなさそうである。そういう意味で「中央構造線博物館」と各所の「露頭」は村一番の観光資源かも知れない。

小渋ダムから25分ほどで大鹿村「中央構造線博物館」に到着した。長閑でよい山村であるが産業は林業くらいしかなさそうである。そういう意味で「中央構造線博物館」と各所の「露頭」は村一番の観光資源かも知れない。前庭の「岩石園」にはご覧の通り各種の石が転がっておりよく見るとその岩石の説明書きが付いている。それら岩石の間に線が引いてあり中央構造線の表示があった。3人で指差し記念写真とした。そういえばイギリス・ロンドン・グリニッヂ天文台にも経度0度の線が引いてあり観光客はその線上で記念撮影をしていたっけ。 |

|

|

|

|

| 中央構造線博物館と3人 | 中央構造線を指差す3人 | マイロナイト化に伴う褶曲 | 中央構造線断層模型 |

岩石園の白線は、じつは中央構造線の正確な位置ではなく、博物館の裏側を通り、白線の延長線上の山を結ぶところらしい。上掲左から2枚目の写真の背景の左の雲と右の青空の境界に見られる尾根上のくびれが中央構造線の位置だそうです。

主題が特殊なので見学者は少ないが少人数で次々と見学者が訪れた。岡崎から子供二人連れのご夫婦が来られて日本人の奥様が説明員の話をご主人にイタリア語で同時通訳をしていた。このような小さな子供を連れて見学にこられるところを見るとかなりの学者さんなのかもしれないと勝手に想像した。

(6)「安康露頭」の見学

断層の断面が露出している部分を露頭というが、河原の「安康露頭」を見に行った。博物館から10km 15分のところにあり、水流で出来た小さな崖にその部分が見られる。後日の博物館からの説明によると、ここは7月19日の大雨で「安康露頭」が埋まった跡だそうです。PSさん(左)の左に見える茶色の岩石が花崗岩の破砕岩、KBさん(右)の右背面の岩は緑色片岩の破砕岩、私(中央)の後ろあたりに中央構造線(両岩石の境目)があると思われる。

断層の断面が露出している部分を露頭というが、河原の「安康露頭」を見に行った。博物館から10km 15分のところにあり、水流で出来た小さな崖にその部分が見られる。後日の博物館からの説明によると、ここは7月19日の大雨で「安康露頭」が埋まった跡だそうです。PSさん(左)の左に見える茶色の岩石が花崗岩の破砕岩、KBさん(右)の右背面の岩は緑色片岩の破砕岩、私(中央)の後ろあたりに中央構造線(両岩石の境目)があると思われる。

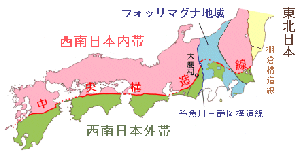

西南日本内帯の岩石は茶色の花崗岩マイロナイト、西南日本外帯の岩石は青黒色の緑色岩からなり、右写真の石のように接している。

|

8、費 用

| 項 目 | 費 用 (円) |

|---|---|

| ガ ソ リ ン | 3,982 (1932+2050) |

| 高速道路 | 7,800 (3900*2) |

| 飲 食 | 1,100 (120+昼食860+120) |

| 入 場 料 | 500 |

| 土 産 | 1,680 (945+735 |

| 合 計 | 15,062 |

今回は天気と良友に恵まれ楽しい「中央構造線博物館見学ツーリング」を満喫できた。

[使用カメラ] CANON Kiss Digital (6.3Mpixel) [使用レンズ] CANON LENS EF-S 18〜55mm (35mm フィルム換算 29〜88mm)