|

アイボールに主眼を置いたハムフェアだった。いきなりJA1KAWのPLCビラまきに「ご苦労様!」。KDDIのDish運用を実現したJH1KRCは初対面だが、幾年も前からやり取りがありそんな気がしなかった。JACOMのJH1MLPとも初対面だったがこちらも同様。JA1TGC他トップガンの皆さんとは時々オンエアでもQSO頂いている。その中でJA1PYPが取引先の部長さんと分かり仰天。JA2QXYは不参加で人質に彼のLBアンプ基板をGet。昨年5月御殿場でお世話になったJA1OND/JA1BRK/JA1HGY他FEDXPの皆さんは揃いのTシャツで相変わらず。JA1RJUにはEME免許が無事下りた事を報告。高岡のJA9JXは南極初交信を再現させ話題だったが声も響き元気。TMCのJA1ADDは痩せられた様だが元気そう。同JA1ORYとは小林無線談義、別れ際展示中のAS-80のチラシを頂く。FRラボJA3FRは帽子がお似合いでEHアンテナとコリンズのレストア談義。平群クラブJA3BEQからはGS-35BのソケットをGet。他多くの方とお逢いし、名札に気付かれた方からも声。大変嬉しい事だとつくづく・・・無線ってコミュニケーションだなぁって。皆さんのハムフェアは如何だったでしょうか。写真は会場の様子。オンマウスはゲットした品々。 |

|

6年振りにハムフェアを訪れた。東京駅八重洲口から初めて都営バスに乗った。所要時間が分からないので早目に出たら何と8時45分頃ビッグサイトに着く。慌てると格好悪いのでトイレで用を足してからロビーで様子を伺う。まだ出展者が準備で出入りする時間で、一般のお客さんはそうはいないだろうと思ってみると、チケット販売所の前に長蛇の列。様子ばかり見てはおれないとその列に加わり周囲を見渡すと自分と同年代以上のオヤジばっかり。自分は未だ若い方だと安心するが、これがアマチュアの実体かと思うと電子立国が泣くし気も重い。そうこうしているうちに目の前で開会式セレモニーの準備が始まった。そして9時半頃になると関係者が集まりだし、9時45分頃とうとう開会式。初めての事なので相応に期待を持っていたのだが、進行は段取りが悪くお世辞にも上手とは言えない。多くのお客さんとセレモニーに全く一体感が無い。こんなやり方を毎年やって来たの?・・・どうなっているんだろうと必死に手を叩き盛り上げようとしたがダメ。それにJARL会長の足どりも怪しく、挨拶も時代を突いているとは私には思えなかった。周辺に若者は皆無でオジサンばかりの状況にハッとしないのだろうか・・・と内心。ご自分の年齢以上の人は居ないだろうから全てが若く見えるのかと皮肉る。まぁせっかくのハムフェアだから余り気にせず穏やかに会場に入る事にした。 久しぶりに高速夜行バスで移動し26日6時半に福井に帰還した。多くの人に逢え楽しい一日であった。しかし開会式を含めたJARLの運営スタンスには課題が多いと感じた。(以下コールサイン表記で氏名・敬称略) |

| オンマウスのGoodsを紹介すると、紫のCDはFRラボから頂戴したEHアンテナの解説。その間の白いCDはPLCの解説。中段左の図書はJA1BWA直筆でサインを入れて貰った「DXの歴史」(会場特別価格)・・・そう言えばこの時JH6RTOともアイボール、お2人とも1年3ヶ月振り。その左はPLC反対のチラシで右中央に敷いてあるのはJA1ORYより貰った小林無線のAS-80のチラシ(コピー)。右上はハムフェアのパンフレットと入場整理券に自前のHPバナーをあしらったネームプレート。下段左はPC切換え器(これはアキバのSofmap⑧)。その右はGS-35Bのソケット。その右は大サービスしてくれた江戸川台クラブの貫通コン(会場写真実はここ)。その右はご存知大進無線のRF電流計。コモンモード電流の評価に役立つ。そして一緒に購入してしまった三和のデジタルテスター。下の基板はトップガンクラブで頒布していたJA2QXY設計のLBアンプ基板。と言うことで殆ど買い物らしい買い物はしていない。 |

|

昨朝、起きて直ぐ恒例のラジオ体操をやった。それが悪かったのかどうか分からないが、段々と腰が痛み出し靴下を履いたりトイレで尻を拭く等の動作がきつくなった。出勤後もその傾向は強まるばかりで最後は前屈みになる事も辛くなった。歩行はゴリラの様に背筋を伸ばし腰を折らないとズッキンと痛い。早目に帰宅して横になって様子をみた。布団に腹ばいになったりして痛くない形で休んでいるうちに眠ってしまい気が付くと21時。余り改善は見られず、それでも食事はとらなければと形ばかりの夕食を済ます。そして再び床に就き、次に目が覚めたのが4時。おや大分楽になったぞ!。ひょっとしたらと再び床に就き最後に起床したのが8時。随分回復が見られ昨日帰宅した時より大分良い。上体を曲げなければ普通に歩けるようになっている。しかし体を曲げたり動かしたりすると痛むので、今日は大事を取り休みを頂戴する事にした。全く恥かしいのひと言で、職場の皆さんには恐縮している。それで一日自宅で静かにする事で大幅な回復に至った。 24歳の時出張先で、酔った勢いで重いモノを持ったらしく、翌朝目が覚めると腰痛で動けない事があった・・・今になってその事を思い出している。写真は実験中のRxで毎朝JOFGのラジオ体操が響く。 |

|

写真左の白木棚は昨晩製作したモノ・・・夏休み、何をしたのか忘れないうちにTopicsに書き残してみたが、記憶から脱落したモノもある。この日は朝5時からカミサンが朝食を用意してくれ、梅干やお茶などの食材を持たせてくれた。三男が名古屋で研修があり、長男の所に滞在するため一緒に立ち寄る事にした。長男とはスタッドレスタイヤを引き取る約束があり、これ幸いだった。5時45分頃清水を出発。東名高速は順調に進み(浜名湖で給油、上郷で土産購入)、名古屋ICを降り長男のアパートに着いたのは7時55分だった。三男には前の晩「朝早いぞ!」と告げていたが、彼は早く寝るどころか、一晩中起きる手法で朝に備えていた。明日から企業にお世話になるのに、どういう感覚なのかと親心がちらつく・・・。出勤前の長男は寝ぼけ眼で迎えてくれ早々に荷物を入れ替えた。タイヤは思っていたより大きく、後部座席を倒してようやく納まった。子供達に一声掛け8時20分には名古屋を後にした。

福井への道中も順調で、名古屋からは春日井ICで高速に戻り、米原から北陸道に入る。朝が早かったせいか空腹感があり、賤ヶ岳で天ぷらソバを食べる。11時半には福井の自宅に帰還。9日間の夏休みがようやく終わろうとしている。 |

|

11日から始まった夏休みも明日19日までで終わり。何をやったのか記憶も怪しい状態だが、言えるのは百姓は休み無く忙しいと言う事だろうか。特に雨が降らないこの夏は、植物や動物が人間を休ませてくれない。それに私的な楽しみなどを加えると、一日中何かをやっているような気がしてくる。このことはカミサンに良く言われる・・・やりたいことが後回しになるか出来ないって。それも毎朝5時半には起床して寝るのも22時過ぎとくりゃ、普通のサラリーマンでは想像も出来ない世界だし、これが日本農業の実態とも言える。難しい話をすると直ぐボロが出るのでこの辺にしておく。 写真は柑橘栽培には欠かせない摘果(てっか)作業の様子。これは太田ポンカンだが、既に¥500玉位の大きさになっている。玉が枝先で集中し成長の妨げにならないように積極的に落とす。日陰で成長が望めない玉や小さな玉も同様。大きさの揃った玉を収穫するための知恵である。その昔はこんな事はせず、単純に量だけで売れていたいた時代もあったが、今は必須の作業である。それから何よりこの作業が、収穫作業をはじめ収穫後の選果作業を省力化してくれるのである。自然の流れから見ると実にもったいない気分だが・・・。 |

|

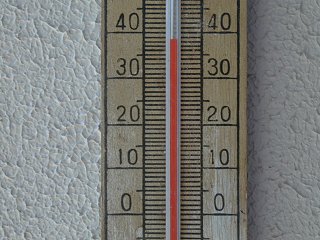

この8月16日と17日は全国的に大変な猛暑で、多治見市と熊谷市では何と40.9度を記録、74年振りに記録更新となった。地球温暖化が叫ばれて久しいが、今まで記録更新に至らなかったのは何か理由があるのだろうか・・・或いはそんなに単純な話ではないのか。 それで帰省先の静岡市清水区山切の実家でもどの位の気温を示すか興味があり、玄関横の温度計を注視する事になった。最高温度計なる便利なものはないので、13時前後に幾度か足を運び写真撮影する事にした。写真は16日13時27分に撮影したもので、何と約38.5度を示している。子供の頃の記憶では、35度を超えた位が最高と記憶しているから、この数字はただ事ではない。 この暑さは翌17日も続き、何と39度を示した。前述の多治見市では再び40度超の40.8度を記録した。 この温度では何もやる気も起きず、冷えたビールをあおって高校野球TV中継観戦をするのが精一杯。17日は第3試合と言うこともあるが、静岡代表の常葉菊川高校の代打同点3ランやサヨナラ勝ちも手伝い、多少は暑さを忘れさせてくれる日であった。オンマウスはそれでも体力をつけようと家族で尋ねた静岡市駿河区の鰻の石橋店内。 |

|

夏休みの恒例、HanaとPiggのシャンプーを行なった。風呂場に順番に連れ込み、私と3男で対応した。 毎日暑い事もあってか、水をかけても静かなモノだった。それにしても抜ける抜ける毛。裸になってしまうのではと気になるが、握りこぶし程度では全体の量から比べたらたいした事は無いようだ。 シャンプーは水で体を十分濡らせたあと、動物用のシャンプーをかけ、人間が髪の毛を洗うのと同じ要領でやる。途中体をローリングさせてブルブルっとやると、水が飛び散り濡れまくり状態になるが、犬達は気持ち良さそうな顔をしている。 写真は水を被ってより細く見えるHanaと、それにオンマウスは毛がいっぱいあるPigg。散歩に出るとやたらと動き回る2匹だが、このときは信じられないほどおとなしく静かだった。 洗った後は贅沢にもタオルで水をふき取り乾かす・・・こりゃ自分の場合より丁寧じゃないかと独り言。更に毛づくろい用のブラシをかけるとまたまた毛が抜けてあっという間に毛の固まりが出来る。 犬達は終始嬉しそうな顔をしているが、それにしても贅沢な時代になったものだと思う。 |

|

6時半に福井を出発。北陸道は殆ど貸切状態で米原まで走る。名神高速はさすがに車が多いが、渋滞する程ではなかった。しかし下り線は既に渋滞が始まっていて、道路は駐車場の様相。しめしめと上り線車を走るが愛知県に入ると様子が変わってきた。JCTやICが続くため渋滞が始まっていた。ノロノロ状態が数ヶ所あったが、下り線の渋滞状況に比べたら月とすっぽん。しゃあないなぁと成り行きに任せた。東名高速に入り岡崎辺りを過ぎると渋滞も無くなったが、前述の渋滞の影響で清水の実家に着いたのは11時半で5時間を要した。 昼どき、親父が友人の梨畑のミツバチの箱から、蜜が詰まりずっしり重い巣枠を10数枚持ち帰った。昼食後それを遠心分離機にかけて搾った。この時期の花は一種類ではないので百花蜜としている。それでも15Kg程度収穫できたから驚く。暑いが天気は安定しておりミツバチもそれなりに活動が出来たのだろう。普通はこの様な事は少なく無く思い掛けないプレゼントだったが、それなりの作業が伴う。 そのほか噴霧器で野菜(サトイモ・サツマイモ・ナスほか)に殺虫剤を散布したりと、夏休み初日から百姓三昧が始まった。写真は翌12日に新盆で訪れた清水区中河内地区の16時頃のたたずまい。 |

|

職場で地元高専生のインターンシップを受け入れることになり、3日から9日まで2名の学生が研修にやって来た。初日3日の昼食時、世間話の最中に無線好きのM教授を御存知ですか?と学生に尋ねた。そしたら何と学生の一人の担任と分かり、お互いにビックリ仰天。その模様をメールでM教授にお伝えしたところ、最終日9日にご挨拶したいと返事が届いた。M教授は福井に転勤してから絶対に御逢いしなければいけないと思っていたお一人で、既にメールでその旨をお伝えしてあった。9日は設備見学が設定され、午前は福井市内を周り、午後は大野市を往復した。M教授は10時過ぎに挨拶に来られ、お昼まで同行された。教授とは幾年も前からメールでのやり取りがあったが、実はアイボールはこの日が初めてだった。1960年代後半CQ誌に掲載されたTRCVの製作記事は良き目標だったし、EMEをはじめとする宇宙通信へのこだわり、南極越冬隊・・・どれをとっても先駆者だった。会話の中で時々飛ばすジョークは中々示唆に富んでおり、さすが!と納得してしまった。写真は、大野市を尋ねた時の荒島岳方面。田んぼと山並み、それに雲が作る風景がなんとも言えない。なおM教授とはJA9BOH/前川氏のことで、大野市は彼の故郷である。 |

|

朝カミサンからメールが届いた。苦労して撮影したと言うコメント付きで、シジミチョウの写真が添付されていた。乱舞していたらしいが携帯カメラに収まったのはこの一匹だけ。そう言えば昨日もメールが来ていたなぁと探すとこちらにはアブラゼミが添付。散歩中に背中にとまったらしく、弱っていたのか簡単に捕まえられたらしい。写真はそれらを合成したもの。 静岡では7月の中旬からクマゼミが泣き出すが、今年の福井は日照時間が例年の半分程度しかなく中々セミが鳴かなかった。それで7月も終わりに近い頃、さくら通りの桜木で鳴いているセミを発見。最初はアブラゼミかと思っていたが、どうも鳴き声が違う。近寄って見ると何とニィニィゼミだった。 田舎では、昭和40年頃まで一番捕まえやすいセミで、昆虫採集の登竜門だった。要するに一番数が多かった。農薬の影響で巷から姿を消し、今では高級セミになってしまった。最後にニィニィゼミを捕まえたのは昭和の終わり、清水興津川上流の西里キャンプ場・・・いや違う2年前に単身アパートに迷い込んだ1匹がいた。ニィニィはヒグラシやツクツクボウシ同様に捕まえ難いセミに変わってしまった。何れにせよ昆虫採取は夏休みの風物詩だ。 |

| 以前から行ってみようと思っていた所に国見岳(標高656m)がある。20年前の1987年、仕事で同僚と上り仮設ヘリ追尾基地を作った事がある。その同僚は札幌から駆けつけた人間で、道中にあった竹薮を生まれて初めて見たと言って興奮していた事を思い出したりする。しかしそれが何処だったかは良く分からない。当時の山頂には何も無かった記憶があるが、現在は風力発電設備や無線基地局、アマチュア無線用リピーター基地、それに福井市の国見岳森林公園がある。キャンプ場と管理事務所(写真)があり複数の家族連れがキャンプを楽しんでいた。食堂があったので尋ね牛丼を作ってもらった。美味しかった。管理人のM氏とY氏に作って頂いたのだが、食後話を聞かせて頂き名刺まで頂戴した。9月23日は「923=クニミ」と言う事でタレントを呼びディスクジョッキーをやるらしい。11月〜3月は雪のため施設は閉じてしまうとの事。2つの登頂ルートがあるが、福井から来るルートが最も早いとの事だった。食事後20年前の面影が無いか付近を散策したが、随分様子が変わっており当時仕事をした場所は見つける事が出来なかった。所要時間は車で登頂に約1時間、下山は40分程度であった。 |

|

|

当HPのTopPageアクセス回数が10万回を超えました。 2001年9月4日に開設して以来5年11ヶ月で達成しました。 日頃から御利用頂いている皆様に感謝申し上げます。 これからも可能な限りの更新やメンテナンスに努めますので宜しくお願い致します。 写真はカウンタが10万回を示しているTopPage。オンマウスは過去のアクセス推移を示したグラフ・・・それにしても暇なヤツだと思われそうだが、傾向がつかめて面白い。 実は昨日から1泊で東京出張があり、深夜23時半頃帰宅すると愛媛のK氏から10万回突破を知らせるメールが入っていた。そしてカウンタが10万回を示すjpg画像が添付されていました。 10万回はTopPageのカウンタ表示です。TopPageスルーで入られる方も相当数に上るようですので、本当のアクセス回数は不明です。 何時まで続くのか分かりませんが、マイペースで進めて行きますので今後ともよろしくお願いします。 10万回カウントの節目で、RadioLifeを始めた頃とHPを始めた時の初心を思い出している。 |

|

大野と勝山に急用があり車で往復した。初めての奥越方面のドライブなので、カーナビに最初の目的地である大野市街をプリセットした。自宅からは大野までは約30Kmある。9時40分頃出発してR158を東進、足羽川沿いを走り10時20分頃に到着した。福井市内を抜けるまでは渋滞したが、その後は極めて順調だった。最初の所用は11時頃までに済ませ、次の目的地である勝山に向かった。勝山では水無山に登り所用を済ませた。その後、再び大野に戻り昼食をとって福井に戻ったのは15時頃だった。 実は翌日東京で研修があり、それに備え17時15分の特急「しらさぎ」に乗った。米原で新幹線「ひかり」に乗り換え、東京からは「中央線快速」に。更に新宿で「小田急」に乗り換え目的地の祖師谷大蔵に着いたのは21時半頃。駅のラーメン屋で夕食をとって宿に入ったのは22時過ぎだった。東京〜福井は本当に遠いとつくづく感じる。 写真は12時過ぎに勝山市水無山中腹から見た勝山方面の眺望。オンマウスは東京渋谷から明治神宮越しに見る新宿方面・・・東京は仕事をする所で住む場所ではないなぁと改めて認識。地方から見たらその人出は、1日中いや1年中お祭りの街と言えないだろうか。 |