|

連日の猛暑の中、8月30日(日)に清水区の高部生涯学習交流館で電波教室が行われた。写真は会場となった交流館2Fの部屋。やや小振りな部屋で、15組の親子と関係者が入ると、20℃にエアコンを設定した部屋でも汗をかく程の熱気だった。今回もDVDの鑑賞を受けたクイズの後、FMラジオキット製作と続いた。全員が一発でFMラジオを聴くことが出来た。イヤホンからFM放送が聴こえた時の生徒や親御さんの笑顔は、場所や時代が変わっても永遠だなぁと、今回も感じることが出来た。これがあるから毎回の支援が楽しくなるんだ…と密かに呟く。次回は来月の藤枝瀬戸谷だが、地元イベントとバッティングするため欠席になる見込み。 ところで、オンマウス。実は本日、旧隣組の報徳寄合(別名甲子さん)のホストが我が家だった。居間に報徳訓の掛け軸を掲げ、その前に線香と香炉にロウソク、そして供物の菓子が見える。19時にお勤めとして報徳訓の読み合わせと、線香を上げてお参りをする。その後は農業情報の交換や世間話がアルコールを交えて行われ、22時に終焉となる。ホストは毎月持ち回りで、年に2度回って来る。今時!と笑われそうだが、世代を超えたコミュニケーションの継承に一役かっている。 |

|

昨日26日、汁見谷のゆら早生の様子を見に行ったら、いきなり草刈りモード。破れ傘状態のハウスは、路地と変わらない草の海。1時間半程で刈り上げるが、外の青島も気になり一部を刈り出す。ところが空調ベストを忘れ暑さに耐えかね、燃料切れに合わせ帰宅し涼む。35℃超じゃやってられない。今日27日はその続きを考えたが、背戸が気になり草刈りを始めた。背戸は柿木・ヤマモモ・ツツジの他に、ハラン・センリョウ・マンリョウ・ナンテン等々が植わり、その下草にシダ類やドクダミが密集している。年に数回刈り込むが、気が向いた時やるので、前回刈った時期など忘れている。大した時間は掛からないが今回は想定外の出来事があった。涼んていたマムシに草刈り刃が接触してしまったのだ。アオダイショウやヤマカガシ等は生活の一部として頭にあるが、マムシが民家の基礎コンクリにへばり付いているなんて想定外。そもそも、音を聞いて逃げないのも可笑しい。草の様に刈られるのを待っていたのか…そんなこたぁ無いよな。回りは35℃超の猛暑だけど、ここは居眠りを誘う極楽だったのか…。写真は、分かり難いが枯葉やドクダミの中でご臨終のマムシ。このままでは後味が悪いので、穴を掘り石を置き葬った。そう言えば最近、他の小動物との遭遇も多い。猛暑で動物たちの行動範囲に変化が及んでいるのか…。オンマウスは28日二本松蜂場で捕殺したスズメバチ。短時間で30匹も…。 |

|

昨晩は、夏祭りの支援でヘロヘロ。カミサンも3時間も踊り続けてヘロヘロ。PA機材を収納して早々に床に就いたが、今朝は夜明と同時にカミさんがハチミツ搾りの準備を始めた。寝たふりする訳にも行かず支援体制を布く。貧乏暇無しってところか…。写真は巣枠を点検するカミサン。搾るのは容易だが、この先の花の状況を考え、蜂たちの食料を残す「サジ加減」がノウハウ。親父の時代から搾り過ぎに注意(越冬を考慮)する優しさが伝統だ。連日3回分程度の巣枠を回収し、午前中に搾り上げる。カミサンの気が向いた時に行っている。蜜は特産のカラスザンショウを中心とする夏の百花蜜。辛味のある甘さが好きだ。25日も同様に作業を始めたが、蜜蓋がかかっていない巣枠が多く、作業は9時過ぎに終わった。それで、温泉でも行くか!となり、9時45分には中部横断道に乗っていた。数日前、TVで岡谷の神社にキツネノカミソリが群生していると知り、温泉と抱き合わせで目指すことになった。オンマウスは諏訪湖SAのテラスで昼食と眺望を楽しむ様子。ところがこのSA、ハイウェイ温泉なるモノが併設されていて、そのまま温泉へドボン…一石二鳥だ。そして44年振りに岡谷のR20を走り、目的地出早雄小萩神社でキツネノカミキリと対面。ピーク後だったが、カミサンはスマホで撮りまくりだった。 |

| 出早雄小萩神社は出早公園と一体になっていて、散策道が作られていて歩きやすい。一帯が樹木で覆われているため、カンカン照りでも中に入ると日陰で涼しい。写真は群生していたキツネノカミソリ。前述の様に、既にピークを過ぎているのでダメかと思ったが、辛うじて間に合った感じ。散策道を歩いていると何ヶ所かでこの様なシーンに遭遇する。2週間程早ければ、キツネノカミソリのじゅうたん状態だったんだろうなぁと、想像が巡る。神社を挟んで大川と小川が流れ、夏場でも水に困ることが無い土地柄の様で羨ましい。岡谷ICを下りて諏訪湖を右回りに走り、左に左折すると直ぐなので交通の便も良い。オンマウスは、横の駐車場から歩くと直ぐ目に入る神社本殿。地元の皆さんにより周辺が整備されていて、神社を大切にされている様子が伝わって来る。 まったく思い付きの遠出だった。諏訪湖の北側は凡そ半世紀前、スキー目的で毎週の様に通っていた。茅野から上った霧ヶ峰・白樺湖方面、塩尻峠を超え松本から乗鞍・八方方面…R20を走りながら懐かしさが込み上げて来た。R20で諏訪湖を半周し諏訪ICから帰路に就いた。高速道路が出来、遠出と言いながらもそんな気がしないドライブだった。 |

|

|

8月23日(日)は庵原地区恒例の庵原夏祭りが庵原生涯学習交流館駐車場で行われた。今回もセレモニーや盆踊りのPAを依頼され、これまでに楽曲の整理や機材の準備等をおこなってきた。踊りの楽曲は18日に最終的に決まり、更新したCDを作成し関係筋へ配布。また体力低下に合わせ、重量のあるSPの利用は止め、軽いホーンリフレクタSPのテスト前日まで繰り返していた。今回は午前中に設営を終える様に事務局から指示があり、8時半から現場入りして準備を始めた。ところがホーンリフレクタSPで問題が発生。元々Z=330Ωの製品なので、2台パラって165Ω。これを電源トランスを代用し20V:110V(電圧比5.5倍、Z比=5.5x5.5=30.25倍)でステップアップ。4Ω出力なら121Ω程度へ変換できるし、自宅試験ではOKだった。ところがいざパワーを入れると妙。BEHRINGERのPMP1680Sが悲鳴を上げ出力が断続。時間もないので自宅を往復し、これまで使っていたコンサート用SPとスタンドを4基用意した。PMP1680Sが不良かもと心配したが問題なく動作した。ステップアップは止め、50年前のSI-1050GのBTLアンプならOKなので出力控え目で利用。これで無事祭りを終えることが出来た。20時半過ぎに終了し、踊りに来たカミサンと一緒に撤収し、機材収納を終えると22時を回っていた。何が原因だったのだろう…設営中のトラブルが頭を過る。関係の皆さまお疲れさまでした。 |

|

昨日21日、朝ドラ「あんぱん」で、写真の番組企画書が出てきてビックリ。アマチュア無線のドラマ脚本を依頼される場面だ。ヒロインの夫「嵩」のモデルであるやなせたかしさん(以下やなせさん)と、東京12チャンネルのドラマ「ハロー・CQ」といしだあゆみさんの唄う主題歌、みんなの歌の「手のひららを太陽に」、そして「まんが学校」等々…子供の頃の記憶が次々に繋がる。まんが学校の司会者が、やなせさんを漫画家として紹介した時、知らねェと口にしたのは大失敗だった、控え目なやなせさんは、子供の知らない所で数々の活躍をされていたのだ。それを年取ってから知り全くお恥ずかしい。「ハロー・CQ」は、画面の無線機や出演のOMさんにしか興味がなかった。ネット情報で、初回から脚本を書かれていたと分かった時は、驚くほかなかった。出演者の女優大川栄子さんは、ご自身のブログで当時を振り返っている。また知人のJH1RQB加藤氏は、ご自身のHPで関連資料を紹介している。朝ドラ「あんぱん」の放送で、多くの方はアンパンマンを連想されるのだろうが、自分は「ハロー・CQ」が頭から離れない。何でもこなされ、今でも人々に感動を与え続けているやなせさんは、永遠の師匠だと思っている。オンマウスは「ハロー・CQ」のタイトル画で、やなせさんが描かれている。ちなみに放送は水曜19時30分からだったが、当地静岡ではSBS静岡放送が日曜朝に時差放送していた。 |

|

23日(土)に行われる庵原夏祭りの盆踊り部門の打ち合わせが18日晩行われた。最終的な曲目や再生順、そしてセレモニー等の進行について、確認が行われた。ここでしか掛からない曲が複数あり、新旧併せ総数は41曲にも及んだ。遠方から来られる皆さんの期待に少しでも応えたいとする思いは皆共通だ。写真はそれを受けて作成したCD群。太鼓の皆さん、練習講師、進行役へ20日までに配布。本番はPCによるファイル再生で行うが、それにしても多い。これまでは30曲程に収めていたが、41曲とは…。新曲もあり年寄りには着いて行けないとカミサンと苦笑。ところで、年寄りついでにPA-SPの変更を検討している。コンサート用のワイドレンジSPは軽くなったとは言え、一基スタンド含め20kgにも及ぶ。こんなの何台も持ち歩いたり、高い所に揚げるのは年寄りには辛い。私的には日常的に動かしているので苦にならないが、人にお願いする場合はこの限りではない。それで、SPだけでも何とかならないかと手持ちのリフレックスホーンSPを取り出した。UNI-PEX製で効率110dB/1W/1m、Zは最小330Ωで最大入力30W。そのまま8/4Ω出力のアンプで駆動出来ないことは無いが、2台パラって1:20程度のステップアップトランスを使う。ボイス帯域は明瞭度が上がるが、近年のワイドレンジ録音にどの程度対応できるか。イコライズによる改善も含め暫く耳馴らしをしてみる。 |

|

10日朝から降った雨は12日朝までに160mm程度の降水量となった。これで草木は一気に元気を取り戻したのだが、日照りで静かだった雑草が1週間もたたない内に復活。萎えて横に伏せっていた草が水を得てピンと立ち膝丈以上に伸び草の海、ミカンの根元が見えない。灌漑用のホースも草が絡み引っ張っただけでは移動もままならない。スゴイ生命力だ。ミカンの成長など殆ど感じない。それで、これ以上伸びると後が大変とばかり気を入れたが、カミサンから百花蜜搾り宣言。陽の差すまでの早朝、平石の蜂場へ赴き蜜の一杯詰まった巣枠を持ち帰る。しっかりと蜜蓋をしてありやたらと重い。5時頃から始め8時頃帰宅して朝食。その後蜜蓋を切り落とし遠心分離機へ掛ける。それが終ると昼食。百花蜜の中心はカラスザンショウだが、初夏からのミカンやモチノキ等の花も交じっているから、絶妙なブレンド味になっている。ちょっと辛みがある蜜は大人の味だ。結局蜜搾りは、17-18日に平石、21日に屋敷とこなす。草刈りは日中の空き時間中心に追いやられ、田んぼのミカン畑は数日を掛けて20日に刈り切った。田んぼを皮切りに、再び草刈りの日々が続き、月末は農薬散布が控える。 |

|

15日は終戦記念日。TVやRでは終戦にちなんだプログラムが組まれている。毎年恒例行事の様になっているが、あの辛い経験を2度と起こさない様に、反省も含めてメディアには頑張って欲しい。この日は何十年か振りにあの「日本のいちばん長い日」をBSで鑑賞した。当初はさわりだけ観るつもりだったが、青年時代と爺になった今とで、感じ方にどのような違いがあるのかと、結局最後まで観てしまった。違ったのは映像には現れない部分への思い。「殉国の家」である我家、終戦時は祖祖母・祖母・母・叔母の女だけになってしまった。若い頃は想像することすらなかったが、彼女たちの思いはいかばかりだったかと…。ところで今日は子供や孫たちが三々五々帰省、夜までに全員が揃った。写真は21時から始まった「火垂るの墓」を家族で観ている様子。今時一つのTVを家族で観るなんて、中々遭遇しそうにないシーンだ。場面の合間に会話が飛び交い短い解説が始まったり、ちょっと昭和の時代を思い出してしまった。オンマウスはその晩、玄関前で始まった花火大会。夏休みの風物詩だ。1泊して帰省する16日午後には、スイカ割りも始まった。大勢集まると思い通りにならずスネたりする子がでる。それを上手にケアする義兄弟(姉妹)がいて嬉しくなる。帰った後のカミサンとの話題の中心は、孫たちの成長ぶりに驚かされたこと…。 |

|

月初めから農薬散布のタイミングをうかがっていたが、猛暑による弊害や所用があり延び延びになっていた。私的には先日の大雨の前に散布したかったのだが、中々思い通りにならない。それでようやく昨日13日に散布を開始するも農薬切れ。本日5時半頃から残りをこなし、ようやくひと段落した。今回は舞台スルガエレガント以外の園地に散布。農薬はスタークルx2000倍とペンコゼブx600倍で、水2000リットルで薬調した。雨を得た雑草が俄然元気になっていてホースが引っ掛かる…再び草刈り模様か。写真はカミサンと2名体制用に準備した軽トラ。 ところで14日は伊佐布地区で盆踊りがありPAの支援に出掛けた。伊佐布の盆踊りは古くは青年団が主催していたが途絶え、有志による実行委員会が再開を果たしていたが昨年で終了宣言。今年は消防団を中心とする若手の集まりが、OBの支援の下再開を果たした。紆余曲折を経ながらも世代交代をして行く地元の皆さんの心意気に拍手だ。小さな地区だが、多くの踊り好きや家族連れが訪れ楽しい晩となった。手前味噌だが、先行役に所用が発生し、途中から小生に進行役が回って来た。久々のDJを楽しんが、チトしゃべり過ぎたか?…オンマウス。 |

|

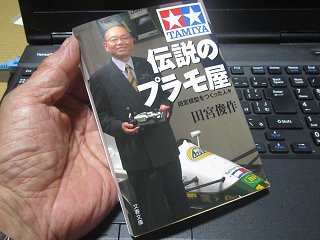

8月5日のミニOB会へ赴く途中、時間調整でJR静岡の駅ビル5Fにある谷島屋を覗いた。電子や無線に関する図書が目的だったのだが、悲しいかなその類の本は雑誌も含めて見当たらない。かつては花形だったのに。PC関係でもハードウェア関係のモノは殆ど無く、有るのはアプリケーションの解説本ばかり。これが電子立国と言われた我が国の現状なのか…。やや唖然としながら店内を歩いていると「伝説のプラモ屋」と題した文庫本が目に入った。著者は先月他界されたタミヤの田宮俊作氏。一瞬にして四半世紀前に読んだ「田宮模型の仕事」が目に浮かんだ。入れ物を持たずに来たので、ポケットに入れ様としたが入らない。その場の購入は諦め、後日Amazonへ注文すると翌日届いた。空き時間にむさぼる様に読み進めているが、時間の経つのを忘れてしまう程だ。小学時代は田宮模型の木工戦艦とパンサーやロンメル戦車等のプラモデル、そしてジャガー等のレーシングカーに育てられた。少年時代の思い出が、書かれた内容と絡み合って連鎖してくる。この年になって初めて知る、ワールドワイドな模型の世界とタミヤのスタンスや歴史・秘話、少年時代は知る由もない人間模様なども興味深い。田宮氏の軽快な文体は読み心地良く元気を貰える。そして読み出すと止まらない。 |

|

6時50分に起床し、早々に窓外を眺めるが雨は降っていない。天気は曇りだからと、ここ数日雨の朝を期待しているが全くの空振り。しかし今朝は違った。朝食中の6時35分、いきなりスコールの様な雨が降って来た。1時間程の間に凡そ30mm近い雨が降ってくれた。その後も断片的に降っているので、このカラカラの大地を潤してくれるものと思っている。写真はその最中、灌水用ポンプのホースを引き上げに赴いた時のもの。山切川本流より、そこに注ぐ伊野沢からの濁流の方が暴れている。自宅より東側の山には相当量の雨が降っている模様。連日何トンもの水をミカン畑に入れていたが、雨は一瞬にしてそれをこなしてしまう。自然の恵みとその力に驚かされるが、感謝の一声だ。 ところで今日は、14時から静岡護国神社で永大祭祀講社大祭があり赴いた。毎年のことだが、これまでの記憶では全て快晴で、土砂降りは初めてだった。祭事の最中にも土砂降りがあり、参集した皆さんの列に雨が吹き込むハプニングもあった。広場に吊られた伯父と自分の名前が記された提灯を確認後、本堂へ移動し大祭の開始を待った。実は大雨のため、本堂から事務所までの回廊が解放された。そんな回廊があることも初めて知った。オンマウスは本堂での祭事の様子。 |

|

電波教室が藤枝市生涯学習センターで行われ参加した。今月は夏休みと言うことで計4回開催されることになっているが、家業や地元の所用の関係でこの日を含め2回参加することにしている。生涯学習センターは、過去JARL支部大会が行われたところで馴染みがある。往路も復路もR1バイパスを使った。今回は小学生15名と、親御さんが参加するフルメンバーとなった。しかも半数以上が小学3年生とくるから、どんな電波教室になるか戸惑いもあったが、全員無事FMラジオキットを完成させることが出来た。イヤホンから聴こえる放送を確認すると、会場に子供たちの笑顔がほころび歓声が響いた。 写真は会場となった藤枝市生涯学習センター・工芸室。FMラジオキットの製作が始まり、電波適正推進員(7名)が支援。ワイワイガヤガヤとする会場の雰囲気が伝わって来る。オンマウスは小学3年と6年の姉妹で参加した御2人。部品を部品を基板に取付ける姉、半田付けをする妹の姿が微笑ましい。 FMラジオキットは今年度からの新製品。まだ改善の余地があり、静岡電波適正利用推進員協議会では、現状に合う様に部品の配置(電池ボックス)や組み立て手順等を随時修正している。AMラジオキットに比べ、部品点数が減り製作時間の縮減になっている。DSP処理で共振依存の回路は見当たらない。 |

|

このところ機械類の不良が多い。写真は、軽ワゴンをジャッキアップしミッションを点検しいる様子。平石への上り坂でLowギアなのに力が出ずエンストしてしまった。バックで坂を下り、勢いをつけて上り切り難を逃れたが初めての経験だ。クラッチは滑っていないし、平地での3rdやTopは問題ない。LowギアなのにLowじゃない感触(速度や音)だ。ミッション内のギアがシフトしていないのか…などと想像が巡る。またBackへ入れるのが至難の業で、ダブルクラッチから探る様にして力を入れないと入らない。義弟の会社から整備士を派遣して貰うと「当たり!」だった。ギアレバーのコンソールを外すとビックリ。ミッション本体へ、縦と横の操作を行うワイヤーロッドと、チェンジレバーアセンブリとのつなぎが、横側で脱落し制御不能。Low-2ndへの横移動が出来ない状態だった。オンマウスは、脱落しない様にタイラップで縛り上げて仮復旧。 もう一つは灌水用ポンプのエンジン。30分程度回すと停止してしまう。自宅へ持ち帰り、エアフィルタを取り払うと元気にはなるが、結局は停止。エンジンを回しながら、キャブクリーナーを吸気側から要所要所へ吹き付け洗浄。ところが今度は始動が出来ない。水かクリーナ液か…キャブ底に溜った不用分を流し出すと復旧。更に運転中、燃料コック下から燃料が漏れが発覚…地面に溜まり。コックのフィルター容器を締め直して復旧。経年と振動で漏れ出した模様。これで取り敢えず全面復旧で水揚げに復帰している。色々あって整備屋か農家か分からない。 |

|

8月6日は自宅の温度計が40℃超を示した。これまで連日38℃前後だったが、天気予報は前日から「静岡市40℃」を唱えていたが見事的中した。しかも駿河区では41.4℃で県内記録を更新した。数年前では考えられないことで、驚きのほかに言葉が無い。今や33℃位だと涼しさを感じる位に体がマヒしている。こんな状態だから逃げ場のない植物は大変な状況だ。ミカンも連日何トンもの水を畑に流し込んでいるが、焼け石に水の感がある。とにかく雨が降って欲しいが全くその気配がない。 ところでオンマウス。川から水を揚げる灌水用ポンプの燃料を補充に赴いたら妙な光景に遭遇。ポンプから垂らしたホース(ストレーナー)の下流に黒く魚の群れの塊が見える。写真では分かり難いが、魚はアユ・ハヤ・オイカワなどが群れを成している。まるでウナギの群れの様だ。そして良く見ると、手前から落ちている伊野からの沢の水を浴びようとしている。てことは40℃超の気温で川の水の温度も上がり、魚たちは競い合って涼を求め沢の水を目指しているってことか?。子供の頃はウナギの幼魚(地元ではネバと呼ぶ)が同じ場所で群れを成していた記憶がある。5〜6歳頃から同じ場所を見てきたが60数年振りに見る光景だ。やっぱり可笑しい。 |

|

蜂場の獣害対策として電柵設置に補助が出ることになった。年度代わりの頃決定し、先月電柵(ニュージーランドGALLAGHER社製)が届き設置講習会が行われた。その後、養蜂会メンバーは個別で施工を試みている。我が家も何時やらなければと考えていたが、連日の酷暑でその気にならなかった。完了報告をしなければいけないこともあり、思い切って本日5時過ぎ、カミサンと二本松の蜂場へ赴き設置作業を行った。写真はその様子。電線入りの防草シートは先月29日に敷き、ピンを打ち込んであった。内側に4段式の柵を張り、その外側に2段式の柵を張った。本体は鉛バッテリをソーラーパネルで充電する電源を内蔵し、24Hの運用が可能となっている。最後に使い方や注意事項等についてカミサンに説明したが、ハード的な話をすると騒ぎ出すから困ったもの。何も考えなくて済むように設定し終了する。 ところでこの日は昔の職場の同僚との飲み会が、静岡駅前地下の「徳川さん」であった。JR清水駅までの往復はカミサンに送迎してもらった。久し振りに静岡駅前の地下を歩いたり、時間調整で駅ビルにある谷島屋書店を覗いたりする。オンマウスは同僚との集合スナップ。皆元気で明るく元気を貰った。大いに盛り上がり、その後2次会も同様だった。23時44分の終電で帰路に就く。みんな有難う!。 |

|

連日の猛暑でうんざりの日々が続いていたが、カミサンが気分転換だと温泉行を宣言した。ミカンの水やりがあるけど、まぁ良いかと、燃料切れで揚水が止まる様に適量の燃料でポンプを始動し出発。暑いところは御免と久し振りに奥山温泉を目指す。中部横断道富沢ICを下りR52を下って富士川支流の福士川を上る。途中カミサンの要望で滝に寄ったり温泉手前の蕎麦屋で昼食を取る。この辺りは昭和の時代にTロケ(東海自然歩道を行く)した思い出があり懐かしい。温泉への上りでは野草チェックをするカミサンから急停車のリクエスト。そんなの帰りにせよと先に進むと12時半頃に奥山温泉着。数えたら9ヶ月振りだった。セミの鳴き声を間地かに聴きながら露天風呂に浸かる。自宅周辺も田舎だが、ここは異次元の世界が展開している。川の音や魚、多種多様な樹木や野草、セミをはじめとする虫たちの音。ニィニィ、ヒグラシ、ミンミン、ツクツク、アブラ…皆手の届くところに居る。16時頃帰路に就く。十分な気分転換をしたが、上りのリクエストに応えながらの下りが待っていた。写真は奥山温泉正面。オンマウスは下り道で車を止め、ガードレールの外に出て***ごぼうを撮影するカミサン…たくましい。 |

|

夏の百花蜜搾りの準備で、平石の蜂場で巣箱を点検に行ったカミサンが慌てて帰って来た。暫く点検をしていなかったのが災いしたのか、巣箱内に無駄巣が多量に出来、点検どころでは無かったらしい。それで急遽蜜を絞ることになり準備を始めた。遠心分離機を炎天下に取り出し洗浄して乾燥。電源のバッテリは揚水ポンプで田んぼへ持ち出しているので代替を投入。電気ポットに電源を入れ、蜜蓋ナイフを温める。作業場の室温は35℃以上もあり、やってられないので大型扇風機を準備。その間にカミさんは再び平石へ赴き、無駄巣を切り落とした巣枠を5枚持ち帰った。無駄巣削除の後が生々しく、気温が高いこともあって巣枠はハチミツまみれだ。それでも蜜蓋はしっかりと掛かっている。これをせっせと切り落とし、順次巣枠5枚を遠心分離機へ装填する。本来は9枚でバランスがとれる仕掛けだが、5枚だと分散しても均等になり難く震度が激しい。遠心分離機を手で押えながらの作業になった。 写真は夏の百花蜜の初搾り。気温が高いため流れがサラっとしている。カラスザンショウが少し混じり辛味があって美味い。オンマウスは日中の気温で37.5℃を超えている。暑い訳だ。 |

|

7月30日5時38分、10MHz/FT8初のTJ(Careroon)と交信し、朝からラッキィと思っていた。ところがLogサーチでヒットしない。レポート交換まで完璧で、相手の73がデコード出来なかったのはコンディションだろうと、勝手に思っていたのが誤りだった。せっかくのチャンスを棒に振ってしまったのだ。DXCCを数えなくなって四半世紀以上経つが、それでも悔しいのはDXが好きなんだろう…。もう運用は無いのかと諦めていたら、8月2日4時21分に容易に交信が実現。Logサーチも無事ヒットした。 このところ酷暑が続き連日37℃前後まで気温が上昇している。このため夜明け前に起床し、朝食前の農作業が生活パターン化している。動き出す前にDXingするスリルを味わっているのだ。余りムキにならず、自然体で交信局数を伸ばしている。 この暑さで、田んぼは1000リットルのタンクを追加(写真)し、現在軽トラを含めて2000リットル体制になった。これを1日に2回分散水するので、連日4000リットル程度を畑へ流し込んでいる。この暑さで川の水を揚げるポンプの発動機がオーバーヒートしてしまうなど、その対応でも忙しい。タンクからの配水はDCモーターポンプでも十分(基本的にサイフォンなので)と分かり、10年振りに復活。その電源は8月3日よりソーラーパネル+鉛電池(オンマウス/日没後)で対応し省エネを図っている。と言うより、軽トラのバッテリを上げてしまったため。 |

|

園地登録しているミカン園は大小8ヶ所ある。立地条件や気候が異なり、品種も複数なので同じ管理が出来ない。土壌も害虫の発生も異なる。同一園地内でそうだから余り神経質になっても仕方ない。やや俯瞰視できる様になるまで一定の時間が掛かった。シャカリキになっても老体は持たないし老化も進む。最近は、自然にテキトウに過ごすのが一番!、と思う様になった。まだ2週間も経っていないのに刈った草の伸びが目立つ。日照り対策で、可能な限り残しながらミカンの木の根元周りを刈るなど、状況に合わせた草刈りをしてきた。ところが、今月中旬に降った雨は、ミカンにも有難かったが草をより元気にさせてしまった。草の種類も園地で異なるので、様子を見ながら再び草刈りの日々が続いている。ざっと1ヶ月に2回、又は2ヶ月に3回刈っている勘定になる。除草剤で何も生えていない園地のミカンは可哀そうだ。農薬散布も月1回以上はあるので、草刈り・施肥・農薬散布・剪定・摘果・その他を並べると一年中畑に居る感じだ。難しいことを言うと頭の中が痛いので、自然に合わせ焦らずテキトウにやるのが一番。写真は草刈り後の汁見谷ハウスのゆら早生。オンマウスは同じく屋敷南のポンカンとはるみ…奥に自宅。草が萎れて茶色になり、大地に帰る姿は美しい。 |