03/03/19

50億光年かなたの銀河団0024+0654(中央)による重力レンズ像。

より遠方の銀河が重力レンズによって青い弧状に写っている。

アインシュタインが予言していたことが、現代の科学技術によって解明されています。

光の速度は1秒間で約地球を7回り半します、1秒間で30万キロメートル進みます。

写真の銀河団は、光の速度で50億年かかる距離の所にあります。

っていうことは、この銀河団の写真は50億年前の姿です。

この銀河から出た光は、50億年かかってやっと地球に届いています。

もちろん、今の姿は有るか無いかもわかりません。

現在の銀河系の銀河団も遠くから見るとこのように見えるかもしれません。

重力レンズ gravitational lens

ブラックホールや銀河のような強い重力場をもった天体の周囲の空間は曲がってしまう。

このような空間の曲率は、焦点距離の長いレンズとしての働きをもち、

遠方の天体からの光は曲げられ、その天体の像は拡大されたりゆがめられたりする。

おおぐま座にある0957+561ABという名の二重クエーサーは重力レンズの一例である。

また、約30億光年かなたにある銀河群アベル370、アベル2242-02方向に見つかった

巨大な弓状の輝きや、アインシュタインの十字とよばれるクエーサー塊なども、

重力レンズによる現象と考えられている。この重力レンズ効果を利用すると

きわめて遠方の銀河等の発見が期待できるが、1997年7月30日、ハッブル宇宙望遠鏡と

ケック望遠鏡でビッグバン後10億年前後に形成されたと思われる銀河が見つかった。

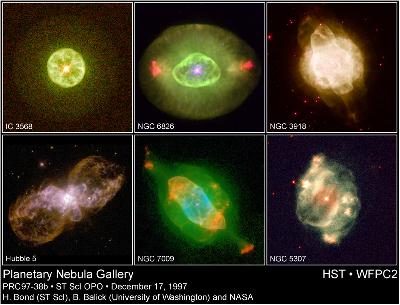

ハッブル宇宙望遠鏡最新画像

写真提供 (株) アスキー

ハッブル宇宙望遠鏡(HST)

[Hubble Space Telescope]

1990年4月24日にスペースシャトルを使って打ち上げたアメリカの空飛ぶ天文台。

宇宙の膨張を観測的に証明した天文学者エドウィン・ハッブルにちなんで名付けられた。

遠鏡の口径は2.4mで、高精度分光装置、微光天体カメラ、広域惑星カメラなど5種の観測機器が搭載されている。

打ち上げ後、製作ミスによるピンボケ現象が発覚したが、93年12月に修理が行われ、本来の能力を取り戻した。

また、97年2月には新たに赤外線観測装置、分光計を取り付けたほか、八つの観測装置の交換を行った。

大気の影響がない宇宙空間で観測することができ、銀河中心部、超新星、球状星団、星雲内部などの

高解像度撮影に成功、天文界に大きな衝撃を与えている。

重 力 アインシュタインの「時間」についての探究は、さらに進む。今度は「『時間』と『空間』 は実は同じものである」というのだ。 私たちは縦、横、高さのある3次元空間に住んでいる。 アインシュタインは、それに第4の次元として「時間」を加えれば、 時間と空間をわけ隔てなく同等のものとして理論化できることに気づいたのだ。 この特間と空間をまとめて「時空」と呼ぶが、アインシュタインは1915年に完成させた 一般相対佐理論のなかで、この「時空」の性質を決めるおおもとになるのは「重力」 であることを明らかにした。 重い物体の周りには強い重力が発生し、それが現因で「時空」が伸びたり縮んだりゆがんだりしてしまう。 ジョンソン博士は簡単な実験装置で、この時空のゆがみを出現させる。使うのは水平に張ったゴム膜。 そこに重りるを乗せると、ゴム膜は伸びてへこむ。その周りに小さな玉を転がすと、 玉は膜のへこみに落ち込むように、重りに近づく。まるで、重りの重力に吸い寄せられているようだ。 これが、光さえも捕らえてしまうという宇宙の「ブラックホール」の模型だ。 ブラックホールからは光が出て来ないので、望遠鏡などで直接観測するこわはできない。 しかし、一般相対性理論の方程式を解いて、ブラックホールの構造を推察すると、 中心部は驚くような状態になっているらしい。二つのブラックホールが隣り合っていれば、 その中心部同士がトンネルでつながっているかもしれないというのだ。 [ワムホール(虫穴)」と言われるこのトンネルを通り抜けることができれば、 その先には過去や未来の別世界があるのかもしれない。

真空

真空とは、ごく短時間では素粒子が対で生まれ瞬間的に消滅していると考えられています。

つまり、真空とは、なにも無い空っぽの空間ではなく、無限のエネルギーに満ち溢れている

世界です。

ビックバン以前での時間は、虚数時間でありわれわれも考える素粒子論、量子論では説明できません。

つまり、人間が計る時間はある一定の値より小さくなると、それより短い時間は無いということに

なります。その先は哲学的に考えるか、神の存在を考えるようになります。

真空を満たしているエーテルや子宇宙が無限に生まれていることなど、人間の考える物理学、量子論

では、説明できない課題がたくさんあるということです。時間と空間の関係は人間原理で考えては

いけません。

われわれの宇宙は、無から生まれたと考えられています。真空ではありません。

物質の無い世界には空間もなく、空間が無いという世界には、時間も存在しません。

すべて「宇宙」が存在しないのが、無です。

対消滅

物質を構成する陽子や電子といった粒子には、質量は変わらないが逆の電荷をもった

反粒子(反物質)が存在する。そして物質と反物質が衝突すると、双方の質量がエネルギー

に変換され、大量のガンマ線を放出して両物質は消滅する。これを「対消滅」という。

最新の宇宙創生論によれば、宇宙の誕生直後に大量の物質と反物質が生まれ、

ただちに対消滅が起こって物質と反物質は消え去ったが、わずかに生成時の「物質」の

量(10億分の1)が多かったために、その後の宇宙には少量の物質が残り、銀河や星を

形成する材料になった。

量子レベルでは粒子と反粒子の生成消滅はつねに行なわれており、これは加速器によって

真空の一点にエネルギーを集めると、粒子と反粒子がペアーで現われることで証明される。

茨城県つくば研究学園都市の高エネルギー物理学研究所(トリスタン)

ここは、年一回一般にも公開していますので、物理にまったく興味がない方でも、行ってみると

いいですよ。子供が喜びます。

今は、名称が変わっていると思います。

陽子崩壊

素粒子物理学の最新理論である大統一理論によると、従来の標準理論の枠内では

安定な粒子とされていた陽子が崩壊する現象が予言される。しかし、その崩壊は

たいへん起こりにくい現象で、当初考えられたもっとも単純な理論モデルでは陽子

1個の寿命は10の29乗年くらいと算定された。スーパーカミオンデのこれまでの

実験では、決定的な観測例はなく、陽子寿命も従来の10の29乗年より長い

10の32乗年と推定される。

ガンマ線バースト

高エネルギー光子であるガンマ線が数秒~数百秒の短期間だけ放出される現象。

1967年アメリカの核実験監視衛星によって偶然発見された、発見以来30年間、

その正体も距離もまったく不明だった。ところが1997年、ガンマ線バーストが起きた

方向に、X線や可視光を放つ天体がしだいに減光していくところが捉えられ、

ガンマ線バーストは数十億光年かなたの、ひじょうに遠い天体であることが判明した。

クォーク

陽子、中性子や電子を構成している極小の物質構成粒子。

強い力に感じる色という性質を持っていて、6種類あると考えられています。

軽いものから順に,アップ,ダウン,ストレンジ,チャーム,ボトム,トップと呼ばれています。

単体では存在せずハドロンを形作っていると考えられています。

ハドロン(陽子や中性子などのバリオンおよび中間子)を構成する基本粒子。

バリオン数1/3、スピン1/2。クォークは電子の分数倍の電荷-1/3

もしくは2/3(反クォークは+1/3か-2/3)をもち、クォーク3個で

陽子や中性子を、クォークと反クォークの対で中間子を構成する。それぞれ

の素粒子を構成するクォークの電荷の計はつねに整数である。クォークは

レプトンや光子とともに物質のもっとも根源的な単位と考えられている。

レプトンの1種。電荷0、スピン1/2。質量は0と一般に考えられている。

記号ν(タウ)粒子の3つの世代に対応して3種類のニュートリノ、

電子ニュートリノ、μニュートリノ、γニュートリノ、が発見されている。

エキゾチック原子 [exotic atom]

「原子・分子は原子核と電子のみで構成されるが、ミュオン、反陽子、陽電子、パイオン等の電子と

原子核以外の粒子を含む原子分子系をエキゾチック原子・分子と呼ぶ」

原子核の周りを回る電子が、負電荷を持つ素粒子(μ-,π-,K-,p-など)で置き換えられた原子、

あるいは分子。これを作るには加速器で作られる素粒子を減速する技術が必要である。

最近、反陽子ヘリウム原子を作る実験の成功が報告されている。

技術が確立すれば素粒子内部構造の研究や産業への応用がひらける。

リンク⇒東北大学大学院 理学研究科 化学専攻先端理化学講座放射化学研究室⇒研究紹介 エキゾチック原子

量子カオス quantum chaos

相互作用する三つの星の運動に見られるように、古典力学系ではカオス現象はごく容易に起こる。

しかし、より基本的な力学法則である量子力学に従う系はカオスを示すだろうか。結論からいえば、

量子力学では不確定性原理(→「量子力学」)のためにカオスの微細構造が塗りつぶされ、

カオスの特徴づけに必要な、位相空間における幅のない一本の軌道という概念自体が成り立たない。

その意味で「量子カオス」という言葉は矛盾を含んでいる。しかし、対応する古典力学系が

カオスを示すような量子系は、そのさまざまな性質に古典カオスの特徴が反映される。

微細加工技術の進歩によって、電子の平均自由行程より短い径をもつ空洞

(いわゆるバリスティック系〈ballistic system〉)内で電子をビリヤード玉のように運動させることが

可能になるなど、実験方面からの研究によって量子カオスの研究はいっそう活発化している。

量子重力 quantum gravity

時空の量子論は重力の量子論でもある。現象のエネルギーがプランクエネルギー

(1019GeV、1GeVは10億電子V)に近づけば、プランク長さ(10-33cm)での時空の構造が見えてくる。

その構造は多重連結の複雑なトポロジーをもつ空間であると予想されている。多重連結空間とは

多くの穴で結ばれた空間のことで、時空の場合にはこの穴をワームホール(worm hole)という。

低エネルギーの現象ではその存在は気づかれず、時空は連続体と見なされる。これへのアプローチは

アインシュタイン理論の量子化と、超ひも理論などの力の統一理論からのものとがある。

前者はさらにトポロジーを固定し局所的な時空量を変数とした波動関数を議論する

ホイラー・ドウイット方程式(Wheeler- DeWitt equation)で論じる。後者ではすべてのトポロジー

を考慮した総体を論じる。

量子テレポート quantum teleport

量子力学の相関を利用して、瞬時に情報を遠方に伝える仕組み。1936年にA.アインシュタイン

らは量子力学を批判するEPRパラドックス(Einstein-Podolsky-Rosen paradox)の議論を提出した。

だが、彼らの期待に反して「パラドックス」は事実であった。反対の偏り(あるいはスピン)をもつ

二つの光子(粒子)が左右反対方向に遠ざかる。その偏り(スピン)を+,-で書けば、

〔右,+〕・〔左,-〕と〔右,-〕・〔左,+〕のような「絡み合った(entangled)状態」が重なり合った

状態になる。左右の一方で絡み合った状態のうち、どちらかが観測で選択されることは、

もう一方の状態を決定することになり、遠方に信号を送ることに相当する。暗号技術などでの

将来の応用を見込んだEPR実験も始まっている。

量子箱 quantum box

LSIなどの微細加工技術が進歩し、固体素子の高密度が進んだ結果、素子間の量子的挙動

が起こることになった。これは古典的な回路の限界であるが、新しい量子的な相関を

制御する技術の開発が始まっている。それは微細加工で電子の運動できる領域、

「箱」を作ることに当たる。すなわち、トンネル効果、AB効果、シュレーディンガーの猫、

絡み合った状態などの量子相関を制御できる量子箱づくりである。

量子ホール効果 quantum Hall effect

量子ホール効果は、電子の電荷eやプランク定数hなど物理学の基本定数が電圧という

マクロな測定量に現れる驚くべき現象で、近年の固体物理学における最も刺激的なトピックス

の一つである。電子を二次元面内に閉じ込められるある種の半導体デバイスにおいて、

絶対温度1K以下で試料面に電流iを流し、さらにそれと垂直に強磁場をかけたとき、

両者に垂直な方向に電場Eが生じる。電流と磁場に垂直な方向に電場が生じること自体は

ホール効果として古くから知られているが、通常のホール効果では、ホール伝導率i/Eが

磁場に反比例して変化するのに対し、上記のような状況ではこれがe2/hの整数倍のところで

平坦な階段状となることが見いだされた。発見者のK.von.クリッツイングはこの功績によって

1985年度にノーベル賞を受賞した。ホール抵抗のこのような量子化は誤差が3000万分の1以下

という高精度で実現されていることから、90年度から電気抵抗標準として使用されている。

量子ホール効果は、強磁場によってランダウ準位(Landau level)に量子化された電子群が

半導体内の不純物のために局在化すると、まったく電流に寄与することができなくなるという

事実と関係している。使用するデバイスによってはホール伝導率がe2/hの分数

(1/3,2/3,1/5など)に量子化されるいわゆる分数(fractional)量子ホール効果が

見いだされている。この場合は電子間の相関が本質的な役割を果たしていると考えられている。

量子力学 quantum mechanics

光と原子の作用を通して発見された一般理論で、ニュートン力学以来の大変革を物理学

にもたらした。原子と光、分子の結合や固体内での電子のふるまい、原子核や素粒子の探究

で成功し、現在では時空の力学への適用が試みられている。トランジスター、レーザー、

超伝導などハイテクノロジーの多くは、量子力学が半世紀を経て社会に現れたものである。

量子力学には一般に二つ以上の物理量を同時に確定できない不確定性原理(uncertainty principle)

がある。例えば、粒子の位置と速度の不確定な大きさの積は、プランク定数

(Planck constant h=6.63×10-34J・s)より小さくはできない。他の量子力学独特の効果

としてはトンネル効果(tunnel effect)などがある。

素粒子 (そりゅうし)

物質あるいは場を構成し,要素的な物理現象の根底にあると考えられる実体。

自然を構成する素元的な粒子という意味で素粒子と名づけれたが,一般に素粒子は粒子性と波動性

との二重性をもち,また一定不変のものではなく相互作用によって相互に転換し,生成消滅する。

そして自然現象を素粒子像を用いて統一的に記述しようとするのが素粒子論である。

【素粒子のおいたち】

物質はいかなる最小単位の粒子から構成されているかというギリシア以来の課題に対して,

物理学者たちは今世紀に至ってついに素粒子という概念に到達した。そこで素粒子とは

何かという問いに答えるために,まずどのようにして素粒子という描像が生まれたかを説明しよう。

化学および気体運動論の発達につれて,物質は分子からなり分子はさらに原子からなるという考え方

が前世紀に確立された。すなわちあらゆる物質は何十種類かの原子の組合せでできているということ

がわかっていた。

化学者たちはあらゆる化学反応をこれらの原子の離合集散によるものと考えて,化学反応のからくりを

説明することに成功した。しかしわれわれはこれで満足してよいのであろうか。化学反応を理解する

うえでは原子を物質構成の究極的粒子と考えても矛盾はないが,ほかにそう考えたのでは説明のつかない

現象がないだろうか。この疑問に答えるものとして,つぎのような種々の研究が行われた。

〔陰極線と陽極線および電子の発見〕

気体は通常電気の不良導体であるが,低圧の放電管の中では電荷の流れが認められる。

この流れは陰極を発し陽極のほうに向いて進むので陰極線と呼ばれ,J.J.トムソン(1897)

らによってその性質が詳しく調べられた。その結果,陰極線を構成している粒子は負の電荷を

有することがわかり〈電子〉と名づけられた。陰極線に電場または磁場をかけると,その構成

粒子の電子はローレンツの力を受けてその軌道が曲げられる。その曲り方を調べることによって,

電子の有する竜荷一eとその質量meとの比が測定された。

そして電子質量は,原子の中で最も軽い水素原子の約1,840分の1しかないことがわかった。

こうなると,分子はもはや原子の組合せとは考えられず,原子が究極的粒子ではないことが

明らかとなってきた。つぎに上と同様な方法で正の電荷をもつ粒子が見つけられないかという

ことが問題になる。実際,正電荷の粒子はつぎのようにして作られることがわかった。

電子が陰極から陽極に向かって飛んで行く途中で放電管の中の気体と衝突してその気体分子を

イオン化する。

このイオンは正電荷を有し陽極から陰極のほうに向かって進む。そこで陰極に穴をあけておけば

その穴を通り抜けるので,正電荷の粒子の流れが得られる。ゴルトシュタインEugen

Goldstein

(1850~1930)はこのようにして正電荷の粒子線を作った。これを〈陽極線〉と呼ぶ。

陰極線のときと同様な方法で陽極線を構成している粒子の電荷と質量との比を測定した結果,

これらの粒子は+e(すなわち電子と同じ大きさで符号が正の単位電荷)またはその整数倍の

電荷を有し、これらの粒子どうしの質量比は化学者の知っている原子どうしの質量比に等しい

ことがわかった。

〔放射性物質の発見〕

ベクレル(1896)やキュリー夫妻(1898)らの研究によって,自然界には放射性物質の存在する

ことが明らかになった。すなわちある種の原子は,突然自発的に何か粒子を放射して他の原子に

転化するというのである。この現象は,それまで信じられていた原子の絶対不変性という観念を

根底からくつがえしてしまった。こうなると,原子をもっと簡単な粒子の複合体と考えたくなっ

てくる。そこでまずどんな粒子が放射されるかを調べることがたいせつとなる。その研究の結果,

つぎの3種類の放射線(粒子線または電磁波)が原子から放射されることがわかった。

(1)α線 放射された種子の中には正電荷をもち電子よりずっと重いものがある。陽極線と同様な

方法で電荷と質量との比を測るとHe++(2価のヘリウムイオン)と同じである。実際これはHe++

そのものである。(2)β線 ひじょうに高速度の電子も放射される。そのエネルギーは一定でなく,

連続スペクトルを示している。(3)γ線 電荷をもたぬものも放射される。これは赤外線,

可視光緑,紫外線,Ⅹ線よりずっと波長の短い光である。このような原子の崩壊は毎秒一定の

確率で起っており,その崩壊速度は通常の方法(たとえば加熱)では変えることができない。

この現象は化学反応などとは本質的に異なり,古典物理学の範囲内ではどうしても説明できない。

α線とβ線とが粒子線であることはウィルソン霧箱(1912)を使って確かめることができる。

〔同位元素と陽子〕以上のように原子はもはや物質構成の最小単位とは考えられない。すでに

19世紀にプラウトWilliamProut(1785~1850)は,あらゆる原子は最も軽い水素原子からなるの

ではないかと考えたが,これは経験と矛盾する。たとえば塩素Clが水素Hの35.5倍の原子量を

有することは説明できない。

その後,放射能現象から,元素は化学的に純粋でも何種類かの異なる質量の原子の混合物で

あることがわかってきた。このように同じ化学的性質をもち,かつ異なる質量を有する

原子からなる元素を 〈同位元素(アイソトープ)〉と呼ぶ。よく知られているように

化学的性質は周期律によって決定されるから,同位元素は周期表では同じ位置を占める。

放射性物質がα線とかβ線を出したときに化学的性質がどう変わるかを調べて,つぎの法則が

見いだされた。

α線を出すと質量はHの4倍(Heと同じ)だけ減り,周期表で左に二つずれる。β線を出すと

質量はほとんど変わらず一つ右へずれる。こういう規則で放射性物質の系列を調べると,

原子番号が同じで(周期表で同じ位置)かつ異なる質量のものが見つかる

(たとえばPb,RaG,AcD,ThD)。このように同位元素の存在が明らかとなったが,

その後陽極線の研究からも,J.J.トムソン(1913)によって,放射性物質以外に同位元素の

存在することが明らかとなった。

アストンはトムソンの装置を改良して質量分析器(1919)を作って精密な測定を行い,

あらゆる元素はHの整数倍の質量を有する原子の混合であることを確かめた。この結果

つぎに述べるラザフォードの研究とあいまって,原子の質量は原子核と呼ばれるものに

その大部分が集まっていると考えられるようになった。この原子核とは,陽極線の一種で,

原子を完全にイオン化して得られる。あるいは逆にいえば,原子は重い原子核とずっと軽い

電子とからなるということがわかってきた。

とくに水素の原子核を〈陽子〉と呼ぶと,アストンの結果は,あらゆる原子核は整数個の

陽子からなり,したがってその質量が陽子の整数倍となると解釈することができる。

また原子核の電荷は一般に(原子核質量)/(陽子質量)より小さいから,陽子の電荷を

打ち消すためにさらにひじょうに軽い(陽子の約1,836分の1)電子も原子核の構成粒子で,

何か陽子をくっつけるセメントのような役割を果たしていると考えられてきた。

そこで電子や陽子のように,物質構成の究極的粒子と考えられるものを〈素粒子〉と呼ぶ

ようになった。

〔ラザフォードの実験と原子構造〕

つぎに原子は電子や陽子がどのように結合されてできているかという原子構造が問題となる。

さて原子のだいたいの大きさは,気体運動論やファン・デル・ヴアールスの状態方程式などに

関する知識から,その半径が10-8cmの程度であることがわかっていた。もしこの原子に

いろいろの粒子をぶつければ,その構造に関しなんらかの知識が得られるであろう。

たとえば,もし原子が粒子のぎっしりつまった構造を有すれば,ぶつけた粒子は直ちに止め

られてしまうであろう。ところが1903年レナードPhilipp Lenard(1862~1947)は,

原子に電子をぶつけてその逆の結果を得た。そして原子というものは,ぶつけた粒子を止める

能力の小さい,したがって軽い電子の雲が大部分の体積を占め,その中心に小さな重い原子核

があるのだろうと推論した。その後ラザフォード(1911)は,電子の代わりにアルファ粒子α

を用いて実験した。α粒子は電子よりずっと重いから,電子雲で曲げられることなしに原子の

中心まで入って行くことができる。したがってα粒子は原子の中心すなわち重い原子核との

衝突によってだけ曲げられる。

この研究の結果ラザフォード(1913)は,小さく重い原子核のほかはほとんど空虚であること

を見いだしたこれはレナードと同じ結論である。さらにげ:粒子が原子核によって散乱させられ

る様子は,α粒子と原子核との間にクーロンの力が働いていると考えて計算した結果とよく合う。

この場合に原子核の電荷をZeとすると,このZはちょうどその原子の周期表における原子番号と

等しいことを見いだした。このことは,放射性物質が電荷2eのα粒子を出すと原子番号が2だけ

減る,という法則を説明することができる。

このようにして,原子番号とは原子核の電荷を表わすものであることがわかった。さらに精密な

測定をすると,クーロン力による散乱からのずれがある。このずれから,原子核の大きさは

その半径がわずか10-13cm程度しかないことがわかった。この結論をそれまでに知られていた

素粒子すなわら陽子と電子という言葉で書き直すと,原子は重くて小さい原子核とそのまわりの

電子雲からなる。原子が全体として電気的に中性であるためには,電子雲は-Zeなる電荷を

もたねばならないから,この電子雲はZ個の電子からなる。

つぎに原子核では,その質量を陽子質量で除した商が陽子の個数を表わし,陽子数とZとの差が

核内電子の数を表わす。それは,原子核の質量はほとんど陽子が受け持ち,電荷は陽子と電子

とで受け持つからである。また同位元素は,陽子と電子とが同数だけ元の原子に加減されたもの

と考えられる。

〔原子核と中性子〕

以上に述ペた原子構造は,原子核に関しては種々の難点がある。たとえば,原子核が正の電荷を

有するということは常に陽子の数が電子の数よりも多いことを意味するが,それはなぜかとか,

電子は電子による光の散乱の実験などから推論するとその半径が10-13cm程度であるのに,

それが同じくらいの大きさの原子核の中にたくさんつまっていると考えるのは無理ではないか,

というようなことである。このような困難に対する解決は実験のほうからわかってきた。

ボーテとベッカー(1930)は,リチウムLi,ベリリウムBeのように軽い元素にα粒子をぶつけると

γ線が出ることを見つけた。その後キュリー夫妻の娘イレーヌとその夫フレデリック・ジョリオ・

キュリー(1932)とは,たたかれたBeから何かが放射され,これがパラフィンのようにHを含む

物質を通り抜けるときに陽子を追い出すということを知った。これは電気的に中性だがγ線では

なく,新しい種類の粒子であり,陽子と強い相互作用をもつ。チャドウィック(1932)はその後,

この粒子は中性の重い粒子であると推論した。

このことはウィルソン霧箱 を使って確証され(その中性粒子自身は見つからないが,その粒子

と衝突した荷電粒子が見える),その質量は陽子と同じくらいであることがわかった

(陽子質量1,836m。に対して1,838me)。この粒子 を〈中性子〉と呼ぶ。問題はこの中性子が

物質構造にいかなる役割を果たしているかということである。さて他方,原子核の陽子・電子説

には決定的な反証がある。それは原子核の〈スピン〉である。スペクトルの研究から電子は自転

による角運動量をもっていることがわかったが,量子力学によるとこの角運動量はある単位で

測って1/2になる。

同様に陽子も1/2になる。この自転角運動量をスピンと呼ぶ。また自転以外の角運動量(軌道部分)

は常に整数となる。今N14という原子核を陽子・電子説で考えると,14個の陽場子と7個の電子

からなるから,このN14のスピンは半整数(整数+1/2)になるはずであるのに,実験によれば

整数である。このような陽子・電子説の難点を救うために,イヴァネンコIvanenkoやハイゼンベルク

(1932)らは,原子核は正電荷をもった陽子と中性で同じくらいの重さの中性子から構成されて

いると考えた。

これによれば,原子核の中に大きな電子が入っていると無理に考えないですみ,中性子も1/2の

スピンをもつと考えれば,N14のスピンが整数になることも説明できる。すなわちN14は7個の陽子

と7個の中性子からなると考えればよい。一般に軽い原子核はほば同数の陽子と中性子とからなり,

重くなるにしたがって中性子のほうが多くなる。その後,原子核の陽子・中性子説は確立され,

中性子も素粒子の仲間入りをした。〔陽電子〕今までに述べた素粒子には,正電荷では陽子,

負電荷では電子があるが,その質量はひじょうに違う。

すなわち電荷の符号に関して対称性が成り立っていない。一般に自然界は正と負の電荷に関して

対称となるべきではないか。すなわち電子と同じ質量で正電荷の陽電子,あるいは陽子と同じ

質量で負電荷の反陽子は存在しないだろうか。この堆論はディラックの相対論的電子論(1928)

が出るに及んで理論的に根拠づけられた。その後,実験的にC.D.アンダーソン(1932)が,

磁場をかけたウィルソン霧箱の中で宇宙線中には実際に〈陽電子〉が存在することを確認した。

他方,反陽子のほうは1955年カリフォルニア大学のベパトロンによって人工的に創造された。

この陽電子の発見はディラック理論を確証しただけでなく,素粒子に関して重要な知識を加えた。

すなわち電子も陽電子も単独では安定な粒子であるが,両者が衝突すると消滅してγ線を出し,

また逆に適当な条件の下では,γ線が物質に当ると電子・陽電子対が造られる。すなわち電子対

の質量がγ線のエネルギーに転換され るわけで,アインシュタインの質量とエネルギーとの

等価性を実証する例である。

またこのことから,素粒子は昔考えられていた原子とは異なり,絶対不変なものではなくて,

〈相互に転換しうる〉もの であることがわかる。この反応を記号的に化学反応にならって

つぎのように書く。

e+十e-→2γ

(e+は陽電子,e-は(陰)電子)

このさいエネルギーと運動量の保存からγ線光子(後述)は少なくとも2個出る。

〔β崩壊と中性微子〕原子核は陽子と中性子とからなる。ところがβ崩壊は原子核から電子が

飛び出して原子核の電荷がeだけ増し質量はほとんど変わらない現象である。ゆえに陽子・中性子説の

立場から考えれば,原子核内の中性子が1個陽子に変わり急に裔子が1個生成される現象である。

すなわち

n→P+e-(nは中性子,Pは陽子)

この現象も素粒子の相互転換の例である。ところがこう考えるには都合の悪いことが二つある。

第1にn,P,e-などはみな1/2のスピンをもつから,上の反応式の左辺の角運動量は1/2なのに,

右辺では全体として整数になり,角運動量の保存に反する。第2にβ崩壊で出てくる電子の

(運動)エネルギーは一定でなく,連続的な値を取る。ところが上の反応式が正しいとすれば

一定のはずである。一般に1個の粒子が2個の粒子に崩壊するときには,それぞれの粒子の

エネルギーは一定になることがエネルギーと運動量の保存則から示される。

3体以上では一定にならない。そこでこれらの難点を救うために,観測にかからない第3の粒子

が出ると考えたらよいだろうとパウリが提案し,次いでフェルミ(1934)が実際そのことを

考えに入れた理論を提出した。この第3の粒子は,中性で質量もひじょうに小さいはずであるので

〈中性微子〉(あるいはニュートリノ)と呼ぶ。したがってβ崩壊の機構は次のように書ける

(νは中性微子,以下陽子,中性子,電子,陽電子など素粒子を,簡単にp,n,e(e-),e+など

と書く)。

n→P+e-+ν

nの崩壊寿命は単独で存在するときには18分くらいである。スピンの保存から,νは1/2なる

スピンをもつと考えられる。この粒子の存在を実験的に証明することは原理的に困難であるが,

種々の保存則からその存在が要求される。また逆に

P→n十e+十ν

のように陽電子e+を出すβ+崩壊も見つかった。この過程は,Pよりnのほうが重いので単独

のpでは在らないが,適当な原子核(たとえばNla)の中ではエネルギーを他のpやnからもらえば

起りうる。この2過程を見ると,Pとnとのいずれがより基本的であるかを考えることは無意味な

ことがわかる。陽子pと中性子nとをまとめて,原子核を構成する粒子という意味で〈核子〉と呼ぶ。

〔波動と粒子および光子〕

これまでの素粒子はウィルソン霧箱での飛跡を見てその存在を証明した。すなわち,これらは

ほんとうに粒子らしい素粒子である。われわれは物質の不可入性,すなわち同時に同じ場所を

違う物質が占めることはできないという性質を知っている。素粒の世界にもこのような性質があって,

このような性質をもつ粒子を〈フェルミ粒子〉あるいは〈フュルミ統計に従う粒子と呼ぶ。

それに対して,光とはいったい何であろうか。光はいくらでも強度を高めることができるから,

上の不可入性の条件を満たさぬように思われる。実際,

光が不可入性をもたないことは前から知られていた。このような素粒子を〈ボース粒子〉

あるいは〈ボース統計に従う粒子〉と呼ぶ。さて光の本性については古くはニュートン

の粒子説(~1680)があり,それより少し後のホイヘンスの波動説(1690)よりも信用

されていた。ところがヤングやフレネルらは光の干渉現象を発見し

(ヤング=フレネルの干渉実験),これがどうしても波動説によってしか説明できない

ことを示したので,波動説のほうが有力になった。

ところがだんだん波動説では説明のできない現象がふえてきた。たとえば,光は原子に

必ずhν(hはプランクの定数,νは光の振動数)の整数倍のエネルギーずつ吸収

されたり放出されたりすることである。またヘルツ(1887)らによる〈光電効果〉も

その例であって,アルカリ金属の表面に光を当てると光のエネルギーを吸収した電子が

飛び出すが,電子を飛び出させるにはただ光の強度を強くしてもだめで,光の振動数

をある一定の値よりも大きくすることが必要である。

この現象も,光を古典的な電磁波と考えたのでは説明がつかない。この場合,電子は

光を当てたとたんに飛び出してくるが,電磁波として計算すると相当の時間のずれが

あることになる。これらのことからアインシュタイン(1905)は,光は〈光子〉と

呼ばれる粒子からなると考えた(光量子仮説)。振動数νの光の光子はhνなる

エネルギーをもつ。この光子も素粒子である。この光子の粒子的性質は,その後

〈コンプトン効果〉の発見(1922)によって,さらに確実にされた。

すなわらⅩ線が電子によって散乱される様子は,光子を粒子と考えて計算したものと

よく合うのである。このように光子は波動と粒子という二重性格をもっているが,

その後,あらゆる素粒子が二重性格をもつことがわかった。たとえばデヴィッソンと

ジャーマー(1927)は電子の波動性を実験的に確かめた

(デヴィッソン=ジャーマーの実験)。この二重性の完全な理解は,場の量子論に

よって初めて可能となる。

【中間子の発見】

原子は原子核と電子からなり,原子核は核子からなることがわかったが,それでは

いかなる力がこれらの粒子を結び付けているのであろうか。電子を原子核の周囲に

引き止めておく力は電気的なクーロン力である。しかし核子どうしをしっかりと

結び付ける力〈核力〉は,いったいどうして生ずるのかが問題である。核力が電気的

なクーロン力と異なることはつぎの理由からわかる。(1)核力は電気的に中性な

nとpの間にも働く。

(2)クーロン力はpp間では斥力,nn間では働かないが,核子が集まって原子核を

作るには引力がなければならない。(3)核力はラザフォードの実験でもわかるように

クーロン力とは違ってひじょうに近距離(~10-13cm)でしか働かない。さて場の

量子論によると,クーロン力は荷電粒子間で光子を交換することによって生ずることが

示されるので,このことの類推から湯川秀樹(1935)は,核力もなにか新しい種類の

粒子を核子間で交換して生ずるのであろうと考えた。

核力が近距離でしか鋤かないということは,この粒子が光子とは異なり有限の静止質量

をもつとすれば説明できる。この質量は電子の約200倍くらいと推定された。この粒子

の質量は電子と核子との中間にあるので〈中間子〉と呼ぶ。中間子は,エネルギーさえ

十分にあれば核子から飛び出して観測にかかると考えられる。また核力の性質を説明

するために,中間子には電荷を有するものと中性のものとがあることが予想された。

また中間子は光子と同じくボース統計に従うことが予想された。さらにβ崩壊をも

中間子で説明するために,この中間子はeとνとに崩壊すると考えた。

〔ミユー中間子μの発見〕

他方,宇宙線の実験では,1936年から38年にかけて,アンダーソンとネダマイヤー

Neddermeyerあるいは,ストリートStreetとステイヴンソンStevensonらによって,

宇宙線の硬成分の中に電子の200倍くらいの質量(正確には207me)の粒子が存在し,

これが2.22×10-6secくらいで崩壊することがわかった。この粒子を〈μ中間子〉と

呼ぶ。μは外から何も力を加えなくても自然崩壊して,e-(あるいはe+)と少なく

とも2個の軽い中性粒子に転化する。

この中性粒子はγでないことが,シャワー(〈宇宙線〉の項参照)のないことから

わかるので,νと考えると(β崩壊のνと同じとはかぎらないが),

μ±→e±十ν十ν

さてμはすぐ崩壊してしまうから,地球の上方から大気を貫通して降ってきたもの

ではない。したがって大気中で空気と速いpとの衝突によって造られたものであると

考えられる。核力中間子は強い核力を生ずるためには当然核子と強い相互作用を

有するから,やはりpと原子核との衝突で造られるはずである。したがってμは

造られ方,質量,崩壊などいずれも湯川中間子と似ていることになる。そこでμは

湯川秀樹の予言した中間子であろうと考えられた。

この考えは1945年にローマ・グループのコンヴェルシM.Con-versi,パンチーニ

E.Pancini,ピッチョーニO.Piccioniらの決定的な実験が出るまで信じられていた。

さて湯川中間子は核子と強い相互作用をもつべきであるから,つぎの諸性質が予期

される。(1)高エネルギーでは核子・原子核衝突でたくさん造られる。(2)負電荷

の中間子は,物質中で止まると正電荷の原子核に引き寄せられ,強い相互作用のために

核子に吸われる。

この吸われるまでの時間は10-12secの程度で崩壊寿命よりずっと短いから,崩壊する

前に吸われることになる。そのさい,中間子の静止質量に相当するエネルギーが原子核

に与えられるために,原子核から核子が飛び出す。この現象を〈スター〉と呼ぶ。

(3)中間子が物質中を飛んでいると,核子との強い相互作用のために,ある程度走ると

曲げられたり止められたりする。ところがローマ・グループの実験によると,μは

炭素Cのような軽い原子核の中で止まるとμ+と同様にe+を出して崩壊してしまう.

これは(2)に反する。また(3)とも矛盾することがわかってさた。

〔二中間子論とパイ中間子π〕

このようにμが湯川中間子と違うらしいということがわかってくると,μ以外に核力

中間子がなければならぬことになる。このように2種類の中間子の存在を考える

〈二中間子論〉が,坂田昌一,芥川安孝ら(1946),少し遅れてマルシャーク

R.E.Mar-shak,ベーテ(1947)によって提出された。ちょうどこのころ

イルフォードIlford会社で新しい写真乾板が発明され,それが宇宙線粒子の研究に

きわめて有力であることがブリストル・グループのパウエルらによって示された。

彼らの研究によると,乾板に写った中間子の質量は200)meから300meくらいの間にあり,

確かにμが含まれている。また中間子の10%くらいは原子核に吸収されてスターを造り,

pやαを飛び出させることがわかった。初めはこれをμ-と考えたが,ローマ・グループ

の結果からμ-ではないことがわかった。ラッテスC.M.G.Lattesら(1947)は,

中間子の10%くらいは止まると崩壊してまた中間子を出すことを見つけた。この子ども

のほうの中間子はμである。

この親の中間子を〈μ中間子〉と呼ぶ。μの相棒は1個で,γでない軽い中性粒子である。

これをνと考える。

π+→μ++ν

また宇宙線にさらされた乾板の中で,核子・原子核衝突で出てきた低エネルギーの中間子

が再び原子核に吸われて,スターをつくっているものがある。そこでπは核子と強い

相互作用をもち,核子・原子核衝突によって直接造られ,π+は上の様式で自然崩壊し,

π-は原子核に吸収されればスターをつくると考えられるようになった。μは核子と

弱い相互作用しかないが,たくさんπが造られ,それがμに崩壊するため,結局たくさん

造られる。

πの質量は273meで,2.5×10-8sec くらいでμに崩壊する。それ以後πが湯川中間子

であると信じられている。その後アメリカで高エネルギーの加速装置が造られ,πを

人工的に実験室内で造れるようになった。1948年ガードナノGardnerとラッテスとは,

パークリーで初めてπが実験室内で造りだされていることを確認した。

他方,中性パイ中間子ποについては以前からその存在が信じられていたが,坂田と

谷川(1940)とはμοがきわめて短い時間でγに崩壊してしまうことを理論的に指摘した。

実験のほうでは,パークリーでビョルクルントBjorklundらがpを原子核にぶつけて出てくる

γ線が,この衝突でいちどποが造りだされ,それがγに崩壊したと考えないと説明

できないことを指摘した。その後πο10-14~10-15secくらいでγ崩壊することが確認

された。

πο-2γ

宇宙線のほうでも,この過程を仮定しないとγが多く出過ぎて説明できないことがわかった。

この種の実験で最も決定的なものはパノフスキーPanofskyら(1950)の実験であろう。

彼らはおそいπ-をpに吸収させて出てくるγ線のスペクトル測定から,γ線は

π-十p→n+γ

によって生ずるほか,どうしても

更新中

宇宙に子がある話

その結論のあまりの奇想天外さゆえ、論文を出すのをためらった若き日本人学者の説は、

今、世界中で理解され、認められている。宇宙は、無数の別の宇宙を生み出している。

この謎に答えようというのが、力の統一理論です。

なかでも、ワインバーグ・サラムの理論は、電磁力と弱い力に着目して、

この2つが、非常に高いエネルギー状態では1つのものに統一されると考える。

ここで、佐藤さんのヒラメキがあったつまり、非常に高いエネルギーの状態は、

開闢直後にもあったはずだ。だからワインバーグ・サラム理論を、宇宙論に適用すれば、

なにか面白いものが出てくるに違いない。とくに、それがもたらす観測可能な影響を予言でされば、

これほど素晴らしいことはないだろう。

統一理論を宇宙に適用する論文は、今でこそ山のようにある。しかし、

佐藤さんが考えた1975年当時は、世界で誰も発想していない、独創的なアイデアだった。

この発想が、佐藤さんの驚くべき宇宙論の原点になったのだ。

宇宙論にワインバーグ・サラム理論を適用するには、この理論に基づいて、

アインシュタインの宇宙方程式を解けばいい。しかし、この作業は困難を極め、

論文として形になったのは、1980年(81年に発表)のことだった。

これが、佐藤さんの宇宙論であり、グースやリンデより先に発表した

「宇宙のインフレーション・モデル」です。

しかし、この理論の帰結は、あまりに予想を上回る姿をしていたため、佐藤さん自身、

本当かどうか信じられなかったという。

では、その宇宙のインフレーション・モデルとは、一体どんなものなのだろうか。

まず最初に、佐藤さんの宇宙論のアラスジを述べておこう。

ビッグバン直後の宇宙には、力はただ一つしか存在しない。ところが、

宇宙の膨張による温度の低下によって、真空が相転移を起こし、力の分化が始まった。

その結果、あるカは、それまでの無限遠方まで届く能力を失って、

極めて近距離にしか到達できないものになってしまった。

その主役を演じたのが、真空のエネルギーとヒツグス場と呼ばれるものです。

このアラスジには、妙なコトバが続出します。

「真空の相転移」、「真空のエネルギー」、「ヒッグス場」等だが、これらは、一体何を

意味しているのだろうか.

まず、ビックス場とは、素粒子に質量を与える働きを持った場(場、それを代表する素粒子

をもっている.それをヒッグス粒子とよぶ)のことだ。

現代の素粒子論では、物がカを及ぼし合うのは、媒介粒子をキャッチボールしあっているためだと

考えている。たとえば、電磁カは光子をやり取りして生じるカであるし、弱いカはウィーク・ポゾン

という粒子を交換し合って生じるカだ。

このとき、カの到達距離は、媒介粒子の質量が大きいほど短くなる。光子は質量ゼロなので、

電磁カは無限遠方まで届くことができるが、ウィーク・ポゾンは質量を持つので、短い範囲でしかカを及ぼせない。

つまり、真空が相移してカが分化し、弱いカの到達距離が短くなったのは、

ビッグス場によって、ウィーク・ポゾンに質量が生じたためだと考える。

それにしても、真空の相転移とは、ずいぶん突飛な発想のように思える。実は、これは超伝導の

理論からきた発想だ。超伝導物質には、相転移によって力の到達距離を短くする、不思議な現象が

知られていたのだ。つまり超伝導状態では、磁力が短い距離しか届かないと解釈できる。

これと同じように、統一理論では、真空が相転移を起こして、弱いカが、ある意味で超伝導状態

になってしまった、と考えるわけだ。 真空というと、我々はカラッボで何もないものと思っている。ところが、

統一理論では、真空にはエネルギーや、ヒッグス場があると考える。

つまり、真空の相転移とは、真空のエネルギーが存在する宇宙開闢直後の偽真空の状態から、

ビックス場のある現在の真真空に、移り変わるプロセスなのだ。

なぜ宇宙は子供を生めるか?

佐藤さんの宇宙論では、相転移が起きる前の熟い宇宙には、ビッグバンの火の玉としての

輻射エネルギーだけでなく、真空のエネルギーもあったことになる。ところが、この真空の

エネルギーは、アインシュタイン方程式の宇宙項と、数学的に全く同じものなのだ。

宇宙項といえば、アインシュタインが自ら生涯最大の失敗と述べた、いわくつきの項として有名だ。

アインシュタイン方程式は、「一般相対性理論によって宇宙の姿を記述するもので、

空間のエネルギーを知ることで、空間の曲がり方(幾何学)がわかる。

更新中・・・!

参考文献 SKY WATCHER

Quark スペシャル 講談社

17秒