丂 |

丂 |

| 丂 |

丂丂丂丂侾丏Wires俇俈俆侾僲乕僪偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂侾係係丏俆俁俵俫倸丂俿倧値倕丗侾侽俈丏俀俫倸丂乮巊梡儕僌丂FT-7800乯

丂丂丂丂丂丂丂恄撧愳導墶昹巗峘杒嬫偵愝抲偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂儅儞僔儑儞偺係F乮俆F寶偰偺係F乯儀儔儞僟偵1/4兩掱搙偺儌乕價儖儂僀僢僾傪弌偟丄

丂丂丂丂丂丂丂憲怣弌椡俀W偱塣梡偟偰偄傑偡丅儀儔儞僟偼撿岦偒側偺偱傎偲傫偳撿懁偵偟偐

丂丂丂丂丂丂丂旘傫偱偄傑偣傫丅搶媫搶墶慄峧搰墂偺搶懁偐傜掃尒愳偁偨傝傪僇僶乕偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂EchoLINK僲乕僪乮JQ1YWY亅L乯傪夘偟偰丄EchoLINK栐偵僎乕僩僂僃僀偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俇俈俆侾僲乕僪偼傾儅僠儏傾柍慄嬊偱偁傟偽偳側偨偱傕屼帺桼偵偍巊偄偵側傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂晛抜偼侽係俁俆儖乕儉偵愙懕偝偣偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂俢俿俵俥偱偺愗抐丄懠儖乕儉傗懠僲乕僪傊偺愙懕憖嶌摍傕俷俲偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂扐偟丄忢帪僄僐乕儕儞僋偲僎乕僩僂僃僀偝傟偰偄傑偡偺偱丄僄僐乕儕儞僋懁偐傜屇偽傟偨傝丄

丂丂丂丂丂丂丂僄僐乕儕儞僋懁傊壒惡偑拞宲偝傟偰偄偨傝偡傞応崌傕偁傝傑偡丅傑偨丄僄僐乕儕儞僋僎乕僩僂僃僀傪

丂丂丂丂丂丂丂嬛巭偟偰偄傞儖乕儉傕偁傝傑偡偺偱偛拲堄婅偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂乮摉嬊偑抦偭偰偄傞僎乕僩僂僃僀嬛巭儖乕儉偵偼偮側偑傜側偄條偵愝掕偟偰偁傝傑偡丅乯

丂丂丂丂丂丂丂僇乕僠儍儞僋偵傕懳墳偟偰偄傑偡偺偱傾僋僙僗妋擣偵棙梡壜擻偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂乮昿斏側僇乕僠儍儞僋偼偛墦椂偹偑偄傑偡丅乯

丂丂丂丂丂丂丂廃曈壠揹惢昳摍偐傜偺僲僀僘偱俽偑忢帪俆乣俇怳傟偰偟傑偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂僲僀僘偵彑偮掱搙偺嫮偝偱撏偐側偄偲僩乕儞僗働儖僠偑奐偒傑偣傫丅

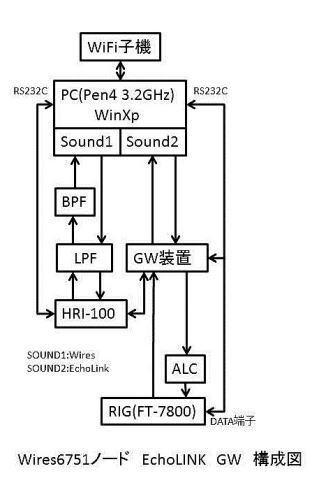

丂丂丂丂侾乯俇俈俆侾僲乕僪偺僔僗僥儉峔惉偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂Pen4丂俁丏俀GHz偺Win Xp偵Wires偲EchoLINK偺

丂丂丂丂丂丂僜僼僩傪擖傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂ALC傪擖傟偰丄曄挷愺傔偺嬊偲怺傔偺嬊偑弌偰偄傞忬嫷偱傕

丂丂丂丂丂丂儃儕儏乕儉挷惍偡傞偙偲側偔堦掕偺壒検偱儚僢僠偱偒傞條

丂丂丂丂丂丂偵側偭偰偄傑偡丅ALC傪摫擖偟偨偒偭偐偗偼暿偱偡偑丄

丂丂丂丂丂丂偦偺偒偭偐偗偼暿偺偲偙傠偱徯夘偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂壒幙楎壔偟偑偪側EchoLINK佀Wires傊偺拞宲傪懡彮偱傕

丂丂丂丂丂丂夵慞偡傋偔掅廃攇宯偺僼傿儖僞傪擖傟偰挷惍偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂HRI-100乮儕僌懁乯偲EchoLINK宯乮忋恾偺Sound2乯偲

丂丂丂丂丂丂RIG偼丄帺嶌偺GW憰抲宱桼偱偮側偄偱偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂Sound1偼PC撪憼偺僆儞儃乕僪僆乕僨傿僆丄Sound2偼

丂丂丂丂丂丂僴儉僼僃傾偱侾侽侽墌偱攦偭偨僕儍儞僋偺僒僂儞僪儃乕僪偱偡丅

丂丂丂俀乯僄僐乕儕儞僋僎乕僩僂僃僀乮GW乯偵偮偄偰

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂儅僀僲乕僪偺僔儑儃偝傪僇僶乕偡傋偔GW傪嶌偭偰丄

丂丂丂丂丂僄僐乕儕儞僋宱桼偱傕Wires偵弌傜傟傞條偵偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂GW偺峔惉庤朄偲偟偰偼戝偒偔俁捠傝偁傞偲巚傢傟傑偡丅

丂丂丂丂丂乮偦偺懠偺曽朄摍偑偁傝傑偟偨傜丄偛嫵庼偄偨偩偗傟偽岾偄偱偡丅乯

丂丂丂丂丂丂曽朄侾丗摨偠応強偵丄摨堦廃攇悢丄摨堦僩乕儞偱丄Wires偺僲乕僪偲

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂EchoLINK偺僲乕僪傪棫偰傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儕僌偲傾儞僥僫偼Wires梡丄EchoLINK梡偱偦傟偧傟昁梫丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嬈柋嬊梡偺崅壙側憲庴怣嫟梡婡摍傪巊偊傟偽傾儞僥僫偼侾杮偱傕壜擻丅乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂RF宯偑Wires懁偲EchoLink懁偱堎側偭偰偄傞偺偱丄Wires懁偼

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暦偙偊傞偑丄EchoLINK懁偼暦偙偊側偄摍偺尰徾偑敪惗偡傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壜擻惈偑偁傞丅傑偨丄曄挷偲暅挷傪偦傟偧傟偺儕僌偱峴偆偺偱

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂壒幙柺偱晄棙偵側傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堦曽丄GW憰抲傪摿偵梡堄偟側偔偰傕幚巤偱偒傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂曽朄俀丗PTT怣崋偲SQL怣崋偺張棟偲丄壒惡怣崋偺暘攝傪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂奜晅偗偺GW憰抲偱峴偆曽朄丅乮摉嬊偼偙偺曽朄偱偡丅乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾戜偺儕僌偲傾儞僥僫偱Wires懁丄EchoLINK懁偲偺

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦傟偧傟偺怣崋傪憲庴怣偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儕僌懁偐傜偺怣崋偼Wires懁丄EchoLINK懁偦傟偧傟傊拞宲偟傑偡丅

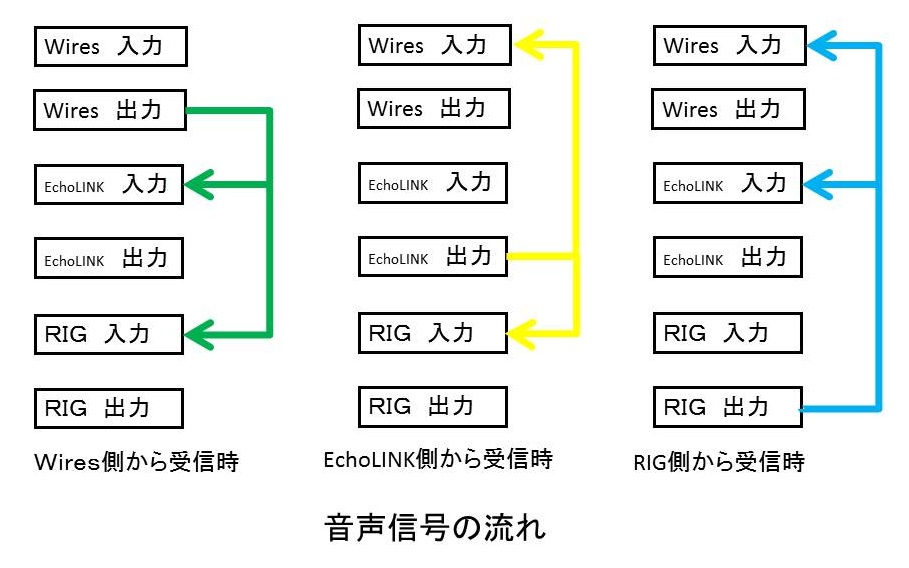

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埲壓偵摉嬊偺GW偺摦嶌尨棟傪帵偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儘僕僢僋IC偲儕儗乕摍偱夞楬傪峔惉偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂幨恀偼宖帵斅偵嵹偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捠忢敪惗偟摼傞忬懺丄倂倝倰es丆俤們倛倧俴俬俶俲丆俼俬俧偺偄偢傟偐偺擖椡偑偁傞俁僷僞乕儞偺忬懺偐傜丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂弌椡傪寛掕偟丄壒惡怣崋偲俽俻俴丆俹俿俿偺怣崋張棟傪峴偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暋悢偺僲乕僪乮椺偊偽倂倝倰es偲俤們倛倧俴俬俶俲乯偺俹俿俿怣崋偑摨帪偵俷俶偵側傞偙偲偼

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捠忢偺俻俽俷帪偼偁傝傑偣傫乮俬俢憲弌帪側偳偼偁傝摼傞乯偺偱偙偆偄偆応崌偼

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堎忢忬懺偲娕橍偟丄拞宲傪巭傔傑偡丅昁偢侾偮偺憲怣尦偐傜俀偐強偺拞宲愭偵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞宲偡傞條偵偟偰偄傑偡丅婎杮揑偵徴撍惂屼偼倂倝倰es偲俤們倛倧俴俬俶俲偺僜僼僩懁偵擟偣偰丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺徴撍惂屼偺寗娫傪偸偭偰徴撍偑敪惗偟偨応崌偼丄偳偙偵傕側偵傕拞宲偟側偄偙偲偱

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捔惷壔傪恾傞傛偆偵偟丄僼僃乕儖僙乕僼側愝寁偲偟傑偟偨丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂曽朄俁丗俹俿俿偲俽俻俴怣崋偺張棟丄壒惡怣崋僷僗偺暘攝傗愗傝懼偊摍傪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慡偰俹俠偺拞偱僜僼僩揑偵傗偭偰偟傑偆曽朄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偳側偨偐傜暦偄偨偐丄偳偙偐偺倂倕倐儁乕僕偱尒偨婥偑偟傑偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椙偔挷傋偰偄側偄偺偱徻嵶晄柧偱偡丅

丂丂丂丂丂

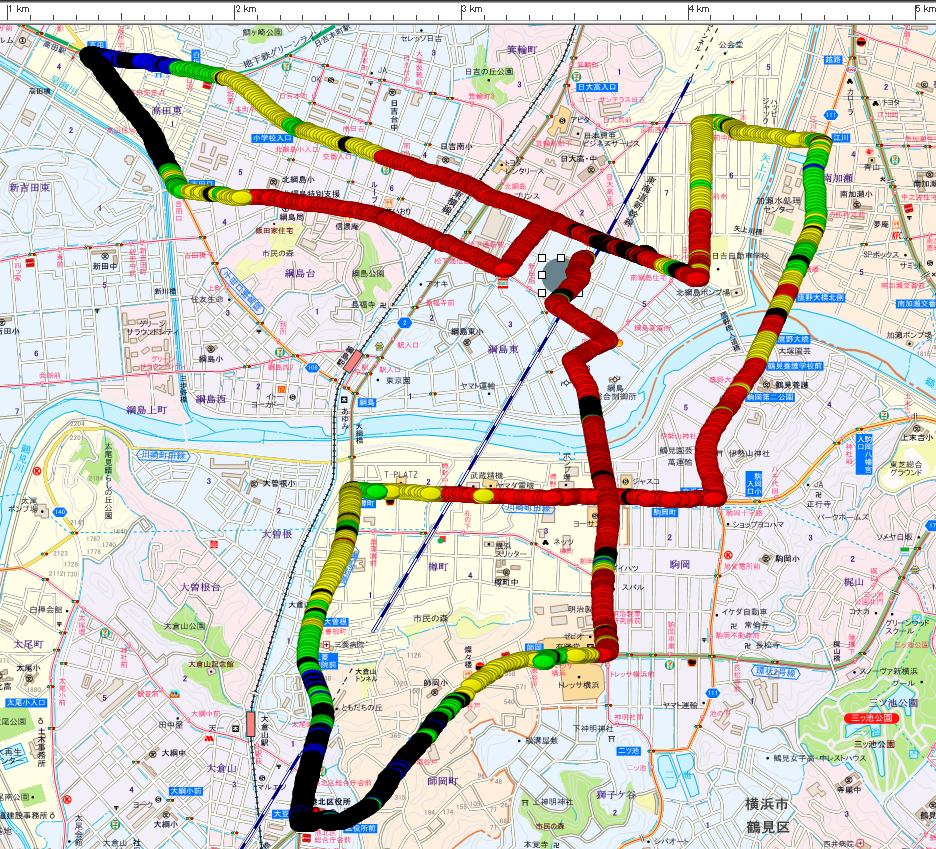

丂丂丂丂丂俁乯俇俈俆侾僲乕僪偺揹奅嫮搙暘晍偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂俇俈俆侾僲乕僪偺俽抣傪幚應偟偰抧恾忋偵昞帵偟偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂戝懱丄幚嵺偺庴怣忬嫷乮暦偄偨姶偠乯偲堦抳偟偰偄傑偡丅乮幚應側偺偱偁偨傝傑偊偱偡偹丅乯

丂丂丂丂丂丂丂拞怱晅嬤偺奃怓偺娵偑僲乕僪埵抲丄S9+埲忋偑愒怓丄S7乣9偑墿怓丄S4乣6偑椢怓丄

丂丂丂丂丂丂丂S3埲壓偑惵怓丄僩乕儞SQL OFF偑崟怓偱偡丅丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂嶌惉曽朄

丂丂丂丂丂丂丂儕僌偺奜晹俽儊乕僞弌椡偐傜怣崋嫮搙偵墳偠偨揹埑傪庢傝弌偟丄侾昩偛偲偵僒儞僾儕儞僌偟偰

丂丂丂丂丂丂丂俙俢僐儞僶乕僞偱僨僕僞儖抣偵曄姺偟偰俹俠偵庢傝崬傒傑偡丅庢傝崬傫偩帪崗傕婰榐偟傑偡丄摨帪偵

丂丂丂丂丂丂丂儕僌偺僨乕僞抂巕偐傜僗働儖僠偺ON/OFF忣曬傕庢傝崬傒傑偡嘆丅

丂丂丂丂丂丂丂摨帪偵俧俹俽偱埵抲僨乕僞乮堒搙宱搙乯傪侾昩偛偲偵婰榐偟偰偍偒傑偡嘇丅

丂丂丂丂丂丂丂嘆偲嘇偺僨乕僞傪帪娫偱惍崌偟偰崌懱偟傑偡嘊丅

丂丂丂丂丂丂丂堒搙宱搙枅偺怣崋嫮搙僨乕僞偑弌棃忋偑傝傑偡偺偱丄怣崋嫮搙傪壗抜奒偐偵暘椶偟丄

丂丂丂丂丂丂丂偙傟傪抧恾僜僼僩偵僀儞億乕僩偟傑偡丅

丂丂丂俀丏Wires係俈俋係僲乕僪偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂 係俁侽丏俈俁俵俫倸丂俿倧値倕丗侾侽俈丏俀俫倸丂乮巊梡儕僌丂FT-817乯

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂恄撧愳導岤栘巗偵愝抲偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂抧忋崅俈倣偺俆乛俉兩俀抜俧俹偱俀丏俆倂偐俆倂偺弌椡偱塣梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂栭娫傗430僔儞僾儗僢僋僗偱偺塣梡拞偼塣梡掆巭傗弌椡掅尭偟偰偄傞応崌傕偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂岤栘巗偺惣晹丄埳惃尨巗偺杒晹傪庡偵僇僶乕偟偰偄傑偡丅晅嬤偼媢椝抧懷偱偡偺偱

丂丂丂丂丂丂丂儘働乕僔儑儞師戞偱嬤偔偱傕巊偊側偐偭偨傝丄堄奜偲墦偔偱傕巊偊偨傝偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂僲乕僪偼戝嶳偲晅嬤偵偁傞崅偝侾侽侽倣掱搙偺媢偵埻傑傟偨扟偺條側応強偵偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂HamRadioDelux傪巊偭偰儕僌偺墦妘憖嶌乮弌椡曄峏摍乯偲

丂丂丂丂丂丂丂娔帇乮S儊乕僞儗儀儖傗SWR丄廃攇悢乯傪峴偄丄

丂丂丂丂丂丂丂廐寧揹巕偺USB丂I/O傪巊偭偰丄埨掕壔揹尮偺OFF/ON傗HRI-100丄FT-817傊偺

丂丂丂丂丂丂丂揹尮嫙媼傪惂屼偱偒傞條偵側偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂偝傜偵丄実懷揹榖傪巊偭偨墦妘憖嶌僔僗僥儉偵傛傝丄Wires僒乕僶傗HamRadioDelux傪

丂丂丂丂丂丂丂摦偐偟偰偄傞PC偺揹尮傪擖傟偨傝愗偭偨傝偱偒傑偡丅PC僼儕乕僘帪偺儕僇僶儕乕偲偟偰

丂丂丂丂丂丂丂PC偺乽揹尮儃僞儞挿墴偟乿偵憡摉偡傞偙偲傕偱偒傞傛偆偵偟偰偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂FT-817偱俆W楢懕憲怣偟偰傕儕僌傊偺晧扴偑彮側偔側傞傛偆僼傽儞偵傛傞椻媝傪峴偭偰偍傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂僼傽儞偺摦嶌偼PIC儅僀僐儞偱惂屼偟偰偍傝丄楢懕憲怣侾侽昩偱FAN偑摦嶌偟丄

丂丂丂丂丂丂丂憲怣廔椆屻侾俀侽昩宱夁偡傞偲僼傽儞偑掆巭偡傞條偵僾儘僌儔儉偟偰偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂係俈俋係僲乕僪偼傾儅僠儏傾柍慄嬊偱偁傟偽偳側偨偱傕屼帺桼偵偍巊偄偵側傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂晛抜偼侽係俁俆儖乕儉偵愙懕偝偣偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂俢俿俵俥偱偺愗抐丄懠儖乕儉傗懠僲乕僪傊偺愙懕憖嶌摍傕俷俲偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂僇乕僠儍儞僋偵傕懳墳偟偰偄傑偡偺偱傾僋僙僗妋擣偵棙梡壜擻偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂乮昿斏側僇乕僠儍儞僋偼偛墦椂偹偑偄傑偡丅乯

丂丂丂俁丏Wires侽係俁俆儖乕儉偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂晛抜丄偍悽榖偵側偭偰偄傞侽係俁俆儖乕儉偵偮偄偰彑庤偵彮偟徯夘偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂杒娭搶僄儕傾傪嫆揰偲偝傟偰偄傞忋廈侾侽倣FM垽岲夛偺夛挿偝傫偑儖乕儉僆乕僫乕傪

丂丂丂丂丂丂丂偟偰偄傑偡丅侽係俁俆儖乕儉偑儊儞僥僫儞僗傗僩儔僽儖敪惗帪偼侽係俋係儖乕儉偑巊梡偝傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂侾侽倣俥俵偺柤慜偑擖偭偰偄傑偡偑丄侾侽倣俥俵傪塣梡偝傟偰偄側偄曽傕偨偔偝傫弌偰偍傜傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂愙懕僲乕僪偼壂撽偐傜杒奀摴傑偱忢帪俀侽乣俁侽僲乕僪偑偮側偑偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂偄傠偄傠側庯枴傪偍帩偪偺曽偑弌偰偍傝丄榖戣偑恠偒傞偙偲偑側偔丄儘儞僌偵暋悢嬊偱偺儔僂儞僪俻俽俷

丂丂丂丂丂丂丂偑峴傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂恄撧愳導撪偺侽係俁俆儖乕儉忢楢僲乕僪偺愝抲忬嫷偱偡丅愒墌偼偍傛偦偺僇僶乕僄儕傾僀儊乕僕偱偡丅

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂係丏僲乕僪偺壒惡儗儀儖挷惍曽朄偵偮偄偰偺採埬

丂丂丂丂丂丂丂丂

| 丂 |

|

| 丂 |

| 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 | 丂 |

| 丂 |