<1月>

山に入り現地視察、建築場所を決め作業開始!夢と希望、いや不安と心配の方が・・・。まず整地のため15年生の桧を約50本伐採。ほとんどの人がチエーンソーを使うのは初めて。直径10数センチの桧を緊張しながらの伐採。そして枝払い、皮むきを行い垂木の材料に仕上る。ちなみに、安全のため事前にチエーンソーの講習は受けました。 |

|

| ↑整地した建築場所 |

<2月>

30年生の桧を約30本間伐。間伐するのは急斜面の場所で桧は直径約30センチ!倒れる迫力に皆おもわず「オオッ〜」と声が出る。倒した木は、ウインチで道まで引っ張り上げる。まさに林業!それを現場に運び、柱梁に使う材料とするため皮むきを行う。 |

|

| ↑間伐材を道に引き上げる |

<3月>

ひたすら、ただひたすら皮むきに励む! |

|

| ↑鎌を使っての皮むき |

<4月>

皮むきが終わった丸太から、いよいよ加工のための墨付けを始める。墨付けも当然初めて。で、相手が製材されてない丸太とは、ちとむずかしいんでないかい?やりかたは前もって大工さんに教わったけど、実際やってみると・・・う〜む・・・あれ?・・・。 |

|

| ↑皮むきをした丸太に墨付け |

<5月>

まだまだ墨付けに悪戦苦闘しながらも、墨付けが出来た丸太から加工に取り掛かる。ようやく建築工事らしくなってきた。まるで山小屋でも造ってるかのようだな、おっ!山小屋を造ってたんだよ、と忘れてしまうほど今まで地道な作業が長かった。 |

|

| ↑ほぞ穴をチエーンソーで |

<6月>

柱材にはホゾ加工、梁材にはホゾ穴加工をしていく。使う道具はチェーンソー、手ノコ、ノミなど人によってさまざま。仕上がり具合も人によって、、、さまざま? |

|

| ↑ほぞ穴をノミで |

<7月>

理論的にはうまくいったハズの墨付け通りに加工すれば、理論的には組み上げた時に寸分の狂いも無くピッタリ納まるハズ・・・理論的・・・には。この先理論的には楽しみなのだが、現実的にはチョット・・・心配も。 |

|

| ↑柱のホゾ加工 |

<8月>

まだまだこれから先の事を考え、休憩小屋を造る事に。桧を伐採し、皮むきして、建て上げ、屋根を張り、これはなんと3日で完成!中には囲炉裏も作り、毎回お昼は鍋料理、素晴らしい! |

|

| ↑後に見えるのが休憩小屋、総桧造り! |

<9月>

屋根下地用、外壁用の板材を作るため、70年生の杉を20本間伐する。さすがに太い!長い!しかし素人がこんなデカい木を切り倒してしまっていいんだろうか?ちょっとビビる。伐採した杉は製材所へ。 |

|

| ↑間伐した杉林 |

<10月>

柱を立てるための穴を掘る。なるほど、掘って立てるから「掘立て小屋」。水盛り遣り方を行い位置は正確に決める。柱は、防腐防蟻処理として地中に埋まる部分を焼いて炭化させた。 |

|

| ↑水盛り遣り方と柱を埋める穴 |

| 柱元を焼いて(豪快な焚火状態!)炭化させる→ |

|

<11月>

地上で1スパンごとに柱と梁を組み、それをワイヤーと滑車を使って順次立て上げていく。そしてついに!上棟!しかも!寸法的な誤差もほとんど無く組み上がった!理論的かつ現実的に!驚きました!感動しました!皆で喜びました! |

|

| ↑心棒に滑車を吊るし引っ張り上げる |

| 仮筋交いで固定し、無事上棟となる→ |

|

<12月>

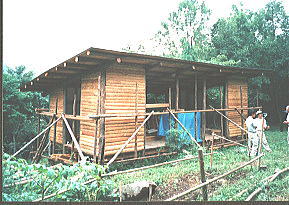

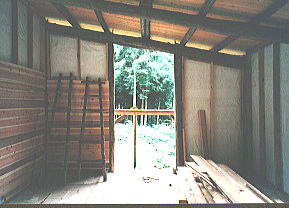

足場を作り、垂木となる丸太を組み、製材した野地板を張り、屋根を葺き上げる、1年掛かってやっとここまで終わりました。それにしても、経験の無い素人の作業でよくここまで造れたなあ〜とシミジミ実感。 |

|

| ↑屋根が出来上がる |