|

|

|

青カビタイプのチーズ

このタイプはチーズの中の方から熟成していきます。風味が強烈で味も濃厚、他のチーズよりも塩味が強いのが特徴です。

甘口のワイン(ソーテルヌやポルト、レチョート・ディ・ソアーヴェ)と合わせるのが定番と言われています。

ブルーチーズは光を嫌いますので、保存の際はラップで包んだ上からアルミホイルで包んでください。

(カビが移るのでブルーチーズは単独で保存しよう)

以下は自分が食べたチーズの覚え書きです。(私のお気に入りには ) )

|

|

|

|

ヴェリツィン

Veritin 100g=1,176円

牛乳製、青カビタイプ、MG不明 イタリア・ピエモンテ州

初めて食べる「ヴェリツィン」。北イタリアのピエモンテ州のオッチェッリ社で作られる青カビタイプのチーズです。同じ地域で作られる「ゴルゴンゾーラ」と、柔らかそうな組織とカビの様子などが似ています。しかしゴルゴンゾーラが殺菌乳で作られるのが多いのに対して、このヴェリツィンは、高地放牧した無殺菌乳で作られています。食べてみるとねっとりとしたミルクの甘みに、優しめの青カビで辛さは少なめで旨みも強く、とても美味しいです。青カビはところどころが少し硬くなって、脆い棒・・・喩えて言うと牛蒡のよう部分も。ゴルゴンゾーラのスペシャル版という感じかな。(2011.7.2)

|

|

|

|

「ヴェリツィン ディ ヴァッカ」カビの入り方や、水分が多めで柔らかそうな見た目は、同じくイタリアの青カビチーズのゴルゴンゾーラのドルチェによく似ています。こちらは無殺菌乳で作っているので、強めの味を想像したのですが、とても穏やか。悪くないです。

|

|

|

|

江丹別の青いチーズ 100g=1,176円

牛乳製、青カビタイプ、MG不明 日本・北海道・江丹別(伊勢ファーム)

紀伊国屋で購入のブルーチーズ。伊勢ファームでは「カウ&カーフ」という直販を兼ねた工房があり、チーズ作りはこの地で2010年から始められたのだとか。代表の伊勢さんの息子さんの昇平さんがブルーチーズを作っています。若干25歳、共働学舎で1年ほど修行された経験の持ち主。牛はホルスタインとジャージィー種を11頭ほど飼育されているそうです。この青カビチーズ、かなり評判がいいです。カビの入り方もいいし、旨みがぎゅーっと凝縮してるし。私は若干後味に苦味が気になりましたが、一緒に食べた皆は感じないと言ってました。共働学舎ではブルーチーズを作っていないので、そのノウハウはどこで勉強されたのか気になるところです。今後が非常に楽しみな若手のホープといったところでしょうか。(2011.7.31)

|

|

|

|

今回で2回目伊勢ファームの「江丹別の青いチーズ」。自由が丘の紀伊国屋で半額でゲットしました。中央の青カビの入り方が少し少なめではありますが、前回のより綺麗にカビが入っているのではないでしょうか。旨みは十分で、最後がピリッと辛いです。(2012.4.19)

|

|

|

|

今回で3回目か4回目の伊勢ファームの「江丹別の青いチーズ」。青カビチーズは「独学らしい」とのことですが、オーヴェルニュでもチーズ作りを学んだそうなので、もしかしらそこで青カビチーズを学ばれてきたのかもしれませんね。今回のカビの入り方は細かくて胡麻塩系で、スペインのカブラレスのようなタイプで、風味は強めでピリリと辛味が強いです。前に食べた時はオーヴェルニュの青カビっぽかったので、ずいぶんと印象が違います。まだ方向性が決まっていないのでしょうか?それとも品質が安定していないのでしょうか?(2012.10.22)

|

|

|

|

|

カブラレス

Cabrales (DOP) 100g=約800円

牛乳、羊乳、山羊乳の混入。青カビタイプ M.G.45~50% スペイン・アストゥリアス地方

アストゥリアス州のごく限られた地域の自然の洞窟で作られ、幻のチーズとも呼ばれている。牛乳が主体だが、季節によっては山羊乳や羊乳を混ぜます。7これは牛乳と羊乳の混乳製。

現在では一般的である青カビを胞子を加える製法ではなく、洞窟の中の自然な青カビが発生させる昔ながらの製法のため、出来にムラがある。カビの入り方がパセリ状ではなく、ごま塩状に点々と広がっている。実際に食してみると、強い塩分と青カビの風味が非常に強烈でキツイ。外皮はペタペタネチネチ、中はポロポロ、香りも古漬けのような強烈。カブラレスはブレのあるチーズ、今回のチーズは先生が食べた経験から言うと、真ん中ぐらいだそうだ。カブラレスを見かけたら、試食をさせてもらってから買うのが良いみたい。(06.04.01)

|

|

|

|

去年食べた↑のよりかなりすごい汚い色してて、「食べてよいもの」という気がしない。死にゃしないだろうが、かなりのダメージを受けそうな印象。こんなに青カビがびっしりゴマ塩状に広がっているのに、カビの素は植えつけずに、自然に発生した青カビが外側から中心に向かって繁殖していくのだそうです。熟成は自然の洞窟の中で行われるというから、その洞窟はものすごい青カビが発生しているのでしょうね。カブラレスがかつて楓の葉で巻かれていたと物の本で読んだが、これは楓の葉で巻かれているようだ。さ~て、食べてみますと、ピリピリ舌が痺れる。塩気も強くすごい味。(07.01.20)

|

|

|

|

フェルミエで購入、100g1029円。今回の乳種は牛と羊。今まで食べたものの中ではカビの入り方がパセリ状の部分があったり、色も綺麗なほう。食べてみるとねっとりと歯の裏にくっつくような感じ。味にブレのあるチーズだけど、これはかなり美味しい部類に入ると思う。カブラレスに合わせる飲み物は強めでないと負けちゃいます。今回は甘口のシェリーのペドロヒメネスと合わせてみましたが(甘口のシェリーは色も濃く、とろりとしていて黒みつのよう)、これはとてもいい相性だと思いました。(2008.06.06)

|

|

|

|

|

カンボゾラ Cambozora

牛乳製、青カビ(周囲は白カビ)タイプ M.G 60~70% ドイツ全土

1970年代に白カビチーズに青カビを入れるのに成功し誕生したチーズ。バヴァリア・ブルーの名でも売られています。「ブルー・ブリー」の名でチーズ図鑑には載ってました。「カンボゾーラ」は白カビの「カマンベール」と青カビの「ゴルゴンゾーラ」からとった造語。表面にはふわふわの細かい白カビ、中は淡黄色でところどころに青カビが点在しています。脂肪分が高いので口当たりはなめらかで穏やかな風味、ブルーの部分にあたると、ふわっと刺激がくる程度。ブルーチーズが苦手でも食べられそう。(2006.6.10)

|

|

|

|

|

キャシェルブルー Cashel

blue

牛乳製、青カビタイプ M.G

54% アイルランド

名前だけ聞いた一瞬、デンマークの工場生産製の「キャステロ・ブルー」かと思った。名前は似ていますが、これはアイルランドのチーズで、南東部にあるキャセルという町の農家が1980年代に作り出したチーズです。やや黄色い色をしており、若干ゴルゴンゾーラにも似ている感じ。乳脂肪M.G

54%と高いのは、クリーム添加なのかは不明です。嫌な不自然な脂っこさは全くありません。美味しいです。(2011.4.2)

|

|

|

|

アイルランドのティぺラリー州で作られている牛乳製のブルーチーズの「キャシェルブルー」。キャシェルブルーという名は、1980年代に首都ダブリンの南東部にあるキャセルという街の農家が作り始めた為ついたそうです。まだ歴史の若いチーズですね。食べてみると予想していたとおり、バターのような濃厚なミルクに、軽めの青カビの刺激、塩味もしっかりしていますが、今回あわせたワインのニコラ・ジョリーのサヴィニエール レ・ヴュー・クロにはちょうどいい感じで合いました。(2013.6.29)

|

|

|

|

キャステロ・ブルー

Castello Blue 100g726円

牛乳製、非加熱圧搾タイプ M.G 70% デンマーク

成城石井で購入。クリームが添加されてて乳脂肪分が高い。見た目にも黄色くて食べる前からバターっぽい風味がするだろうなという想像がつく。青カビチーズ初心者や、一度食べて苦手だなっと思ってから食べてないというような方にはお薦めですが、私個人的にはこのタイプはあまり好みではありません。不自然に脂っこい感じがするのです。これは好みなのでどうしようもないことですが。(2008.6.20)

|

|

|

|

|

|

クラッハー(クラッハー・グランドクリュ) Kracher 100g=2000円

牛乳製、青カビタイブ M.G.55% オーストリア・シュタイヤーマルク州

クラッハー社のベーレン・アウスレーゼをブルーチーズに混ぜ込んでいる変り種のチーズ。もともとロックフォールには貴腐ワインが合うと言われるように、ブルーチーズと貴腐はよく合うのです。チーズそのものでマリアージュが完成した状態なのですから期待は膨らみます。実際食べてみると、ブルーチーズのピリピリ感が、甘さでマイルドになっています。美味しいチーズですが100gで2,000円もする高価なのでなかなか買えませんな。世界一高いブルーチーズとも言われるようです。楕円や扇形の専用のセラミックの器に入ってる贈答用もあります。でもお高いです。(2010.12.4)

|

|

|

|

|

ケソ・デ・バルデオン QUESO

DE VALDEON

牛・羊乳製、青カビタイブ M.G.50% スペイン・カスティーリャ・レオン地方

スペイン北部地方は、ブルーチーズを作り出すのに不可欠な洞窟が数多くあり、海から流れてくる酵素と塩分を含んだ湿った空気が入口から通り抜けていて、チーズ作りに適しているのだそうです。このケソ・デ・バルデオンは、スペインの洞窟で作られている「カブラレス」を模倣してつくられた。カブラレスがかつて楓の葉で巻かれていたように、このケソ・デ・バルデオンもカスティーリャ・レオン産の塩水に漬けた楓の葉に包まれているのが特徴です。、しっとりとして濃厚な味わい。「カブラレス」に通じる強い味わいがあるものの、「カブラレス」よりは食べやすかったです。(2007.7.7)

|

|

|

|

牛と羊の乳で作るのが一般的だと思いますが、このバルデオンは牛と山羊の乳で作られているそうです。青カビはびっしりと細かく入っていて綺麗。見た目はカビがぎっしりで、強めな印象を受けますが、実際はそれほどではなく思ったより食べやすいです。(2010.12.4)

|

|

|

|

|

コッツウォルド・ブルー Cotswold

Blue

牛乳製、

M.G.45% イギリス・グロスター州

グロスター州で作られている白カビに覆われた青カビチーズで、モダンブリティッシュタイプのチーズ。Simon

Weaver Cotswold Organic Dairyのオリジナルで、ベジタリアンレンネットを使っているのだそうです。見てみると「青カビはどこへ行った?」という印象。ごーくごーく僅かにブルー?と思われる部分があったかな?という程度。外皮の白カビの部分は厚めでグレーがかっていて、白カビの部分だけを食べてみると苦味が強い。中のチーズの部分だけ食べてみると、ブルー独特の風味はなく、穏やかな白カビチーズといったところ。少し松の実のような風味がある。(2013.4.6)

|

|

|

|

|

ゴルゴンゾーラ・ドルチェ(DOP) 100g=約1,000円

牛乳製、

M.G.40% イタリア・ピエモンテ、ロンバルディア州

フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンと共に世界三大ブルーチーズ。もともとの名前は「ストラッキーノ・ディ・ゴルゴンゾーラ」。アルプスの山から下ってきて、お疲れの牛の乳から作られました。「疲れる」という意味の「ストラコ」からきてストラッキーノ。

ゴルゴンゾーラには、青カビの量、水分の違いでドルチェとピカンテの2種類があります。一般的に売られているのはこちらのドルチェ。青カビの入り方が強くなく塩分も控えめでマイルドでクリーミーな口当たり。柔らかいミルク味の部分と、少しポソッとしたカビの部分とで食感がかなり違う。ブルーチーズ初心者にオススメしたい。(2006.1.7)

|

|

|

|

薄い緑色の青カビ。切り方によってはほとんどカビが入らない部分もあるのだけど、たまたま私の食べたチーズには変なのがあった。白い小さな豆みたいというか、白カビの胞子団子(?)みたい。噛むと硬い。滑らかなチーズにちょっと違和感でした。チーズの部分はとてもクリーミーで、水分が多いというのが良く分かる。(2007.1.20)

|

|

|

|

フェルミエで購入グッファンティ社製、100gで830円。とろけるほど柔らかい状態で、青カビも少なめでとても優しい味わい。ドルチェは水分が多めなのだが、それはカードを大きめにざっくりとカットしているから。ピカンテはカードを細かくカットしているからカビの量だけでなく、水分も少なめで硬い。そう考えると、ドルチェは作る側からしてみたら、効率がいいですね。水分もグラムに含まれるわけだし。だからなのかな、現在の生産量はドルチェ9割、ピカンテ1割とのこと。(2008.5.23)

|

|

|

|

横浜の伊勢丹で購入したドルチェ。100g650円。ずいぶんお安くなったような気がします。650円なら気楽に買えますね。もっとねっちり柔らかいことが多いドルチェですが、今回のドルチェの水分はわりと少なめで、ゴルゴンゾーラナイフでパンに塗ったりは出来ない感じ。今日は洋ナシのラ・フランスに合わせるために、ヒカンテと共に買ってきました。食べ比べてみると、優しいドルチェよりも、若干刺激のあるピカンテの方がより合うように感じました。(2008.10.30)

|

|

|

|

|

ゴルゴンゾーラ・ピカンテ(DOP)

牛乳製、

青カビタイプ M.G.48% イタリア・ピエモンテ、ロンバルディア州

青カビがびっしりと入った辛口の「ピカンテ」。チーズプロフェッショナル協会(C.P.A)主催の「アルプスのチーズ巡り」の催しで食べた、大きな塊のチーズ。舌を刺すような強い刺激は少なくて、塩味はわりと控えめで思ったよりもマイルド。ネチネチと湿ってなくて、締まっている感じ。(2004.11.11)

|

|

|

|

100g=約600円。ドルチェに比べて青カビがしっかりと入っているのがピカンテ。ピリッとした青カビの辛さが味わえます。しかし今回食べたものは、思ったより青カビがびっしりって感じではなく、塩味も控えめで思ったよりもマイルド。私もだいぶクセのあるチーズに慣れてしまったからか、少し物足りない感が・・・。ブルーチーズのピカンテという名にしては、食べやすい方に分類されると思います。(2006.1.7)

|

|

|

|

フェルミエ購入100g=893円。パッケージがなかったので憶測ですが、フェルミエで扱っているということで、おそらくピエモンテにあるグッファンティ社のものでしょう。もともとロンバルディア州のゴルゴンゾーラ村から名前がきたくらいなので、ロンバルディアが主流だったが、今ではゴルゴンゾーラ村ではチーズが作られておらず、お隣のピエモンテでの生産が主流になっているとのこと。さて今回のことチーズ。外皮がオレンジ色で、部分的にグレーのところもある。切り口には穴をあけた部分を中心に、鮮やかなグリーンのカビがハッキリとしている。なんとも美味しそう。食べてみると、モチッとした食感の中にミルクの甘みと、ピリッとしたカビの風味でとても美味。赤ワイン、特にバローロなんかあったら最高なんですけど。(2008.5.23)

|

|

|

|

フェルミエ購入した「チーズいろいろ食べ比べセット」に入っていたもの。もちろんブラインドでゴルゴンゾーラのピカンテだとわかりましたよん♪色だけ見ると、濃いブルーが辛そうですが、いえいえミルクの甘みと程よいピリ感で、なんとも美味しい。たてに大きく針が見えるのも特徴のひとつと言ってもいいかも。残ったら生クリームでのばしてパスタソースにして、最後までちゃんと食べよっと♪(2008.8.24)

|

|

|

|

横浜の伊勢丹で購入したピカンテ、別名、「ナトゥラーレ」。100g700円。見た目の色よりもずっとマイルドで食べやすい♪少し値段も下がった気がするのですが、気のせいでしょうか。伊勢丹で買うとたまにハズレがあるのですが、今回のは状態もとてもよくて◎でした。今回は洋ナシのラ・フランスに合わせるために買いましたが、ドルチェと両方ためしてみて、どちらも洋ナシのねっとりした甘さに合うのですが、私個人的にはピカンテの方がより合う気がしました。(2008.10.30)

|

|

|

|

世界三大ブルーチーズのひとつ、イタリアの北部で作られるゴルゴンゾーラのピカンテです。見た目の青カビたっぷりのイメージからくる想像する味よりも、ずっと優しく感じます。今回はカビの少ないドルチェと、カビの多い辛口のピカンテの二種類の食べ比べをしました。カビの量の違いは一目瞭然で、見た目からも味からも同じチーズとは思えません。厳密に言うとカビの量の違いだけでなく、水分量も違えて作っているので、ドルチェとピカンテでは、もともとのチーズ自体が違います。日本のチーズ好きはピカンテを好む傾向にありますが、生産量で言うとドルチェ9割、ピカンテ1割で、圧倒的にドルチェのほうが食べられているのです。不思議。(2011.4.2)

|

|

|

しっかり味のゴルゴンゾーラ。塩味もしっかりしていてこれだけ食べるにはとても美味しいいい味なのですが、本日のどっしりとした白ワインのシャサーニュ・モンラッシェやフィアーノ・アヴェッリーノでさえ、ゴルゴンゾーラが勝ちすぎでした。マリアージュという意味では、しっかりめの赤か、甘い白に合わせるのがいいのかな・・・と思いました。(2011.9.3)

|

|

|

|

ゴルゴンゾーラ・マスカルポーネ

牛乳製 イタリア・ロンバルディア

名前の通り、ゴルゴンゾーラとマスカルポーネを層にした加工もの。マスカルポーネが10%多いそうだ。フランスのチーズ屋さんのオリジナルでこういうのを始めたと思ったら、とうとうイタリア版のこういうタイプが日本まで届くようになってきたか。時代の流れなのかな。食べてみると、まず舌にねっとりとバターのような乳脂肪を感じ、そのあとに青カビの風味を感じる。青カビもマイルドだ。私は脂肪分の多いチーズはあまり得意なタイプではないが、渋い赤ワインとなら一緒に食べると合そうだ。青カビデビューにはいいと思うチーズだ。(2014.8.31) |

|

|

|

サンタギュール Saint

Agur

牛乳製、青カビタイプ、M.G.62% フランス・オーヴェルニュ地方

フランス・オーヴェルニュ地方の青カビチーズで、牛乳製。クリームというかペーストタイプもありますが、こちらはポーションタイプ。ポーションタイプですが口どけが滑らかでクリーミーな印象。表記はありませんでしたがクリーム添加しているかな?という感じでして、チェスコさんが調べてくださったところM.Gは62%とのことです。青カビの入り方もわりと均一で端まで同じ風味で楽しめる。味は塩味が控えめで青カビチーズのなかではマイルドなタイプ、洋ナシに合わせてみましたがよく合います♪(2016.7.5)

|

|

|

|

|

シュロブシャー・ブルー

Shropshire Blue

牛乳製、青カビタイプ M.G45% イギリス・イングランド中部

1980年にスティルトンメーカーが作ったチーズ。アナトーで着色し、まるでカボチャ?というくらいのオレンジ色。カボチャの皮を刻んで中に入れたような青カビ。これもチェダリング製法により、青カビが網目状に入り込んでいる。食べてみると、スティルトンよりもねっとり感が強く、青カビの味は弱い。しかし後味に若干苦味あり。あまり当たり外れがないチーズとのこと。(2006.07.01)

|

|

|

アナトーで着色されたチーズに青カビが入っているので、色的にとても目立つ。チーズプラトーに加えると華やかになりそうなチーズ。青カビは辛さや刺激が少なくてマイルドなので、青カビチーズ初心者や、苦手意識のある人に試してもらうのによさそうです。私個人としては、あえて買って家でも食べたいと思わないですが・・・。(2007.12.1)

|

|

|

フェルミエで購入、100gあたり1130円、結構します。スティルトンのようにごつごつした厚めの茶色い外皮に白カビがついています。綺麗な外皮とは言いがたい。外皮に近いところの青カビの入りは少ない感じです。チェダリングなので水分は少ないのですが、それでも普通のスティルトンに比べると若干水分が多いのかな?という印象です。ねっちりとした舌ざわりです。味はマイルドです。(2008.6.13)

|

|

|

|

シュロプシャー・ブルー 牛乳製 加熱圧搾タイプ 岡山県真庭市・蒜山ラッテ・バンビーノ

アナトー入れすぎか?まさにかぼちゃ色。青カビ部分は深い緑色で、かぼちゃの皮のようだ。切って置いてあったら「まるで、かぼちゃだね」と皆で言い合う。カビの入り方が、チェダリング独特の毛細血管状ではない。食べてみると・・・この工房の他のチーズよりは苦くないが、うまみが乗ってない。蒜山ラッテ・バンビーノさんは、このチーズを始めとして海外のチーズの名前を付けているのが多いように思うが、これって問題ないのかな・・・と気になる。辛口感想でごめんなさい。(13.10.06)

|

|

|

|

シュロプシャー・ブルー イギリス・ノッティナガムシャー州。外皮は白いカビがついていますが、なんかこれもカボチャ色にカビの深い緑、そして外皮の白と、美しくさえ感じます。味わいはねっとりとした食感とコクがあります。(2013.12.23)

|

|

|

|

ジャパンブルーおこっぺ

牛乳製 青カビタイプ 日本・北海道紋別興部町 富田ファーム

2016年ジャパンチーズアワード金賞受賞。以前、富田ファームさんに泊まり、搾乳体験をして、夜遅くまでチーズ談義をしました。その時はチーズ担当のお嬢さんは独身で、作るチーズは正直なところどれも苦みが気になるものでした。久しぶりに食べた今回とても驚いた。チーズ職人とご結婚されお二人で作られていると聞いてましたが、こんなに美味しく進化していたとは。アナトーで色付けされた部分と緑のカビの入り方のコントラストも美しく、ねっちりとした食感と旨味が乗っていて、気になっていた苦みはどこへ?すばらしい。(2018.3.21)

|

|

|

|

|

スティッティルトン(Stichelton)

牛乳製、青カビタイプ、M.G.不明

スティルトンじゃないの?と思いますよね。でも間違いじゃないんです。スティルトンとの違いは、スティッティルトンは無殺菌乳から作られていることと、工場製のレンネットではなく、子牛の胃の凝乳酵素で作れていることのようです。これは英国のサイトに英語で書いてあったのを読んで分かったことです。あえて無殺菌乳にすることで味に深みを出し付加価値をつける狙いがあると思われます。実際に食べてみると、特に強い風味という感じはしませんでしたが悪くはありません。イギリスでもこういう付加価値づけしたチーズが売れるのですね。(2015.1.25) |

|

|

|

|

スティルトン

100g=945円

牛乳製 加熱圧搾タイプ 岡山県真庭市・蒜山ラッテ・バンビーノ

スティルトンと名付けているこのチーズ、カビの入り方がイギリス本場のスティルトンのような毛細血管状ではなく、印象としてはスティルトンぽくない。ミルクの甘みが薄く、青カビのピリリとする辛味と、他のチーズと同様の苦味でかなり渋い感じ。辛口感想でごめんなさい。(2013.10.6)

|

|

|

|

|

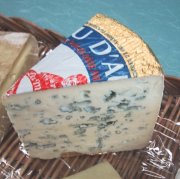

ダナブルー 100g当=約400円

牛乳製、青カビタイプ MG 50% デンマーク

フランスのブルーチーズの代表「ロックフォール」を真似て作った、デンマーク産ブルーチーズ。ロックフォールは無殺菌の羊乳ですが、ダナブルーは殺菌の牛乳です。はじめは「ダニッシュ・ロックフォール」という名だったが、フランスから抗議があり「ダニッシュ・ブルー」と改め、さらに縮まり「ダナブルー」になったそうです。ねっとり湿った感じで色は牛乳製にしては白っぽく青カビは緑で鮮やか。いくつかダナブルーを食べているけど、物によって辛み・塩分の強いものとそうでもないのがあるようで今回のコレはわりとマイルドだった。なのでブルーが苦手な友人も「いける!」と言ってた。安価なので、そのまま食べるより、パスタのソースやドレッシングに入れるなど料理に使うに良いと思う。(2004.12.23)

|

|

|

|

日進デリカテッセンで購入、100g450円。以前よりダナブルーは牛乳製なのにどうして他の牛乳製のものより白いんだろう・・・というのが疑問なのですが、はっきりした答えはわからないの。ホモゲナイズドしたミルクから作られるからなのかなぁ。今回はロックフォールとの食べ比べをしてみました。まずダナブルーは切り口もしっかりしていて崩れないが、ロックフォールは脆い。カビの種類が同じだそうなので、カビの部分で差を見つけるよりも、カビのない部分がわかりやすい。ダナブルーは口に入れてから最後まで均一的で深みがないのに対し、ロックフォールは口の中でザラザラっと粒子を感じさせながら溶けていき、最後に口の中に甘みが残った。この違い、覚えておこう。(2008.6.20)

|

|

|

|

二世古・空【KU】超熟成 1個1994円

牛乳製・青カビタイプ MG不明、北海道・ニセコチーズ工房。

ニセコチーズ工房で作られているブルーチーズ。工房を訪問した時に購入して「チーズを楽しむ会」でお出ししたもの。ブルーチーズが苦手な人にも食べてもらえるものをと作った【ku:】の青カビの風味を強くしたのがこの超熟。熟成期間は全く同じ、製造方法と熟成方法を少し変化させることにより青カビの風味を強くしているそうです。超熟は東京で見かけないので、迷わす購入。ブルーの香りと旨味はしっかりあるけど、刺激は少な目で確かにこんなに青カビがしっかりあるのに、優しさを感じます。(2018.07.08)

|

|

|

|

バヴァリア・ブルー

Bavaria Blue

牛乳製、青カビタイプ M.G 70% ドイツ・バイエルン州

同じくドイツで生産される「白カビ+青カビチーズ」のカンボゾーラと同じタイプです。フェルミエで購入、100gあたり998円と結構しますね。デンマークのダナブルーと同じく、最初は「バイエルン・ロックフォール」と名付けたが、本家のフランス産「ロックフォール」に訴えられて改名したというそうです。脂肪分が高くバターのようなチーズの中に優しく青カビが入っています。とても食べやすいので青カビ初心者や、一度青カビを食べてダメだった、という方にぜひ試してもらいたいタイプの青カビです。(2008.6.13)

|

|

|

|

バザイオ

Basajo 100g=約\1,600

羊乳製、青カビタイプ M.G 不明 ヴェネト州

。シチリア島の南西にあるパンテッレリア島で作られる、パッシート(陰干し葡萄でつくる甘口ワイン)用の葡萄の搾りかすに漬けて熟成される青カビチーズ。写真だと下の包装のホイル紙とチーズの間に、干し葡萄が付いてるのが分かるでしょうか?味はかなり強めのブルーチーズで、かなりの上級者でも好みの分かれるところかと思います。ちなみに私には強すぎでした。仲間が「山葵漬けのようなブルーチーズ」と表現していたのには、皆うなづいて同意。(2011.2.5)

|

|

|

|

|

ブル Blu

約120g=630円

牛乳製 青カビタイプ 兵庫県三田市・日向牧場チーズ工房

「Blu」はイタリア語で「青」の意味。このカビの入り方、ぎっしりと隅々まですごいですね。カビの入り方の例えとして、私はよく、パセリ状とか、毛細血管状とか、ゴマ塩状などと表現するのですが、これはそのいずれも当てはまらない。マーブル状とでも名づけましょうか。全体的にグレーがかった生地に青カビぎっしり、ピリリと辛いが旨みは控えめ。(2013.10.6)

|

|

|

|

ブルー・スティルトン(PDO)

Stilton

牛乳製、青カビタイプ M.G45% イギリス・イングランド中部

世界3大ブルーチーズのひとつ。レスターシャー、ノッティンガムシャー、ダービーシャーの3州でのみでPDOとしての製造が限定されている。チェダリング製法で作られるため、一般的なブルーチーズとは青カビの入り方が違って、網目状(先生は毛細血管状と表現していた)に細かく入り込んでいて美しい。食べてみると、塩分とミルクの甘みのバランスが良く、ねっとり感も適度で、青カビの風味も素晴らしい。かなり気に入りました。今回あわせたボルドーの2002年シャトー・デギュイールとも相性がよく美味しかった。イギリスではスティルトンとポートワインを合わせるのが主流とのこと。(2006.07.01)

|

|

|

フェルミエで購入、100gあたり1050円。毛細血管状に青カビが入っててフルム・ド・モンブリゾンと似ていますね。ただし、モンブリゾンは熟成最低32日なのに対し、スティルトンは8週間ととても長い。そのせいもあって、外皮がモンブリゾンに比べて厚くゴツゴツしていますし、茶色でダイナミックな印象。大きさも片や2キロですが、このスティルトンは5~8キロぐらいあります。食べてみると、非常にバランスの取れた美味しい青カビチーズです。伊達に世界3大ブルーチーズとは言われないです。今回はとても相性がいいと言われているポートワインと合わせました。ねっとりと甘めですが、アルコールは強く濃厚なポートワインと、ダイナミックなのに品がよいスティルトンがよく合って美味しいです。(2008.6.13)

|

|

|

今日はこの一般的なスティルトンと、長く熟成させたマチュアドとの食べ比べです。見た目はやや若いかなという程度の差しかありません。食べてみると、塩味がわりに強めな感じで、舌の上では少しザラザラするような食感です。ミルクの甘さと青カビのバランスが良いと思った。(2010.12.4)

|

|

|

今日は一般的なスティルトンと、長く熟成させたマチュアドとの食べ比べです。外皮の色などの見た目は、若いものとあまり差がな感じ。でも食べてみると結構違う。ねっとりとしたミルクの部分が舌の上で溶けると、青カビの刺激がマイルドにひろがっていきます。熟成が進むと苦味が出ることがあるが、これはそういうこともなく、とても美味しい。(2010.12.4)

|

|

|

イギリスのスティルトン無殺菌乳製。チーズ仲間のまーちゃんのイギリスのお土産。無殺菌乳から作られているからもっと風味も強いかと思いきや、意外にやさしめの風味で青カビの入り方も少なくやさしめ、嫌味がなく食べやすい。私は優しいのも好きなので美味しいと思ったのだけど、買ってきてくれたまーちゃんやスティルトン好きのAちゃんには、もう少しパンチが欲しいところらしい。(2012.04.28)

|

|

|

|

ブルー・スティルトン(PDO) ノッティンガムシャー州で作られるフェルミエのトラディショナルなもの。写真では外皮が写っていませんが、濃い茶色でごつごつしています。カビの色はきれいな青色。食べてみると、トロンと舌の上と蕩けて、ミルクの甘みが青カビの辛味の中に引き立っています。おいしい♪(2013.4.6)

|

|

|

|

ブルー・スティルトン(PDO) ノッティンガムシャー州で作られるクロックウェル・ビショップ(Cropwell

Bishop Creamery)製のもの。フェルミエではないけれどトラディショナルな手作りで作られているそうです。カビの色はみどり色がかっている。フェルミエのものより外皮の色も淡く、ごつごつ感もなく、なんとなくおとなしめな味が予想されます。がしかし、食べてみると一口目で塩味が強いのがわかり、穏やかではありませんでした。うまみは強いのだけど、ミルクの甘みがあまり感じられず、塩味と甘みと旨みのバランスがどうも私の好みじゃない。(2013.4.6)

|

|

|

|

|

ブルー・ド-ヴェルニュ(AOC) Bleu

d'Auvergne

牛乳製、青カビタイブ M.G.50% フランス・オーヴェルニュ地方

ロックフォールを真似て作られたと言われている。「オーヴェルニュ」地方のブルーチーズという名のチーズ。チーズの中にパセリ状(ペルシエ)に緑っぽい青カビがキレイに端までぎっしり。このチーズは何度か食べているが、今日のは湿った感じが少なかった気がする。いつもは青カビチーズには赤ワインと決め付けていたが、甘い白ワインを合わせてみるとどんな感じ?というのが、今日のテーマのひとつでもあるので、じっくり味わってみた。本来料理と合わせられない甘いワインは自分では買わないのですが、食後にゆっくりチーズを・・・というシーンなら良いかも。青カビチーズのピリリとくる刺激が舌に残った状態で正反対の甘みが加わると、なんか不思議な感じ。それだけで甘いデザートです。(2005.4.2)

|

|

|

|

100g=557円

チーズ王国で買ったもの。青カビがまんべんなく広がっていて美味しそう。カビは緑がかっている。ネチネチと湿った食感、青カビ独特のピリリと舌を刺す感じあり、塩気も程よく効いていて美味しい。単品で食べても美味しいが、今日の赤ワインは安いけどタンニンが強かったので、口の中で合わせてみたら安いワインがワンランクアップ。ついでに洋ナシとも合わせてみたが、とろりと甘い洋ナシとチーズの塩気がマッチして、なんとも美味なり。(2004.11.23)

|

|

|

|

2005年に食べた写真と、パッケージが一緒ですね。フェルミエで買えるやつだ。青カビが深緑色をしていて、やや中央よりにパセリ状に広がっている。水分、塩分共にしっかりある。先生が用意して下さったイチヂク入りのパンの甘さと、ブルー・ド・ヴェルニュとがよく合って、美味しかった。(2007.7.7)

|

|

|

|

フェルミエで購入の100g725円。このチーズ、オーヴェルニュのアントワーヌ・ルーセンさんっていう農夫が、ライ麦パンに付いた青カビをカードに植えつけて、針で空気穴をあけてカビを培養する方法を考えたっていうエピソードがあるそうな。今回のも青カビがパセリ状に大きく入っている。このメーカーのは塩分が控えめで美味しいな。(2008.4.22)

|

|

|

|

|

ブルー・デ・コース

Bleu des Causses (AOC) 100g=600円~

牛乳製、青カビタイプ M.G.45% フランス・ルエルグ地方

ロックフォールの産地と近い場所で作られていて、ロックフォールと同様に洞窟で熟成させているが、こちらは羊乳ではなく牛乳製。ロックフォールと食べ比べてみるとよく分かるのだが、ブルー・デ・コースの方が色が黄色っぽく、ネチッとしていて塩気も強い。これだけ食べるとちゃんとミルク味もするし、美味しいのだけど、食べ比べてしまうと私は圧倒的にロックフォールの方が美味しく感じてしまいました。時々安いのでソース用に買うデンマークの「ダナブルー」に似ているとまで感じてしまった。すまん、ブルー・デ・コース。(2005.2.5)

|

|

|

|

フェルミエで購入のブルー・デ・コース。コース台地のブルーチーズの意。どこどこの洞窟でなければならない・・・というよな規制はなし。

今回のはカビの色が薄く鮮やかでなく、カビの入り方も少ない。ナッツの酸化した油のような匂いがする。なんでかな?(2007.9.1)

|

|

|

|

フェルミエで購入のブルー・デ・コース。100g746円。本来、ロックフォールRoquefortと一緒で煤箔で包んで外皮がないはずなんですけど、このブルー・デ・コースはオレンジの外皮がありますね。なんででしょう。私が食べた部分はカビがあんなりない部分だったので、優しい味を想像しながら口に入れたら、塩分が強くしっかりした味でした。これはこのメーカーの特徴なのかな。(2008.4.22)

|

|

|

|

フェルミエ購入した「チーズいろいろ食べ比べセット」に入っていたもの。ブラインドでは、表皮っぽいものが見えたし、ピリッと刺激があってしっかり味だったので、ブルー・ドーヴェルニュと間違えました。本来は表皮がないタイプに分類されますが、最近出逢うブルー・デ・コースは、表皮っぽいものがあることが多いです。錫箔で覆うのが遅いとか、そういうことがあるのでしょうか。これも白っぽい乾燥した表皮らしきものがあります。(2008.8.24)

|

|

|

ブルー・デ・コース。フランスのルエルグ地方で作られる青カビのAOPチーズです。ロックフォールと産地が被り、石灰台地に自然にできた洞窟で熟成させるため、ロックフォールの牛乳版とも言われています。写真を見ていただくと、切り口にまんべんなく青カビが広がっていて、とてもいい感じ。なかには外皮に近いとろが穴だけ空いてて青カビ不在ってことがあります。そういう部分が切り分けられると青カビがない部分だけを食べる人が出てしまうので、買う時は出来るだけこういうのを選ぶといいですね。風味はロックフォールに似ているものの、牛乳製のため少しマイルドで、しかもロックフォールより2/3~1/2のお手頃価格です。(2011.6.4)

|

|

|

ロックフォールの生産地より北部のコース台地で作られる牛乳製の青カビチーズ。もともと牛が飼われていてロックフォールと同様に洞窟で熟成して青カビチーズが作られていたけれど、ロックフォールがAOCになったのを機に、「ロース台地の青カビチーズ」という意味の「ブルー・デ・コース」に変更になったと言われています。現在でも「牛乳製のロックフォール」などと呼ばれています。ロックフォールに比べると黄色っぼく、ミルクの甘さやエレガントさはありませんが、ピリリとハッキリとした青カビらしい香りと味わいで、これはこれで美味しいです。(2012.1.7)

|

|

|

|

ブルー・デ・バスク Bleu des

Basques 100g=1,010円

羊乳製、50% フランス・アキテーヌ圏

外皮をつけたブルーチーズ。ピレネーのチーズは名品揃いなので、食べる前から期待してしまいます。食べてみると、やはり期待を裏切らない美味しさ。ミルクの甘さが際立ち、雰囲気としてはブルー・ド・ジェックスの苦味がない感じといいましょうか。これ美味しいです。アルパージュさんで取扱いがあります。(2014.6.1) |

|

|

|

|

|

ブル・ディ・カブラ Blu

di Capra 100g=約1400円

山羊乳と牛乳の混入、青カビタイプ

M.G.不明 イタリア・ピエモンテ州

山羊乳と牛乳の混入の青カビタイプのチーズ。季節によって混入の比率が違うそうで、山羊の乳が多くでる時期は山羊乳主体と、変化するチーズなのだそうだ。今回のはどれくらいの比率なのだろうか。色からするとかなり白いので、山羊多めな気がするのだけれど。ねっとりとした風味で旨味もつよい。青カビの色はかなり緑っぽいというよりは、青い感じ。(2009.5.30)

|

|

|

|

|

ブル・ディ・ランツォ Blu

di Lanzo 100g=約1000円

牛乳製、青カビタイプ

M.G.48% イタリア・ピエモンテ州

ランツォとは渓谷の意味。ピエモンテの州都トリノから北西にあるランツォ渓谷で作られる青カビチーズ。外皮はオレンジ色で自然な白いカビなども見られる。プロフィールでは風味が強いとありましたが、食べてみるとそうでもなく、ミルクの甘みもしっかりあってやさしめ、あっさりとしていてやわらかい。むっちりとした食感で青カビの入り方も控えめです。(2009.5.30)

|

|

|

ランツォ渓谷で作られる青カビタイプのチーズです。100gで1600円ほどで手軽ではないチーズ。今回で食べるの2度目かな。外皮を作ってあるタイプの青カビは水分が少なめのものが多いが、こちらも例に漏れず水分少な目で少しポロポロしているかな。ナッツ系のヘーゼルナッツっぽい風味があります。(2014.8.31) |

|

|

|

|

ブルー・デル・レ Bru

del Re 1個(約500g)=約8000円 100g=約1600円

牛乳製、青カビタイプ

M.G.不明 イタリア・ピエモンテ州

イタリア語で“Re”とは王様のことなので、“王様のブルー”という意味。ピエモンテ産の葡萄の葉で巻かれた珍しいブルーチーズ。見た目はスペインの「カブラレス」や「ケソ・デ・バルデオン」に似ているね(こっちは楓の葉)。でもカブラレスなどの野生児とは全然違って、とても優しい風味です。青カビ独特の脆い組織ではなく、山のチーズのような硬さで青カビも控えめに入っています。ここでまたフランスのフランシュ・コンテのブルー・ド・ジェックスに似ているなと思いますね。確かに味も見かけも似ています。生産者としては、同郷のバローロを意識して、合わせて食べてもらいたいんだろあなぁ。ジェックス好きの人はぜひ食べて欲しいけど、お高いのが玉にキズです。(2008.4.5)

|

|

|

|

|

ブルー・ド・ベルコール・サスナージュ(AOC) 100g当=約600円

牛乳製、青カビタイプ M.G.45% フランス・ドフィーネ地方

消滅しかけてしまったチーズを幾人かの酪農生産者の情熱と努力によって蘇えらせ、1998年AOCを取得した。外皮に白カビをつけてある。他のブルーよりも硬くモチモチしている。とてもマイルドでミルク味が強く、青カビ独特のピリピリくるような刺激はほとんどない。塩分も少ない感じ。青カビ初心者には食べやすいけど、青カビチーズ好きには少し物足りないかも。(2004.11.6)

|

|

|

|

去年食べた時よりも、ブルー・ド・ジェックスに似ているなぁと感じた。山のチーズのようなモチッとした食感とマイルドな青カビで塩分もマイルド。今回はそのままの味と、角切りにしたチーズに砕いたくるみと生クリームを混ぜて、バゲットの上に乗せてオーブントースターで焼いたのと2種類を食べた。そのままで食べるとクセがなくピカッと光ったとこのないチーズだけど、温めるとメチャクチャ美味しい。チーズプロフェッショナル協会)主催の「アルプスのチーズ巡り」の催しでブルー・ド・ジェックスを温めて溶けたところを茹でたジャガイモやパンにつけて食べた時も思ったけど、このタイプのブルーチーズ(山のブルー?)は温めてトロッとさせて食べた方が私は断然好きです。(2005.8.6)

|

|

|

|

サスナージュというと、穏やかなブルーというイメージだったけど、フェルミエで購入の今回のは、青カビのピリリ感が強め。塩分もしっかりという印象。こういうサスナージュもあるのだなっ。(2007.1.20)

|

|

|

|

自然な白っぽい乾いた外皮。チーズは黄色味が強い。むっちりとしたチーズに優しい青カビ。ブルー・ド・ジェックスと並べられてブラインドしたら、当てる自信がない。同じ地域でAOCのグルノーブルのくるみと合わせる食べ方が一般的。今回は、余ったものをくるみと合わせて、パンに乗せてトースターで焼いて食べました。うまい。(2008.4.22)

|

|

|

|

|

ブルー・ド・ジェックス

Bleu

de Gex/Bleu du Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (AOC)

牛乳製、青カビタイプ M.G.50% フランシュ・コンテ地方

セミハードチーズのような弾力のあるブルーチーズ。かなりしっかりと青カビが広がっているが割りと穏やかで他のブルーと違ってネチネチ感が少ない。青カビの中ではかなり好きだ。最初に食べたのは、チーズプロフェッショナル協会(C.P.A)主催の「アルプスのチーズ巡り」の催しで電熱線で温めて溶けたところを茹でたジャガイモやパンにつけて食べたけど、ホントに美味しかったのだ。手に入りにくいチーズらしいが、また食べたいチーズだ。(2005.1.29)

|

|

|

|

今回で3回目、結構好きなチーズだったのだが・・・。今回のはあんまり好きじゃなかった。私の体調があまり良くなかったというせいもあるのだけど。そのまま食べた感想は、塩分控えめだが変な苦みを感じた。熱してジャガイモやパンにつけて食べてみたが、少しだが苦味が残っていた。でも熱した方が食べやすく美味しくなるね。(2006.11.04)

|

|

|

|

ワタシの好きなブルーチーズ。もっちりとしたチーズに青カビがきれいに入っている。今回もちゃんと美味しい。(2007.5.12)

|

|

|

|

今日は普通に食べた以外にチーズフォンデュの中にも入れたりした。通向きのチーズフォンデュということで、「ブルー・ド・ジェックス、コンテ、サンネクテール」をブレンド。通常の「エメンタール、グリュイエール」よりもずいぶんと濃厚ですが、味に深みがあってダントツ人気でした。でも私は通常の「エメンタール、グリュイエール」が安心できる味で好きですけども。さて、今回のブルー・ド・ジェックス、青カビ部分がちと少なめです。そのせいか、いつもに増してマイルドで、とくにカビのない部分は青カビチーズのイメージからはかなり遠くなってました。何度たべても、このチーズはそのまま食べるより、温めて柔らかくしたところを、パンや野菜につけて食べるのが一番です。(2008.2.2)

|

|

|

|

今まで食べたBleu

de Gexに比べ、水分を多く含んでいて組織がかなり柔らかい。まだ若いのだろうが、本来もムチムチとしていた方が特徴が際立ってやはり美味しいと思う。1530年頃この地方の支配者であった神聖ローマ皇帝のカール5世のお気に入りのチーズだったそうです。私と気が合うなぁ、なんて。(2008.4.12)

|

|

|

|

今月は熟成士(MOF)クリスチャン・ジャニエ氏の手がけるチーズの研究。クリスチャン・ジャニエ氏の手がけたブルー・ド・ジェックス。青カビもしっかり入っている。ジェックスは本来は優しい山の青カビタイプのチーズであるが、後味に苦味があることがある。さてこれは?ん~、一口目から苦味が強い。他の生徒さん達は苦味はあるけど、嫌な苦味は出ていないという感想だったけれど、どうにも私には強すぎる苦味だった。(2008.10.4)

メモ。クリスチャン・ジャニエ氏のチーズは「世界チーズ商会(株)」さんの取扱。

|

|

|

|

パリ滞在中にマダムHISADAのチーズ講習で食べたブルー・ド・ジェックス。塩分濃度は3~3.5%。青カビがしっかり均等に入り、風味もマイルドでいい感じだ。後味に苦味が残るのも特徴のまま。小規模なチーズ工房で細々と作られていて、AOCの中では一番生産量が少ないのだそうです。(2012.6.30)

|

|

|

「第2回チーズを楽しむ会」でお出しした、私の好きなブルーチーズのブルー・ド・ジェックス。パリのカンタンで購入したものを仲間が運んでくれたものです。よく食べるブルー・ド・ジェックスは、他の青カビチーズに比べて、青カビの入り方が優しめで、ナッツっぽい風味がありますが、今回のは、ぎっしりと青カビが生えていて、青カビの風味は強め、ナッツの風味も強めでした。そのままよりも熱を加えた方が好きなので、半分はジャガイモに乗せてオーブンで焼いてグラタンのようにして食べました。胡桃の入ったパンに乗せるのもあり。とても美味しい。(2017.11.18)

|

|

|

|

|

ブルー・ド・シェーブル 100g1166円。

M.G.は50% フランスのオーヴェルニュ地方

トゥールの熟成士ロドルフ・ル・ムニエ氏の熟成です。色が白いのはヤギのチーズの特徴です。青かびの入り方もまんべんなく入ってて見た目も美味しそうです。食べてみると、甘みと辛味のバランスがよく、熟成士の実力を強く感じます。甘いワインに合わせると美味しいです。(2013.6.29)

|

|

|

|

ブルー・ド・シェーブル

ヤギ乳で作られたブルーチーズです。産地はフランスというざっくりなプロフィールしかありません。見た目はやや青カビがあるところ、無いところがあるかな?という印象です。食べてみますとヤギ乳のさわやかだけど風味のあるミルクの甘さと、青カビのピリリとしたアクセントが心地よい。かなり旨い。(2014.1.13)

|

|

|

|

|

ブルー・ド・テルミニヨン

100g当=950円位

MG 50% フランス・ローヌ=アルプ圏

国立公園内の山小屋で夏の短い間しか生産されないチーズで、当然生産量も少なく幻のチーズのひとつなのだそうです。私はこれを運良く、チーズプロフェッショナル協会(C.P.A)主催の「アルプスのチーズ巡り」の催しで食べることができました。少し青カビがついていますが、これは内部から自然に発生するもので、切る場所によっては青カビが全くついていないとこもあり。青カビの味は全くなく、青カビタイプと分類していいものかと悩んだほど?ぼそぼそというかポロポロした感じ。(2004.11.11)

|

|

|

|

今月は熟成士(MOF)クリスチャン・ジャニエ氏の手がけるチーズの研究。クリスチャン・ジャニエ氏の手がけたブルー・ド・テルミニヨン。なんですか、これは?まるでスペインのカブラレスのようだ。青カビを添加しないタイプなので、カブラレスと同様になってもおかしくはないのだけど、前回食べた↑の印象が強かっただけに、この胡麻塩状に入った青カビに驚いてしまう。ボロボロした組織でこれはチェダリングしているのだろうか。中央には茶色い部分もあり苦味があるね。美味いかと聞かれると、ん~微妙。実はこのチーズは茶色の部分が苦いからとタダでもらったものだそうなので、クリスチャン・ジャニエ氏の正式に売ってるものはもっと状態がいいものなのだろう。(2008.10.4)

メモ。クリスチャン・ジャニエ氏のチーズは「世界チーズ商会(株)」さんの取扱。

|

|

|

|

|

ブルー・ド・メメー

Blue de Memee 100g当=750円位

羊乳製 MG不明 フランス・オーヴェルニュ

羊のブルーチーズと言えば、真っ先に思い浮かべるのはチーズの王様、ロックフォールですが、これはオーヴェルニュ地方のものでブルー・ド・ラカイユを作っている「ラカイユ」社で作っています。ブルー・ド・メメーとは「メメーのブルー」という意味ですが、はて「メメー」っ?土地の名かな?と思いましたが、フェルミエ通信の年末年始号の4ページにラカイユ社を訪ねた記事の中に、「親しみをこめて呼ぶおばあちゃん」という意味だそうです。食べてみるロックフォールのような強い風味ではなく、羊のミルクの甘みや旨みを感じることの出来るフルムダンベールのような優しい風味で美味しいです。(2011.2.5)

|

|

|

|

|

ブルー・ド・ラカイユ

BLEU DE LACUEUILLE 100g当=651円

牛乳製、MG50% フランス・オーヴェルニュ圏

フェルミエ渋谷店ではAOCだと表示して売ってた。こういう誤表示、困りますね。100g651円と手ごろ感があります。色は薄いアイボリーに青みの強いカビが全面に綺麗に入っていて、塩分もきつ過ぎず、ミルクの甘みもしっかりあって、このお値段ならばいいと思う。私は好きです。ただロックフォールと食べ比べてしまうと、パンチが足りないというか、少し見劣りしたけれど。(2007.10.29)

|

|

|

|

ブルーチーズ

300g(1個)=1,260円

牛乳製、青カビタイプ 日本・山梨県・小渕沢チーズ工房(チーズ研究所)

八ヶ岳の高原地帯で搾られた新鮮なミルクを原料に、厳選された青カビを使用した自慢の作との事。雪印のチーズを聞いて、一瞬躊躇した。なぜなら私は例の雪印の事件依頼、雪印の商品は買わない、食べないと心に決め、個人的にはまだ許してないのだ。でも今日は特別ってことで。

見た目は青カビが一面にキレイに入っていて、美味しそうだけど、さてお味は・・・?うん、なかなか美味い。日本の青カビもここまで来たか・・・と嬉しくなる。チーズ自体は甘みもあって、フランスの青カビなどに比べると、青カビの特徴を出しすぎない日本的な奥ゆかしい感じか。日本橋の高島屋で買えるそうです。(第4回オールジャパンナチュラルチーズコンテスト、ソフトタイプ部門最優秀賞)(2006.9.2)

|

|

|

雪印改め、メグミルクの小淵沢チーズ工房で作られるブルーチーズ。日本のチーズの中で、白カビやウォッシュ、最近はシェーブルは多くなってきていますが、ブルーチーズを作っているところはまだまだ少ない。以前、日本のチーズの第一人者の宮嶋氏と話をした時に、工房でブルーチーズを作ると、空気や排水溝などを通して、他の青カビチーズでないものまで、青カビが付きやすくなってしまい、なかなか青カビを作るのは難しいとおっしゃっていました。そのことを考えると、小淵沢工房では管理もしっかりされているのだなぁと思います。味も白い部分と青カビの部分のバランスもよく、ほどよく旨味もあり美味しいと思う。(2010.5.15)

|

|

|

ブルーチーズ

100g(1個)=1,260円

牛乳製、青カビタイプ 日本・長野県東御市(アトリエ・ド・フロマージュ)

八表参道のRinにて「日本酒とチーズを楽しむ会」で百合香ちゃんから頂いたブルーチーズです。この会では生姜の蜂蜜漬けと合わせたものと、日本酒で煮たドライ無花果の上に乗せた2パターン頂きました。私は生姜の蜂蜜漬けと合わせたこのブルーチーズが物凄く合ってて美味しいと思いました。鰹節や昆布のような和の旨みを感じるこのブルーが引き立ちます。でもお値段、高いですね。(2011.12.19)

|

|

|

|

|

ブルーチーズ

アトリエ・ド・フロマージュのブルーチーズ。JAPAN CHEESE

AWARD

2014でグランプリを取り旬なチーズ。以前よりこのチーズはいつ食べてもカビの入り方や味が一定して安定していて、旨みが昆布系でとても日本風だと感じていました。今回もちゃんとその感じがしています。化学的に裏を取ったわけではないので、あくまでも私の味覚でそう感じるとしか言いようがないのですが。(2014.11.23) |

|

|

長野県のアトリエ・ド・フロマージュのブルーチーズ。

現在ブルーチーズを作っている日本の工房の中でも、トップクラスだと私が思う工房です。いつ食べても安定した美味しさで いつ食べても外れたことがなく、安心して使えるチーズです。青カビの入り方は、端のほうまでしっかりと均等で美しい。青カビがしっかり入っているけれど、食べてみると青カビの風味は強すぎず、ミルクの甘さとのバランスがとてもいい。そして、なぜか昆布とかお出汁のような日本的な旨さを感じます。(2018.3.18)

|

|

|

|

|

ブルーチーズ・はやきた 100g

840円

牛乳製・青カビタイプ 北海道・プロセスグループ夢民舎

早北町は昭和8年から雪印のチーズ工場があったが、昭和60年に別の町に工場が移転して以来チーズが作られなくなったのだそうです。チーズ発祥の町として「チーズの灯を消すな」と酪農家、畑作農家、かつて雪印工場で働いていた技術者らが結集し、平成2年に「夢民舎」を結成。食べやすい万人向けのチーズを目指し、All

Japan

ナチュラルチーズコンテストでも賞もお取りになっています。このブルーチーズは青カビの特徴(辛味や刺激)を押さえて、クリーミーな風味に仕上げてあります。青カビ初心者や苦手意識のある方にも、これなら食べられるかな?(2012.10.22)

|

|

|

|

|

フルム・ダンベール(AOC) Fourme

d'Ambert

牛乳製、青カビタイプ M.G.50% フランス・オーヴェルニュ地方

「高貴なブルーチーズ」と呼ばれて「ロックフォール」と人気を二分するブルーチーズ。しっかりした外皮のついている。熟成中に自然に出来たグレーの乾いた外皮により、空気が遮断されカビの量を調節しているそうです。ビロードのような綺麗な青カビがパセリ状に広がっていて、塩分も適度でとても美味しい。(2007.1.20)

|

|

|

|

2002年にバラバラになるまでは、フルム・モンブリゾンとは同じAOCでした。ほんとは明らかに違うチーズなのにも関わらずです。モンブリゾンと違うのは、こちらは立てて熟成させること、外皮は自然なグレーの色、外皮に直接塩をすり込む乾塩法であること。カビがしっかりパセリ状に入っているにも関わらず、マイルドで食べやすくて美味しいね。(2008.4.22)

|

|

|

|

アルパージュで購入の(Morin)、100g720円。とてもミルクの甘みを感じてなんとも美味♪今まで食べたフルム・ダンベールの中では一番かも。あまりチーズを得意としない友人も、「おいしく食べられた」と言って割り当てを全部食べてたので良かった♪チーズがあまり得意でない人にこういう良い状態のものが当たると、ホントに嬉しい。(2008.5.5)

|

|

|

|

今回のコレ、表皮がオレンジっぽいですね。本来はグレーのはずなんですけれどね。フルム・ダンベールは他のブルーチーズに比べて切りやすいし、長いこと出しておいても崩れにくいという利点があります。それに青カビの中でも比較的マイルドなので、食べられる人が多いという点でもとても重宝しますね。白カビをまとったような青カビ(たとえば、フランスのブレスブルーとか、ドイツのカンボゾラやババリア・ブルーなど)から一歩脱出して、本格的な青カビにチャレンジするならば、まず最初にフルム・ダンベールはいかがでしょうか?(2008.8.2)

|

|

|

|

|

フルムダンベール・アフィネ・オゥ・ヴァン・モワルー 100g1134円。

牛乳製、青カビタイプ M.G.50% ランス・オーヴェルニュ地方

オーヴェルニュの青カビチーズのフルムダンベールに手を加えてありまして、2種類の甘口ワインに漬け込んであります。トゥールの熟成士ロドルフ・ル・ムニエ氏の熟成で、60日間熟成させています。ミルクの甘みだけでなく、甘いワインからくる旨ももプラスされ複雑な味わいになっています。美味しいです。ヴーヴレイの甘口と合わせてみると、合わないわけがないですね。チーズ講習に通いだして間もない男性は、「今まで食べたチーズの中で一番美味しい」と言ってました。(2013.6.29)

|

|

|

|

フルムダンベールを甘口ワインに漬けたものです(オーヴァンモワルー)。これ、見かけも味もオーストリアの貴腐ワインのベーレンアウスレーゼを惜しみなく染み込ませた「クラッハー」にそっくりです。もろもろっと崩れやすいけど口に含むとジューシーで、青カビが辛いがミルクの甘みとワインの甘みと旨みが口の中に広がる~。(2014.1.13)

|

|

|

|

|

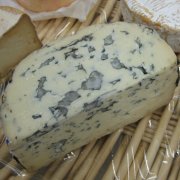

フルム・ド・モンブリゾン(AOC) forum

de Montbrison 100g=550円

牛乳製、青カビタイプ M.G.50% フランス・ヴィヴァレ地方

フォレ山脈を挟んで西側が「フルム・ダンベール」、東側が「フルム・ド・モンブリゾン」いうことで両地域あわせて1つのAOCだったが、2002年に別々の道を歩む事になった。ふたつのチーズの違いは外皮の色。「フルム・ド・モンブリゾン」の表皮がウォッシュじゃないのにオレンジ色なのは、木(杉)型で寝かせて熟成させることで発生するリネンス菌のため。中身はアイボリーがかったクリーム色で、青カビの入り方は少なめで均一でない。微妙に苦味があり、ぽろぽろっとした感じがある。(2005.8.6)

|

|

|

|

チェダリングで作られたフルム・ド・モンブリゾン。リネンス菌の影響でペタペタしたオレンジ色の外皮。いわゆるパセリ状ではい青カビの入り方。細かくひろがる感じで先生の言葉を借りるならば、「毛細血管状」。食べてみると・・・ん?なんかイマイチ。平たく言ってしまうと、プロセスチーズに青カビが入ったような・・・。(2007.1.20)

|

|

|

|

リネンス菌の影響でオレンジ色をしたまわりと、チェダリングが特徴だね・・・と復習しながら試食。基本的に私はチェダリングで作られたチーズがあまり得意でないらしい。他の生徒さんのような美味しい顔にならない。(2007.8.4)

|

|

|

|

今回のはフェルミエで購入のもの。100gで851円。フルム・ダンベールが100g809円だから少し高い。チーズの中まで少しオレンジがかっているのは、使われている乳に含まれるのカロテンのせい?これは不明。このモンブリゾン、今まで見た中で一番カビが綺麗に毛細血管状に端の方までしっかりと入っている。イギリスのスティルトンに入り方が似ている。それは作り方が似ているからだね。ざらざらとした舌触り。(2008.4.22)

|

|

|

|

|

ブレス・ブルー bresse

bleu

牛乳製、青カビタイプ M.G

55% フランス・ローヌアルプ、ブレス地方

外側が白カビで、中に青カビが入っているチーズだ。しかし、この『ブレス・ブルー』、30グラムとほんとに小さくて、そのせいなのか、賞味期限内であるにも関わらず、乾燥気味で柔らかさに欠け、ボソボソしてて美味しくなかった。あまり小さいのを買うのは考えものだな。(2006.6.17)

|

|

|

|

昔↑食べて美味しくなかったけれど、これは悪くない。ドイツのカンボゾーラと似ています。白カビに包まれた高めの脂肪のリッチなチーズに、青カビがほんの少しだけ入った優しい味わいのブルーチーズ。なめらかな口当たりで、これなら青カビが初めての人や、苦手意識のある人でも、食べられると思う。入門にどうぞ。(2008.4.22)

|

|

|

|

|

ペルシレードシェーブル ボージョレ

山羊乳製の青カビタイプ、M.G.不明 フランス・プロヴァンス

M.O.Fエルベ・モンス氏来日の折、少人数のパーティで彼からサービスしていただいた、エルベ・モンス熟成のペルシレードシェーブル ボージョレです。山羊乳の青カビタイプ。色は白く青カビの入り方はやさしめ。外皮には黄色のカビの花が咲き、美味しい印つき。見た目から期待できます。食べてみると、ミルクの強さがあるせいかねっちりとした口当たりの中に、軽めに入る青カビがアクセントになっていて、とても美味しい。塩加減もいいんだな。フランソア・ボレロ氏のラベンダーのハチミツをかけて食べたら、2倍も3倍も美味しく感じられた。(2009.5.1)

|

|

|

|

|

ペルシレ・ド・ボジョレー Persille

du Beaujolais

牛乳、青カビタイプ M.G

42% フランス、ローヌ・アルプ地方

ペルイエとはフランス語で「パセリ」のことで、青カビチーズのことを「フロマージュ・ア・パット・ペルシエ」と言う。名前の通り、ボジョレー地方のパセリ(ブルー・チーズ)という意味です。これはMOFエルベ・モンス氏の熟成です。煙突(青カビのための空気孔)が格子模様に入っています。ここまですごいのはなかなか見られません。さてお味ですが、ねっとりとした組織で、ミルクの甘みと優しめの青カビのバランスがいいです。ナッツのような風味もあります。カビの芯がコリコリと歯にあたる感じもあります。これで卸価格で100g650円ですので、市価では850円くらいでしょうか。だとするとお買い得です。(2008.11.1)

|

|

|

|

ペルシエ・ド・ボジョレー

フランス・コート・ド・ローヌで作られている青カビチーズ。以前も食べたことあるけど、こういうタイプは好きな青カビで、モンブリゾンみたいな感じだ。松の実のような風味がする。(2014.11.23) |

|

|

|

|

ミステリー・ダンベール Mystere

D'Ambert

牛乳、青カビタイプ フランス・パリのチーズショップ・アレオスのオリジナルアレンジ

チーズの試験でお世話になった先生のフランス土産のチーズ。フルム・ダンベールをスライスして、自家製のスペシャルクリームをサンドした『アレオス』のオリジナルアレンジもの。クリームは生クリームやナッツが入っているようですが、企業秘密らしいです。フルム・ダンベールは青カビの中ではもともとマイルドな方の青カビになりますが、こうしてクリームに挟むとまた違う味わいです。ちゃんとチーズとクリームとが一体になっています。かなり美味しい。先生はこれが大好きで、パリに行くと大量に買って帰るそうです。これだけ美味しいと気持ちわかるなぁ。(2009.3.5)

|

|

|

|

|

ミセラ Mycella 100g=500円

牛乳、青カビタイプ デンマーク・バルト海のボーンホルム島。

クイーンズ伊勢丹で買ったデンマークのブルーチーズ「ミセラ」。故郷はバルト海に浮かぶボーンホルム島で、「バルト海の宝石」と言われるほど美しく素朴でのんびりとした島。しかし製造量の減少から作られなくなっていたのを日本のチーズ輸入会社がデンマークに掛け合い、ボーンホルム社で復活が叶ったとか。同じデンマークの青カビのダナブルーのような塩辛いシャープなのとは違って、非常にマイルド、フルムダンベールかゴルゴンゾーラかっていう感じで食べやすい。なかなかどうして美味しくて安くてグッド!(2010.11.18)

|

|

|

|

|

|

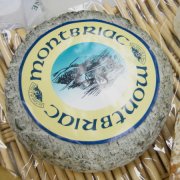

モンブリアック Montbriac

牛乳、青カビタイプ M.G.55% フランス・オーヴェルニュ地方

チーズのまわりに灰がまぶしてある、脂肪分の高い青カビチーズ。とてもマイルドな青カビチーズで、初心者向き。

一般的な青カビチーズとは違って、ボロボロした組織(隙間がある)ではなく、きっちり密度の濃いチーズです。こういうタイプだと空気が入らずに青カビを生やすのは難しいので、近年になって発達した技術だそうです。これは余談ですが同じようなチーズに「ロッシュバロン」というのもありますが、これは、これはモンブリアックを作っている会社が、全く同じ製品に違う名前を付けて売っているそうです。(2010.12.04)

|

|

|

「モンブリアック」。チーズ好きならお気づきでしょうか。これ、ロッシュバロンというチーズとすごく似ています。

なぜ似てるのかと言うと全く同じチーズだからです。同じメーカーが同じ工場で同じチーズを作っているのですが、名前とラベルを変えて売っているのです。名前まで変えるのは珍しいとしても、売り先によってラベルをわざわざ変えて・・ということはよくあることです。

どちらにしてもこのチーズは、ブルーチーズが苦手かな?と敬遠しているような人に、クリーミーで優しいからこれならいけちゃうかもよ?とお薦めしたくなるチーズです。(2011.8.6)

|

|

|

|

|

ラ・ペラル La Peral

牛乳、羊乳製、青カビタイプ M.G不明 スペイン、アストゥリアス州

リンゴの産地としても有名なアストゥリアス地方で作られるブルーチーズ。ひとつは約500gと小さめ。羊のミルクで作ったバターを加えている。外皮に黄色いカビがついている。もともと黄色のカビがあるタイプではないらしいので、外皮は食べなかったが、食べたクラスメイトによると苦かったそうだ。中だけ食べてみたわけだが、塩分もしっかりあり意外に強い風味。今回一緒に飲んだ赤ワイン デヘサ・ガゴ「g」との相性がよく、マリアージュだぁ~と皆で喜んだ。(2006.04.01)

|

|

|

|

ラ・ペラル スペインのアストゥリアス州で作られる牛乳製の青カビチーズ。これは500gのホールをカットしたものですが、もっと大きいサイズのもある。牛乳の中に羊のクリームを少量混ぜているので、コクのある滑らかなチーズに仕上がっているのが特徴です。開発した当時は家族経営の小さなチーズ工房だったのが、今では海外まで輸出されるほどになったそうです。アストゥリアス州の青カビチーズというと強烈な洞窟チーズ「カブラレス」を想像しますが、それに比べると、圧倒的にやさしくて食べやすいので、万人受けするのではないかと思う。(2012.06.02)

|

|

|

|

|

ロックフォール.Roquefort

(AOC)

羊乳製、青カビタイプ M.G.50% フランス・ルエルグ地方

世界三大ブルーチーズのひとつ。AOCではチーズそのものは地方を限定していないが、熟成庫はロックフォール・シュール・スールゾン村の洞窟でなければいけない。この洞窟は風の縦の通り道があり(フルリーヌ)、洞窟内の温度・湿度を一定に保つ役割を果たしているそうだ。牛乳製の青カビチーズに比べて、色が白く、青カビは中央部に片寄ってる印象。青カビ部分はポロポロしている。まず噛まずに舌の上で舐めたら、とろ~りと溶けていく。青カビのピリッとした刺激があって、塩気もあるが、それを包むように滑らかなミルクの甘さが広がり、とてもバランスの良いブルーだ。ブルー・デ・コースと食べ比べると、格の違いすら感じてしまった。やはり王様と呼ばれるのに相応しい。(2005.2.5)

|

|

|

|

ミルクのコクと青カビのピリッと加減が良く、しっかりとした塩分とで、合わせたデザートワイン「2001ソーテルヌ・キュヴェ・デクセプション」との相性バッチリ。甘いワインは普段は全く飲まないけれど、こうしてロックフォールに合わせて飲むと美味しいな。(2007.1.20)

|

|

|

|

蝶々のマークのパピヨン社のロックフォール(AOC)。100g1000円ほど。パピヨン社はフェルミエで求めることが出来るが、夏の暑い時などは崩れやすいロックフォールだけど、塩分がしっかりしているので、型崩れがしにくいとのこと。ロックフォールはフランスではコンテに次ぐ第2位の生産量を誇りますが、これはルエルグ地方の羊のミルクだけでは到底賄いきれない。そこで、ピレネーをはじめ、プロヴァンス、コルシカ島からミルクを運んで作っているそうだ。ロックフォール・シュール・シュールゾン村の洞窟で熟成させれば良いので、AOCの規定でも問題がない。食べてみると、口どけがよく、すーっと滑らかに溶けていく。塩分はしっかりだけれど、ミルクの甘さと、カビの辛さとがバランス取れていて、イチジクやレーズンなどの甘いパンとの相性バッチリ。(2007.9.1)

|

|

|

|

カルル社のロックフォール(ミディ・ピレネー圏 アヴェロン県)、フェルミエ渋谷店で購入。100g1155円。カルル社は現在もすべてを手作業で伝統的職人技を守っているのだそうです。今回買ったものは、青カビが均等ではなく外側はカビがほとんど無かった。色はとても白い。特に中心近くの青カビ部分はポロポロとしていて綺麗に切れなかった。たまたま「ブールー・ド・ラカイユ」も同時に買って食べたので味わいを比べてみると、乳の旨みに深みがある。余韻が口の中に残る。塩分は決して弱くはないが、かといって強すぎず、ミルクと甘みとのバランスが良いと思った。カルル社いいじゃん。(2007.10.29)

|

|

|

|

蝶々のマークのパピヨン社のロックフォール(AOC)。フェルミエで100g1208円ほど。写真が照明の関係で黄色く撮れてしまいましたが、チーズは白いです。私が食べた部分は、端の方だったみたいで、穴がたくさんあいているのに、カビが入っていないの。中央だけに偏ってる。あんまりいいとはいえないな。前回↑フェルミエで買ったカルル社のも端の方は、穴だけでカビがなかったっけ。他のチーズには穴だけあいてるっていう現象は見たことないのに、なんでかな。塩分は強めで濃厚。口に入れるとなめらかに溶ける。これが特徴だ。(2008.4.22)

|

|

|

|

フェルミエで購入のパピヨン社、100g1208円。今回はダナブルーとの食べ比べをしてみました。まずダナブルーは切り口もしっかりしていて崩れないが、ロックフォールは脆い。カビの種類が同じだそうなので、カビの部分で差を見つけるよりも、カビのない部分がわかりやすい。ダナブルーは口に入れてから最後まで均一的で深みがないのに対し、ロックフォールは口の中でザラザラっと粒子を感じさせながら溶けていき、最後に口の中に甘みが残った。この違い、覚えておこう。(2008.6.20)

|

|

|

|

フェルミエ購入した「チーズいろいろ食べ比べセット」に入っていたもので、パピヨン社のもの。色が白く、カビは大きくパセリ状。一目でロックフォールと判別できます。最近食べたロックフォールは、端に近いほうのカビが少ないものに立て続けに当たってたのですが、これはアタリ。端に近いところまで比較的しっかりと青カビが入っています。塩味もしっかりしていて、ロックフォールの味が際立っているような印象。やっぱり青カビの王様だね。(2008.8.24)

|

|

|

|

切り分けて私のところにきたピースは、端っこだったので、青カビの部分が少なく、空洞になっている部分が多かった。このメーカーはパピヨン社。なんか私が食べてるのはパピヨン社のロックフォールばかりだなー。でも規模としてはソシエテ社の方が上(ロックフォールの生産量トップのメーカー)なんですけどね。(2010.12.4)

|

|

|

|

チェスコさんで取り扱っているロックフォール・ブラックパピヨン。100gで1680円です。通常のは3ヶ月熟成ですが、ブラックピピヨンは5ヶ月熟成だそうです。真空パックの中や、出したての時は青カビがくすんだ緑色をしていますが、青カビは好気性のため空気に触れるとまた鮮やかな色に復活していきますがご安心なく。今回はとても大きな塊だったので、ギロチンでカットして食べました。アミノ酸の細かな結晶も舌に感じ、旨みが強く出ていて美味しいです。ただし風味も強いので初心者には強すぎるかもしれません。(2011.07.31)

|

|

|

|

|

ロックフォール(AOP)

カルル社

フェルミエで購入可能な「カルル社」。製造工程のほとんどが手作りであり、デリケートな美味しさが感じられると評判。私が試食したこれは、塩はしっかりめではあるが、全体的には穏やかというか、どこかが際立っているという感じのない優等生的な風味。

(2012.1.7)

|

|

|

|

ロックフォール(AOP)

ガブリエルクーレー社

アルパージュやユーロアールで購入可能な「ガブリエルクーレー社」。大きなメーカーではないが、エレガントだと評判で世界中にある「フランス大使館」をはじめ、フランスの熟成士のMOF達もガブリエルクーレー社のロックフォールを使っている率が高いとか。

私が試食したこれは、白はとても白く、塩がしっかりと効いてクッキリとした味。青カビの風味は強すぎず舌に乗った感じはザラツキ感がある。私はこのザラツキが気になりましたが、他の生徒さんには人気が高かったです。。(2012.1.7)

|

|

|

|

ロックフォール(AOP)

イヴコンブ社

アルパージュで購入可能な「イヴコンブ社」(「VIEUX

BERGER」の名前でも出ています)

家族経営なので最も生産量が少ない。手作業で作られるため玉によっては味が微妙に違っていることもあるらしい。私が試食したこれは、白がとても白くて青カビの入り方も不均等で少なめ。白いところを食べてみると青カビがないのにしっかり青カビ風味がある。ミルクの甘みとても強く、青カビの辛みといい具合にマッチしてて美味しい。口溶けもまるでバターのように舌で柔らかく溶けていく。私はこの

イヴコンブ社のロックフォールが一番好みでした。。(2012.1.7)

|

|

|

|

フェルミエで買ったロックフォール。 カルル社。

今回のロックフォールはなんだかとても辛い。ロックフォール好きで、強い風味が大好きな父も「これはキツイ」と言ってたので、私だけの勘違いではない。見た目はいつもと変わらないのだけどなんでかな。(2012.9.22)

|

|

|

|

ロックフォール・ラルパ Roquefort

(Occitans) L'Arbas A.O.P.

作り手はオクシタン。アルパージュで購入。オクシタンはラルパの他にパストレイユもありますが、パストレイユはしっかり味、ラルパはあっさり味という区分です。切り口を見てもわかりますが、外皮にちかいところ1㎝弱の部分が白くなっているのですが、口に入れるとそこだけ滑らかではなく脆さが強く、一体感にちよっと問題あるかなという感じ。内側は柔らかくて水分も多い感じ。カビが少ない部分を食べたのかもしれませんが、カビもあまり刺激的ではなく、塩気もまあまあで穏やか。合わせて旨みや風味も軽めなので、ロックフォール初心者にはおすすめです。(2014.6.1)

|

|

|

|

ロックフォール・イヴコンブ Roquefort (Yves Combes) A.O.P.

青カビがまんべんなく入ってて、切り口も美しい。イヴコンブは家族経営の小さな作り手のため作れる量が大手に比べぐっと少ないですが、お気に入りの作り手です。しっかりした塩味、旨みもピリッとした刺激もいい感じ。たまたまジュランソンの甘口のワインを合わせました。ソーテルヌでなくても甘いワインとはよく合います。(2014.6.1)

|

|

|

|

|

ロッシーニ Rossini   100g=1450円 100g=1450円

牛乳製、青カビタイプ M.G.45% イタリア・ロンバルディア州

ロンバルディア州で作る赤ワイン漬けのチーズ。シチリア産のパッシート(陰干し葡萄で作る甘口ワイン)に漬けて熟成させているため、表面は茶色というか、まだらに色づいています。みかけは悪く、青カビも緑ではなく退色している。食べてみると見かけと違って、なんて美味しいこと!セミドライ無花果を一緒に食べた時のような、青カビのビリッとした刺激を緩和するような甘みがチーズ自体に存在していて、複雑な味わいです。フルボティのボルドーワインとの相性バッチリでした。(2008.3.1)

|

|

|