東京オリンピックを7月に控え、コロナは相変わらず日本中で猛威を振るい、東京都や大阪府などには「緊急事態宣言」が発令中である。幸い、ワクチン接種が思ったより早く済み、三百名山完登に向けて歩みを始め

た。4月の男鹿岳に続き、今年2番目の山として、新潟県の加茂市と三条市の境界にある粟ケ岳を選んだ。粟ケ岳は米どころ越後平野の東端に位置し、頂は鋭く天を突いている。三条市側の登山道の5合目には薬師如

来が祭られ、昔から粟薬師として信仰を集めている。また、山頂付近では6月頃、ピンク色のヒメサユリが咲く。新潟県や東北南部にしか咲かないユリの一種で、絶滅危惧種に指定されている。

[行程]

2021年6月16日(水)

自宅9:30→関越練馬入口→関越道・北陸道→北陸道燕・三条IC→16:20割烹旅館「公楽」泊

17日(木)

「公楽」4:50→5:15粟ケ岳登山口駐車場5:33→7:05 5合目粟薬師7:08→9:19山頂10:19→12:09 5合目 粟薬師12:21→13:28登山口駐車場13:35→北陸道燕・三条IC→北陸道・関越道→関越練馬出口→19:40自宅

[山行日誌]

当初、週末の19日~20日に行く予定で旅館の申し込みをしていたが、気象アプリ「登山天気」では木曜日のみA,、週末はCとなっていたので、予定を前倒しして16日(水)、

17日(木)で行くことにした。、1日目は旅館に入るだけなので9時過ぎに自宅を出発、環八の渋滞に予想通りはまったが、思ったほどではなく、また、関越もよく流れ、14時

過ぎには高速を降りた。旅館「公楽」へ寄って八木ケ鼻の登山口の行き方を尋ね、その後登山口の下見に行った。途中、突然雷鳴が轟き、大粒の雨が降ってきた。粟ケ岳

の登山口への標識は明瞭である。八木ケ鼻温泉「ラテイ」から林道に入り、標識に従って進む。両側が田んぼの細い道を詰めていき、登山口の近くまで行ったところで雷

雨が激しくなってきたので引き返すことにした。

割烹旅館「公楽」はネットの山情報から見つけた旅館だが、素晴らしい環境にある。眼前には五十嵐川がゆったりと流れ、眼を上げると右手には守門岳、左手には粟

割烹旅館「公楽」はネットの山情報から見つけた旅館だが、素晴らしい環境にある。眼前には五十嵐川がゆったりと流れ、眼を上げると右手には守門岳、左手には粟

ケ岳が聳えている。料理も多彩、中でもマグロやタイの刺身が新鮮でおいしかった。

翌朝、5時前に出発。登山口には既に2台の車が駐車していた。早速準備を整え、登山届をポストに入れて歩き始めた。予報通り晴れ、多少涼しいくらいで絶好の登山

日和だ。まずは広い林道が続いている。やがて右手に水路、左に川の流れ。昨晩の夕立のせいか水量が多い。林道はやがて狭い登山道と変わり、谷沿いの道をしばらく

行くと元堂である。急登が続き、2合目、3合目と汗を拭きながら登っていくと開けた台地に到着。5合目粟薬師。ブロック造りのお堂が有り、薬師様が祀られている。傍ら

には避難小屋が建っているが廃墟と化している。ここで一休み。水分を補給する。

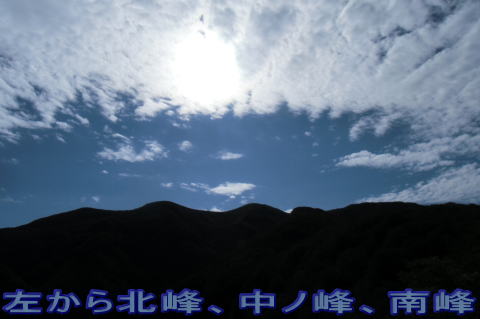

また、急登が始まる。1300㍍足らずの山であるが、標高差が大きいのでなかなか登り甲斐のある山だ。やがて稜線に出ると視界が一気に広がる。西の方角に角田山、弥

また、急登が始まる。1300㍍足らずの山であるが、標高差が大きいのでなかなか登り甲斐のある山だ。やがて稜線に出ると視界が一気に広がる。西の方角に角田山、弥

彦山、日本海を挟んで佐渡島が見える。南の方角にはどっしりとした二百名山の守門岳、その隣に左右に裾野を広げた三百名山の浅草岳が残雪を抱いて光っている。向

かい合う山腹の上には中央登山道の7合目に有る粟ケ岳ヒュッテの赤い屋根が見える。ここら辺りから少しずつヒメサユリが顔を出す。ポツン、ポツンと離れて咲いている。

やがて午ノ背にやってくる。長さ30㍍ぐらいの岩稜帯で、慎重に越えていく。8合目、9合目とヒメサユリの数が増えてくる。あとで聞いた話だが、シカやサルが食べてしまって

数が急激に減っているとのことだ。登山口から4時間弱で山頂に到着した。ここで大休止。旅館で作ってもらったおにぎり弁当に舌鼓を打つ。次々と登山者がやって来る。大

好きな山座同定で楽しい時間を過ごす。今回、新しく入れた山座同定アプリを使ってみるが、山が多すぎて特定するのが困難だ。南西には妙高、火打などの頚城山塊、南

には守門岳の向こうに魚沼駒ケ岳などの越後三山、尾瀬の燧岳、北には真っ白な飯豊連峰など枚挙にいとまがない。他の登山者との会話も楽しい。

あっという間に1時間が過ぎ、慌てて下山を開始する。雨雲が頭上に発生している。昨晩の雷雨もあり、山では「雷3日」の格言もある。

あっという間に1時間が過ぎ、慌てて下山を開始する。雨雲が頭上に発生している。昨晩の雷雨もあり、山では「雷3日」の格言もある。

帰りは登り返しがほとんどないので比較的楽だが、それでも急降下なので慎重に歩を進める。昼過ぎになっても次々と登山者が登ってくる。粟薬師で一休みした後気分よ

く4合目、3合目と下りてくると、突然、頭上で雷鳴が轟き、大粒の雨が落ちてくる。登山口まであと1時間ぐらいなのでほっとするが、後から登ってきた人の中にはちょうど

尾根筋にかかっている人もいるので心配だ。雷鳴が続く中、登山口には13時半前に到着。ほとんど濡れずに済んだ。

帰りに道の駅「下田」(しただ)に寄り農産物や清酒などを買い込んだ。ところで、下田は大漢和辞典を作成した諸橋轍次の生誕の地であり、「漢学の里」と呼ばれ、「諸橋

轍次記念館」が道の駅に隣接している。豊かな地方文化が息づいているようだ。

今回の登山は、梅雨の最中、天候に恵まれ、印象に残るものとなった。コースは急登・急降下の連続で厳しかったが、標識やクサリなどよく整備されていた。新緑の中、ヒメサユリを始め、ナナカマド、タニウツギ、サラ

サドウダンなどが出迎えてくれた。また、登山途中で出会った人たちと交わした会話も良き想い出となるだろう。