![]()

丂丂丂丂暉堜導偲婒晫導偺導嫬偵偁傞枹摜曯丄姤嶳偲宱儢妜偵搊傞傋偔丄俋寧俀侽擔乮壩乯乣俀侾擔乮悈乯偵擔掱傪慻傫偩偑丄崱擭偼戜晽偺摉偨傝擭丄係偮傕忋棨偟丄峳揤偺偨傔抐擮丄旘峴婡偺僠働僢僩傪柍懯偵偟偰丄怴偨偵

丂丂俀俋擔乮栘乯乣俁侽擔乮嬥乯偵擔掱傪慻傫偩丅

丂丂丂姤嶳偼嬨摢棾愳偺巟棳懌塇愳偲桲斻愳偺暘悈椾忋偵偁傝丄塆朮巕宆偺摿堎側娾曯偱抦傜傟傞丅傑偨丄宱儢妜偼敀嶳崙棫岞墍偺堦晹偱丄敀嶳壩嶳宯偵娷傑傟丄嶳捀偺撿懁捈壓偵暚壩岥偱偁傞抮偺戝戲偑桳傞丅

丂丂丂愴崙帪戙丄堦岦堦潉偵傛傝榌偺彑嶳巗偺暯愹帥偑從偒摙偪偵偝傟偨嵺丄嶳捀偵宱姫傪杽傔偨偲偝傟丄偙偺柤偑晅偄偨偲尵傢傟偰偄傞丅

丂丂丂[擔掱]

丂丂丂丂丂俀侽俀俀擭俋寧俀俋擔乮栘乯

丂丂丂丂丂帺戭4:45仺怴墶昹6:00仺暷尨仺9:01晲惗9丗15仺10丗20姤嶳摶10:34仺12:01姤嶳13:15仺13:35姤暯13:50仺14:36姤嶳摶15:00仺擻柺旤弍娰仺16:30姤憫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俁侽擔乮嬥乯

丂丂丂丂丂姤憫5丗30仺6丗59宱儢妜搊嶳岥7丗12仺8丗21曐寧嶳8丗48仺9丗31庅巕妜9丗48仺10丗00拞妜10丗09仺11丗11嶳捀11丗15仺12丗41拞妜12丗53仺13丗06庅巕妜13丗28仺14丗10曐寧嶳14丗18仺15丗05搊嶳岥15丗15仺17丗10

丂丂丂丂丂晲惗17丗50仺暷尨仺怴墶昹仺21丗10帺戭

[嶳峴擔帍]

丂嶐擭偺俋寧偼杒傾儖僾僗偺孡嶈嶳丄撿傾儖僾僗偺墱拑塒妜丄扟愳楢曯偺挬擔妜偲俁嵗搊偭偨偑丄崱擭偼揤岓晄弴偱搊傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅偟偐偟寧枛偵棃偰傛偆傗偔僠儍

丂儞僗摓棃丄惀旕搊傝偨偄偲巚偭偨偑丄搊嶳傾僾儕偺梊曬偱偼塉柾條丄斶娤揑偵側偭偨偑丄梊掕擔偑嬤偯偔偵偮傟偰椙偄曽岦偵曄傢傝丄偮偄偵偼俋寧枛偐傜侾侽寧偺弶傔偺侾

丂廡娫丄A偺梊曬偵曄傢偭偨丅摉弶偺寁夋偱偼彫徏嬻峘偐傜儗儞僞僇乕偱姤嶳摶偵峴偔偮傕傝偩偭偨偑丄尋媶偺寢壥丄揝摴偱峴偔曽偑侾帪娫埲忋憗偔拝偔偙偲偑暘偐偭偨丅巒

丂敪傪忔傝宲偓怴墶昹偱乽傂偐傝乿偵忔偭偰丄暷尨偱杒棨杮慄偵忔傝姺偊丄晲惗偵偼俋帪夁偓偵拝偄偨丅

丂偙偙偐傜儗儞僞僇乕偱係侽僉儘棧傟偨姤嶳摶傪栚巜偟偨丅崙摴係侾俈崋慄偼偄偮偺娫偵偐姤嶳椦摴偲柤傪曄偊丄椉懁偑愗傝棫偭偨抐奟愨暻偺摴偲側偭偨丅棊愇偑摴楬忋偵揮

丂偙偙偐傜儗儞僞僇乕偱係侽僉儘棧傟偨姤嶳摶傪栚巜偟偨丅崙摴係侾俈崋慄偼偄偮偺娫偵偐姤嶳椦摴偲柤傪曄偊丄椉懁偑愗傝棫偭偨抐奟愨暻偺摴偲側偭偨丅棊愇偑摴楬忋偵揮

丂偑傝丄僈乕僪儗乕儖偼偔偪傖偔偪傖丄摴暆偼偄偭傁偄偄偭傁偄丅怲廳偺偆偊偵傕怲廳偵憱傝丄摴楬偵晅偗傜傟偨斣崋偑侾侽偐傜侾偵側偭偰摶偵摓拝偟偨丅栺俁侽暘丄僗儕儖枮揰

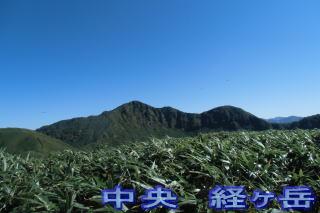

丂偱偁偭偨丅揤婥偼傎傏夣惏丄儐乕僠儏乕僽偱壗搙傕尒偨梕杄夽執側姤嶳偲偦偺宍傪傑偹偨桲斻愳偺愇旇偑惵嬻偵塮偊偰偄偨丅弨旛傪惍偊弌敪丅偄偒側傝媫搊偩偑傛偔惍

丂旛偝傟偨摴傪寉夣偵曕偔丅僽僫偺尨惗椦偼傑偩墿梩偵偼憗偄丅嵟掅埰晹傑偱壓傝偦偙偐傜娚傗偐偵搊偭偰偄偔丅傑偩傑偩墦偄偲巚偭偰偄偨嶳捀偑偄偒側傝娽慜偵尰傟傞丅姤

丂嶳偲姤暯偺暘婒傪夁偓偰偟偽傜偔峴偔偲娾暻偑尰傟傞丅偍傛偦崅偝俁侽儊乕僩儖丄俇侽搙偖傜偄偺娾暻偱偁傞丅娾偑妸傜側偄偺偑彆偐傞丅孍傒偵懌愭傗偐偐偲傪擖傟偰恎懱傪

丂妋曐偟側偑傜堦曕堦曕恑傓丅僗僩僢僋偑幾杺側偺偱庤庱偵偐偗傞丅儘乕僾傪巊偭偰僶儔儞僗傪庢傝側偑傜俁揰妋曐丅壗偲偐僋儕傾乕偟椗慄傪嵍偵嬋偑偭偰嶳捀偵摓拝丅嶳捀

丂偼嫹偄丅愭媞偑俁柤丅敀嶳偵偼塤偑偐偐傝屼慜箷魝茣蕩R偑偼偭偒傝偟側偄丅

丂丂搶偵擻嫿敀嶳丄惣偵嬥憪妜偑嬤偔丄撿偵偼擔杮嵟戝偺挋悈検傪屩傞摽嶳屛偑尒偊傞丅屻偐傜搊偭偰偒偨曽偵幨恀傪嶣偭偰傕傜偄壓嶳傪奐巒丅娾暻傪怲廳偵壓傝丄僋儅僓僒傪偐偒暘偗偰姤暯偱傕偆堦媥傒丅搊傝偑妝偩

丂丂偭偨偺偱梋桾偑偁傞丅廃埻偺宨怓傪妝偟傒側偑傜壓偭偰偄偔丅偁偭偲偄偆娫偵搊嶳岥丅嵞搙姤嶳偺幨恀傪庢偭偨屻摶傪弌敪丅峴偒偵斾傋偨傜偼傞偐偵妝側婥暘偱壓傞丅榌偵桳傞擻柺偺旤弍娰偵棫偪婑傞丅偙偙抮揷挰偼

丂丂幒挰帪戙偐傜柺懪巘傪懡偔攜弌偟偰偄偰丄挰撪偵偼懡偔偺屆偄擻柺偑曐娗偝傟偰偄傞丅杮擔偺廻偼係侾俈崋偺摴嬝偐傜彮偟擖偭偨偲偙傠偵偁傞壏愹廻乽姤憫乿丅擔婣傝壏愹偺媞傕棃偰偄傞丅抧尦偺怘嵽偑傆傫偩傫側梉怘

丂丂傪妝偟傒丄偦偺栭偼敋悋丅

丂丂丂

梻挬偼埫偄偆偪偵弌敪丄宱儢妜搊嶳岥傑偱侾帪娫敿偺僪儔僀僽丅朄壎帥椦摴傪怲廳偵憱傝丄揥朷戜偺偁傞搊嶳岥偵俈帪慜偵摓拝丅揥朷戜偐傜昐柤嶳偺峳搰妜丄擇昐柤嶳偺

梻挬偼埫偄偆偪偵弌敪丄宱儢妜搊嶳岥傑偱侾帪娫敿偺僪儔僀僽丅朄壎帥椦摴傪怲廳偵憱傝丄揥朷戜偺偁傞搊嶳岥偵俈帪慜偵摓拝丅揥朷戜偐傜昐柤嶳偺峳搰妜丄擇昐柤嶳偺

擻嫿敀嶳丄戝擔妜丄嶰昐柤嶳偺栰暁妜偺宨怓傪挱傔偨屻丄搊嶳奐巒丅揤婥偼杮擔傕夣惏偵嬤偔丄弸偄偔傜偄偩丅帩嶲偟偨悈偼儁僢僩儃僩儖俁杮丅慡慠懌傝側偄丅挬怘偵晅偄

偰偒偨俀俆侽噒偺偍拑俀杮偑婱廳偲側偭偨丅偡偖偵悪椦偺媫搊偑巒傑傞丅堦婥偵100嘼傎偳搊偭偨屻娚傗偐側摴偲側傞丅傗偑偰僽僫偲儈僘僫儔偑崌懱偟偨乽傾僟儉偲僀僽乿傪捠傝

夁偓丄僽僫偑庡梫偲側偭偰曐寧嶳丅偙偙偱廻偱嶌偭偰傕傜偭偨挬怘曎摉傪怘傋傞丅

丂曐寧嶳偐傜儎僙旜崻傪壓偭偰搊傝曉偟丄峏偵僴僔僑傪搊偭偰庅巕妜丅娽慜偵備偭偨傝偲悶傪怢偽偟偨宱儢妜偑搊応丅偙偺晅嬤偼堦柺偵僋儅僓僒偺尨偭傁丅庽栘偑柍偄丅偦

丂偺拞傪彫崅偄媢偺傛偆側拞妜傪夁偓丄峏偵挿偄奒抜傪壓傝偰丄搨扟僐乕僗偲偺崌棳揰愗憢偵摓拝丅偙偙偐傜偼傎傏捈搊丅

丂攚忎傪挻偊傞僒僒偵暍傢傟偨搊嶳摴傪傑偭偡偖偵搊傞丅帇奅偑偖傫偖傫奐偗偰廃埻偺嶳乆偑栚偵擖偭偰偔傞丅懅傪愗傜偟側偑傜壗偲偐懌傪摦偐偟偰傛偆傗偔嶳捀偵摓拝丅

丂俁俇侽搙偺揥朷偑峀偑偭偰偄傞丅敀嶳楢曯丄愒揺嶳丄懌壓偵偼朄壎帥嶳丄峳搰妜丄墇慜戝栰偺挰丄晹巕嶳丄嬧埱曯側偳戝僷僲儔儅偩丅

丂壓嶳偼僊儔僊儔婸偔懢梲傪旔偗側偑傜偩偭偨丅僋儅僓僒偵塀傟媫崀壓偟偰愗憢丄媫側奒抜傪搊偭偰拞妜丄僒僒偺暯尨傪墶愗傝庅巕妜丅偙偙偱悈偼俆侽侽噒偺偍拑侾杮偩偗丅

丂嵢偲堦岥偢偮娷傒備偭偔傝堸傒崬傓丅弶傔偰偺懱尡偱偁傞丅偙偺傛偆側偲偒偼僗億乕僣僪儕儞僋傛傝偍拑偑椙偄傛偆偩丅岥偵傑偲傢傝偮偐偢偝傜偭偲偟偰偄傞丅傛偆傗偔庽椦懷

丂偵擖傝捈幩擔岝偑旔偗傜傟傞丅庅巕妜偺媫崀壓傪夁偓娚傗偐偵搊偭偰曐寧嶳丅僽僫椦偺暘岤偄巬梩偵姶幱偟側偑傜崀壓傪懕偗丄侾俆帪夁偓偵搊嶳岥偵摓拝丅庤憗偔拝懼

丂偊丄儗儞僞僇乕偺曉媝帪娫偑侾俈帪側偺偱媫偄偱椦摴傪壓傝丄拞晹廲娧摴丄杒棨摴傪捠偭偰丄侾俈帪夁偓偵晲惗偵摓拝偟偨丅

丂丂

丂侾俈帪俆侽暘偺摿媫乽敀嶋崋乿偵娫偵崌偄丄暷尨丄怴墶昹傪捠偭偰俀侾帪夁偓偵婣戭偟偨丅崱夞偺搊嶳偼楍幵傪棙梡偟偨偙偲偱丄帪娫偵捛傢傟側偑傜傕婥帩偪偵梋桾偺偁傞

丂嶳峴偲側偭偨丅傑偨丄梕杄夽執側姤嶳丄僋儅僓僒偵暍傢傟偨媫搊偺宱儢妜丄嫟偵屄惈朙偐側嶳偱丄屻乆偺婰壇偵巆傞偩傠偆丅

丂丂僩僢僾儁乕僕偵栠傞丂丂

丂丂丂丂