あまり偉そうな事を言える義理は無いのではあるが、ねこが勝手に感じた

あまり偉そうな事を言える義理は無いのではあるが、ねこが勝手に感じた| ・歩幅は小さく 岩場や階段では仕方がないが、それ以外はたとえ歩数が増えても"小さな" 歩幅で歩いた方が、比較的体力の消耗&膝への負担が少ない。 "急な近道"より"緩やかな遠回り"を心がけるようにしよう。 道幅一杯を使って"ジグザグ歩き"をすると、登りも下りも楽に歩ける。 くれぐれも、他の迷惑にならないようにする。 |

| ・階段は両足そろえて "両足で一遍に登れ(下れ)"という意味ではない。 片足上げて(下げて)「よっこいしょ」とやった後、もう片方の足は次の段に置かずに 同じ段に乗っけて足を揃えるようにして登り(下り)ましょうということ。 |

| ・自分のペースで 団体が後方から迫って来たりすると、つい"オーバーペース"になりがち。 道を空けてやり過ごすくらいの"余裕"を持って登ろう。確かにツアーの 連中は、初心者ばかりで邪魔ではある。休憩中も道幅一杯に広がって、 後ろから登ってきている人の事など眼中にない事が多い。 追い抜く際も"一声"かけてから。大抵の人には"日本語"が通じるはず。 |

| ・休憩中 夜間の休憩中は、後からくる人が登りやすいように登山道を照らして あげるのが真摯なマナー。自分が休んでいる場所を相手に気づかせる 意味もあるので、これは是非やって欲しい。突然人の気配がすると驚くし。 実は、"ちょっと格好いいかな?"と、ねこは勝手に思っていたりする。(^^ゞ |

| ・地盤チェック 下山時に有効。金剛杖orステッキで、これから足をおろす場所の 地盤をチェックしよう。棒の先が砂に埋まるくらいの深めの所は 歩きやすく、浅いところは滑りやすい。万が一滑ってしまった場合、 前のめりに転ばないように、常に棒で上体を支えておくようにする。 重心を棒にも分散すれば、足にかかる負担が軽減される。 |

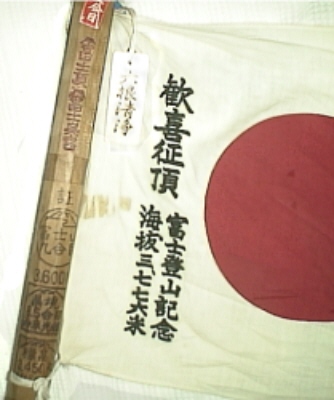

富士山頂を目指す人が何となく買ってしまう金剛杖。

富士山頂を目指す人が何となく買ってしまう金剛杖。| ・金剛杖の歴史。 古来より富士山は"霊峰"として崇められてきた。その御神徳を拝しながら 登山をする"登拝"を江戸時代初めに行者角行が盛んに行ったことから 庶民に広まり、"富士講"という団体の登拝が行われるまでになる。 その登拝者が"白装束に金剛杖"という出で立ちであった名残で、今日も "富士登山=金剛杖"という図式が息づいていると思われる。 その当時より、山頂の奥宮で"杖印"が押されていたとのこと。 (「浅間大社奥宮"霊峰富士−登拝のしおり"」より一部抜粋) 古くから富士山を登頂する上での"必須アイテム"であり、山頂印を押される 事により、登頂の何よりの"証"となるものであるとねこは勝手に解釈する。 |

| ・金剛杖を買おう。 5合目のどこのお土産屋の店頭にもおいてある。大小2種類に加え、 "旗付き/なし"といった違いはあるが、どれも1,000円以下が相場。 ねこの経験上、旗は無い方がよい。風が強い日だと抵抗が増すだけで 最悪の場合、ひもが切れて飛ばされてしまうこともある。鈴付きの 800円位のを選ぼう。但し、"鈴"はすぐはずしてカバンにしまうこと。 道中うるさいし、必ず取れて無くなってしまうからだ。 |

| ・金剛杖に"箔"を付けよう。 山頂の"御朱印"のみでは、買ったばかりの杖とほとんど変わりがなく、 なんだか味気がない。下山後の5合目で"注目の的"となるためには、 やはり"焼き印"が沢山刻まれた金剛杖が一番。"スタンプラリー"の様な感覚で、 全山小屋の焼き印を揃える事にチャレンジしよう。各小屋共200円が相場。 但し、時間帯によっては押してもらえない小屋もあったりするが、 「またくればいいや」位の気持ちでいましょう。純河口湖口ルートで 15個の焼き印が押せるはず。さあ。いくつ集められるかな? 1列に並べて押して貰い、後で日付を記入しておくと良い記念になる。 また山頂では、金剛杖用の"旗"が売っている。登下山には向かなくても、 自宅で飾っておく際には"旗付き"の方が見栄えが良い。 |

| ・実用もする。 "杖"なので、当然の如く登下山に有効活用しよう。中には下山後半に 金剛杖を引きずりながら歩いている方も見受けられたが、とんでもない 話である。正しく使えば身体の負担が減ることは間違いない。 ・常に地面に垂直に持つようにする。長いので周囲に配慮。 ・座らずに小休止する際、杖に身体を預けると楽。 ×2本使って、箸の代わりに。 ・足場の状態を杖で突っついて事前に確認する。 ・下山時に、必要以上にスピードが出ないように抑制出来る。 ・ 〃 、前方への転倒防止。 ×物干し竿の代用として、洗濯物も干せる。 ・体重を分散。足、膝への負担軽減。 下山後に、地面側の先が丸く削れているようであれば金剛杖の使い方を マスターしたも同然。特に"下り"で有効活用出来る様になれば完璧。 |