|

|

|

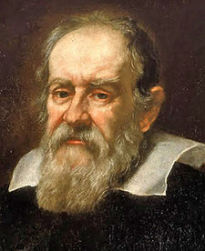

ガリレオ・ガリレイ

中学校の理科の時間だったと思う。教科担任の先生が長々とガリレオ・ガリレイの話を始めた。

例の、地動説のために宗教裁判にかけられたという話だ。

「そして、裁判所の門を出たところで、ガリレオは『それでも地球は動いている』とつぶやいたというんだ。宗教裁判の厳しさにも、信念を曲げなかったんだね」

そのとき、私は隣りにいた姐御肌の女の子が、低く小さな声でつぶやくのを聞いた。

「卑怯なヤッチャ!」

その通りだ。私は一遍に彼女のファンになってしまった。

夫の学歴

「利口(りこう)学部、薀蓄(うんちく)学科」出身を名乗る私の夫は、本当は「あ法学部、お政治学科」出身である。

・・・・

他人(ひと)の子の可愛くもなし・・・・・・

子どもは可愛い。ましてやそれが我が子であれば、可愛さやいとおしさはひとしおである。ちょっとしたしぐさや表情、語る言葉のおかしさや面白さ……しかしそれは「我が子」であればでのことであって、他人から見ればナンのことはないということが大半だ。

例えばウチの下の子(男の子)が、三歳の頃、

いつもは夫の布団で眠るのに体温の熱さに耐えかねて、「『燃える男』は暑くてダメだ〜♪。『寒がり女』と一緒に寝るか〜♪」などと歌いながら私の布団に入ってきたとか、

クリスマスイブに保母さんが「今日はケンタッキーでも買って帰りましょうか」と言うのを聞いて「センタッキー(洗濯機)ならウチにもあるよ」と答えたとか、

7歳の姉が覚えたばかりの「カンナ」の花の名を忘れて、「アンナ」「キンナ」「センナ」……などと言葉を試していたらいきなり横から顔を出して、「知らんナ」と言ったとか、

中華レストランに入るのに、パフィーの「渚のエトセトラ」をもじって「♪ カニ〜食って行こう!♪♪」と歌いながら行ったので、大いにお客さんのウケを取ったとか……、

その時々は涙が出るほど大笑いしたのに、今こう書いてもちっとも面白くもない。

「他人の子の 可愛くもなし 年賀状」

とは、どこかで見た川柳だが、確かにその通りだと思う。

だから私は、人に見せるものには、自分の子どものことは絶対に出さない。

……つもりだったが、「言葉の海」も第四巻に至って、ついにネタが切れた。

しかたないので、少々子どものことを書こう。

出生の秘密

共稼ぎ夫婦の夜は忙しい。

私が台所に立っている間に夫が子どもの相手をし、食事が終わると同時に風呂に入れてくれる。

私が食事の後片づけをする時間は、夫が子どもを風呂に入れる時間。その間に汚れ物を洗濯機に投げこみ、子どもたちが出てくると着替え。

ここまでが私の仕事で、その後は夫が子どもの歯磨きから本を読み、寝せつけるところまでしてくれる。私はその間、初めてゆっくりとし、湯船に浸かる。

娘がまだ3歳だったある夜。いつものように食事のあと片づけをしてから脱衣場に向かい、向かいかけて足が止まった。

いつもと様子が違うのだ。

いつもなら何やら大騒ぎで歌だの歓声だのが響く風呂場から、何も聞こえてこない。

私はなんとなく爪先立てて、静かに脱衣場に入った。

「……そうだよ」と夫の声。

「そうだよ……。今まで言わなかったけど、お父さんはお前の本当のお父さんじゃないんだ」

私は息が詰った。

娘は生まれて今日まで、一度も父親に似ていると言われたことのない子だった。けれどそれで娘が悲しんでるとか、逆に夫が何かを怪しんでいるとかいったことは微塵もなかった。もちろんそうした事実もない。娘は正真正銘の彼の子だ。なのになぜ、夫はこのような話をしているのだろう。

私はさらに息を詰めて聞き入った。

「どうだい? どう思う?」

娘はしばらくして、か細い声で答えた。

「悲しい……」

そしてまた沈黙……。

「本当のお父さんのこと、知りたいかい?」

私はドキッとした。夫は誰を疑っているのだろう?

私たちには共通の友だちが何人もいた。私の脳裏に、何人もの「彼ら」の顔が駆け巡った。

「お前の本当のお父さんはね……・」

夫も言い淀む。

「……お前の本当のお父さんは……」

息がもう一段詰った。

「ブタだ」

私も、たぶん娘も、目がテンになった。

出生の秘密 2

それから4年がたった。3歳になった下の男のは、生まれてからずっと「お父さんにそっくり!」と言われ続けた子だった。可愛そうな子だ。

その子がある日台所に来て私の後ろでウロウロし始めた。何か言いたげな様子だった。

「どうしたの?」

「ウン」

返事がはかばかしくない。

「どうしたの?」

「うん」

同じことの繰り返し。

私は手を休めて振り返った。

「どうしたの? 言いたいことあるんでしょ?」

息子はしばらく迷って、言った。

「さっくん(息子の呼称)、本当のお父さんとお母さんに会ってみたい」

(またやったな).

私は思わず腕組みをして、

「それで、お父さん、さっくんの本当のお父さんは誰だって言ったの?」

「K村(私の実家)のお山にいるって……」

「サルだって言ったのね。」

「そう……」

私は完全にキレた。

同じ3歳でも女の子と男の子では違う。女の子が「ブタだ」事件で大笑いしたからといって、男の子にも通用するとは限らない。男の子は何かにつけて成長が遅いのだ。事実、この子は信じかけている。

私は外出していた夫が帰ってきたらなんと言ってやろうかと、そればかりを考えた。

「………………」

息子はまだ何か言ってる。

私は考えてる。

「………………」

息子はまだ何か言ってる。

私は考えてる。

「ねえ、さっくん、会ってみたい……」

私はイライラした気持ちを押さえきれず、こう答えた。

「また今度ね!」

そしてこの言葉が決め手となって、息子は本当に自分がサルだと信じてしまった。

At the zoo.(動物園にて)

息子は5歳になっても自分がサルの子だという信念を変えなかった。いや、むしろ誇りさえ持っていた。

ちょうどアメリカのインディアンが自分の祖先を動物だと考えて、誇りにしたようなものかと思う。

けれど「ホワイト・ホーク」や「コンドル」はいいものの、果たして「モンキー」で誇りになりうるのか……。

息子といっしょに幼稚園の親子遠足にでかけた。行く先は動物園だった。

前の晩、夫が「〇〇動物園のサル山は大きいから、お友達いっぱいいるぞ」

そう言った言葉も、そのときは気にならなかった。しかし動物園についてからが大変だった。

息子は私の手をぐいぐい引っ張って、ひとしきり「キリンだ」「カモシカだ」と騒ぎまくった後、どれもこれもほとんど素通りで駆け巡り、サル山が見えると今度は私の手を振り解いて走り始めた。

「オーイ、おともだち―! さっくん来たヨー。みんな元気〜?」

動物園中に響きそうな大きな声だった。

「ネ〜、こっちむいてよォ。さっくんだよ〜」

「さっくんだってば〜!」

私はゆっくり歩いて息子の横に立ち、前を向いた。

恥ずかしいが、ここで息子を置いて逃げたら女がすたる。

私はじっと我慢した。

息子はそれからもしつこく何度も呼びかけたが、当然のこと、こちらを向いてにこやかに手を振るサルは一頭もいなかった。

やがて息子は黙った。

見るとボロボロ涙を流しながら泣いている。

「どうしたの?」

私は声をかけた。

息子はしゃくりあげながら答える。

「だれも見てくんない……。みんな見てくんない……」

そう言って涙を流しつづける。

もう限界だと思った。もう黙っているわけには行かない……・。

私はひざを折ってしっかりと息子を抱きしめると、耳元に静かにささやいた。

「大丈夫。いつか分かってくれるわ。……サルだけど……」

貧乏

世間の親御さんたちはどんなふうにして子どもに忍耐力をつけようとするのだろう。

小学生にでもなれば剣道やらサッカーやらもいいが、3歳児・4歳児はそうもいくまい。

しかたないので我が家の場合、徹底的にお金で絞った。

3歳ではじめて神社のお祭りに小遣いを持たせてつれて行ったときには、わずか300円しか渡さなかったのでほとんど買えるものがなく(綿菓子も買えなかった)、とりあえず300円以下の商品をリストアップするだけで2時間もかかってしまい、私たちの方が閉口した。

しかし今更300円を500円にしたりすることは考えなかった。

それでいいのだ。

おもちゃを買うのは原則的に年に1回、誕生日だけだが、その他サンタさんがくれるけっこう高額なプレゼントもあるし、何と言っても私たちの友人が持ちこむ「お下がり」が多すぎて、子ども部屋はあっという間にいっぱいになってしまう。

おもちゃの不足に悩むことはないし、300円をどう使うかと思案することは、子どもの成長にとってマイナスになることはないと思っていた。

娘が4歳のある晩、4人そろって布団に入り、おやすみを言い合ってそろそろ眠りにつこうかというころ、不意に娘がつぶやいた。

「お母さん。……ウチは貧乏なの?」

単刀直入に聞かれても困る。

確かに、年がら年中「ウチは貧乏だから」と買うものを押さえてきたとはいえ、まっすぐに「貧乏か」ときかれて貧乏だと答えればウソになる。一応夫婦で同じように稼いでいるのだから。

「そうねェ……」

と、つぶやいてあとが続かなかった。

その困惑を、夫が嬉々として楽しんでいる様子が暗闇の中でもはっきりと分かった。

「そうねェ……」と、私はまた言った。

「お金持ちとは言えないわね。家も建てちゃったし、借金もあるし……」

すると娘は「フ〜ン」と言ってあっさり引き下がり、後は何も言わなくなった。

そして掛け布団をぐっと引き上げて顔まで隠すと、

「わたし、貧乏はイヤだ……」

そう言って声を殺し、静かにすすり泣き始めた。

ときおりむせびながら、すすり泣きはいつまでも続いた。

室内を木枯らしが行過ぎたようだった。

一遍に、明治時代の貧農の雰囲気になった。

今度は、小学校にいたときの生徒の話。

「レタス」

社会科の時間、黒板に山ほどの文字を書いてその殺風景にウンザリし、横に小さくレタスの絵を描いた。

我ながらへたくそだ。

「あーあ、私、絵が下手でやンなっちゃうよ。こんなのレタスに見えないよね。描かなきゃよかった」

私はそう言った。

けれど子どもは優しい。

こんなとききっと助け舟を出してくれるものだ。

「そんなことないよ。とってもうまいと思う。ボクも真似しようかなっ、先生のピーマン」

「!」

「私の夢」

国語の時間に課題作文を書かせた。「私の夢」

「せんせ〜、なに書いたらいいかわかんないよ〜」

「こんな仕事につきたいってのはどう?」

「そんなのない」

「こうなったらいいってこと、ない?」

「ない」

「こうしたいってことは?」

「ない」

「あんた、夢を見るってことないの?」

「寝たときは見る」

「……」

責任

子ども同士が言い争いをしている。

どうやら委員会の当番活動を誰かがやらなかったらしい。

非難された子どもは、さかんに事情を説明するのだが、周囲はわかってくれない様子。

ついに彼は、大声で叫ぶことになった。

「オレには責任が無い」と言いたかったのだろう、しかし彼の口をついて出た言葉はつぎのようなものだった。

「オレは無責任だァ〜!」

みんなが深くうなづいた。

日々気合

学校には「学級経営案」というものがあって毎年4月に発表することになっている。学級をそのようなものにしようかという計画案のようなものだ。同僚の中にはいわゆる「雑用」の一種として面倒くさがる人もいるが、それぞれの先生方の考え方やワザが伺えて、私は嫌いではない。

「学級経営のテーマ」………「思いやり」「探求」「自主性の育成」「助け合い」「日々気合」………アレ?

『日々気合』、それは新しく来られた若い男の先生のものだった。

私はちょっとウレシクなった。

こういう豪腕の先生が学校に一人くらいは必要だ。美辞麗句ではなく、一気に核心に切りこんでくる、そういった一本気な感じがいい。

一風変わったこのテーマについてどんな説明がされるのか、私は密かに心待ちにした。

順番が来た。その若い先生は、溌剌とした声で話す。

「すンませ〜ん。「響き合い」の間違いです!」

しかし半年後、そのクラスは本当に「日々気合」になっていた。

名 前

自分の名前が好きだ。平凡なところがいい。私がどのような子に育とうとも名前負けしないようにという親の配慮が感じられる。

これが「優美子」でも私には不安だ。「優」って「美」しい「子」では、私など、人生を走り出したとたんにコケてしまいそうな気がする。

しかし世の中にはとんでもない名前をつける親もいる。

コンタクトレンズをなくしてしまい、眼科医に行った。転任したばかりのころで、職場の近くの初めての医者だった。

ウナギの寝床みたいな雑居ビルを改装した眼科医で、待合室も妙に長く、そこに複雑に絡み合わせたソファが置いてある、昔の喫茶店みたいなつくりだ。その中に30〜40もの患者が順番待ちをしているのだから、本当に雑然とした感じだった。

なにしろ人数が人数だから、患者たちは辛抱強く順番を待っているしかない。ときどき診察室から看護婦が出てきてカルテの名前を読み上げるたびに、安堵と落胆のため息が、一斉にハーモニーをかなでた。そして指名を受けなかった者は、また静かに雑誌に目を落とすのだった。

また看護婦が現われた。

「〇〇さま、△△さま、□□さま………」

名前を呼ばれるたびに一人ひとりが立ちあがり、診察室へ向かう。それ以外の人々は、あからさまに看護婦の方に目を向けるもの、雑誌に目を向けたまま緊張するもの、今のところ自分には関係なさそうだとタカをくくっているもの、さまざまだ。

待合室の患者の中に一種の戦慄が走ったのはその直後だった。

「橘、マリアさま……」

透明な空気が張り詰めて、ビシッピシッピシッ、と亀裂が入っていくようだった。

全員、固唾を飲む感じがあった。

もちろん、だからといって不躾にあたりを見回す者はない。皆それまでの姿勢を寸分たがわず取っており、しかしその硬さの中に、何か不自然なものを嗅ぎ取れないこともなかった。見ると正面の若者は、顔を伏せたまま、目だけを忙しく動かして、立ちあがる人を探している。

女性の返事が遅れ、また名前を呼ばれた。

「マリアさま……」

ほんの少しの遅れが、私の緊張感も誘う。

「はい」

奥ゆかしい声がして右手の奥で人の立つ気配がした。

箒で掃かれるように視線の束が流れて行く……。

見ると、

典型的な

「オカメ顔」の女性だった。

視線の束が、待たす−ッと元来た道をたどり、それぞれの手もとや足元に戻って行くのが分かった。

それからみんなは、何事もなかったかのようにもとの姿にもどった。

しかし皆一様に表情は硬く、ホオをヒクヒクさせてるものや肩を小刻みに震わせている者もあった。

「私自身の『私の夢』」〜その1

夢は願望の表現だという。しかしそんなことは絶対にない。

「日々気合」の若い彼と裸で抱き合っている夢を見た。

不思議なことに、夢の中ではそれを見ているもう一人の私がいて、二人の上半身アップの姿に向けて、必死に「ダメよ!」と叫ぶのだが、その声はボリュームの下げたTVのように「私」には届かない。

「見ている私」は絶望し、立ちすくむ。

すると夢の中の画像がすうっとワイドに広がり、

裸で抱き合う私と彼の全身像が映し出される。

私たちは相撲を取っていた。

これが願望だったら、私は情けない。

「私自身の『私の夢』」〜その2

ディズニー映画「ファンタジア」の中に、ミッキーの生み出した「ほうき」の召使たちが、隊列を組んでザッ、ザッ、ザッという感じで歩いていく有名な場面がある。

あれとは少し違うが、

私はある晩、真っ赤なパッケージに身を包んだ無数のチョコレートが、それぞれ好き勝手な方向へ走りまわっているという不思議な夢を見た。

みんながみんな、忙しくも甲高い声で騒ぎながら走っている。

「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」「チョコ、真っ赤」

目が醒めてから私は泣いた。

なんツー夢、見るんだろう ワタシャ。