文部科学省は公立小中学校の教員給与のうち、残業手当の代わりに一律支給されている教職調整額について、教務などの負担に応じて配分する方針を固めた。「主任」や「部活動指導」を担当する忙しい教員には増額する一方、休職や研修中であれば対象外とする方向。残業自体も増えているため、実態に合わせた調整額全体の引き上げも検討している。

同省は、次期通常国会への関連法案提出を目指している。ただ、調整額アップに財務省が難色を示すのは必至で、来年度予算編成などでも焦点の1つとなりそうだ。

教員の場合、勤務時間かどうか区別することが適当ではないとの考えから、残業手当は支払われていない。その代わり、給料月額の4%相当を教職調整額として支給することが法律で定められている。

休職中でも、学校に遅くまで残って仕事をしていても一律で、勤務実態が反映されない仕組みになっているため見直しが課題になっていた。

同省は、職務の忙しさなど負担に応じて支給率を定める方針。ただ、忙しさの判断は主観に左右されるだけでなく、支給率を事細かに設定すれば、学校の管理職らの負担にもなりかねない。そこで、同省は各学校が作っている「校務分掌組織表」などの中から、特に負担が重い業務を選び、それを担当する教員の支給率を上げる方針だ。

現行の支給率4%は、40年前の教員勤務実態調査に基づいており、当時の教員の残業時間は平均月8時間程度だった。しかし、平成18年度の調査では約40時間との結果が出ており、教員の負担は増えているという。

教職調整手当ては、働かなくても一律にもらえるということですこぶる評判の悪いものである。世間の人々にはヤミ給与のようにしか見えないらしい。

一方、教員からみるとこれはむしろ「ヤミ減俸」で、「一律に4%やるから残業手当は我慢しろ」と言った性質のもの。これまた評判が悪い。

両者意見が一致しているのだから、ぜひとも止めてもらいたい

現行の支給率4%は、40年前の教員勤務実態調査に基づいており、当時の教員の残業時間は平均月8時間程度だった。しかし、平成18年度の調査では約40時間との結果が出ており、教員の負担は増えているという。

つまりきちんと計算をしてスライドさせていれば調整手当ては5倍の20%、給与水準に合わせれば85000円ほど(44歳)になっていたはずである。

さらに、これはあくまで平均だから、月に60時間〜80時間働く教員の手当ては120000円〜170000円ほどにもなったはず。これではあっという間に管理職の給与を超えてしまうから管理職手当てもまた見直さねばならないが、教員の意欲を支えていくにはしかたないだろう。

給与を減らし、教員評価や免許の更新制で叩いて働かせても、内容は伴ってこないはずだ。

2007.06.19

親の理不尽な要求、抗議に学校苦慮

…読売調査

[読売新聞 6月18日]

子供の通う学校に理不尽な要求や抗議を行う親に、全国の公立小中学校や教育委員会が苦慮している実態が、読売新聞の調査で明らかになった。

◆18教委、クレーム対策

調査に応じた67の主要都市の教委のうち、40教委がこうした親の実例を把握し、18教委はクレームに対応するための専門職員の配置や教員研修といった対策を実施していた。政府の教育再生会議も第2次報告で、専門家チームを設ける必要性を指摘しており、親のクレーム対処が教育現場の大きな課題となっている。

調査対象は、全国の道府県庁所在地と政令市、東京23区の計73市区の教育委員会。公立小中学校における親のクレームについて尋ねたところ、67教委から回答があり、40教委が身勝手な要求や問題行動に「苦慮している」と回答した。

具体例の中では、「自宅で掃除をさせていないから、学校でもさせないでほしい」「(子供同士で小さなトラブルになった)相手の子を転校させるか、登校させないようにしてほしい」など、我が子かわいさから理不尽な要求に至るケースが目立った。

また、勉強の進み具合が遅れている中学生に小学生の問題を解かせたところ、「子供が精神的に傷ついた」と抗議したり、子供が起こした自転車事故なのに、「学校の指導が悪い」と主張したりする例もあった。

親が学校現場を飛び越して、教育委員会や文部科学省に、メールや電話で苦情を持ち込むことも多く、ある教委では、抗議の電話が6時間に及んだという。暴力団とのつながりをほのめかし、圧力をかけようとするケースもあった。

親からの継続的なクレームに対応するため、教師が部活動の指導やテストの採点作業の時間を奪われたり、精神的なストレスを抱えたりすることも多く、「教育活動に支障を来している」との声が出ている。

今回の調査に対し、「事例を公表することで当事者が再びクレームをつけてくる恐れがある」との理由から回答を避けた教委もある。

一方、18教委では、クレームを想定した対策を実施。「管理職と教務主任を対象に研修を実施」(佐賀市)、「教委に親対応の専門職員を置いている」(奈良市)、「目に余る時は警察と連携する」(名古屋市)といった取り組みのほか、問題行動を起こす親を精神的にサポートする必要があるとして、「臨床心理士と協力して対応する」(東京都江東区)という教委もある。また、東京都港区では今月から、クレームに対し、学校が弁護士に相談できる制度をスタートさせた。

教育再生会議も今月1日に公表した第2次報告の中で、精神科医や警察官OBなどが学校と保護者の意思疎通を手助けする「学校問題解決支援チーム(仮称)」を各教委に設置するよう提言している。

いわゆるモンスター・ペアレンツの問題はここ数年の間に急浮上してきたものである。昔もうるさい親はいたが、それとはタイプが異なる。

第一に、彼らは自身の要求が理不尽ないしは不正義なものだとはまったく感じていない。

「自宅で掃除をさせていないから、学校でもさせないでほしい」

「(子供同士で小さなトラブルになった)相手の子を転校させるか、登校させないようにしてほしい」

などはその典型で、自分は正しい要求をしているのだから、対応はそちらが行えと突っぱねて引くことがない。

彼らはしばしば、「何月何日まで書面で回答せよ」と要求するが、自らの要求を書面に残すことはない。

もうひとつの特徴は、

親が学校現場を飛び越して、教育委員会や文部科学省に、メールや電話で苦情を持ち込む

ということである。

かつては担任から学年主任、それでだめなら教務主任、教頭、校長と、苦情や相談は階層を下から上へと昇り、その間にさまざまな意見や話を聞いているうちに抗議のエネルギーは和らぎ、穏やかな話で終えることができた。もちろんその間、学校も引き取るべきものを引き取った。

しかし今はいきなり行政のトップに話を持ち込むことにより、保護者は行政を通じてしか学校と話をしなくなった。つまり学校との直接対話自体が行われなくなってしまったのである。

まさにインターネット時代の申し子のような親たちである。直接人間どうしが向き合う対話は苦手なのだ。

名前を名乗っての抗議や電話ならまだしも、これが匿名の電子メールだとさらに厄介なことになる。

かつて行政への要求が匿名の手紙や電話で寄せられた時代は、それが匿名であるがゆえに返事を書かずにすんだ。しかし電子メールでは匿名のままのやり取りができるため、返事を出さないとそのこと自体が不誠実な証拠として、後に係争の現場に持ち出されかねない。したがってどんな場合にも返事は書かなければならないし、言質をとられないためには非常に神経質で慎重な推敲が必要になる。行政は今、この匿名メールへの対応でてんてこ舞いなのである。

教育再生会議も今月1日に公表した第2次報告の中で、精神科医や警察官OBなどが学校と保護者の意思疎通を手助けする「学校問題解決支援チーム(仮称)」を各教委に設置するよう提言している。

ご苦労なことだ。

こうした問題は、教員の数を2割〜5割増やすだけでほとんど解決できる問題である。いや、そもそも問題自体が発生しにくくなる。

それをできるだけ少ない支出で済まそうとするから、問題は解決しないし余計な出費にはなるなど、踏んだり蹴ったりの結果となる。私たちにしても、同じことを精神科医や警察OBに説明し直すのは面倒なばかりでなく、誤解を招くもとにもなりかねない。

「教育のど素人たち」(再生会議のメンバー:この言い方は中央教育審議会座長の梶田叡一氏)はろくなことを考えない。

2007.06.20

「先生の指導役」新ポストを設置

都教育庁、来年度にも

[朝日新聞 6月19日]

東京都教育庁は、公立学校で主幹職を補佐し、教諭の指導役になる新たな職を来年度にも設ける方針を固めた。「主任教諭」の名称にする方向で、ピラミッド化を進めて役割分担や指示系統を明確にし、指導力向上を図るという。新たな職の設置が可能になる学校教育法改正案が参院で審議中だが、先取りする形になる。

同庁によると現在、都内の公立学校では教員は校長、副校長、主幹、教諭の4段階に分かれている。このうち全体の約85%を占める教諭を「主任教諭」と「教諭」に分けて5段階にし、主任教諭は給与を上げる。10年目程度の中堅層が対象で、若手の指導役として中堅層の過半数を採用する方針だ。

団塊世代の退職期を迎えて指導役の教員の不足が見込まれることが背景にある。女性の管理職が少なく、多くの女性教員に指導的立場にたってもらう目的もあるという。

このほか、校長のなかでも進学重点校や困難校など改革が必要な学校では、給与の高い「統括校長」も新設する。

今後教育委員会の承認を得た上で、都の学校管理運営規則を改定する。区市町村にも規則改定を求める。8月には都人事委員会に給与制度改定を要望し、来年4月からの任用を目指す。

教員の階層をめぐっては、政府の教育再生会議が「公立教員給与は評価を踏まえた体系にする」と第2次報告を首相に提出。「副校長、主幹教諭、指導教諭の三つの職を新設できる」とした学校教育法改正案が衆院で可決され、国が制度改正に動き出している。

ただ、都は03年度、全国に先駆けて主幹を新設したが、負担が重く必要数の6割しか配置できていない実態もある。新ポスト導入に現場の教員からは「管理強化を進めるものだ」「教諭の分断化を図っている」と反対する声があがっている。同庁は「指導力向上が目的で管理強化ではない」としている。

ご存知のとおり、東京都は全国で最も予算が潤沢な自治体である。そこが

このうち全体の約85%を占める教諭を「主任教諭」と「教諭」に分けて5段階にし、主任教諭は給与を上げる。

といったところで、他の自治体がまねできるはずもない。その東京都ですら、主幹教諭の給与は年額で25万円程度しか増えていないと聞いた。25万円と引き換えにセブン・イレブン(勤務が朝7時から深夜11時に及ぶ)と言われる生活を引き受けるはずもない。

都は03年度、全国に先駆けて主幹を新設したが、負担が重く必要数の6割しか配置できていない実態もある。

と言うのも頷ける話である。

教員と言うのは出世や金では動かない人たちである。もちろん明治大正の時代のように、村の村長と警察署長と学校長が同じ給料を貰っていたというような高給が保証されるなら別だろうが、校長になったところで年収1000万円に程遠く、権威も権力もないくせに責任だけある、この世界で、予算も増やさずにわずかな収入増と出世で釣ろうとしてもムリである。

教育という高貴な仕事に誇りを持っている人々に、金や出世の話をするのは冒涜である。しかし世間がそのように扱うなら、教員もやがて金のために働くようになるしかない。

下世話な言い方をすれば「やってられない」からである。

2007.06.24

教育3法改正 教える意欲がそがれる

[信濃毎日新聞 6月23日]

教える立場にある人は「あこがれを強く持つ必要がある」。教育学者の斎藤孝さんが、著書「教育力」(岩波新書)に書いている。

何かを価値あるものと認め、目指し、心ひかれるからこそ努力する意欲がわく。教育の基本は学ぶ意欲をかき立てることである。教える者があこがれの気持ちを失っている場合には、人はついてこない、と斎藤さんは指摘する。

いまの学校で何かにあこがれ、学ぶ意欲を持ち続けていられる先生がどれくらいいるだろうか。

「教育改革といってさまざまなことが変わろうとしているけれど、じっくり考える時間も心のゆとりもない」。ある小学校教諭の言葉だ。

忙しさに加え、保護者との対応、職場での人間関係などに疲れ果てる教員も増えている。2005年度にうつ病などの精神性疾患で休職した公立校の教員は約4200人に上った。過去最多である。この10年で約3倍になった。

こんな状況下で、さらに学校や教員の負担を増す教育関連3法が改正された。学校に新たな管理職を置ける。教員免許を10年ごとの更新制にする。文部科学相が教育委員会に是正を求める権限を持つ。

いずれも内容が生煮えなまま決まった。運用面での検討を十分に重ねる必要がある。

免許更新制は09年度から始まる。講習の詳しい内容も評価基準もこれからだ。対象者は毎年10万人余に上り、手続きは大変になる。約30時間の講習で、本当に教員の質の向上になるのか、疑問符がつく。

学校教育法の改正では、学校に副校長や主幹などを置けるようになる。校長を補佐したり、他の教員への指導ができるポストだ。ただ、管理職が増えても教員の数が増えるわけではない。安易にポストを増やすと、教員が子どもに向き合う時間を奪う結果になりかねない。

最も大きな問題は、お金も人も増やさず、現場の頑張りだけを期待する“改革”になっていることだ。

3法の審議で教育予算の増額を求める声が与野党から相次いだ。しかし安倍政権初の「骨太の方針」では「効率化を徹底しながら、真に必要な予算は財源を確保する」とあいまいな表現にとどめた。

行政改革の名のもとに、政府は教員定数を減らし、評価に基づいて給与に差を付ける方針だ。授業時間の増加、小学校での英語必修化なども検討課題とされている。

教員の負担を増し、国の管理を強めるだけでは、教員の意欲をそぐ結果になる心配が大きい。これでは、教育はよくならない。

いまの学校で何かにあこがれ、学ぶ意欲を持ち続けていられる先生がどれくらいいるだろうか。

ほんの20年前と比べても、私たちの生活は大きく変わった。

20年前の教員はコンピュータなどできなくてもよかった。教える必要もなかった。

ケータイとの戦いもテレビゲームとの戦いもなかった。

総合的な学習という極めて個性を尊び(ということは教科書に頼らず独自に開発しなければならないということだが)膨大な準備の時間を必要とする時間もなかった。

多くの保護者は、たいてい敵ではなかった。

学校で子どもが悲しい想いをすることをやはり切ながったが、それでも学校を訴えることなど考えなかった。そんなことで事を荒立てるのは恥ずかしいことだった。

80年代、私が最初に買った教職グッズのひとつは根性棒だった。実際に使いはしなかったが、それでも平手で生徒を殴ることは平気だった。

暴力は、いい悪いは別として、少なくとも短期的な抑止力としては効果があった。

暴力は人の心を荒ませるというが、だとしたら私たちの世代の人間の心は荒みきっており、今の子どもたちこそ心豊かに暮らしているはずだが、どう見ても豊かに見えないのは何故だろう?

小学校の帰りの会で、私など年がら年中名前を上げられ、ヤレ掃除をしなかっただの、いやなことを言ったのだの突き上げられていたが、それを「教師主導のイジメ」などと言ってマスコミに訴えるような親はいなかった。それは親としてしてはならないことだったし、そのようにして私たちは鍛えられてきたのだ。

しかし今はそれらすべてが禁じられ、私たちは言葉のみで教育することを強いられている。

それで教育力が下がるのは当たり前なのだ。

最も大きな問題は、お金も人も増やさず、現場の頑張りだけを期待する“改革”になっていることだ。

現今の教育問題の大半は、教員を2割増やすだけで絶対に解決できる。

しかし、教員は減らしこそすれ、絶対に増やしはしないという。その上で、社会の期待にこたえられない教員には「やめていただく」という。

もうこれは、ほんとうに「やってられない」世界である。

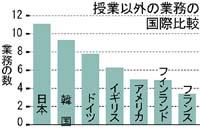

月から今年2月、日、韓、米、英、仏、独、フィンランドの計7か国で、教職員組合を通じて、公立小学校〜高校の教員各200人程度を対象に実施された。回収率は23%〜54・5%。

月から今年2月、日、韓、米、英、仏、独、フィンランドの計7か国で、教職員組合を通じて、公立小学校〜高校の教員各200人程度を対象に実施された。回収率は23%〜54・5%。