2019.01.26

教員時間外月45時間を答申 中教審

[毎日新聞 1月 25日]

中央教育審議会(北山禎介会長)は25日、東京都内で総会を開き、教員の働き方改革の方策を柴山昌彦文部科学相に答申した。方策の柱は時間外勤務の上限を月45時間とするガイドライン(指針)の順守で、指針ではこれまで自発的行為とされていた部活動指導なども勤務時間として算定するよう改めるとした。

指針は時間外の上限を、民間を対象とした働き方改革関連法に準じて月45時間、年360時間と規定。自治体に対し答申に則して勤務時間の上限を規則や条例で定めるよう求め、早ければ2020年度から導入される。文科省は自治体の取り組み状況を公表するなどして順守を促すが、違反した場合の罰則は設けず、実効性に課題は残る。

教員の時間外勤務は教職員給与特別措置法(給特法)で、災害対応や修学旅行など4項目を除いて自発的行為と位置づけられている。残業代が原則支払われない代わりに、基本給の4%を「教職調整額」として受け取る仕組みで、これが教員の時間外を長くしていると指摘されている。中教審は給特法の抜本的な見直しを見送ったが、今後は時間外の算定に部活動や授業準備、成績処理などを「在校等時間」として含めるとした。

方策では、これまで学校や教員が担ってきた登下校の見守りなど14業務を仕分けし、勤務時間の縮減策を提示。具体的には中学校で出勤時間を遅らせたり、部活動で外部指導員を活用したりして年約320時間を削減できるなどとした。

また、学期中の勤務時間を延長し、夏休みなどに長期休暇を取りやすくする「変形労働時間制」の導入も盛り込まれた。

文科省が16年度に実施した調査では中学校の6割、小学校の3割で時間外が月80時間超の「過労死ライン」を上回った。時間外が月45時間を超えたのは中学校で89%、小学校で82%に達している。【伊澤拓也】

怒りで脳の血管が切れそうだ。

過重労働を減らす方法は二つ乃至三つしかない。

①仕事の量を減らす(学習指導要領の見直し)

②働き手の数を増やす(教職員定数法の見直し)

③上記①②の同時改訂

しかし学習指導要領は「小学校英語」「プログラミング教育」「特別な教科としての道徳」など増やす方向で改定したばかりだ。教員定数法を改善するという話もない。ではどうやって時間外勤務月45時間を達成しろというのだ。

具体的には中学校で出勤時間を遅らせたり=部活動の顧問は午前中の授業はしなくてもいいというのか? それで手が足りるのか?

部活動で外部指導員を活用したり=放課後の指導を毎日してくれる吹奏楽の指導者、バスケのコーチ、バレーボールのコーチ等々、いったい何人そろえられるというのだ(*1)。

学期中の勤務時間を延長し、夏休みなどに長期休暇を取りやすくする「変形労働時間制」=教師の過重労働が問題となるのは、それが教師の心身に問題を生み、ひいては教育活動に影響するからだ。学期中の過重労働をそのままにしておいて、夏休み中に休暇を取らせて年間の労働時間を減らしたのだからそれでいいだろうというのは本末転倒の朝三暮四だ。

中教審は教職員をサルだと思っているのか。

結局、教員の時間外勤時間は都道府県教委に丸投げされ、地教委に投げられ、学校に強制されて教員を無理やり帰宅させる。

まさか教師が、毎日定時にタイムレコーダーに記録することを強制されはしまいが、いわば“自主的”にそれを行うようになる。なぜなら仕事は大量に残って終わることがないからだ。

先生たちが自主的にやる仕事については教委も文科省も止めることはできない。

かくて現在と同じレベルの教育が引き続き行われ、時間外労働短縮の方策を施した文科省も教委も外部から非難されることはなくなり、ひたすら教師は摩耗していく。

ただ表面上の改善は成っても中身は変わらないから、目ざとい学生たちはすぐに実態に気がつくだろう。

もう誰も進んで教師になどなろうとしないだろう。

何か太平洋戦争中のガダルカナル玉砕(*2)を振り返る思いだ。

*1

昨日のNHKニュースによると横浜市は外部指導員導入のために180人分の予算を確保したという。さすが財政王国横浜だ。しかし市内の中学校数は分校を含めて146。1校平均1.2人にしかならない。

横浜市でこれでは他は推して知るべし。これで教員の過重労働を軽減したと言われてはたまらない。

*2

ガダルカナル玉砕・・・最初から大量の兵員を送って一気に取り戻せばよかったものを、少人数の逐次投入をしたため、結局全員を死なせてしまった。

2019.01.04

教師への夢をあきらめた学生たち

現役教育大生のリアル

競争倍率低下時代における教育の危機

[Yahooニュース 1月 4日]

教師になることを夢見てきた学生の一部が、その夢に終止符を打とうとしている。学校という職場の過酷な労働状況が見えてきたからだ。全国的には教員採用試験の倍率が低下し、採用倍率が1.2倍の自治体も出てきている。日本の教育は、危機的状況を迎えている。

私は昨年末、教員養成系大学に籍を置く5名の現役学生たちと意見交換の機会をもつことができた。学生の語りからは、教職をめぐる迷いや決意が見えてきた。ここに、その率直な思いを紹介したい。

<教育大生のリアルを語る座談会>

(中略)

<競争倍率低下時代における教育の危機>

■教職は不人気

「1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 (11) 12…」

読者の皆さんは、上の数字を見て、いったい何を思うだろうか。

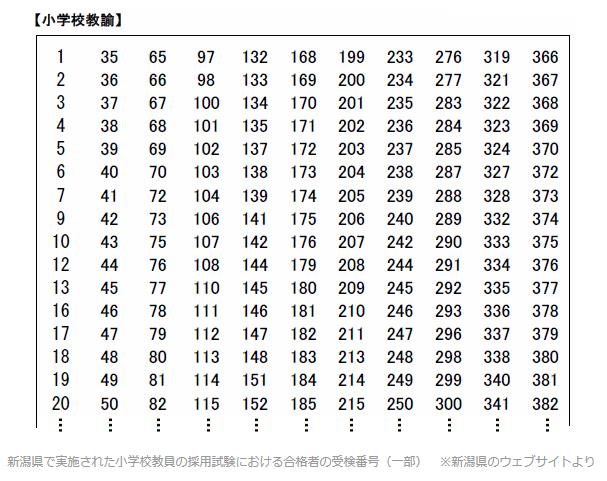

じつはこれは、今年度に新潟県(新潟市を除く)で実施された小学校教員の採用試験における合格者の受検番号である(新潟県ウェブサイト)。番号がほとんどつづいていて、ときおり抜けていることがわかる。

今年度、新潟県における小学校教員採用の競争倍率は1.2倍で、全国最小を記録した。志願者数は377名で(前年440名)、合格者数は311名(前年244名)であった。2001年度実施の試験以降、志願者数は減少がつづいているという(『新潟日報』2018年11月9日付)。

教育分野の専門誌『教育新聞』によると、全国的に同様の傾向が確認でき、たんに志願者数が減少しているだけでなく、採用見込み数を減らした自治体においてさえ志願者数の大幅減によって倍率が下がるという状況が生じているという(『教育新聞』電子版 2018年6月22日付:佐藤明彦「合否を分ける教採対策 10の『新常識』」)。

■教職に対するイメージ悪化

(中略)

■採用倍率低下における危機

ただでさえ採用の競争倍率が低いなかで、こうして熱意をもっている学生たちが教職を去って行くと、その代わりに、思いつきで採用試験を受けたような志願者が合格してしまうことにもなりかねない。

もちろん、志願の動機づけはそれほど確固たるものではなかったとしても、学校現場で立派に仕事をこなしている先生方がたくさんいることを、私は知っている。だからそこまで不安視しなくてもよいのかもしれない。

そうは言っても一般に、長らくその仕事に憧れを抱いてきた者が立ち去り、代わりにとりあえず志願した者が入職するような事態は、できれば回避すべきであろう。

希望であれ絶望であれ、若者の思いは、日本の教育の未来をかたちづくっていく。その声に、ぜひとも耳を傾けてほしい。

【元校長が駆り出される】

教職員の再任用制度が始まって以来、多くの教員がこれを利用してきたが、中にはこの制度を好ましくないものと思っている人たちもいる。なぜなら再任用は臨時ではなく正規職員のため、定年の教職員がこれに応募するということは新卒の採用枠をひとつ減らすことになるからだ。

しかし制度としてでき上がってしまったものだし、慣れた場所で、比較的良い給与や保障を受けながら、引き続き働きたいという教職員を押しとどめることはできない。しかも定年者が新卒の職を奪うという状況は5年もすれば終わるから(というのは最初の再任用職員も5年後には退職するようになる)、そのあたりは目をつむってもらうしかない、そう思われてきた。

ただし校長が、特に一般職として再任用に応募するのはやはり避けたい。頂上まで登り詰めたのだから最後くらい潔く、若者に席を譲るべきだ――と、そんな暗黙のルールがあった。したがって定年退職の教員の中で、校長だけは確実に、給与の低い、慣れない仕事に再就職するしかなかったのだ。

もっとも「潔く、若者に席を――」といった格好の良い面だけではなく、そこには「元校長など現校長にとっては目の上のたんこぶのようなものだ」とか「10年以上も現場を離れていた人間に担任が務まるのか?」とかいった事情もあったに違いない。

実際、再任用制度以前に講師として現場に戻った元校長が、学級崩壊を起こして自身はうつ病を患ってしまったといった例もあり、いくら現場が好きで現場に戻りたいといってもそこは遠慮すべき、というのが常識だった。

ところがここ数年、そうした暗黙の掟を破って現場に戻る元校長が何人も出てきた。なんとも意地汚いことである――と思っていたらそうではない事情があった。どうやら校長の節操を守っていられないほど教員不足が深刻化してきたらしいのだ。

【教員採用試験、競争率1.2倍の恐怖】

これだけ求人難が叫ばれ、あれだけ教職が公的ブラック職だと宣伝され、それで教員不足が起こらないはずがないと思っていたが、怖れは現実のものとなってきた。

今回取り上げた記事「教師への夢をあきらめた学生たち 現役教育大生のリアル 競争倍率低下時代における教育の危機」は、せっかく教員養成の大学や大学院に進学しながら教職に就くことを躊躇う若者の姿を通して、現在の日本の教育の危機を訴えたものだが、そこに置かれた一枚の画像は私たちを恐怖に突き落とす十分な力を持っている。

今年度、新潟県における小学校教員採用の競争倍率は1.2倍で、全国最小を記録した。志願者数は377名で(前年440名)、合格者数は311名(前年244名)であった。2001年度実施の試験以降、志願者数は減少がつづいているという(『新潟日報』2018年11月9日付)。

競争倍率1.2倍といえば、不合格者をできるだけ出さないためによく調整された田舎の高校入試の受験倍率のようなものだ。ただし高校の場合はそれぞれの合格水準に達した者しかエントリーできないが、教員採用試験は免許を持っていさえすれば受けられるから始末が悪い。まさに字義通り、だれでも先生になれてしまう。

同じように超求人難だった高度成長期に教員になった一部は「でもしか先生(先生にでもなるか、先生にしかなれない)」と揶揄されたが、同じようなことが起こるのかもしれない。

【教師の仕事が減ることはない】

悪評を払しょくするために、遅まきながら「教師の働き方改革」が叫ばれるもののロクなアイデアが出て来ない。

「部活の外部委託」といっても人材を探してくるのは学校の仕事だし、タイムカードを使っての勤務時間管理といっても仕事が減るわけではないから持ち帰りが増えるだけ。夜間は留守番電話にして保護者対応をしないとなれば、問題が取り返しのつかないまでに複雑化してから学校に持ち込まれることになる。

負担軽減のロクなアイデアも出せないくせに、小学校英語だのプログラミングだのといった新しい内容は次々と持ち込まれる。

更に古くは教育改革とか言って学校評価だの教員評価だのを始めた時、その労働コストを考えた人はどれくらいいたのだろう。私は学校や教員が評価されることには不満はない。しかしそこに時間やエネルギーがかかるということについては、誰ひとり気にすることのなかったことは腹が立つ。

「道徳の教科化」と聞いたとき、教科になるのだから当然「教科担任」がつくはずだと考えたひねくれ者は、おそらく私ひとりくらいなものだろう。総合的な学習の時間同様、何でも担任に押し付ければいいと、皆が自然に思い、その負担については誰も問題にしなかった。それが今の体たらくだ。

「仕事を増やすなら人も増やせ」という当たり前のことが通用しない。

現職教員は“茹でガエル”(*)だから精神疾患による休職者を次々と出しながらなんとか職に食らいついているが、外から身を投じようとするカエルには事態が見えている。

そのための競争倍率の低下、教師の質の不安なのだ。

*『2匹のカエルを用意し、一方は熱湯に入れ、もう一方は緩やかに昇温する冷水に入れる。すると、前者は直ちに飛び跳ね脱出・生存するのに対し、後者は水温の上昇を知覚できずに死亡する』

・・・とここまで考えてきて、しかしそれが一介の田舎の、退職教員の浅知恵であることに私は気づく。

【この先に見えるもの】

やはり政府の、あるいは世の中の人々の深謀遠慮は大したものである。

昨年12月に可決された入管法改正はそのことも見越しているのだ。介護職同様、辛く苦しく低賃金の職業は、外国人にやってもらうしかない。

人数は増やさないが仕事は今後も増やしていくしかない教職も、将来は外国人に任せるしかないのだ。そのための法改正はあとで行うことにして、とりあえず最初の門は開けておく、それが12月の入管法改正のひとつの意味だったに違いない。

我が国や郷土の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知り,国や郷土を愛する心をもつこと。(学習指導要領 「特別な教科 道徳」5・6年生)

を外国人に教えてもらう時代が来る――。今のままで行けば。

![]()

![]()