今朝寒い中で、菩提寺の大掃除を役員総出で行いました。草刈りの他に、本堂入り口に幕を張り、国旗及び佛旗を掲揚しお正月を迎える準備をしました。

本日神社で大祓い式が執り行われました。いよいよ年末です。

本日9時に防災訓練がありました。昭和19年に発生した東南海地震を忘れないようにと毎年12月の第一日曜に行われますが今年は新型コロナ感染症により、避難集合訓練のみでした。

昨日神宮大麻の頒布を受けたので氏子さんに手渡しました。

村の鎮守の神様の例祭が行われましたが昨年に続き今年も神事のみが執り行われました。

昨日2回目のコロナワクチン接種を済ませました。

昨日新型コロナワクチンの集団接種を受けてきました。

本日区の神社で祇園祭の神事を執り行いました。地区内に9神社あるのですが素戔嗚尊が御祭神なのは当神社だけなのでこのお祭りは

当市で65歳以上の新型コロナワクチン接種の予約が明日から始まります。ネット予約の予定です。

昨日は彼岸の中日で菩提寺で行うお札等のお焚き上げのお手伝いと予め申込者に対する彼岸会に参加してきました。

梅橋報徳社の昨年度の決算と今年度の予算を掲載しました。

15日は涅槃会。菩提寺に上山し、涅槃図の前で仏遺教経をお唱えをしてきました。

10月30日は43回目の結婚記念日でした。感謝を込めて小さいですが花束を進呈しました。

昨日は神宮大麻の頒布がありました。毎年のことですが、この頃から気温がぐっと下がるので「あー、今年もこんな時期になったなー」と感じるイベントです。

本日は鎮守の神様のお祭り日でした。例年であれば氏子がたくさん集まるのですが本年はコロナ禍により神官の他は氏子総代とお宮当番の参加だけでひっそりと済ませました。

本日13時13分頃震度4の地震がありました。突き上げるような縦揺れに続いて横揺れが数秒続き、久しぶりの地震に驚きました。震源は浜松市天竜区水窪です。このあたりに中央構造線が走っているのでこれが影響しているのかもしれません。

長かった梅雨が昨日やっと明けました。

7日に寺施食会、本日は神社で祇園祭が執り行われましたが新型コロナ禍のため最小限の参加者となりました。

来週7日は寺施食会ですが雨の中の修行になりそうです。

今年の本山研修はコロナ禍により中止との連絡がありました。楽しみにしていたのですが止むをえません。

トップページの花をネジバナに生け替えました。

当初の予定では本日は航空自衛隊静浜基地航空祭だったのですが今年は新型コロナ感染症のため中止!残念ですが仕方ありません。

止むを得ないことですが新型コロナ感染症対策のため各種集会が内容の変更を迫られています。区の月例集会は玄関口での集金と連絡事項は配付物。神社や寺院の定期集会は書面採決。寺院での施食会は規模の縮小と先が見えない状況です。

例年だと原川の金西寺薬師如来の御開帳ですが、今年は新型コロナ感染症対策のため中止になりました。

トップページの花に深山つつじを追加しました。

トップページの花をボケに生け替えました。

報徳社の部屋に令和元年の事業報告、決算書類と令和2年度の事業計画書を掲載しました。

昨日は涅槃会と祈年祭が執り行われました。祈年祭は今年の五穀豊穣をお願いするお祭りです。明日は確定申告の受付日。畑仕事以外でも色々忙しいです。

相方さんと2人で医療費が10万円以上になったので確定申告をするための準備をしました。国税庁の確定申告コーナーにアクセスして必要情報を入力すると簡単に作成できてしまいます。数年前から利用していますが、年々進歩しておりありがたい限りです。

本日は菩提寺の大煤払いと神社の大祓いがあり、神社へは相方さんに行ってもらいました。この行事があると年末だと実感する行事です。

本日は開戦記念日。

本日は地域防災の日。昭和19年12月7日に発生した東南海地震を忘れないようにと毎年12月第一日曜日に開催されます。当区では最小限の訓練で、避難所集合、消火訓練、飲料水ろ過訓練、炊き出しをしました。

牧之原市で田沼意次候生誕300年祭が開催されたので行ってきました。大勢の人でにぎわっていました。また相良城址跡に建つ相良小学校児童も学校行事として参加していました。

トップページの花を山茶花に生け替えました。

15,16日に宗務所護寺会の研修会に参加してきました。一般檀信徒を対象とした本山間集、教区の一般檀信徒向けの教区護持会研修及び教区護持会長を対象とした今回の研修と3回の研修がありますが、今回のこの研修は僧侶の参加者の方が多い特徴があり、しっかりとお坊さんとの親睦をしてきました。

本山研修は台風15号が関東直撃した被害が總持寺にもあり、あとかたずけがやっと終わった中でおこなわれました。私は今回で12回目の参加ですが、毎回新しい発見があり飽きません。両本山とも雲水さんが減り、研修の受け入れが難しくなってきているとのことでした。

来週10日から12日まで本山研修に行ってきます。とはいっても總持寺は2日目の朝まで、後半は伊香保温泉で精進落としです。

昨日は清水港でDD102はるさめとMSO305ひらどの一般公開があったので行ってきました。0800Nの艦旗掲揚と同時に吹奏されるラッパ君が代は毎回感激ものです。そして今日は市一斉の環境美化活動の日で、朝1時間草刈りをしましたが酷暑の中でへばる寸前でした。

去る6月17日に開催の教区護持会の総会で教区護持会長に就任したのですが、17日に上部団体の宗務所から宗務所護寺会の監事就任を打診されました。宗務所長のお坊さんとは顔見知りでしたのでお引き受けしましたが、この歳になってだんだんとお寺の仕事が増えてきました。

本日10時から区の神社で祇園祭の神事が執り行われました。地域で祇園祭を行うのは御祭神が素戔嗚尊の当区だけで他の8神社は全て夏越の払いです。

本日午前中菩提寺で山門大施食会が厳修されました。三界の萬霊等を供養する法要で僧十数名が読経し、檀徒二百名程が焼香するお寺の行事の中では一番人数が集まる催しです。

本日午前中は来月7日の菩提寺山門施食会を前に境内の草刈り整備作業を護寺会世話人25名で行いました。梅雨中にも拘わらず雨が降らず短時間で作業でき幸いでした。

本日は菩提寺の開山忌で午前中に上山して修行してきました。午後は元勤めていた会社の女性陣とのじゃが芋掘りでした。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

今日は航空自衛隊静浜基地祭、今年はBIの飛行はなく、外来機もヘリ2機のみという寂しさ。観客も少なく早く帰ってくることができました。

|

|

|

トップページの花を活け替え、旬の部屋を更新、地域紹介の地図をサービス終了と共に閉鎖しました。

昨日地区を総べる熊野三神社で祈年祭の神事が執り行われました。区ごとにある9神社の御祭神が熊野三神社に集まってもらい、今年の豊作を祈願するお祭りで、冬の間山にこもっていた田圃の神様、これから田圃を耕し水を引き込み、また田植えをしますのでどうか今年も豊作にしてくださいという祝詞を奏上します。

また15日は菩提寺で涅槃会が執り行われました。涅槃図を前にして、遺教経をお唱えしてお釈迦様の遺徳追慕と報恩をはかるための法要です。

本日は神社の大祓い、菩提寺の年末清掃。相方さんには神社に行ってもらい私はお寺に行きました。まだ年賀状を書いていないので来週には済ませたいと思います。

今週の初め神宮にお参りしてきました。バス20台を連ね参加者650名の大団体で熱田神宮、外宮及び内宮を正式参拝する由緒正しい行事で今年で64回目になります。

19日と20日に新穀感謝祭参詣団に参加し伊勢神宮に行ってまいります。

地域の文化祭であるセンターまつりが本日午前中地域生涯学習センターで開催されました。

昨日3年ぶりに小学校の同窓会が開催されました。卒業後59年経ちましたが半数弱の方々が集まり楽しいひと時を過ごしました。

本山研修に行ってきました。最初の頃は参加者が300名を超すほどでしたが、昨年と本年は200名を少し超すほどに減少し、さらに今年は初参加の方が多く時代が少しづつ変わってきているのを実感しました。それでも毎回新しい発見・体験はあるもので、多数回参加はそれなりの意義があります。

来週の12日から3日間大本山永平寺へ研修に行ってきます。退職後毎年参加し今回で11回目になります。足腰の丈夫な間は参加したいと思っています。

8月頭のいずもに続いて砕氷艦しらせが24日に清水港に入港しました。ヤード左舷には回答旗+Hを、右舷には艦名符字のJSNJを掲げての自衛艦は初めて見ました。

初代しらせ以来18年ぶりの入港だそうです。台風20号の影響が残りフェリーは欠航する中での入港で、艦首方向からの風波が強い中かなり強引にもやいを取りました。予定時刻ぴったりの1000に合わせることもあったのかもしれません。

入港作業が1段落したところで歓迎式典がマリンターミナル内で執り行われましたが、艦長の退艦,乗艦するたびに吹き鳴らされるサイドパイプの音を久しぶりに聞けて幸せでした。

翌25,26日は一般公開、25日に0800の自衛艦旗掲揚から見にでかけ、ラッパ君が代と共に掲げられる旭日旗はいつ見てもいいものです。公開開始時刻の0900にはずいぶん列が長くなりましたが予定通りに開始され、飛行甲板、格納庫、艦橋、(食堂と観測隊員室は外から見るだけ)の経路でしたが、かなりの所を見さて貰いました。

見せてもらったところだけでしょうが護衛艦と違うのはラッタルで、一般建築物と同じPタイル張りの階段と手すりで違和感を覚えました。案内員に聞いたところ公開が多いですからとのことでしたが観測隊員も利用するのも一因ではないかと思いました。

毎年8月1週末は清水港まつりに協賛して護衛艦の一般公開があります。今年はDDH183いずもです。入港は3日でまずこれを見に行きました。巨大な防舷物を運んできたと思われる輸送艇2号が接岸していましたが程なくして移動。0930清水港沖に巨大な艦影を現し、1000実にスムーズに接岸しました。翌4日は一般公開で、0800の自衛艦旗掲揚時にははや列ができ始め、予定よりも25分早い0905から公開されました。

昨日は娘の家を建てた工務店さんが主催する「夏休みわくわく木工教室」に孫のお手伝いに行ってきました。毎年スタッフの皆さんへの小豆練り羊羹を差し入れするのですが、今年も喜んでもらえました。

今週初めの9日に清水港日の出ふ頭に補給艦はまなが入港し一般公開されました。0900の係留作業から見たのですが、ウィークデイだったため見学者はそんなに多くなくゆっくりと見学できました。初代はまなより排水量が2.8倍に増えた8150tのため非常に大きく感じます。

昨日は菩提寺で寺施食会が執り行われました。開始の3時間前に出かけ施食棚の4方に若竹を飾る作業を一人でした後、受付と駐車場係の役員が揃うのを待ってそれぞれの役を行いました。定刻には全員が本堂にて施食会の法要を執り行います。心経、大悲心、甘露門をお唱えした後順次焼香するのがおおよその流れです。途中まではすらすら唱えられるようになったのですが雲集鬼神招請陀羅尼当たりから舌がもつれ始め修行の足りなさを暴露します。それでも何とかついていけるようにはなりました。

本日はお寺の奉仕作業で参道、境内の草刈りをしました。これは7月7日に執り行う施食会を前にしての恒例行事です。皆さんの協力により綺麗になりました。

今日は海軍記念日。明治38年の今日、ロシアのバルチック艦隊を対馬沖で撃沈滅した記念の日です。

旬の部屋に先週の作業を掲載しました。

週の半ばの18.19日に教区護持会の研修会に参加しました。今回は明智の龍護持と南信濃の2寺院を拝観しましたが途中の花桃が真っ盛りでとてもきれいでした。今年は桜の開花が早く花桃も2週間ほど開花が早かったとのことでよい修行になりました。

本日は金西寺の薬師瑠璃光如来の御開帳でした。

来週は原川のお薬師さまの御開帳なので、午前中境内の清掃作業をお世話人さんで行いました。

昨日、古希記念の中学校同窓会がありました。卒業生400名余のうち77名が参加しました。皆それぞれに年を取りましたが楽しい時間を過ごしました。

昨日は祈年祭が執り行われました。地区を総べる旧郷社に各区にある神社のご祭神にお集まりいただき、今年の豊作をお願いする儀式です。15日には菩提寺に上山し涅槃図の前で遺教経をお唱えする涅槃会が執り行われました。

確定申告の準備をしました。国税庁の確定申告コーナーを利用し、さらに昨年度のデータを利用するため短時間で作り終えました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

来週末は地区の祭典があるので更新は9日の予定です。

本山研修に行ってきました。いつもは280名ほどの参加が今年は200名ちょっとと少ないのが気にかかりました。食事中は声を出さない、音も立てないという作法を復習する良い機会でした。やはり本山での厳粛な雰囲気の中で執り行われる諸行事は何物にも代えがたい経験でした。

来週12から15日まで鶴見の総持寺での本山研修に行ってきます。退職後毎年参加していて今回で10回目になります。本山には1泊だけであとは観光ですが研修なのでお寺参りが組み込まれれいます。

結婚後5年毎の定例行事である家族写真を撮ってきました。最初は当然ながら2人で、今回は14人になりました。

毎年しみず港まつりに合わせて護衛艦の一般公開があり昨日行ってきました。今年はDD101さみだれで、入り船で接岸していたため0800の艦旗掲揚がマリンターミナルの送迎デッキからよく見えました。以前は体験航海がセットになっていましたが4年ほど前から無くなり、一般公開も上甲板だけという実に質素なものとなってしまい残念です。ただ同時に一般公開された海保のおきつがもやい網とアンカーを巧みに使い鮮やかな接岸をするのをまじかに見れたのは良かったです。

静浜基地航空祭は20日にブルーインパルスの予行があり、翌21日が本番、4年ぶりにブルーインパルスが飛行するとあって多くの人が集まりました。両日とも天気が良かったことも要因でしょう。望遠レンズを装着したカメラを持った女性が増えたことも今年の特徴でしたが経験不足は否めず、ブルーがどこから飛んでくるかわからずシャッターチャンスを逃していたので、近くでナビをしてあげました。変なじいさまと思われたでしょうがお構いなしです。人手が多かったものの基地と駅を結ぶシャトルバスの運行は上手くいったようで待ち行列は短く数年前のようにバスに乗るまで3時間待ちといったことはありませんでした。

昨日は降誕会、そして本日は金西寺のお薬師さまの開帳がありました。半世紀前は板店が出て大層賑わいましたが、信仰心の低下と娯楽の多様化により簡素な行事になってしまいました。

1歳半になる孫の雛祭りに招待されて行ってきました。表情が豊かで語彙も増え活発な女の子に育っています。

本日夕方に梅橋報徳社の社員総会を開催し、前年度決算の承認を受ける予定です。同時に任期満了となる役員人事も議題です。

15日は菩提寺の涅槃会、昨日は地域の神社の祈年祭がありました。

来週の確定申告初日に提出すべく国税庁のHPを利用して申告書を作成しました。昨年のデータを利用できるので半日も掛かりませんでした。便利な時代になったものです。

本日は午後から教区護持会の理事会と菩提寺護寺会の総会・新年会があります。

2日の祝い膳を典座ネットブログ様に投稿したところ早速掲載してくださいました。過分のコメントを頂き恐縮しています。

本日は菩提寺の大煤払いと区の氏神様の大祓いがあり時間が被るので大祓いは相方さんに行ってもらいました。そこで再来年のお宮当番から注連縄の注文を受けたと聞かされました。先週綯った来年用注連縄の出来が評価されてうれしさ半分、仕事が増えてしんどさ半分の気分です。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日は県下一斉地域防災訓練の日でした。昭和19年12月に発災した東南海地震を忘れないようにと毎年12月の第一日曜日に実施されます。区では防災器具の説明、消火訓練、浄水器取り扱い訓練及びアルファ米の取り扱い訓練が行われました。

本日は地区の文化祭"曾我地区センターまつり"が開催されました。昨年までは役員として準備から当日の進行に携わってきましたが、今年からははれてお役御免となり楽しんできました。例年は雨に祟られることが多かったのですが今年は雲一つない好天にめぐられて盛況でした。(これって私が雨男だったってこと?)

本日は菩提寺で昨年に引き続き第2回目となる小さな文化展”寺巣”が開催されました。

今日は空自浜松基地の航空祭でした。この1週間は雲が多く青空が広がったのは昨日と本日のみ、今夜から雨との予報なので良いコンディションだったでしょう。1982年11月14日の同基地航空祭でT-2ブルーインパルスの墜落事故を目撃してからは近い所にあるにもかかわらずどうも足が遠のき今年も行けませんでした。

本日は氏神様の秋の祭礼。昨夜の宵宮に続き10時から神事が執り行われ、本年の豊作を神様に感謝しました。直来に続き公会堂で3世代が食事を共にしながら集う交流会が開催されたくさんの区民が参加しました。その際に振る舞われた豚汁用に里芋を寄附しました。

今週晴れたのは本日だけでしたが丁度開催された静浜基地祭に行ってきました。いつもは5月なのですが今年は例外で9月の開催となりました。飛来機は例年通りだったのですがローパスが1000ftと高めに設定されたため迫力はいまいちで、地上展示機も陸自のヘリ主体。失礼ながら迫力に欠ける航空祭でした。そのせいか観客も少なく帰りのシャトルバスが待ち時間なしで乗れたのが逆の意味での成果でした。

本山研修に行ってきました。今年は50回目に当たるとのことで記念の輪絡子が配られました。右が今年のもので左が今まで30数年使ってきたものですが、大分くたびれているのでこれからは新しいものに切り替えて使っていきます。中央は昨年配られた絡子入れです。なお記念輪絡子の右襟に付いている金筋は参加4回目から1本づつ貰える記念品で、これを見れば参加9回目であることをあらわします。記念の輪絡子はリバーシブルで、裏面には今回記念である刺繍が施されています。今回参加の檀信徒約200名しか持っていないレアものなので大事に使います。

本山での薬石には蛇腹昆布が付いているのですが、継ぎ目なしに編まれていてどうにも不思議でした。今回持ち帰ってよく観察し、試行錯誤の結果ようやく作り方が分かりました。今回研修の隠しテーマが"食"であったこととの因縁を感じます。

研修2日目のホテルで、懇親会が終わりロビーをぶらついていたら仲居さんが「2次会はこちらです。ご案内します。」と言って連れて行ってくれたのが何とご寺院さんの2次会場!中身はまだまだですが外観だけはお坊さんらしくなったんだと一人ほくそえんでいます。

来週前半は本山研修に行ってきます。毎年交代で両本山で開催され、今年は永平寺で行われます。今年で9回目の参加になり、本山には1日しか滞在しないのですがしっかりと修行してきます。

清水みなと祭に協賛して毎年行われる護衛艦の一般公開に昨日行ってきました。今年はDD152やまぎりで0800の艦旗掲揚をまず楽しみ、一般公開までの1.5時間も耐えました。しかし一番楽しみにしていた公開範囲は上甲板のみ。ブリッジには行けずがっかりして早々に帰り、夕方から行われるふくろい遠州の花火の見物準備をしました。

Windows10の無償アップグレードの期限が近づいてきたので、悩んだ末アップグレードしました。さすがに3Gあるとダウンロードに時間が掛かり、「windowa10を入手する」アプリでは失敗したので、メディア作成ツール(ISO)で行ったところ成功しました。回線速度が遅いためダウンロードだけで24時間近くかかりましたが、何とかアップグレードが無事にできました。

午前中は菩提寺の施食会を前にしての境内の草刈り作業でした。昨日までは雨が続いたのですが本日は晴れて良かったです。

1,2日に43名が参加した教区護持会研修会に行ってきました。お坊さん大好き人間の私にとっては楽しい2日間でした。

熊本地震の被害は大きいですね。2日後の揺れが本震というのも驚きですが余震の多さにも驚かされます。早く収束して復旧活動が始まることをお祈りします。

本日は原川薬師の御開帳でした。12日が当たり日なのですが、昔は賑わっていたこの催しも近年参加者が少ないので直近の日曜日に今年から日を移しました。しかし効果はなく参加者は例年と同じでした。

2年間勤めあげた地元協議会の広報文化部の役が先月末で任期満了となりました。最後の仕事は30日に行われた地区内を通る都市計画道路の開通式を取材しSNSにアップすることでした。

細かいことは何も取り決めてありませんが、この2年間に作成した文書(記事)や写真の著作権は協議会に帰属するはずなのでデータ類は全て協議会に引き渡しますが、著作者人格権についてはファイルのプロパティに記録されているので、知る人が見ればすぐに解ります。

当報徳社の役員改選がありましたので26日に法務局に出向いて登記申請をしてきました。法務局のHPには各種の申請様式が解説付きで開示されているため、私のような素人でも自力で申請できるようになり大助かりで、先週の確定申告もそうですがインタネット様様です。

26日16時少し前に突然に周辺一帯約1,000戸が停電しました。交差点の信号も消えたため警官が出て手信号でさばいていましたが、渋滞や事故もなく本職の手際の良さに感心しました。電力会社の車は走り回り、事故回線の切り離し、迂回回線への切替と停電範囲の極小化を行っていました。原因は意外と近く宅周辺付近への引き込み線が風にあおられて1線が碍子から外れ、他の線とショート又は地へリークしたことによると思われます。即作業車が到着し復旧作業を行いましたが作業時の安全確認、異常個所特定の回線切り替えの情報量等電力会社の停電対応の実態が見れて満足しました。

15日の涅槃会では、涅槃図を前にして遺教経をお唱えした後、涅槃図に描かれた人物、動植物の解説がされました。檀信徒にもこの涅槃図の存在はあまり知られていず勿体ないと思います。

翌16日は確定申告をしてきました。提出は書面ですが作成は国税庁の作成コーナーを利用、前年度のデータを利用できるのでそんなに手間がかからずに作成できます。退職以来ずっと利用していますが使い勝手も良くなり大助かりです。

昨日は各区の神社に鎮座されている神様にお願いして地域を総べる熊野三神社にお集まり頂き、祭主が今年の稲つくりを始めるにあたり、田の土をかき混ぜ苗を植え害虫の被害を受けず無事に新嘗祭にお米が採れるようお願いする祈年祭が執り行われました。毎年寒くて震えるのですが今年は暖かくて助かりました。また明日は涅槃会。菩提寺に上山して方丈様に合わせ遺教経をお唱えして来ます。

地区協議会の主催により、27名が参加して中電浜岡原発の見学に行ってきました。地震・津波により原子炉を「止める」「冷やす」「漏れ出させない」の二重三重の施設の様子を実際に見てきました。

平成20年に執り行われた菩提寺の晋山式で白槌師をお勤めになられた田中良昭老師が12日に遷化されました。御老師の経歴を見ると、駒沢大の総長になる前年に白槌師をお勤めになられたことになり、方丈様もすごい人脈をお持ちだなと思います。18日のお通夜、19日の密葬に菩提寺護寺会を代表して行ってまいります。

先月開催した理事会で梅橋報徳社の平成28年度事業計画が承認されたので開示します。

本日は相方さんの母方の実家にお年始に行き、たらふくご馳走になってきました。帰って来てからHPを更新しています。

本日も多忙な日で、午前中は菩提寺の大煤払い、午後一で梅橋報徳社の理事会を開催し来年度予算を審議可決、夕方からは区の忘年会があり、合間にこのサイトを更新しました。

本日は区の神社で一年の罪穢れをはらう大祓いの神事が執り行われました。一段と年の瀬が近づいた気がします。

本日地域防災訓練がありました。昭和19年12月7日に発生した東南海地震にちなみ静岡県では12月第1日曜日に実施します。当区では避難集合・被災状況調査報告、消火、浄水器取り扱い、アルファ米による非常食調理の各訓練が全戸、シニアから幼児まで63名が参加して実施されました。

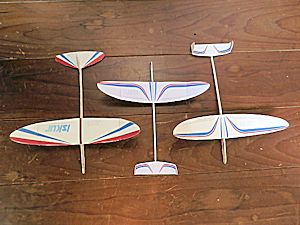

1日と2日はこの季節には珍しい微風だったので久しぶりに紙飛行機を飛ばしました。機体は現在は閉鎖された航空母艦pipo横須賀さんのサイトからダウンロードしたJ223とJ231をホワイトウイングスケントにプリントアウトしたもので、先週から切り出し、接着して作ったものです。オリジナル機はハンドランチなのですが機首部分にゴム掛けを作りゴムカタパルト機にしてあります。飛行状態を確認しながら尾翼を調整すると垂直上昇して、くるりと返り実によく飛びます。当日は弱いサーマルがあったため簡易計測でJ231は65秒飛びました。サーマルがなくても30秒は確実に飛びます。二宮先生の紙飛行機は工作が簡単でよく飛ぶのに対しpipoさんのは工作が難しいがよく飛ぶんですね。特に機首の重りを入れる切り取り部分に板鉛をきっちり入れると重心位置がぴたりと決まるのに驚かされました。pipoさんのサイトには実にたくさんの機体がアップされていたのですがダウンロードしておいたのはこの2機だけで今となっては惜しまれます。真ん中の機体は文具屋さんで購入した仕様不明のケント紙で作りましたが仕上げ塗装のラッカーを吸い込みすぎ改めてホワイトウイングケントの優秀さを思い知らされました。ホワイトウイングケントはもう入手不可能のようでストックしてあるものを大事に使っていきます。

1日と2日はこの季節には珍しい微風だったので久しぶりに紙飛行機を飛ばしました。機体は現在は閉鎖された航空母艦pipo横須賀さんのサイトからダウンロードしたJ223とJ231をホワイトウイングスケントにプリントアウトしたもので、先週から切り出し、接着して作ったものです。オリジナル機はハンドランチなのですが機首部分にゴム掛けを作りゴムカタパルト機にしてあります。飛行状態を確認しながら尾翼を調整すると垂直上昇して、くるりと返り実によく飛びます。当日は弱いサーマルがあったため簡易計測でJ231は65秒飛びました。サーマルがなくても30秒は確実に飛びます。二宮先生の紙飛行機は工作が簡単でよく飛ぶのに対しpipoさんのは工作が難しいがよく飛ぶんですね。特に機首の重りを入れる切り取り部分に板鉛をきっちり入れると重心位置がぴたりと決まるのに驚かされました。pipoさんのサイトには実にたくさんの機体がアップされていたのですがダウンロードしておいたのはこの2機だけで今となっては惜しまれます。真ん中の機体は文具屋さんで購入した仕様不明のケント紙で作りましたが仕上げ塗装のラッカーを吸い込みすぎ改めてホワイトウイングケントの優秀さを思い知らされました。ホワイトウイングケントはもう入手不可能のようでストックしてあるものを大事に使っていきます。17,18の両日神宮新穀感謝祭の団体参宮に行ってきました。地区からは21名の参加ですが、小笠支部全体では約650名という大団体です。あいにく両日とも雨の中でしたが無事に終了しました。

本日は地域の一大イベントであるセンターまつりがありました。平たく言えば文化展で、書画の展示、コーラス、オカリナ演奏、おでん等の配布があります。なぜか毎年雨にたたられ、今年も開始時は雨だったのですが次第に晴れてきて多くの人でにぎわいました。

本日は浜松基地のエアフェスタですがあいにくの雨。この時期にもかかわらず結構雨にたたられている気がします。

本日菩提寺を会場に小さな文化展「寺巣」が開催されました。ものを生み出す人、それを支える人、見て楽しむ人のそれぞれを照らす場をもじったもので、若い作家さんの絵画、写真、アクセサリーを展示販売し、湯茶の販売、ボサノバの生演奏、南インドの古典舞踊等普段お寺に関係しない人たちが参加し訪れた良い試みでした。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

1日から3日まで本山研修に行ってきました。とはいっても總持寺には初日の12時に上山して、翌日9時半には出発でしたので滞在期間は短いのですが2日目の起床は3時半なので研修の時間はそれなりにありました。毎回楽しみにしている食事は精進料理ですが少量ながら手の込んだもので今回も育てた方、調理してくれた方に感謝して美味しくいただきました。今回最高の参加回数の方は19回でしたので頑張らなくてはと感じた研修会でした。

昨日は清水みなと祭に協賛して入港している護衛艦さみだれの一般公開に行ってきました。体験航海はない代わりに随所に配置された隊員の方とお話ができて満足でした。

24日は家施餓鬼でした。

海の日に合わせて19日午後に清水港に海上自衛隊護衛艦たかなみが入港し21日まで停泊、甲板から上が一般公開されました。19日はまだ台風11号の余波で波は高く駿河湾フェリーは全便欠航の中で、たかなみも1130入港予定が1330に遅れました。1255三保の松原沖にマストが現れ、次第に艦全体が姿を現しました。白服姿の乗員が目立ちます。清水港では護衛艦はほとんどの場合入船で係留しますが、今回はその場回頭して出船の形できれいに接岸しました。最後だけタグボートの助けを借りましたがほとんど自らの力で艦を操るのに感心しました。サンドレッドで曵索を送りホーサーが埠頭に着いた瞬間に艦首旗が掲揚されるのを見るのは感激ものです。係留作業後公開準備をするのに約1時間掛かり、乗艦開始は1440。この頃には乗艦を待つ列は長く伸びおそらく500名は超えていたように思います。ここ数年で自衛隊に対する人気が高くなっていることの証明でしょう。しかしこの頃から雲が低くなり雨が降りだしてしまいました。しかしヘリ甲板のSH60Kは大人気、乗員もびしょ濡れになりながらも説明に大忙しでした。

總持寺に行ってきました。滞在2時間と短時間でしたが大悲心の真読はしっかりしてきました。帰りのお土産はほとんど買わない主義なのですが、海老名SAで面白いものがあったのでつい買ってしまったのが「ありあけのハーバー まれバージョン」能登産のブルーベリージャムを使っているとのことですが、NHKの朝ドラを上手に利用していると感心してしまいました

来週は1泊2日の教区護持会研修で鶴見の總持寺で執り行われる總持寺二祖峨山禅師六百五十回大遠忌に行ってきます。

来週は延で3日はお寺の行事があり、お寺の雰囲気を満喫してきます。

昨日は航空自衛隊静浜基地祭に行ってきました。朝まで小雨がぱらついていたのですが、その後は曇りの予報だったので1番電車で出かけました。お天気のせいかブルーインパルスが来ないせいか人出は悪かったのですがその分ゆっくり見て回れるので私にとっては良かったです。今年は地上展示機と滑走路との間に通路を設けてくれたおかげで着陸寸前の様子がよく見えました。

オープニングフライトに向けて離陸した4機がオープニングフライト前に何度もタッチアンドゴーをしてくれたのも今年が初めてでした。雲は次第に高くなり予定していたデモ飛行はすべて実施されました。静浜基地ならではの機付整備員と操縦教官とのやり取りが間近に見れるのもマニアにとっては嬉しい演出です。RF4に続いてF2の機動です。

午後はT7の11機により富士山や静浜のS、ハートマークをかたどった編隊飛行が披露されました。

デモフライトの最後を飾る百里基地のF152機による機動です。

背景の雲が邪魔をしていますが、翼端で発生したコントレイルが確認できて大満足です。

背景の雲が邪魔をしていますが、翼端で発生したコントレイルが確認できて大満足です。デモフライトが終わると地上展示機が次々と帰投するのもこの基地祭の特徴で、今年は陸上自衛隊のヘリが多かった中でただ1機飛来した海上自衛隊のSH60は作法通りエンジンスタート時に消火器ノズルをエンジンに向けていたのが印象的でした(陸自、空自は消火器は備えているもののここまではしない)。

来週日曜日は航空自衛隊静浜基地祭なので更新は月曜日になります。

本日は菩提寺の末寺である金西寺の御開帳でした。旧東海道筋にあり薬師如来がご本尊です。娯楽の少ない昔はたいそう賑わったとの事ですが最近は護寺会の役員の外は中々人寄りしないのが残念です。しかし日曜だったことから地区のお子さんとお母さんがたくさんお参りに来てくれ一時は大層賑やかでした。

息子が結婚のため家を出ることになり本日引越しの手伝いをしてきました。

昨日はお彼岸の中日で、菩提寺で行われた塔婆類のお焚き上げと春季彼岸会法要のお手伝いに行ってきました。これに先立つ19日には亡き祖母の百回忌の法要を営みました。この日のためにちょっと良い焼香を準備し、期待通りの良い香りが漂いました。また長い間護寺会副会長を務められた方が亡くなり明日告別式で、このところ仏事が続きます。

確定申告初日に提出した申告書に対し還付金振込通知が6日に配達されました。わずかな額ではありますが、申請しなければ戻ってこなかったわけで手間ひまを掛けたかいがありました。

昨日は義父の13回忌。本日は自治会主催の中部電力浜岡原発の見学会、夕方には梅橋報徳社の社員総会と忙しい週末でした。当報徳社の決算資料は来週アップする予定です。

昨日は曽我地区を総べる熊野三神社で祈年祭が執り行われました。毎年この時期に営まれ今年の五穀豊穣、地区の安泰をお祈りする儀式で、地区内に十ある神社の御祭神に熊野三神社にお集まり願い祝詞奏上、玉串を奉奠した後再び元の神社にお戻りいただく内容になっています。もともと神社は風通しが良いように作られているうえに、この冬一番の寒さということもあり身が引き締まりました。そして本日は菩提寺での涅槃会、涅槃図の前で仏遺教経が拝読されました。遺教経はこの時と通夜の時にしかおとなえされないため読み慣れていなかったのですが、何とかご住職に付いておとなえできました。

確定申告書の作成を始めました。数年前から国税庁の確定申告書作成コーナーを利用していますが、昨年のデータを利用できるので簡単にしかも正確にできるので大助かりです。相方さん共々お医者さん通いをしているので医療費がバカにならない額になっています。これとは別に公益認定等審議会への年次報告も電子申請していますが、つくづく便利な世になったことを実感します。

昨日は菩提寺の護寺会定期総会を開催し昨年度決算と今年度予算の承認を得ました。昨年までは会計報告をするだけの責任でしたが今回から会長職なので一層の責任を感じます。再来週は教区護持会の日帰り研修旅行で名古屋まで出かけますがおそらく集合は午前5時前になると思われますが、早起きも修行と心得精進します。この外梅橋報徳社の決算報告に伴う理事会及び社員総会、役員改選による登記、私ごとの確定申告とがひかえており2月は結構忙しい月になります。

昨日は菩提寺の大煤払いがあり、あいにくの小雨でしたがお正月を迎える準備が済みました。

本日は地区の文化祭「センターまつり」が開催されました。あいにくの雨の中でしたが例年とほぼ同等の222世帯の参加を得て、締めの催しである餅まきが盛況の中で行われ無事に終了しました。

27日から29日まで280名が参加した本山研修に行ってきました。初日は午後一で永平寺に上山し、開講式、オリエンテーションの後法話をいただき、入浴後薬石(夕食)、この季節なので入浴しない方も半分ほどいましたが、修行のひとつですから作法に従い入浴しました。食事は座式だったのが今回から椅子席になりました。五観の偈を唱えた後これも作法に従いいただきます。量は少ないものの1汁5菜にデザート付の手の込んだもので、勿論名物の胡麻豆腐もついています。食事後夜の座禅、人権学習の後21時に開枕(就寝)。

翌日は3時40分に起床し、4時10分から朝の座禅、法堂で朝のお勤め、祖先の供養をした後1汁5菜の小食(朝食)。食事後に食器を重ねて片づけるのですがアクシデントが発生しました。ご飯の器にとろろ芋の入っていた椀を納めるのですが椀が小さいため落とすように入れてしまったためカッターンというかなり大きな音が響き渡ってしまいました。音を立てるなと注意をされていたのにも関わらずに!何はともあれ8時30分には閉講式を済ませ下山しました。これで修業は終わり精進落としに入りました。向かう先は輪島の總持寺祖院、なんとドイツ人のお坊さんがガイド役に付いておられました。泊りは和倉温泉あえの風で、おもてなしの心でご接待をいただきました。夜の宴会ではご僧侶の方々と親しくお話しできボウズスキーの私は大満足の一夜でした。最終日は白山スーパー林道で紅葉と瀑布を楽しみ帰ってきました。

来週初めに本山研修に出かけます。福井の永平寺と川崎の總持寺の両大本山で毎年交互に行われるもので、今年は永平寺。参加は今回で7回目になります。

主夫生活も今日で終わりで夕方には相方さんが戻ってくる予定です。この間1日当たりの食費は303円88銭でした。買い置きを使ったものもありますが出来合いの総菜で済ませたのは1回だけで、後はすべて調理しました。野菜にお金が掛からないのは助かり、これからの野菜作りへの力が湧いて来る期間でした。

本日は浜松基地の航空祭。お天気が良すぎて飲み物が売り切れだとか。駅からのシャトルバスも長蛇の列とか。行か(け)なくてよかったかも。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

なお本日夕方当区の公会堂で、道元講が開催されます。当区全員が曹洞宗で、公会堂が末寺の跡に建っていることもあり曹洞宗ご開祖の高祖承陽大師さまの年忌を檀信徒で修行する趣旨です。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

トップページの花を百合に差し替え、今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋を秋バージョンにしました。

昨日は清水みなと祭りで日の出ふ頭に護衛艦やまゆきが入港し、午前は一般公開、駿河湾フェリーは朝の1便は運行されましたが、台風12号のうねりのため次の便以降は欠航となる中、午後は1330出港、1500入港という短時間ながら体験航海が実施されました。港外に出た途端うねりで横ゆれが起こったため三保の松原を右に見たあたりでうねりをキャンセルする進路に変更しながら早々の入港となりましたが、入港時に艦長が発する操艦指示が目の当たりに見れ満足しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

来週は清水みなと祭で護衛艦が入港するので2日に見に行ってきます。また3日は盆を前にして地区の墓地周りの清掃作業がありますがこの暑さが続かないことを祈ります。

明日は菩提寺の山門施食会。9時開式ですが護寺会役員は受付係なので7時集合です。施食会が終わると梅雨明けが近く、本格的な暑さがやってきます。

明日は菩提寺の開山忌。当日は報恩摂心会、前日である本日はご開山様及び歴代方丈様並びに御開基への報恩諷経が菩提寺の方丈様及びゆかりの深い御住職様8名により執り行われました。

軽トラを乗り回しています。荷台の覆いを合板と2バイ4材で作りました。近日中に公開予定です。

軽トラが29日に納車されました。NT100クリッパーです。スズキからのOEM調達ですが、1971年最初に乗ったのがサニーB110、二代(台)目がプレーリー、3代目がセレナと日産一筋です。今回の軽トラへの乗り換えで畑と自宅間の運搬作業が大変楽になり、又車体自体はいじれませんが、荷台への装備品を作る楽しみが増えました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

今週初めに愛車を点検に出したところディストリビューター部分からのオイル漏れと、クラッチシューがだいぶ磨り減っており修理費がかなりかさむとのことで、年金生活者には痛い出費になりますが近々軽トラックに乗り換えることになりました。思えば今の車は18年半乗っていますので乗り換えもやむを得ないと納得しています。軽トラックで農作業デビューの日を楽しみにしています。

先月はアルコールストーブ作りにはまりましたが、今月は炭酸水作りに励んでいます。夏の晩酌は水割りでしたが、時々はソーダ水で割っていました。ソーダ水って手頃な値段ですが毎日飲むと結構な出費になるのでお財布と相談しながらでした。ソーダ水は中学の理科の実験で炭酸水素ナトリウムとクエン酸で簡単に作れることは習いましたが、同時に生成されるクエン酸塩の味が舌に残り好きではありませんでした。しかし世の中にはすごい人がいるもので、ペットボトル内でこの2薬品を反応させ、出来た二酸化炭素を別のペットボトル中の冷水に溶け込ませて炭酸水を作る装置を考案されているのをググル先生に教えてもらいました。オリジナルに圧力計を付け加えたものを早速つくり、5月に入ってからは毎日自製炭酸水で晩酌しています。ちなみに内部圧力は0.3MPaで、市販の炭酸水と同様に容器を押さえても全く凹みません。

菩提寺の護持会会長が2月にお隠れになり。後任の護持会長を選出する会議が1日に開催されました。その席で図らずも後任会長に推薦され、出席者全員から賛同されその責を果たすことになりました。想えば先代方丈の一時期に父が、先々代方丈の一時期に祖父が同じ役に付いた事があるため、3代にわたり護持会長を仰せつかることになります。祖先の徳を辱めないよう務める所存です。

ふとしたきっかけで空き缶でアルコールストーブ作りにはまり大きさと構造を変えたものを11個も作ってしまいました。全てネットで紹介されているもののコピーですが性能の良さに驚いています。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

週末に人間ドックに行ってきました。大きな不具合は見つからず、これで安心して生活できます。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

トップページの花を咲いたばかりのボケに差し替えました。

確定申告が近づいたのでその準備もしました。国税庁のHPを利用するようになって5年目ですが、昨年のデータを利用することができるので比較的簡単に作成できました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

トップページの花を梅に差し替えました。

今夕護持会の総会が開催され会計報告をする予定で、やらなくてはならない仕事がだんだん片付いていきます。

トップページの花をやっと咲いた蝋梅に替えました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

Win8.1にもだいぶ慣れてきましたが、機能が多くなったためやりたい事にたどり着くまでが大変です。

報徳社の部屋に今年度の事業計画を掲載しました。Win8ではAcrobatの古い版は使えず大枚をはたいて新規購入しなければならないのかと思っていましたが、xpで作成したものを移行出来たので儲け物でした。画像処理も搭載アプリで加工できるのでこれも儲け物、旧マシンは完全オフラインでの使用となったため、ウイルスバスターをアンインストールしようと思ったのですが「プログラムの追加と削除」ではだめで、webの助けを借りてアンインストールの方法を探し出し、やっと削除できました。これで旧マシンはだいぶ動作が軽くなりました。

旬の部屋にお正月の様子を掲載しました。

旬の部屋に15日夜の様子と今週の作業を掲載しました。

これに伴いエディターもフロントページエキスプレスが使えなくなり、ez-HTMLにしたのですが、これまた慣れないため、今回の更新は旧マシンでしています。

本日は菩提寺の大掃除(大煤払い)を護持会世話人さんで行い、新しい年を迎える準備をしました。

旬の部屋に今週の作業を追加しました。

本日は地区の神社で年末恒例の大祓い式がありました。小さな御幣が配布され、これで家の中のあらゆる所をお祓いします。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

さて今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

本日は地域学習センターのセンターまつり。手芸・小学生の絵画等の作品展、地場食材の加工品頒布、健康指導、交通安全防災の展示等が行われます。今年は地元に工場があるヤマハ吹奏楽団さんの演奏も加わりました。役員の女性陣へ旬の部屋で紹介した芋羊羹を差し入れしました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

台風18号の予想進路の中央に我が地があります。少しでも東に振ってくれると良いのですが、今朝先触れの雨が37mmあり、その後薄日が差す天候ですが今夕から明日にかけて接近・上陸の予報のため心配です。

本山研修を終えました。本年は所属する第6教区からは12名が参加し、宗務所全体では272名の参加でした。第6教区ではお年を召した方の参加はなく、私ともう1名が最古参で6回目となりました。薬石(夕食)は前回とほぼ同じメニューでしたが、デザート1品だけが異なっていました。翌朝の小食(朝食)はご飯の替わりに玄米の小豆粥でしたがこれ以外は前回と同じメニューでした。食事係の典座(てんぞ)さんが心を込めて作った食事は作るのも修行、いただくのも修行なので、作法に従いおいしくいただきました。曹洞宗は永平寺と總持寺の2本山がありますが、修行の永平寺、布教の總持寺といわれており、食事も總持寺の方が若干豪華になっています。

来週は4〜6日に大本山總持寺に行き檀信徒本山研修を受けてきます。研修は1泊、後半は温泉に浸かりますが、今年はどんな方と知り合いになれるか楽しみです。

本日は総火演の最終日。富士の裾野の演習場ではドンパチやっているでしょうが、私は孫の夏休み工作教室に借り出されトンカチやってきました。

本日は午後から中学校の同窓会です。卒業後51年目になりますので、周りから見ればじじばばの集合にしか見えないでしょう。

本日の参議院選挙の結果が楽しみです。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日は地区の神社で祇園祭が行われました。神事だけを執り行うひっそりした行事ですが、疫病退散健康保持、害虫防除を神様にお願いするしかなかった古からの行事なので大切にしています。

本日は菩提寺で施食会がありました。予報では晴れなのに小雨がぱらつく悪環境の中、受付役なので6時に出かけて受付の準備、受付。お経が始まる直前に来る人もいるので、ぎりぎりまで受付をし、何とかお経には間に合いました。経本を見ながらではありますが僧侶の読経に合わせることができて満足しました。

PCの動きが鈍くなってきたためそろそろ替え時かと思いましたが、Win8にするとAcrobat、PhotoDeluxe,FrontPageExpress全てが買い替え又は使えなくなりそうなので、もうしばらくXpでがんばります。

本日は菩提寺の開山忌で、坐禅会が行われるため参加しました。坐禅は敬遠する方が多く参加者は少なかったですが、坐禅後は気分がすっきりするのでこれからも続けたいと思います。

旬の部屋に今週の出来事を掲載しました。

今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

今日は市長と市会議員の選挙日。朝方雨が残った影響か正午での投票率は前回を10ポイント下回る低調さ。市長は現職と前職の一騎打ちなのですが、いまひとつ盛り上がりに欠けたようです。

12日は原川の薬師如来の御開帳でした。境内の桜は既に葉桜となり、参加者も昨年より少なくちょっと寂しい催しとなってしまいました。由緒のある行事なのですが、時移り人が変わっていく中で信仰心を維持していくのはお寺さんだけでは無理な時代になっているのかもしれません。

年1回の人間ドックを済ませ、基準値を少しオーバーする項目もありましたが、昨年とさしたる変化は無く一安心といたところです。

梅橋報徳社の定期総会で24年度決算が承認されましたので情報開示します。

明日は確定申告の初日。確認する事項があるので、会場に持参し提出する予定ですが予報は雨。この日は雨の特異日のようで平成21年から5年間連続で雨となりそうです。

昨日地区を統べる神社で安寧と豊作を祈願する祈年祭が執り行われました。

2月になったのでトップページの元日の富士山画像を引っ込めました。今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

ロウバイがやっと咲きそろったのでトップページに飾りました。旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。今年は寒いせいかロウバイが中々満開になりません。

菩提寺護持会の監査も無事終了しました。これもエクセルで複式簿記をつけているため、監査人の負荷も減り短時間で無事に終了しました。パソコンが使えるのでこれらのことが出来ることに感謝し、もしできなかったらと思うとぞっとします。

菩提寺の護持会の年度も12月末日なので、この決算もしなければなりません。幸いに現金の出納だけなので記帳をまめに行っていれば締めは間違いなく出来ます。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

菩提寺の年末大掃除も終わりこの作業に供したお茶とお菓子の価格も決定したため護持会会計も決算できます。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日は地域の学習センターでセンターまつりが開催されました。昨年までは6年間役員として参加しましたが、本年は一般客です。甘酒、餅の無料接待。おでん、味噌、野菜、洋菓子の販売、菊花展、習字、手芸の作品展、ゲートボールが行われ最後に大抽選会が行われますが、午後から雨の予報なので後片付けが心配です。

本日は地区の大運動会ですが、昨年で区の役は終えましたので参加義務はなくなり、農作業をした後この更新作業をしています。

観艦式の乗艦券はまだ届かず。今回はダメだったようで非常に残念!!

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日は全市一斉環境整備推進の日で、当区は、児童生徒は保護者と通学路のゴミ拾い、大人は墓地周辺と、河川堤防の草刈りが恒例の行事になっていますが、8時からの1時間の作業で汗みずくになりました。

昨日は、しみず港まつり恒例の護衛艦体験航海と艦内一般開放が行われ、朝から日没まで楽しんでまいりました。今年は「ひゅうが」と「まつかぜ」の2艦が入港しましたが、昨年は災害派遣のため中止されたので2年ぶりの行事でした。

趣味の部屋で紹介するまでの間、さわりだけをご紹介します。

0800ラッパ「君が代」の吹奏と共に自衛艦旗が掲揚されます。手前が「まつかぜ」後方が「ひゅうが」ですが「ひゅうが」のでかさが分かります。

0800ラッパ「君が代」の吹奏と共に自衛艦旗が掲揚されます。手前が「まつかぜ」後方が「ひゅうが」ですが「ひゅうが」のでかさが分かります。 体験航海は時間こそ1.5時間ありますが、出港から、入港・退艦完了までの時間なので遠くへは行きませんでした。

体験航海は時間こそ1.5時間ありますが、出港から、入港・退艦完了までの時間なので遠くへは行きませんでした。 「ひゅうが」の見学では艦内に入るとすぐ、エレベーターで上甲板まで運んでくれます。

「ひゅうが」の見学では艦内に入るとすぐ、エレベーターで上甲板まで運んでくれます。 ただ一言「でっけー」が感想です。

ただ一言「でっけー」が感想です。 1846日没と共に艦旗は降下され、艦内各所に電燈が灯ります。

1846日没と共に艦旗は降下され、艦内各所に電燈が灯ります。観艦式の応募が始まりました。葉書で応募しますが、過去と同様上手く当たることを神仏にお祈りします。

今日は地区の神社で祇園祭が執り行われました。

昨日は菩提寺で大施食会法要が営まれました。護持会の役を仰せつかっている関係で、開式の2時間前から準備を始めました。当日は雨で駐車場係の役員は誘導が大変であったようですが、沢山の檀信徒の方が参加され、最後までお勤めしてくれてありがたかったです。

今年の9月初旬に行われる本山研修の申込書を菩提寺から貰ってきました。これで参加は5回目になり、研修場所は永平寺です。

昨日は菩提寺の開山忌でした。昨年までは儀式主体で執り行われていましたが、今年は精神に主体をおいた坐禅会が主体となりました。午前午後合わせて3時間の坐禅は正直きつかったですが何とか修行を終えました。

カボチャを枯らしてしまった犯人名を「幼虫図鑑」が解明してくれたり、大日本報徳社が保有している遠州地方で報徳運動を広めた「安居院庄七翁の肖像画」が何をしているところかの答えを教えてくれたりとインターネットは宝の山です。但し膨大な情報ですから検索するキーワードを選定するのがミソで、欲しい情報が出てきたときの嬉しさといったらありませんね。

目玉は訓練手順の披露で、教官パイロットのウォークダウン、機体点検、装具装着、エンジンスタート、タキシングと一連の手順をギャラリーの前で行ってくれたことです。エンジンスタート?の時内部スイッチ類を操作していないことの証明のため両手をキャノピーに掛けていたり、手先信号で整備員に合図を送ったりの実際が見れて満足。

目玉は訓練手順の披露で、教官パイロットのウォークダウン、機体点検、装具装着、エンジンスタート、タキシングと一連の手順をギャラリーの前で行ってくれたことです。エンジンスタート?の時内部スイッチ類を操作していないことの証明のため両手をキャノピーに掛けていたり、手先信号で整備員に合図を送ったりの実際が見れて満足。

そのほか10機による当基地を構成する第11飛行教育団の11の文字をかたどった編隊飛行や、デルタ編隊飛行はプロペラ機であっても数で圧倒する出し物でした。閉場は1500でしたが前回までは閉場後帰投する飛来機が今年は1430頃から次々とエンジンをスタートし、最後のC-1が離陸したのが1500という演出も見事でした。惜しむらくは晴天でなかったことでした。

そのほか10機による当基地を構成する第11飛行教育団の11の文字をかたどった編隊飛行や、デルタ編隊飛行はプロペラ機であっても数で圧倒する出し物でした。閉場は1500でしたが前回までは閉場後帰投する飛来機が今年は1430頃から次々とエンジンをスタートし、最後のC-1が離陸したのが1500という演出も見事でした。惜しむらくは晴天でなかったことでした。次の日は金環食が観測できる日。朝起きたら東は厚い雲。しかし雲の動きが早いので晴れ間がのぞく事を祈って準備をしました。観測用眼鏡ではありません。望遠鏡で捉えた太陽を白紙に投影してみるという安全な方法です。幸いにも7時を過ぎるあたりから10分に1回くらいは雲が切れ、部分日食が観測できるようになりました。そして7時半少し前から雲が切れ、きれいに金環が観測でき、33分の金環食終了まで雲は切れ続けてくれました。その後は一面を覆う曇りとなり本当に幸運でした。

画像は天体望遠鏡のため、左右上下が逆になっています

画像は天体望遠鏡のため、左右上下が逆になっています更新履歴です。今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。トップページの花も藤に入れ替えました。

12日は例年の通り近くの原川にある金西寺の薬師瑠璃光如来のご開帳でした。今年は前日の大雨にもかかわらず、境内の桜がまだ咲いていて良い眺めでした。

極初期に作ったバリアフリーの部屋があるのですが、超低床であるため湿気が床下にこもり根太が抜けて床がぶかぶかになったので張り替えることにしました。湿っぽい床材を剥がしたら、数匹の小型の蜂が飛び出してきました。刺しはしないので放置していたのですが、数は増すばかり。気味が悪くなったので殺虫剤を床下に散布したら断末魔の凄い羽音がし、ますます気味悪くなりました。静かになったところで懐中電灯で照らした中で見たものは、見事なニホンミツバチの巣!

最初から分かっていれば何らかの方法で巣を取り出し蜂蜜が取れたのに惜しいことをしました。

最初から分かっていれば何らかの方法で巣を取り出し蜂蜜が取れたのに惜しいことをしました。折り紙作品をやっと孫に渡せました。お気に入りの作品をポシェットに詰め込もうとしたので慌てて止め、別の袋に入れて渡しましたが、気に入ってもらえて満足。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。報徳社の部屋に平成23年度の事業報告書を掲載しました。

折り紙の楽しみは未だ続いていて、今週は入れ子の箱を作りました。しかし、畑の仕事をそろそろ始めるので、折り紙はしばらくお預けです。

トップページの花をやっと咲いた梅にしました。旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

毎年この時期は確定申告の書類作成になりますが、ここ3年は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用しており、昨年度データを利用できるので数字データの入力だけで済み半日もかからず作成を完了しました。便利な時代になったものです。

お正月に親戚が帰った後、誰かが作った折り紙の五角箱が置いてありました。外での作業は寒いため、この置き土産の折り紙によってお家で折り紙を楽しむことに目覚めてしまいました。インテリアにもなるユニット折り紙もいいですが、個人的には箱詰め折り紙に嵌りました。左の画像の立方体の箱の中には、右の画像のような底なし正四面体、正八面体、3角錐4個が入ります。遠近感もありますが、入れてあった箱と比べると「えーっ本当に入るの〜」というところでしょう。垂直線と対角線に着目する所がミソなのですが、ちょっと想像できないくらい詰め込めるので、孫にプレゼントしたらどんな反応を示すか今から楽しみです。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日の小正月で我が家の正月行事は終わりますが、今月はこれから菩提寺護持会の会計監査と定期総会、報徳本社の監査、区長会の新年会及び研修旅行と中々忙しい月になります。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

親戚の結婚式に招待されているので1日早く更新しました。

本日は34回目の結婚記念日!相方さんにサプライズで花束を進呈する予定ですが、毎年のことだからサプライズではないかも?

旬の部屋に今週の作業を掲載し、トップページにさつま芋の花を飾りました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

来週末が地区の祭典なので本日神社や道路際等の草刈を区民全員参加で行いましたが、気温が下がってきたため体は楽でした。

相方さんが今年で還暦を迎えるので子供達が1泊旅行のプレゼントをしてくれました。ホテルでの食事中に記念の品の贈呈を受けたのですが何と私達夫婦の似顔絵!写真を持っていくと似顔絵を描いてくれるお店があるそうで、私達が全く知らない所で進めていたため相方さんは大層興奮していました。ありがとう子供達。

4年半使っていた血圧計の腕帯が空気漏れをおこしたためメーカーに価格見積もりをしたところ、椀帯単独価格とさして変わらぬ価格で点検込みのサービスがあるとの回答を受けました。この間代替の血圧計も貸出してくれるとのことでこのサービスを受けました。最初に回答をしてくださった、また修理点検が終わり発送したことを連絡してくださった電話相談センターの方の対応は終始気持ちが良く、大満足いたしました。ちなみにこのメーカーは株式会社エー・アンド・デイです。

14日から16日まで本山研修に行ってきました。曹洞宗は永平寺と總持寺の2つが大本山で、今年は總持寺が会場で私は4回目の参加になります。昼に到着し大祖堂で開講式の後オリエンテーションと講話。17時30分から薬石(夕食)ですが、

食事も修行で、食前には五観の偈を唱えてからいただきます。食器の蓋も重ねる順序と場所が決まっています。私語は禁止で食後に食器を重ねて片付ける順序と場所も決まっています。重ねる時も音を出さないよう注意されます。普回向をお唱えして食堂を離れます。18時30分から坐禅ですが、素人向けに20分という短い時間です。21時には就寝となりますが、翌朝は3時50分には起床。4時半には坐禅、5時30分に大祖堂で朝課が行われ、参加者の先祖供養と参加者の健康祈願が行われました。これが終わって7時にやっと少食(朝食)です。

食事も修行で、食前には五観の偈を唱えてからいただきます。食器の蓋も重ねる順序と場所が決まっています。私語は禁止で食後に食器を重ねて片付ける順序と場所も決まっています。重ねる時も音を出さないよう注意されます。普回向をお唱えして食堂を離れます。18時30分から坐禅ですが、素人向けに20分という短い時間です。21時には就寝となりますが、翌朝は3時50分には起床。4時半には坐禅、5時30分に大祖堂で朝課が行われ、参加者の先祖供養と参加者の健康祈願が行われました。これが終わって7時にやっと少食(朝食)です。 昨夜と同様の手順を踏んで食事をし、閉講式を済ませて9時過ぎには總持寺を後にしました。

昨夜と同様の手順を踏んで食事をし、閉講式を済ませて9時過ぎには總持寺を後にしました。本山研修には3つの目的があり1つ目は大本山でのプチ修行。2つ目は観光に学ぶことで、「光」はお釈迦さまの悟った真理を脈々と伝えてきた内容、「観」とは自身を謙虚に振り返って観ることだそうで、単なる物見遊山ではないそうです。3つ目は友好を深めることで参加した方とバスの中、宿泊するホテルで、曹洞宗の檀徒であるという共通点を通じて切磋琢磨しようとのことです。観光先は伊香保温泉と榛名山で

天気はあまり良くなかったのですが、軍艦・護衛艦の艦名の由来である現地を訪れることができ、有意義な研修でした。

天気はあまり良くなかったのですが、軍艦・護衛艦の艦名の由来である現地を訪れることができ、有意義な研修でした。本日は地区の敬老会、昨日は半日係で敬老会の準備、1昨日は区長研修会がありました。区長任期は2年で、現在2年目のためこういった年1回の行事が終わるごとに区長の仕事も終わりに近づいていくことを実感します。

来週は区長としての仕事が3日、再来週は本山研修で3日取られますのでこの間を縫っての畑仕事になります。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

区の役では9月に市民総代会地区集会と敬老会がありその準備が始まりました。特に地区集会は区長会長の下で資料作成や関係者との事前打合わせの役を仰せつかりましたので責任重大です。

敬老会と地区集会の間にはお寺の行事である總持寺での本山研修があるので、畑仕事は計画的に消化させなくてはなりません。その前哨戦として今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

相方さんは母親と連れ立って昨日からトワイライトエキスプレスに乗って北海道旅行中です。昨年同様のツアーに申し込んだのですが既に満席だったため、今年こそはと意気込んで申込んだものです。

畑の隣にある企業が自動車関連ということで休日がシフトしたため、畑に出かける当方も曜日の感覚がずれてしまいました。

6月中旬に地域役員会合の際に地域施設ホームページ責任者から「今年もよろしく」とたのまれ、地域学習センターのHPを更新しました。昨年まではエディターを使って作成したのですが、今年度からSNSに移動し、メモ帳感覚で簡単に作成できる様になりました。HPのデザインに凝る方には物足りないでしょうが、記事主体でいくぶんには入力が簡単な分使い勝手が良いです。ただ画像は人物を特定されるのが好ましくない場合、解像度を下げる等の加工が必要だと感じました。

トップページの花をくちなしに替え、旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

また例年この時期には航空自衛隊静浜基地で航空祭があるのですが今年は東北地方太平洋沖地震の災害派遣のためスケジュールは未定のままです。

トップページの花をセキコクにしました。

実は同様の研修会が約1年前にも実施され、その時の説明内容と大して進展していないようであったので、退屈していたのですが突然ヒラメキ俄然面白くなってきました。それは「地方分権叫ばれる中で自治体の活力を引き出し、問題解決・課題達成を首長・行政、議会、市民が一体となって行っていく」ためのフレームワークが当該条例であるということ。何のことはないISO9001品質マネジメントシステムそのものではないか。と!その観点で条例の各条見出しを確認してみるとISO9001の要求事項に符合することが実に多く思わずにんまりしてしまいました。

講習会終了後講師の先生に確認した所専門違いでISO9001のことはご存じなかったのですが、「マネジメントの基本であるPDCAを回すために必要な要件を整備して実施し、改善を行うことが当該条例の規定であると理解した。」についての確認に対し「その通り」とのお言葉をいただきました。

想えばISO9000シリーズの企業認定制度が国内で始まって直ぐの頃であり、周りに聞いても誰も知らない、解説書・参考書もない中規格書だけをたよりにしてシステムづくりを行ったことを思い出し感無量でありました。またその経験が今回のヒラメキに繋がったものであり、そのような経験の場を与えてくれた定年まで勤務していた企業に改めて感謝しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

原川の金西寺・薬師如来のご開帳が12日にあり、例年は葉桜になっている境内の桜が今年は満開でとても良い雰囲気でしたが、なぜか参詣者が少なく残念でした。

東日本大震災から明日で1ヶ月。被災された方々の復興支援に私は義援金でしか協力することしかできませんが、現政権には心底から幻滅しています。パフォーマンスは必要なく、まず全体の状況を把握し、優先順位を付け、現実的な対応を取る。そのための各セクションでのリーダーシップ。という普遍的な活動が何一つとしてなされていなく断片的な情報しか得られないのは被災者のみならず国民の不幸であると現役時代に品質管理に携わったものとして嘆き悲しんでいます。

また支援物資のロジスティクスについても然り。「霞ヶ関(の官僚)は大バカ」と放言したお方は万死に値します。

旬の部屋に今週の出来事を掲載しました。

12日に所要から帰り一息ついた1445頃長い周期の地震を感じ、少したったところで津波注意報の防災放送。直ちにPCを起動、TVも点けました。東北地方太平洋沖地震の始まりでした。その後も数回有感地震が発生、TVでは押し寄せる津波の様子が監視カメラで映し出されその惨状に息を呑み、地震発生から津波が押し寄せるまでの時間が短く避難できた方がどの位いたかを想い胸を痛くしました。

ネットはトラフィック集中により防災関係のサイトは全く接続できずTVが唯一の情報源となりましたが報道される情報しか分からない、欲しい情報はネットでは得られないという事態となり、東海地震の想定被害地域の真ん中にある当地として十分研究余地がある問題と実感します。一方給水所やコンビニで秩序を保ち順番を待っている方たちを見ると日本の民度の高さを改めて確認しました。

2月中旬災害派遣訓練に来られた第12旅団の方々については地元で本番という事態になってしまいましたがご活躍を期待します。

報徳社の部屋に昨年度の事業報告を掲載しました。

畑で作業していたところ、1台の車が止まり、降りてきた方が「あそこのはレモンですよね。よろしかったら分けていただけませんか」

施設でお菓子を作っているが今年はレモンが不作で使い切ってしまい困っているとのこと。こちらも余っているものなので快く差し上げたところお礼に施設で作っているお菓子をいただきました。ピールも作っているとのことでkiyo自製のピールと、材料の品種不詳の蜜柑をサンプルとして持参した所この蜜柑も頂きたいとのことで、人との繋がりはひょんなところでできるという一幕がありました。

16日午後にはCH47が方面総監と救援物資を載せて飛来、方面総監は巡閲後同時に飛来したUH1で戻られました。18日には民間人用の配食及び給水所が設営され、再度訪れた旅団長がこれを視察し、おそらく訓練結果の報告を旅団司令部の天幕で受けられたのでしょう、これで5日間にわたる訓練は全て終わり、部隊は設営したアンテナを分解し、天幕をたたみ順次撤収していきました。

17日夜は強風と40mmの雨があり、通常は天幕周りに掘る排水溝も公園であるため掘ることができず水浸しで大変だった模様です。またこの訓練中、小平学校の学生が地形確認訓練のために来ましたが、帰りにはごみひろい(当然他人が捨てたゴミ)をしていたのに感心しました。

警務の方と少しお話ができたのですが、我々は唯「使命感」だけでやっているのですよということばが印象的でした。風呂もなく洗濯もできず、3度のメシも戦闘食で済まされた皆さんごくろうさまでした。

ということで今週の農作業はなし。今の畑の様子を旬の部屋に掲載しました。

昨日は地区の祈年祭が執り行われました。地区内には10の神社が有るのですが代表となる神社に他の9つの神様に天翔けてお集まり願い、願主が本年の五穀豊穣をお願いした後、再びもとの神社におもどりいただくというお祭りで、氏子総代のみならず区長も招待されるという他の地区には無い行事です。神社はもともと寒い上にこの季節ですから震え上がりました。

梅橋報徳社会計処理も済ませ、来週からは地区の行事も始まりお正月気分は完全に吹っ飛んでいます。

宅での門松つくりを旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

来週はもう12月ですが年度終わりの護持会と報徳社について決算と来年度予算の立案をしなくてはならずそうでなくても忙しいのに輪を掛けて忙しい月になりそうです。

3日には地区の日清、日露、支那事変および大東亜戦での戦死者に対する慰霊祭が行われその準備と参列、1日は神宮大麻の頒布、6日は報徳神社の秋季大祭を前にした境内の草刈り等整備と畑仕事外で忙しい週でした。

女性に花束は効き目があるみたいで30日の花束はたいそう喜んでくれました。

また本日は33回目の結婚記念日です。日頃お世話になっている相方さんに花束を贈る予定です。

別件ですが当地域で新たな活動をするにあたり、画像を含んだ書類を作成しないといけなくなりましたが、事務局ではこのスキルを持っている人がいず、私に相談が来ましてサンプルを作製しただけでは済まず、書類自体を作製する事になってしまいました。ワード→挿入→図→ファイルから、の操作でできることなのですが、ワードで文書作成しかしていない方には高度なテクニックに映ったようです。

旬の部屋を更新しました。

カトレヤの蕾が膨らんできましたが未だ開花しません。例年ですと9月には開花するのですが今年の暑さで遅れているようで、咲いたらトップページを飾りたいと思います。このカトレヤは亡き母が購入したものでかれこれ20年経っており、花が好きだった叔父の亡くなった日に開花したという因縁を感じているものです。

本日夕刻、区の公会堂で「道元講」があります。本来は佛事のはずですが、当区では昔から「おどうげんさま」といい年中行事となっています。仏さまのないお宅を除いて全てが曹洞宗の檀家であり、公会堂が廃寺跡に建っていて廃寺になる際ご本尊と道元禅師の像を公会堂に移してあること等の理由で以前から続いている行事です。お経を唱えることができるのは私だけなのでにわか坊さんになって般若心経をお唱えし、食事をするという質素な内容ですが区の連帯感を高める行事の一つと思います。

翌朝は0330起床、朝の法話をお聞きし、法堂(本堂)での長い法要の後0730小食(朝食)と閉講式を済ませ0830に下山。これで短い修行を終わり、湖東3山を回って今回の研修を終了しました。来年は總持寺です。

今週の畑の様子を旬の部屋に掲載しました。

本日は地区の敬老会を開催し無事終了しました。今年は例年にない暑さのため熱中症が心配で送風機の設置、冷たいお絞りの準備、市から保健師の派遣等の対策を取ったのですが180名近くの参加者から異常を訴える方は一人も出なかったのは幸いでした。

明日から3日間本山研修に行ってきます。

区長の研修旅行は今週終わりましたが来週は地区の敬老会、再来週は本山研修、区長会等があり気が抜けません。

そんな中でもきれいに咲いている百日紅をトップページに掲載しました。また今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

立秋が過ぎたので旬を味わう部屋を秋バージョンにしました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

毎年8月第一日曜日とその前日は清水みなと祭りが開催され、この催しに護衛艦が入港、艦内展示と体験航海が実施されます。今年は110おおなみと123しらゆきが入港し、昨日これを見に行っていました。今年の初収穫は自衛艦旗掲揚5分前で「準備」旗が半掲され、30秒前で上下細動、10秒前で全掲、時間!で降下されるのを見たことです。後で艦の信号員に聞いたところ司令が乗艦している艦は他艦に知らせるためこのような信号をする事がある、ということでした。また第1代表旗が司令不在旗であることも始めて知りました。またしらゆき後甲板で、曳航索を止めるアイプレートも初めて見ました。他の艦だとちょうどこの位置の上部は飛行甲板であるためなかなかお目にかかれない代物で、乗組員も「こういうマニアックなものについて良くぞ聞いてくれました」と嬉しそうな顔で教えてくれたのが印象的でした。しらゆきでは司令室、士官室、操縦室などいつもの艦内見学では見せてくれない所まで公開してくれ感激でした。午後はおおなみの体験航海に乗艦し短時間ではありましたが第1戦速までを体験しました。また本艦は射撃訓練の帰途であるとのことで砲塔の右側に撃殻薬莢の落下後が多数残っていたのも印象的でした。炎天下にも拘らず1日中護衛艦を見て満足げなそぶりの変なおじいさんと周りの人は思った事でしょう。

パソコンの調子が悪くなり始めました。「m」の入力がしにくいのです。この更新が終わった後掃除をして見ますが復旧するかな〜?

9月13〜15日に本山研修(今年は永平寺)があるのですが区長会と重なり今年は見合わせかと諦めていたところ9月度区長会は16日になりました。万歳!今年も本山研修に参加できます。

トップページの花をヘゴ板に根付いたフウランに替え、旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

地区の区長を仰せつかって67日経過しました。昨日は7時間、本日は4時間拘束、細かな仕事も入れると42日は何らかの区長業務をしています。退職して時間に余裕が有ればこそできる職務です。

当該施設に出かけての作業では先方のPCを独占してしまい迷惑をかけるので当該サイトのソースをダウンロードしエディタで編集しなおした物を持参して内容確認してもらい、さあ後は市のサーバーにアップロードしようと連絡を取った所・・・「できません」というつれないお返事。何と当該施設のPCにインストールしてあるホームページミックスを使用してしかアップロードできないことを教えていただきました。まあそれならそれで仕方がない、データをコピー・ペーストすれば比較的短時間で準備できるわいと作業を始めた所・・・何と貼り付けできない!内臓のテンプレートでしかレイアウトできない!自由にリンクが貼れない!という制限事項がとっても多いソフトである事が分かりとほほ状態に陥ってしまいました。ソースを見て変な所に変なタグがいっぱいある訳はこのテンプレートにあることがわかりました。確かに初心者でも簡単に作成できるというコンセプトのソフトであると理解すれば良いのですが、公共施設のサイトに使用するのは何だかなーという気がしてなりません。

しようがないので当該施設が利用されていない日で当方が雨のため畑作業できない日に鍵を開けてもらい、必死こいてデータを打ち込み1日掛けて何とかなりました。ヤレヤレ

しかしそのために作った電子地図はリンクできないので私のサイトの地域紹介の部屋に貼り付け当該施設のサイトからリンクを張りました。

今週の作業を旬の部屋に追加しました。

最近国土地理院の電子国土にはまっています。地域の団体が開設しているwebサイトに利用しようと勉強中。

旬の部屋で草取りのことを書きましたが、二宮尊徳先生は「草も作物も一様に育つのは自然の摂理でありこれを天道という。報徳ではこれに対し人と作物の役に立つように草を引っこ抜く、これを人道という。人道は文字通り人為的であるため放っておけば必ず天道が勝る。よって人道を正しく務める事が大切で、至誠、勤労、分度、推譲という報徳の教えをよく実践せよ。」と説かれています。草と向き合っている私としてはなるほどと感服するしかありません。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。またそちらには記してないのですが籾蒔きをしました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。今年は雨の日が多いような気がしますが、昨年の日記を見てもこの時期は結構雨の日が多いようで晴耕雨読ではなく雨の日は厨房にこもり柑橘類の加工で過ごしています。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

先週作った書類で16日に確定申告しましたが、機械作成のためかノーチェックで受付を完了しました。確定申告会場にはパソコンが10数台準備されていましたが空くのを待つ人が20人以上もおり、自宅でパソコンを操れる事のありがたさを実感しました。

毎年この時期は報徳社の決算書類の作成をします。2月末の総会で承認を得た後、県教育委員会と大日本報徳社に提出する書類ですが、財務諸表の作成はエクセルで行うので計算間違いもなくパソコンがなかった時代に比べるとずいぶん楽になりました。

またこの時期は確定申告の時期でもありますが、これも国税庁の確定申告書等作成コーナーの使い勝手が良くなったため今年はここを利用し半日も掛からずに作成できました。便利な時代になったものです。

たいした物は入っていないお倉ですが、屋根が大分傷んできたので瓦を降ろしガルバ鋼板に換える工事が今週後半に始まりましたが、思っていた以上に傷みはひどく垂木も全面交換となってしまいました。垂木を止める釘はほとんどが洋釘でしたが一部に和釘が使われていてびっくりしました。明治20年には洋釘に切り替わったとのことで、おそらくその頃に建てられたものと推測されますが築120年ということであり、地震や台風に耐えよく持つものだなと感心しました。

旬の部屋を更新しましたが冬の部屋も今回で終わり来週から春の部屋になります。

本日は夜に地区振興協議会の新年会が、また29日には菩提寺の護持会新年会があります。会社勤めをしていた時よりもこういった機会が増えました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

年末年始の様子を旬の部屋に掲載しました。

さて旬の部屋に師走の仕事を掲載しました。本年の更新はこれが最後になります。

お寺の護持会で会計役は別におられるのですが高齢でありまたパソコンができることから私が代行しており、過日決算案を役員さんたちに見てもらいました。一見面倒なように見えますが、複式で簿記をしているとお金の動きが良く分かり、専門家が考え出したものはやはり違うわいと感心します。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋を冬バージョンにいたしました。厳密にいうと秋の作業ですがその中に今週の作業を掲載しました。

また昨年挙行された菩提寺の方丈さまの晋山式に参加されたお坊様数人ともお話をする事ができ大満足の研修会でした。

一方、先週の観艦式予行で目の当りにした自衛艦くらまが出発前の27日夜半関門海峡で韓国船と衝突したのはショックでしたが、帰ってきて情報収集したところではくらま側に非がないとのことで一安心です。しかしあの雄姿を再び見ことができるかが心配です。

今週はわずか1日だけの畑作業でしたが、旬の部屋に畑の様子を掲載しました。

今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

週末は地区の祭典があるためいつもの日曜日更新を2日早めました。当地区は少人数であるため全員で役割分担しないと屋台の引き回しができない状態で、私も料理当番を仰せつかっており手が放せないためです。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

先週の棚作りで木工に目覚めた?のか、以前東急ハンズで仕入れたミニ切り出しの柄と鞘を作りました。材料は以前作った焼台座卓の残材の桜です。鉋仕上げの後木賊で磨きましたがとてもすべすべになり驚いています。

神社の祭典まであと1ヶ月を切り、気温も少々下がり作業し易くなってきたので祭典用の屋台を収容する小屋に、作り付けの棚を同好の士と2人で2日間かけて作りました。構造用合板16枚を使い、間口・高さ共約1間・奥行き2尺3寸で落とし戸の付いたものを2棚作り、残材で箱まで作りました。これで段ボール箱にごちゃ混ぜに入れていた祭り用品が整理できるはずです。

それにしても同好の士というのはありがたいもので、私が現物合わせの材料取りと組み付けの際の補助、相方さんが組み付け、という作業分担が自然とできたため待ち時間も生ぜず当初3日は掛かると予想していたものが1日短縮でき、大満足でした。

今週の27日に、貰い物のチケットを握り締め富士総合火力演習に行ってきました。

昨年は悪天候であったのとは対照的に富士山頂付近に雲があるほかは青空が広がり絶好の天気でした。予行であるにも拘らず0845に会場へ到着したときにはスタンド席は既に満員。前面シート席での観覧となりました。対地模擬爆撃に飛来したF2をアナウンス前に発見するという好スタートも天候のおかげ、榴弾砲の曳火射撃で富士山型がきれいに見えたのも天候のおかげです。

一方明るすぎてAH1Sの射撃は曳光弾がわずかに見える程度でした。

シート席では前の人の頭に遮られ戦車の射撃はよい画像が得られず、画像では味わえない衝撃音に酔いしれるしかありません。

高台での87式自走高射機関砲の水平射撃はまあまあの画像が得られました。

前段演習の最後を飾る空挺降下もきれいに見えた今年の総火演でした。

超はしょり報告でした。

さて旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

今年は諦めていた富士総合火力演習のチケットを入手し大感激です。昨年までとは違うルートでしたが、チケットあるんだけどどうよとのお誘いに飛びついてしまいました。私がこういう方面の事が大好きというのを知っていて声をかけてくれたのが大変嬉しかったです。ということでトップページにチケットを掲載しました。

旧盆の今週の様子を旬の部屋に掲載しました。

午前は艦内の一般公開ということで2艦を観て回り、くらまではキャップをゲットしました。

午後は体験航海で、葉書で応募したのですが地方協力本部のお話では応募倍率は約10倍とのことで、くじ運の悪い私は当るわけがなく見事に外れ、最終手段である当日のキャンセル待ちでうらがに乗艦することができ、2時間の体験航海を堪能しました。とはいっても2艦の入出港作業を含んでの2時間ですから港をちょっとでた所で反航したくらまと発光信号、敬礼をかわし、

ほどなくうらがも転舵して港に向かうというあわただしさで、転舵直前のうらがから見たくらまのすぐ先には清水港が見えるという状態です。

ほどなくうらがも転舵して港に向かうというあわただしさで、転舵直前のうらがから見たくらまのすぐ先には清水港が見えるという状態です。 燃料が高騰している現在精一杯のサービスと思い満足するしかありませんが、私の楽しみは艦橋で入港作業を見ることで、今回もじっくり眺める事ができました。今回は先任海曹が艦橋におられ、微に入り細に入り解説してくれたのもラッキーでした。

燃料が高騰している現在精一杯のサービスと思い満足するしかありませんが、私の楽しみは艦橋で入港作業を見ることで、今回もじっくり眺める事ができました。今回は先任海曹が艦橋におられ、微に入り細に入り解説してくれたのもラッキーでした。 艦首でもやい作業中の様子ですが、もやい綱をきれいに並べ、手前には浮環をはじめ備品が整頓してあるのが感心するところです。ちなみに青い籠はサンドレッドが収納されていたものです。この後艦内の片づけがあり、1600頃から非番の乗員は上陸していきましたが、制服を脱ぐと民間人と区別がつかない変身振りに和んでしまいました。またランニングをする人がかなりおり、海上自衛隊もメタボ対策に懸命であると思った今年のできごとでした。

艦首でもやい作業中の様子ですが、もやい綱をきれいに並べ、手前には浮環をはじめ備品が整頓してあるのが感心するところです。ちなみに青い籠はサンドレッドが収納されていたものです。この後艦内の片づけがあり、1600頃から非番の乗員は上陸していきましたが、制服を脱ぐと民間人と区別がつかない変身振りに和んでしまいました。またランニングをする人がかなりおり、海上自衛隊もメタボ対策に懸命であると思った今年のできごとでした。雨でたいした作業はできなかったのですが旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

係留場所にサンドレッドが飛び、これに固縛された舫が埠頭に着いた瞬間に艦首旗が掲揚される光景はいつ見てもよいものです。つづいて艫も同じように舫綱が渡され0800入港完了。この頃には雨はあがりました。

艦内公開は0900からでしたが、またもや雨!このため艦橋の見学は一時ストップが掛かったのですが雨が止んだため見学できる事になりよろこび勇んでラッタルを昇りましたが流石にこのクラスになると昇りがいがありました。説明員の中に19歳の海士君がおりまして、平成生まれがもう乗り組むようになったんだと感無量でした。きびきびした海士君でした。前甲板の127mm砲の左側にはペンキの剥げた部分が???

「本艦は訓練の帰りでして、これは訓練で発射した砲弾の撃ち殻薬莢の跡です」との説明でしたが、「撃ち殻薬莢」という伝統ある用語を聞き嬉しくなってしまいました。その後も雨が降ったり止んだりの天候で2時間ほど埠頭をうろつき帰ってきました。次は8月1日です。

旬の部屋に今週の作業を掲載し、トップページの花を鷺草に入れ替えました。

17日には県の教育委員会による梅橋報徳社の調査(監査)がありました。法人制度改革の移行期間中のことで、従来型の調査は今回限りとのことでしたが、活動の内容について問題ない結果であり、HPを開設している事も評価していただきました。

ということもあった今週ですが、畑仕事の様子を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

60の手習いでマクロの勉強を始めました。自主的にではなく必要に迫られて、です。300枚近くの領収証を発行しなければならないイベントがあり、手書き領収書を作成するのではとても大変で「マクロを使えば簡単ですよ」とアドバイスしたのですが、無責任な発言は控えるべきであり、サンプルを作成して提供すべきだと反省しての行動です。悪戦苦闘しましたが何とか氏名リストを元に1枚づつの領収証に転記して順に印刷し、氏名リストが空欄の所で処理を終了するマクロができあがりました。これで正確迅速に作成できます。

また26日は自治会の依頼で書類作り、27日は菩提寺の護持会の会合、本日午後は市民総代会と農作業以外の仕事が多い週でもありました。

今週の農作業を旬の部屋に掲載しました。

で旬の部屋に今週の作業を掲載、またこれまでに作ったものに囲炉裏風焼台座卓を掲載。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

住んでいるところでの市長選と市議選が今月19日の投票日となり、市議候補の後援会での連絡員の役が回ってきました。会合は夜がほとんどで、晩酌が楽しみな私にとってはありがたくないのですが地元選出議員がいなくなるのも困るので止むを得ません。

財務事務所から書類が送付されてきました。何事かと開封した所、昨年12月1日に施行された公益法人改革により手続きをしないと法人県民税が徴収されるとのことで、申請により向う5年間は減免されるので今年度中に手続きをするように、という内容でした。早速様式をダウンロードし添付書類もパソコンで作成したのですが、手書きで作成しなくても良い便利な時代になったものだと思うと共に、50歳に近い私にパソコンを使えるようにしてくれた会社に勤めていたからこそ、現在その便利さに浸れる事ができることを会社に感謝する出来事でした。

先週行った報徳社の社員総会で役員の任期満了による改選があったので、法務局で登記をしました。今までは会社勤めであった関係で司法書士に業務委任していましたが、今回は時間が一杯あるため初めて自身で登記申請し用と思い立ち法務局に出向いたところ、とても親切に相談を受けてくださったため、指導されたとおり作成した書類はすんなりと受理されました。こんなんであればもっと以前から自分でやるのであったと思うくらい簡単でした。

先日作った単管小屋ですが、板の死に節の部分から雨漏りがするので銅板でパッチを当てました。次の雨の時に効果の確認をする予定です。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

本日は地区の神社でこの1年の厄を祓い新年の幸多かれとお祈りする大祓いのお祭りがありました。いよいよ今年も押し詰まってきました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

今週の作業の様子を冬の部屋に掲載しました。

晋山式当日はあいにくの小雨で、折角の稚児行列もあまり見栄えのしないものになってしまいました。行列の最後に新命住職がいます。孫が参加する予定でしたが前日から熱が出てしまい参加できませんでした。とほほです

晋山式当日はあいにくの小雨で、折角の稚児行列もあまり見栄えのしないものになってしまいました。行列の最後に新命住職がいます。孫が参加する予定でしたが前日から熱が出てしまい参加できませんでした。とほほです 新命住職が須弥壇に立ち、問答をする晋山開堂の様子です。

新命住職が須弥壇に立ち、問答をする晋山開堂の様子です。 新命住職を前にした首座法戦式(しゅそほっせんしき)で僧からの問いに竹箆(しっぺい)を突いて答えを述べる首座和尚。

新命住職を前にした首座法戦式(しゅそほっせんしき)で僧からの問いに竹箆(しっぺい)を突いて答えを述べる首座和尚。で、立冬も過ぎ一段落したので今週の作業を開設した冬の部屋に掲載しました。

さて来週末はいよいよ晋山式とその前に前方丈さまの本葬があるため、定期更新はできないと予告しておきます。

今週13日は菩提寺の晋山式での稚児行列をするお稚児さんの衣装合わせがありました。109名のお稚児さんが参加するため、9時説明会スタートで記念写真の終了が11時近くと長時間にわたり、じっとしている事のできないお稚児さんは大変だった事でしょう。私は晋山式の記録係を仰せつかっているので、途中の様子を撮影しましたがちょっとフライングして2枚ほどをご紹介します。

この3倍ほどの広さを使い着付けの練習をしています。

この3倍ほどの広さを使い着付けの練習をしています。 眉と鼻筋を描いてもらって完了。この後は記念撮影です。

眉と鼻筋を描いてもらって完了。この後は記念撮影です。沈丁花がよい香りを振りまいているためトップページに画像を掲載しました。また旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

このホームページとは直接の関係はないのですが、11月に菩提寺の晋山式があり各種準備を行っています。その予定には入っていないのですが、参道脇のガードレールが水垢で汚れており気になっていたので9日に清掃作務を行ってきました。丸1日掛かりましたが、ピカピカになって私自身は大満足です。

本日は地区の公会堂で、道元講が行われます。区民全員が曹洞宗の檀徒で、公会堂が廃寺跡にあることから、両祖忌に一番近い日曜日に公会堂に集まり、般若心経を唱え食事を共にするという行事が昔から行われています。

10日から2泊3日で本山研修にいってきました。曹洞宗大本山永平寺に1泊し、法話、坐禅、朝のお勤め等の研修をいたしましたが、0310起床には正直緊張し、とても熟睡できたものではありませんでした。しかし座禅は中々気持ちの良いもので、時々はやってみたく思います。2日目の0830で研修は終了し、以降は懇親に移行、アルコール解禁となりました。お寺さんや他のお寺の檀信徒さんと知り合いができ、有意義な研修会でした。

趣味の部屋の区分に陸を加え、陸海空が揃いました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

記載にあたり雑草であるイシミカワはWebで逆検索したもので「雑草、図鑑、とげ」で検索したら一発でヒットしました。管理機のエンジン諸元寸法も三菱重工のHPから検索したもので、今更ながらWebの便利さを痛感いたしました。

トップページにフェイジョアの花を掲載しました。

静浜基地祭の18日の様子を追加しました。

木工品に踏み台を追加しました。昨日午後からと今日は朝から雨なので作業ができました。

昨日は原川にある金西寺の本尊である薬師如来のご開帳が例年のとおり行われました。土曜日にもかかわらず昨年より参詣者が少なかった気がします。

このHPの画像を撮影しているデジカメの電源が入りっぱなしになるトラブルに見舞われました。入院です!代替機があるので実害はありませんが、余計な出費がかさみます。とほほ

上の孫は、妹の頭をなでたり、あやしたりとお姉ちゃんのような振る舞いと赤ちゃん返りとがでていますが、前者の方が圧倒的に多くじいじとしては一安心です。

24日に長女が2人目の女の子を出産し、2人の孫を持つじいじとなりました。

昨年の10月4日に購入したソーラーLEDライトの単四型ニッケル水素バッテリーが半年もたず昇天いたしました。購入時に付属していたものは説明書に「動作確認用であるため寿命の保証はいたしません」とあるとおり、1ヶ月足らずで容量が極端に少なくなり、P社製のものに替えました。それが今月15日に突然不灯となったため調べたら2本中1本が電圧0!今度はS社製のものにしましたが、今度はいつまで持つか興味があります。ちなみに動作確認用のものは原産国表示無し、P社はMade in CHINA、S社はMade in JAPAN、で価格は国産メーカの方が安いのですからイヤになってしまいます。

今週の農作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

先週火鉢を紹介したのですが、火鉢作りをアップしていなかったので、これまでに作ったものに火鉢の製作過程を追加しました。

1昨日36年9ヶ月勤務した会社を定年退職いたしました。配属の職場と以前の職場の2つから花束を貰い、退場時には職場の皆さん、総務部の皆さんのみならず社長まで見送って頂き感謝感激でした。

昨日に続き、本日は旬の部屋に今日の作業を追加しました。

で、先週の土曜日に海上自衛隊のYS11に体験搭乗する機会を得ましたのでその様子をアップしました。また念願のさつま芋の画像(10月16日撮影)も併せ追加しました。

8月に開催された清水みなと祭の際参加した護衛艦の様子をやっとアップしました。歳を取ると根気がだんだんなくなってくるのを実感しています。まだ総火演の様子も手付かずですし、来週は海自航空機体験搭乗も控えているしやる事は一杯あります。

宅は飲み水以外は井戸水を使っているのですが今月に入って濁りが入るようになったので井戸換えをしようと業者さんを探したのですが静岡県西部地区で2件しか電話帳に登録が無く、どちらの業者も今抱えている仕事で一杯なため急には対応できないと言う返事・・・ホームセンターに行ったら土砂・汚水用の水中ポンプがお手ごろ価格であるじゃないですか。昨日半日かけて井戸の中の土砂を吸い上げました。効果覿面で元の澄んだ水にもどりました。やれやれです。

JSDFの画像処理は未だ未着手です。

5日の清水港での自衛艦の様子と、25日に初めて見た陸自の総合火力演習の様子もアップしたいのですが気力が失せています。

会社は夏休みなのですが、遠州袋井の花火の見物やお盆の準備で忙しく、清水みなと祭の画像処理は未だ手が付きません。

4日に撮影した清水港の護衛艦の画像は追って掲載いたします。

8月4日には清水みなと祭で自衛艦が入港体験公開があるのですが、家族全員参加でだした応募はがきは全部外れ。しょうがないので停泊中の一般公開と入出港を岸壁から見ることにします。

台風一過とはいえ曇の本日、畑の様子と、今までできなかった静浜基地航空祭の後半の様子を掲載しました。

更新が不規則ですが来る13日は静浜基地の航空祭があるため週末はそちらに出かけるため更新は無理でしょう。

旬の部屋に土日の様子を掲載しました。

今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

地区の祭典が7、8日であったため更新が1日遅れましたが、本日の畑の仕事を掲載しました。

畑の様子を旬の部屋に掲載しました。

本日午前中は菩提寺の清掃で不要な竹の伐採、帰ってから竹炭用の竹の伐採と竹尽くしの半日でした。夕刻には区の行事であるお道元様(道元禅師のご命日である29日の直前の日曜日に公会堂に集合してお経を唱える)があります。農作業のほかにもいろいろやることがあり、休日=会社が休みの日ということです。

気象庁の梅雨明け宣言はまだですが完全に夏モードです。そんな中での畑の様子を掲載しました。

九州では大雨のため各地で被害が出ています。こちらでは幸いに曇や雨の日が続く程度で済んでいるのはありがたいと思わなければいけないのかもしれません。

旬の部屋に畑の雑草の様子を掲載しました。

本日の新聞で訃報欄を見たら知っている人の名前が!祇園祭に出かける前に小学校同級生の訃報電話が!先週といい今週といい不幸が続きます。

旬の部屋の更新をしました。またトップの花をフウランに変えました。

さてこのサイトでは、旬の部屋を更新しました。

勤務先でも人事異動の内示を受け、公私とも忙しゅうございます。

5月27日は海軍記念日ですが、とんでもない日になってしまいました。

戦死された方の家族はもっとつらかったと思います。

生きて帰った父のおかげで、戦後まもなく私が生まれました。体面上、イデオロギー上で「戦争反対〜」といっている輩を軽蔑します。

さて、旬の部屋を夏バージョンにしました。本当は先週にしなければいけなかったんですよね。

この1週間は大変な目にあいました。先週分のホームページを更新した後でパソコンがいうことを聞いてくれなくなっちゃったんです。なだめてもすかしても、セーフモードからノーマルモードに戻れなくなりしようがないので、再セットアップを行うはめになったという次第、やっとセットアップでき、今週の更新に間に合いました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

報徳の部屋に平成17年度の事業報告を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に畑の様子を掲載しました。

昨日だけで堪能したので本日は農作業と、お盆の迎え火の準備をしまし、農作業を旬の部屋に掲載しました。

トップページの花を変え、今週の作業を旬の部屋に掲載しました。

ここでしか披露しないのですが、敷地内の枇杷は毎年実がわずかに色付き始めるとハクビシンが現れ夕食にされてしまい、人間の口に入ることはなかったのですが、今年は現れ始めの時期にASGのMAUSERでBB弾を浴びせかけたところ、以降出現せずおかげでかれこれ20年ぶり位に枇杷を味わっています。想えば3月に亡くなった菩提寺の方丈様のおもてなしに自家製枇杷のシロップ漬けを差し上げたところ大層お喜びになったことを思い出してしまいました。方丈様がハクビシンを退治してくださった??

本日は、旬の部屋に畑の様子を掲載しました。

3日に起きた県警航空隊のヘリコプター墜落事故。この機が離陸後西進し磐田付近で反転、その後事故に至るわけですが、小豆の種を蒔きながらこの機を見ているんです。旅客機以外の航空機の爆音には反射的にそちらを見てしまう習性を持つ私は、ヘリの音に腰を上げると県警のブルーの機体、「おー、GW中の交通状況監視か」と思っただけでしたが、帰宅後ニュースで同機の墜落炎上を聞き絶句。先月21日のロック岩崎さんの墜落も記憶に新しいところ・・・航空関係は今年はあまり良くないかも(5月15日の静浜基地祭は行こうか行いかまいか思案中)

訃報といえば21日にロック岩崎さんが事故でお亡くなりになりましたが、昨年の清水港祭りでのアクロが見納めとなってしまいました。

本日はトップページの花を藤と成長したお茶の芽に替えました。旬の部屋に発芽した野菜の画像および今週の作業を掲載しました。

旬の部屋に今週の作業を追加しました。今年は里芋の種が腐ってしまいトホホでした。

今週の作業の様子を旬の部屋に掲載しました。

JW_cadの学習は、関係ネットのおかげでそこそこに進んでおり、大工さんに提示する検討図くらいは入力できるようになりました。それにしても一昔前高いライセンス料を取っていたCADソフトが無償で提供されるようになったのは想像もつかない出来事で、JW_cadの開発者さんに足を向けて寝られません。

昨日からJW_cadの学習を始めました。はたしてマスターできるでしょうか?

大晦日の強風・雨天の影響が残り、初日に照らされる富士山は雲をかぶっています。

大晦日の強風・雨天の影響が残り、初日に照らされる富士山は雲をかぶっています。 昼近くはすっかり晴れ、強い季節風により風下に雲が湧きあがっている富士山。

昼近くはすっかり晴れ、強い季節風により風下に雲が湧きあがっている富士山。トップページの花を蝋梅に変えました。今年は暖かなので開花も早いです。

旬の部屋にお正月を迎える準備を掲載しました。

今年の3月に入れ替えたパソコンがこけてしまいました。今週は以前使っていたマシンで更新をかけていますが便利なものほどこけた時に大変です。本日は朝からバックアップデータをCDRに落としたりで生産的な仕事は何もできません。

さてトップページの花を山茶花に入れ替え、今週の畑作業を旬の部屋に掲載しました。そちらでも書きましたが今年の農作業はガックリ状態です。

さてトップページの画像をたけのこに変えました。孟宗竹のたけのこはもっと早いのですが真竹は今が旬です。孟宗竹に比べあくが少ないので水でゆがいただけで食せます。この他旬の部屋に今週の作業を掲載しました。

一応セットアップが済んでさてホームページをいじろうと思ったら、愛用のFrontPage Expressがインストールされてないじゃありませんか!やっとのことでダウンロードサイトを見つけ事なきをえたのですが、更新して上書きしようと思ったらこれまたエラー表示がでて受け付けてくれません。こりゃ前のパソコンをホームページ作成用にせにゃならんのかいなとおもったのですが、データ移行の際ファイルが読み取り専用の設定になっていたことが分かりやれやれ。いろいろ勉強になります。

トップの花を入れ替え、3週間たまった農作業の様子をアップしました。

梅橋報徳社の平成15年度の決算報告を掲載しました。

師走恒例のくわい掘りを旬の部屋に掲載しました。

本日は風もなく良い日でしたので久しぶりに原野谷川親水公園にバルサヒコーキを飛ばしに行ったのですが、サーマルがたくさん発生しており滞空時間約3分を記録しました。いつもこういうコンディションだといいのですが、これから冬に向かい季節風が強くなるのでなかなか飛ばす機会がなく残念です。

旬の部屋に畑の様子を掲載しました。

10月末に行われる海上自衛隊観艦式の乗艦券応募に申し込んだのですが、未だ到着せず!今回はハズレか

これ以前の記録はここからお倉にご案内します