堀内誠一

1932−1987

グラフィックデザイナー、絵本作家

1932(昭和7)年、東京生まれ。小学1年で私家版雑誌を作りはじめ、戦後のどさくさで13歳で高2になり、14歳で伊勢丹宣伝部に入社したというまさに早熟の天才。9年間の伊勢丹勤務の後、アドセンターに入社。「血と薔薇」で三島由紀夫をヌードにさせ、「アンアン」創刊のアートディレクターとなる。

堀内誠一さんが、それまでの日本の雑誌を変えたといっていい。雑誌にビジュアルの美しさを初めて持ち込んだ人である。アンアンの創刊準備号である「平凡パンチ女性版」で、共に仕事をした金子功さんを、堀内さんが「アンアン」のファッション・ディレクターに任命したことから、金子さんは、世界に類を見ない”雑誌系ファッション・デザイナー”になっていった。2人は、49号までコンビを組み、堀内さんはパリへ移住し、金子さんはピンクハウスを始めた。”雑誌の神様”堀内誠一さんがいなければ、アンアンに連載された「金子功のいいものみつけた」、初期アンアンのスタッフで作られた「金子功の絵本」は存在しなかったであろう。

金子さん、堀内誠一さんを語る

堀内誠一さんが亡くなられて10年目の1997年8月17日、追悼文集「堀内さん」が、夫人の堀内路子さんを発行者として私家版の形で発行されました。この本は、生前の堀内さんと関係があった方々からいただいた追悼文によって構成されており、関係者各位に配られた非売品です。その中から金子さんが堀内さんに捧げた追悼文を紹介いたします。なお、この文章は、三宅菊子さんによる聞き書きです。

あの懐かしい緊張の瞬間―――――金子功

21歳だった。アド・センターというところに入れてもらったが、どんな人たちがどんなことをしている会社なのかもわかってはいなかった。文化(服装学院)を出て、デザイナーの卵ともいえないほど若かった。

初めて堀内さんに会ったのは、このアドセンターで。初めての長いフランス旅行からちょうどその頃帰ってこられた堀内さんが、ずっと前からアド・センターにいたえらーい人だと知ったのは、会って何日も経ってからだ。

古い西洋館が社屋で、それ自体ひどくお洒落な会社だと僕は思っていたし、家の中に靴のまま入っていいのも凄く洒落たことに感じていた。が、もっと驚いたのは、堀内さんが紺色のヨットシューズに履きかえて社内を歩き回ること。ジュート底の、日本ではもちろん売っていない、見たこともないしろもの。この人、お洒落だなぁ、と感心した。あのときの印象は今でも強烈だ。

住んでいる世界が違う、怖い人。堀内さんはその頃、アートディレクターとして、グラフィックデザイナーとして、強烈な存在だったが、そこまでの道のりを独学で切り拓いてこられた、という。知るほどに畏れ尊敬する気持は増大していった。

ばかな事柄・人、をばかと言う。堀内さんの一番怖いところはそこだった。それを当人の目の前では言わない。表面上はニヤニヤするかブスッとするかなのだが、「ばかね」と断言しているのがよくわかった。圧倒的に美しい仕事をし、しかも仕事にスピードのある人。堀内さんの迫力が僕を圧倒した。

一緒に仕事をさせてもらったのは、アンアンの創刊から二年ほどの間。その体験は一生の中でも大きな事件だった。テーマかロケ地か、何かヒントをひとこと、堀内さんが言う。それだけをたよりに、必死で考え、服を作る。編集の人が、こういうことをやるのよ、と言ってくることもあった。が、それも「モロッコにロケに行く」とか、「次はインド」といった簡単な言い方。今で言うコンセプトだ企画内容だ、というような議論は一切ナシ。

アメリカの、どこだか知らない土地に行く、と決まって、堀内さんが写真を一枚見せてくれた。ピューリタン・カントリーなのだ、と言う。クエーカー教徒とかアーリーアメリカン・スタイルの家具とか、そんな言葉も知らず知識もまるでなかった僕ら。無我夢中で黒い服ばかり作った。そのとき堀内さんが珍しく褒めてくれた。まぐれだったにせよ堀内さんのイメージに合っていたのだろう。あの躍り上がりたい嬉しさは忘れられない。

僕ら、というのは僕とモデルのユリ。ふたりとも堀内さんに比べれば赤ん坊のように何も知らない。その僕らが堀内さんと一緒に撮影旅行に行く。あの旅は今でも全部覚えていて、想い出すたびに新しい刺激だ。

旅の日々が途方もなく楽しかったのは、堀内さんが美味しいものを食べさせてくれる天才だったから。「ここ、入ってみようか」と言ってフラリと入る、そのどの店も凄く美味しい。トレドの街並みが、由緒ある教会や城がどうであったかよりも、「トレドで堀内さんと行ったあの可愛いレストラン、美味しかったよねー」というのが、ユリと僕とのトレドの記憶となっている。どこの土地に関しても、一緒に食べた美味しかった食事の記憶が強烈。

|

|

| アンアン1972年1月20日号(No.45)「DUTCH COUNTRY」堀内さんが褒めてくれた黒い服。 |

アンアン撮影隊は、堀内誠一をリーダーに、吉田大朋、立木三郎の2人のカメラマン、ヘアの松村真佐子、デザイナーの金子功、モデルの立川ユリと秋川リサが基本メンバーだった。1970年夏のスペイン、モロッコ、ポルトガルロケは、東京からパリを経由してマドリードに入り→トレド→コルドバ→グラナダ→マラガ→カサブランカ→マラケシュ→リスボン→ナザレと回った。1970年の9月5日号(12号)〜10月20日号(15号)まで4号に渡って掲載された。左はトレドの民家の屋根で撮影した写真(13号)。右はモロッコロケ(14号)。今見ても斬新なレイアウトだ。現在のような、原稿より先に誌面をデザインし、デザイナーが「○字×○行」と指定した文字数に合わせてライターが文章を書く方法(先割)は堀内さんの仕事から定着したのだ。堀内誠一は日本の雑誌のアートディレクター第1号であり、彼によって国内の雑誌は活字からビジュアル中心に移行していった。 |

ネパールの猛烈に寒い山中のロケ、インドのガンジス河畔のロケ、それからモロッコ。日本での日常からすれば、異常な状況の中でのロケが、今では特別に懐かしい。

ひどく恐がりな僕は、ベナレスのガンジス河畔などでは周囲の異様さに驚き入って口もきけない。河畔は裸足で歩くことになっていて、靴を履いていると信者たちに叱られる。それだけでも僕は震え上がる。いっぽう堀内さんは、「ここで向こう岸から、夜、撮ろうよ」などと言う。恐ろしいことを簡単に口にし、簡単に実現してしまう人だと思った。

インドだからマドラスチェックで服を作ろう。僕はいたって単純なところから発想して、遮二無二デザインと服作りをするだけ。それを堀内さんが、「あ、マドラスチェック、いいね」と言う。その瞬間に、どんな無理難題でも堀内さんの考えにはすべて従わねば、というような気持になる。僕はインドが好きになれなかったが、ユリは大好きで感激して、それでますます堀内さんを好きになったようだった。ユリにはいつも凄く優しい人だった。

ヨーロッパ、アメリカ、あの2年間にいろいろな旅をした。「また行くからね」というひとこと。場所は堀内さんが決めていて、ほかに説明はしない。で、僕なりに、モデルのユリは彼女なりに、カメラマンも無論のこと、全員が自分の力を振りしぼるしかない。なんと大胆で、贅沢なページ作りだったか。

|

|

| インド・ネパールロケはアンアン1971年4月5日号(26号)に掲載された。革や毛皮、羊やヤクの毛で荒々しく織った上衣、チベット風のシャツやブーツ、不思議な模様の金具のアクセサリーなど、ネパールでユリさんが着てるのは、カトマンズで金子さんと一緒に買った本物の民族衣裳。この時の体験が、後の金子さんのインドやネパールをテーマにしたコレクションに生かされた。写真は海抜7800フィートのダマンからヒマラヤ連峰を望んでいる所。 |

ガンジス川のヒンズー教徒の沐浴。ユリさんはマドラスチェックのパッチワークの服を着ている。 |

|

| ガンジス川の日没。 |

日本国内でも、堀内ディレクションのページでは、忘れられない仕事を数多くさせてもらった。”日本特集”というのがあり、いくつものチームが各地へ散った。僕らは堀内さんから「萩」と言われて萩へ行った。袴や着物を持って行った。自転車を借りて、着物で、ブーツで、自転車に乗っている写真などを撮ってきた。その頃は、スタイリストのような仕事もやっていたのだが、僕にはそれもファッションデザインの一部だったような気がする。

東京に戻っておそるおそる写真を見せた。堀内さんは予想外のページ数をとって構成してくれた。ページが予定の何倍かになった、という誇らかな気分と、写真を見せるまでの恐怖と、その二つともが思い出すたびに震えてしまう記憶。

写真を見てもらう、仕事を見てもらう、その瞬間にあれほどドキドキする人は堀内さんのほかにはいない。カメラマンの一人一人もそうだったと思う。あのドキドキが、今は何の分野でも失われてしまった。

ドキドキして冷汗をかいた、あの緊張こそ、堀内さんにもらった一番大事なものだ。それと、ユリへの限りない優しさと。

|

|

| アンアン1972年2月20日号(47号)は日本の旅特集。48号は金子さんの作品は掲載されておらず、49号は撮りためておいた作品を一挙に掲載した「金子功作品特集号」なので、この48号がレギュラーでの最終号となった。オープニングは、大橋歩さんが、お伊勢参りの後、伊勢湾と三河湾の島々を回っている。絵本作家の梶山俊夫さんが地元の下総中山を紹介し、彫刻家の合田佐和子さんが野沢温泉へ、モデルのブリジット・マグヌソンが京都へ、立川ユリ・マリ姉妹が尾道へ行っている。そして郷達也と立川ユリの「萩 純情画帖―時間旅行(タイムトラベル)のように―」である。この極めて叙情的な作品は、大きな反響を呼んで、女性誌の歴史に残る傑作となった。ライバル誌ノンノも萩特集で追撃し、”アンノン族ブーム”が生まれて、鄙びた地方都市に若い女性が大挙して押し掛けた。1970年秋に始まった国鉄(現JR)の”ディスカバー・ジャパン”という大々的な観光キャンペーンも相乗して、雑誌のファッションページから国内旅行の一大ブームが起こったのだ。旅の最後は、モデルの日野とも子がオリンピックが始まる直前の札幌でコム・デ・ギャルソンを着こなしている。堀内誠一・金子功・立川ユリのアンアンは、1970年3月の大阪万博開催日の9日前に始まり、1972年2月の札幌オリンピック開会式の2日後に終った。 |

|

立木義浩さん、堀内誠一さんを語る

アンアンが創刊されて、カメラマンは大喜びしたものです。やはりアドセンターにいた金子功さんが服を作って、奥さんのユリさんに着せる。その洋服を4、5点持って萩かなんかに行って、縦位置、横位置いろいろ撮って遊んで帰ってくる。堀内さんにポンと渡すと、もう16ページとかになっちゃう。そういうのが気持ちがいいわけです、仕事として。今なら、洋服5点だと多くて5ページじゃないですか。下手すると3ページの中に収められちゃうみたいな。世の中の情勢でカタログ風みたいなのが増えてきちゃいましたからね。見開きでバーンと写真を使ったって、見れば情報としてもわかるわけだけど、今はもう懇切丁寧にちゃんと服を見せてやらないとわからないって風に扱う。読者をバカにしてますよね。堀内さんは、僕たちが面白くないものは、読者も面白くないっておっしゃってた気がしますが。

追悼文集「堀内さん」より

アンアン1979年5月15日号(218号)

アンアンが月2回の発行から月3回の発行に移行する直前に作られた記念号。堀内誠一&金子功&立川ユリの3人が7年ぶりに集結し、これが3人揃っての最後の仕事になってしまった。堀内さん手書きの「アンアン海外ロケマップ」には貴重でユーモラスなイラストが随所に見られるので、ズームアップして見てみよう。

|

|

| フランス文学者であり、堀内誠一の盟友でもあった澁澤龍彦(左)とのツーショット。鎌倉の澁澤邸にて。2人は1968〜69年にかけて季刊誌「血と薔薇」(薔薇十字社)を3冊創り上げた。あらゆるエロティシズムの追求を基本編集方針としたものとしては、これを超える本質性と情報量を持った雑誌は出現していない。1970年のアンアン創刊時には、澁澤龍彦:翻訳、片山健:挿絵による海外の読み物が連載された。 |

左から金子功、立川ユリ、立木三郎、吉田大朋、松村真佐子、堀内誠一。堀内さんが残してくれた金子夫妻の唯一のイラストがこれである。金子ファンにしてみれば、ページの片隅とはいえ、このような形で残っていて本当に良かった。 |

|

|

| 堀内さんによるミッキー・マウスのイラスト。アンアン1972年1月20日号のためのアメリカ横断撮影旅行は、カメラマンもヘアメイクも最後には帰ってしまい、堀内さんと金子夫妻の3人だけでディズニーランドに乗り込んだ。従って、堀内さんがカメラマン役をやったので、ユリさんもリラックスしていて、プライヴェート・ショットに近い写真が撮れて、このような素晴らしい表紙が出来上った。 |

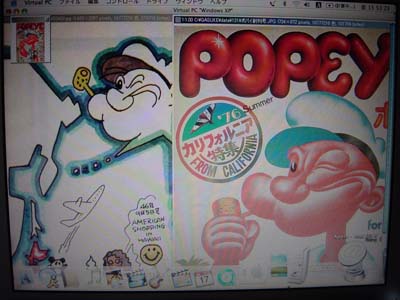

アラスカがポパイの顔になってる! ポパイ創刊号(1976年8月1日発行)の表紙の絵は、本家のアメリカの漫画家エルジー・クライスラー・セガーが描いたのだと思っていたが、これも堀内さんが描いたものだったのだ。 |

長沢節さん、堀内誠一さんを語る

初めて会ったのがもう40年前(1997年当時)以上も前かと思う。アド・センターがまだ無くて、神田小川町の、その前身のような織物出版社であった。

編集室からニコライ堂が見える坂道がとてもキレイで、私は何度か通って風景写生をしたのを思い出す。当時「流行」という月刊誌を出していて、私も時々執筆し、社長の鳥居さんとはとても親しかったのである。

ある日、鳥居さんが「ネ、天才少年を見つけたからセッちゃんにも紹介するよ」といって、いきなり一人の若い青年を呼び出す……両方がナゼか照れて上目使いに見合った。彼のスケッチブックには何かのイラストレーション……その美しい線描と、スゴく洒落たバタ臭い印象を受けて感動したのを思い出す。

その彼がやがて南平台のアド・センターを、まるごと一人でかかえこむような才能を発揮するのを見た。天才などというよりももっと大きい人物と思ったが、会って喋る時はいつももの静かな優しさに充ちているのだからもっと不思議だ。

アド・センターの今井さんや「アンアン」の芝崎さんたちと時には夜の酒場に誘われることもあったけれど、これだけはいつもご遠慮させて頂く。酒は少しなら嫌いでないが、沢山飲んでいつまでも続くお喋りと、声高の騒音とがどうしても嫌いだったからだ。パリのバーではあんな声高の人なんか一人もいないのにネ。まさかあの低音の彼までが酔って大声でまくしたてるとは想像も出来ないけど……。

私がパリのオートクチュールを見て帰ると直ぐアンアンの編集室に閉じこもり、徹夜で原稿を描くのも慣わしだった。一枚一枚を私が描くそばから取り上げて、それをたちまちモダンなレイアウトの誌面に作り上げていく魔法使いみたいな彼。そして朝になり、近くの東急ホテルのブレックファーストをみんなで食べる楽しさも加わった。

まさかその彼があんなに早く亡くなるなんて。シシリー島のシラクサで、彼を思い出す。「セツさん好みの美少年がいっぱいよ」という彼の言葉につられてわざわざここまでやってきたのだけれど、ちょっとだまされたみたいで……。でも「ポルト・ピッコロ」のいい風景が一枚出来たけれど。

追悼文集「堀内さん」より

|

|

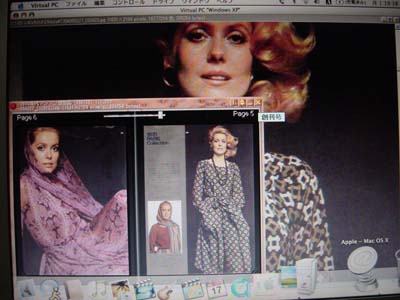

| 「ELLEが選んだパリコレクション’70春夏」(アンアン創刊号)ウンガロ、クレージュ、カルダン、ランバン、サンローランの新作について長沢節さんが解説文を書いた。カトリーヌ・ドヌーブがサンローランのモデルで登場している。 |

三宅菊子さん(「金子功の絵本」のコピーディレクター)、堀内誠一さんを語る

たとえば1920年代のパリに、アメリカの文学青年やスペイン人のピカソやキラ星のごとく天才たちが集まっていた。なんと凄い時代だったんだろう、と私たちは感嘆する。そして、時代が天才を生むのか、人が時代を創るのか、という永年の「?マーク」を想う。

堀内さんの生きた時代――1932年に東京向島で生まれ、’87年に54歳で逝った――は、そのどの部分をとっても「天才たちの時代」と言えるほど才能が輩出したわけではなかったし、日本や東京も特別そういう場所ではなかった。が、堀内さんは紛れもない天才だった。

堀内誠一がひとつの時代を創った、と言える仕事をしたし、あの時代――主として’60年〜’70年代――が堀内誠一を生み育てた、とも言える人物だ。

短すぎた生涯の年譜には、’60年代から絵本の世界で活躍したこと、’70年代に平凡パンチ、アンアン、ポパイなど数かずの雑誌のA・D(アートディレクション)やタイトル・デザインを手がけたこと、’74年から’81年までパリに住んだこと……が記されている。それから「父の時代私の時代」「パリからの手紙」「配色の手帖」など、多くはない貴重な著書。こんな風に簡潔にまとめてしまうには、堀内さんの仕事も生涯ももっとずっとユニークで複雑で豊かだったのだが、後に残された者にはその全貌を説き明かす術がない。たとえば創刊(’70年3月)から3年間にわたるアンアンのA・Dの仕事だけをとってみても、堀内さんの才能の輝きは圧倒的だった。

まだパリ・ファッションが日本の普通の女の子には夢の夢だった時代。NYのアートもロンドンのロックシーンも遠い別世界だった時代。堀内さんが隊長のアンアンのロケ隊は、パリやモロッコやヴェニスの素敵な写真を撮ってきて、世にも美しいページを構成した。当時としては凄くアヴァンギャルドにおしゃれなページだった。

が、そういう堀内さんの仕事をいま見直してみると、やっぱり凄く新しく美しい。ちっとも時代遅れでないばかりか、現在のヴィジュアル・エディトリアルがお手本にしたり(無意識にかもしれないが)コピーしている要素もかなりあるし、もっと詳細に解読してまねしてほしい。

・・・・・・後略・・・・・・

クリーク1989年9月5日号より

百科事典に戻る