|

奥盤渓山 675m 砥石山 826m

2017年 3月14日 曇り

|

|

登り・3時間(奥盤渓山まで1時間40分)休憩時間含む。

下り・1時間35分。休憩時間含む。

|

|

|

|

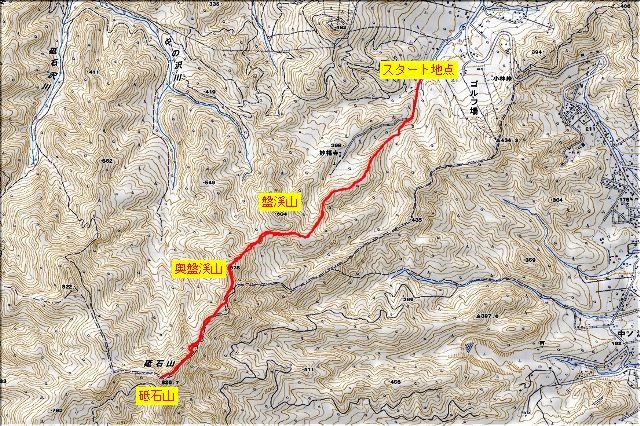

GPSトラック

|

|

|

|

スタートから盤渓山の急登手前までは何度も記載しているので割愛しました。

盤渓山の南側山すそをトラバースして奥盤渓山へのコルへと向かいます。

正面に見えるのが奥盤渓山、左奥に見えるのが三角山です。

|

|

|

|

コルから急登が始まります。

振り返ると左正面に盤渓山、右奥に藻岩山が見えます。

結構な急斜面ですが、対象物がないので平坦に見えてしまいます。

|

|

|

|

30分ほどで急登が終わり、平坦なコブ上に奥盤渓山の標識が見えます。

やはり尾根上は風が冷たく、アウターのフードを被りました。

|

|

|

|

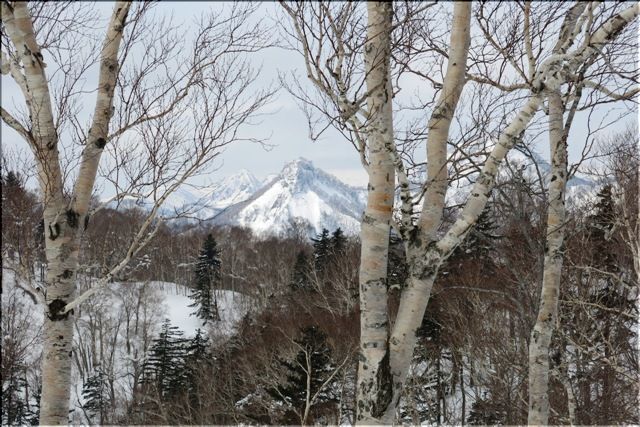

奥盤渓山の樹間から砥石山を望みます。ここから1時間少々を予定しています。

ここまではツボ足で登って来ましたが、ここからはワカンを装着しました。

|

|

|

|

三角山へと続く尾根上には雪庇が張り出していました。でも少し小さめでした。

写真は振り返って見た尾根です。

|

|

|

|

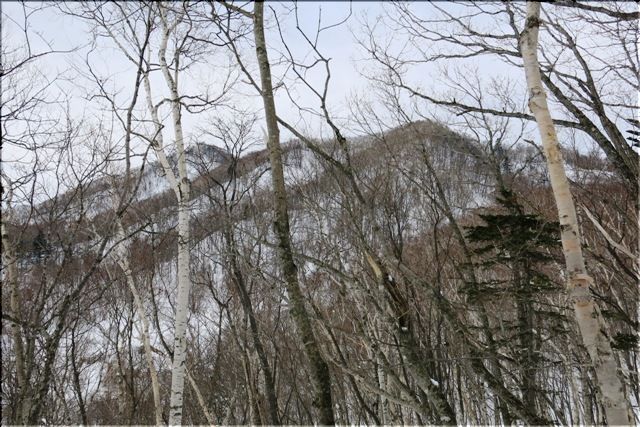

今回は三角山を北側から迂回し、砥石山へ向かいました。

正面に見える山頂尾根へ登る急登に意外と手こずりました。

ワカンのキックステップは安定感もなく、滑り落ちそうでした。

雪が固ければアイゼンが必要でしょう。

|

|

|

|

急登の途中で後ろを振り返ると石狩湾を望むことが出来ました。

小樽方面は晴れているようですが、札幌近郊はまだ曇り空のままです。

残念ながら増毛の山々を望むことは出来ませんでした。

|

|

|

|

山頂尾根が近づいて来た辺りから三角山を振り返って見ました。

ここから砥石山の山頂まではニセピークのようなコブが続きます。

|

|

|

|

何度もアップダウンを繰り返して山頂に着きました。

振り返ると藻岩山の向こうに大都市札幌の街並みが広がっていました。

|

|

|

|

山頂から南区・藤野地区を見下ろしました。

藤野三山やスキー場が見えました。

|

|

|

|

山頂の西側の樹間から神威岳や烏帽子岳、その奥に定山渓天狗岳が見えました。

無意根山や札幌岳は雲の中で、その姿を望むことは出来ませんでした。

|

|

|

|

山頂標識を横にして記念撮影です。右奥に見えるのは手稲山です。

夏なら見上げる位置にある標識ですが、積雪期は肩を組める位置になります。

この後、山頂から少し下がったところで寒風を避けて食事をとりました。

熱々のコーンポタージュは美味しかったのですが、それ以外は食欲が起きませんでした。

帰りは夏道を辿り、途中から尾根伝いにスタート地点に戻ろうかと考えましたが、

どこかでスノーブリッジを渡らなければならないので、来た道を戻ることにしました。

|

|

|

|

|