| photoスケッチ g | 445topへ | ||

| 平成30(2018)年8月16日 京都墓参&八坂の塔写真と文・俳句日高よし子 |

|||

1. 1. |

2. 2. |

||

| 1 京阪の祇園四条駅の階段を上がれば真ん前に南座。 やっと工事中のカバーもはずれて・・・オープン近し? 雨が降ったようで地面が濡れていた。ちらつく雨の中近くの 信号を渡り川端通りに出る。 |

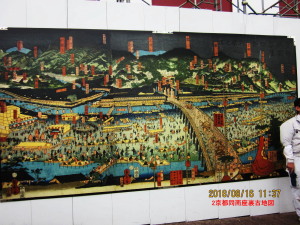

2 川端通り、南座裏側にある古絵図。以前は見掛けなかった。 人、物の移動は舟が担っていた昔・・・・。 |

||

3. 3. |

4. 4. |

||

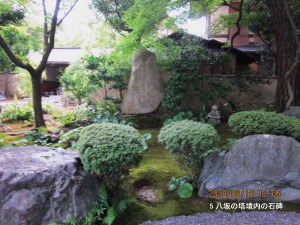

| 3 甥。子供の頃から(今は居ない下の甥も)いつも一緒に墓参。 | 4 突き当りの八坂の塔に沿って右側の路を歩き、行き過ぎようとして、 いつもは閉まっている戸口が開いている。つられるように境内に入る。 " 野仏に招かれたかいる法観寺 " 八坂の塔の境内に入ってすぐに奥の石碑が目につく。前まで行ったが 石碑は判読不能だった。カメラのシャッターを押そうとしたら急に突風に 見舞われる。京都では当たり前の筈だが、古の「時代への乱入者」 とうつったか・・そして 雨になった。 |

||

5. 5. |

6. 6. |

||

| 5 八坂の塔の軒で雨宿りしつつ塔の周りを歩くとこの正面の 裏側、斜めに生命力漲らせる樹に惹かれパチリ。行き過ぎようとして 見落とすほど小さなかたまり 野仏約30基位.が此方を向いていた。 |

6 高さ約16mの八坂の塔と、(場違いのような)傍らの小さな石仏 たち。その取り合わせが妙に嬉しくてパチリ、写真に収めた。 “ 八坂の塔 ちいさきいのちを守るため ” 法観寺・八坂の塔は幾度も火災で消失し、現在の塔は1440年 足利義教が建立したという。神社は「慶事、祝い事」、 仏寺は「忌事、弔い事」を主に行うが、どちらにしても「祈」所である ことにかわりはない。 |

||

7. 7. |

|

||

| ↑部分拡大(木材を湾曲させてはめ込む、技の極み!) |

|||

8. 8. |

|||

| 7 "戸(扉)ふたつにほんの足跡のこる京 " 八坂の塔本堂の「出入口」の戸の模様が人間の大きな足跡のように 見えなくもない。奈良、京都といえば古は天皇のおわす「都」だった所。 いまに遺る社寺の数は群を抜いて多い。寺へ足を運ばせた人たちの 「祈り」の足跡は幾重にも積み上がり層を成していることだろう。 |

8 上記のように、八坂の塔の全体だけ見ても気付かない、却って 目に付かない細部に技を施す。『見た目より中身』をおもんじる。 まさに世阿弥(室町時代に能を拡めた)の《秘すれば花》という 言葉の真髄そのもの がいま(:現在)もある。 このこころがずっとにほんをささえている。 地震国日本の建物には古の技術が使われている。 薬師寺の塔だったか(失念)? 建て替えする時に基礎部分に「遊び」 が設けてある事を発見。以降、現在のビルディングの基礎は皆この 方式を使用している。『温故知新』(古きをたずねて新しきをしる)の賜。 (因みに日本最古の五重塔、奈良の法隆寺<聖徳太子建立>は 西暦597年創建) |

||

9. 9. |

10. 10. |

||

| 9 “雨くもり 日ささず 傘さし 墓あらい” 八坂の塔の軒下で暫く雨宿りして結局諦めて傘を買い、甥とともに 墓所へ向かう。歩いているうちに雨は上がっていた。墓の近くで お供えの八ツ橋等を買う。墓寺入口から長い石畳を抜けると階段に 突き当る。以前ならこの儘この階段を上がっていたが最近はその横 にあるなだらかな階段(右№10参照ー広い路は車用(行き止まり)。 その横の溝に見える所)を上がって行く。 |

10【提言・動画】『樹に支えられている』目次で使用樹、 角度を変えて(墓寺境内)。 |

||

| 墓に着くと即、墓洗い。甥と二人でいつものようにただ、黙々と洗う。 三基並ぶ墓の内、真ん中の「日高家之墓」の側面には死んだ者の 俗名と法名・享年が彫られてある。向かって右側は私の父方の祖父母 、両親、伯父名が、同左側には私の弟妹名である。(この墓の右側の五輪 塔は「日高家先祖代々」と正面に彫字してある。 同左側の「地蔵」は父の妹で死産、母の死産の子・水子の供養墓)。 仏壇の「過去帳」にも書かれてある「12月14日」の月・命日の時も思う事 だが、墓の伯父の彫字を見ていて、ここまで生きてきてよかったと思えるのは 伯父を(伯父だけではないが)その度に偲び、お酒を供えて名前を呼びかける ことができていることである。 |

そこには私の子供の頃の「伯父との約束」を果たしているというおもいがある。 この伯父は、詩歌集「夢幻」の『瓦解』に書いている「父の兄」だった人。 改めて過去帳を見てみれば伯父の命日は「昭和36年12月14日享年54才」 となっている。 父が家を建てたのが昭和35年、私が中学2年生の時だった。 その翌年に伯父が亡くなって、父の家で葬式を行った。私本に書いたように この葬式・火葬後の父の号泣が忘れられない。 数年前に伯父と父は「絶縁」していた。私にも父からそのように言われた。 その4年後の昭和40(1965)年7月23日、父も亡くなった。51才だった。 |

||

| 445topへ このページトップへ | 平成30(2018)年8月26日 記。 | ||