|

|

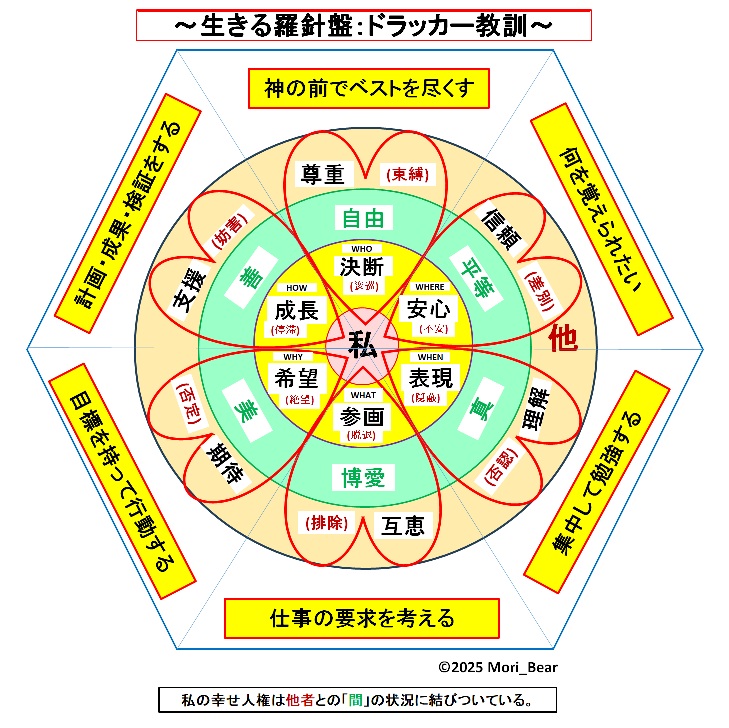

【生きる羅針盤の提案(14):ドラッカーの教訓】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

******************************************************************

「私が生きる羅針盤」を考える第14版です。今号では,世界のビジネス界に大きな影響を与えているドラッカーが,人生の中で7回の精神的な節目として職場での経験や,図書館での書物の読破から学んだ7つの教訓を,人権羅針盤に対応を試して見ることにしました。

※参照先の「ドラッカーが人生を通して得た7つの教訓」は

こちらです。

【神の前でベスト尽くす】

《説明》《2.常にベストを尽くす》「神々が見ている」と考える。

ギリシャの彫刻家フェイディアスはアテネのパンテオンの屋根に立つ彫刻群を完成させたことで知られています。彫刻の完成後,フェイディアスの請求書を見た会計官が「彫刻の背中は見えない。その分まで請求するとは何事か」と言ったところ,彼の答えはこうでした。「そんなことはない。神々は見ている」と。

※人として為すべきことは,完全なものをめざすために,神の目にかなうことを決意して取り組むことです。これくらいでいいだろうと思う自分の思惑ではなく,神の前に今いるという緊張,神に恥じない判断を意識する厳しさを自らに課す真剣さが自分を尊重することにつながっていくはずです。誰にも恥じることのない所作をする自分でありたいと,もう一人の自分が神の目を招き寄せています。

【何を覚えられたい】

《説明》《7.何を持って覚えられたいかを考える》

ドラッカーの父はシュンペーターに質問しました。「自分が何によって知られたいか,いまでも考えることはあるかね」。その質問に対するシュンペーターの答えは「昔とは考えが変わった。いまは優秀な学生を一流の経済学者に育てた教師として知られたい。理論で名を残すだけでは満足できなくなった。人を変えることができなかったら,何も変えたことにはならないから」というものでした。

※人として為すべきことは,自分の存在を実感できる居場所の確認です。自分と人がどのようにつながっているか,自分の生き方が他者と有意義な交流をもたらしているという証が必要なのです。私がいたから実現した,そのような存在証明が,どのような形であっても手にすることができたら安心できることでしょう。

【集中して勉強する】

《説明》《3.一時に一つのことに集中する》

フランクフルトの新聞社に勤めていた時,新聞は夕刊紙だったので,朝6時から午後2時までの勤務後,残り時間と夜の時間徹底的に勉強しました。その時,身につけたのが「一時に一つのことに集中して勉強する」という勉強法でした。テーマは統計学,中世史,日本画,経済学など多岐にわたりますが,一時に一つという勉強法を長年,貫いています。そのことでいろいろな知識を仕入れるだけでなく,新しい体系やアプローチ,手法を学んだのです。

※人として為すべきことは,命の器である身体を親から子へ代々受け継いでいるように,心も受け継がなければなりません。その心を形作っているのが言葉を中心としてまとめられている多様な智慧です。先人が生きることの中で見いだした貴重な智慧を受け継いで発展させることが,後を継いで生きていく者の為すべきことであり,そのためには,集中して受け取り,きちんと理解する真剣さが求められるのです。

【仕事の要求を考える】

《説明》《5.新しい仕事が要求するものを考える》

証券会社から投資会社に移った時,上司から言われます。「君は思っていたよりもはるかに駄目だ。あきれるほどだ」。やがてその叱責の理由が,新しい仕事に移ってからも,証券アナリストとしての仕事ぶりから抜けきれないことにあったと気づきます。これをきっかけに,新しい仕事に取り組む際は,「この仕事で成果を上げるには何をしなくてはならないか」と自問するようになったのです。

※人として為すべきことは,社会的な役割を分担して引き受ける貢献です。今この場にある自分には,何が求められているのかを弁えて,具体的な活動はどのようなことかを判断して実行するのです。社会という枠組みを意識すれば,互恵という役割が見えてくるはずです。今この場には「丸い」人が求められているのに,「四角い」自分のままでは,きちんと収まることができないのです。

【目標を持って行動する】

《説明》《1.目標とビジョンを持って行動する》

なぜ80歳にして並はずれた難しいオペラを書く仕事に取り組んだのかとの質問に,ヴェルディは「いつも満足できないできた。だから,もう一度挑戦する必要があった」と答えたのです。

※人として為すべきことは,命を受け継いだものとして意欲的に生き続けることであり,それは自分にできることをし続けることです。日々の努力の中で,至らなさや不完全さをもたらす理想や目標が見えているはずです。そこには明日が存在しています。明日をなんとなく迎えるのではなく,明日の目標に向かって今日を過ごすことが,生き続ける意欲なのです。

【計画・成果・検証をする】

《説明》《4.定期的に検証と反省を行い,計画を立てる》

編集長が毎週末,部下と差しで仕事ぶりについて話し合いました。優れた仕事から始まり,一所懸命やったこと,反対に一所懸命やらなかったことなどを次々に取り上げ,最後に失敗やお粗末な仕事ぶりは徹底して批判しました。この中で記者たちは,今後の仕事で「集中すべきことは何か」「改善すべきことは何か」「勉強すべきことは何か」を探るのです。

《6.仕事で挙げるべき成果を書き留めておき,実際の結果をフィードバックする》

近世のヨーロッパで力をつけていたカトリック系のイエズス会とプロテスタント系のカルヴァン派の2つが,奇しくも同じ方法で成長を遂げました。両派の修道士や牧師は何か大きな仕事をする時には,期待する成果を書き留め,一定の期間が過ぎた後,結果と期待を見比べることで自分は何ができるか,何が強みかを知っていたのです。

※人として為すべきことは,昨日・今日・明日の自分を見届けることです。昨日より今日の自分ができるようになったこと,まだできないこと,また,明日の自分にはまだ至らないこと,といった自分の現状を,もう一人の自分が真摯に検証することによって,自分を激励することが可能になります。

○以上,ドラッカーが提唱する7つの教訓を,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感なく整理をすることができていると思います。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年05月04日)

|

|

|