【生きる羅針盤の提案(15):六中観】

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。ここでは,「生きる羅針盤」としての様子を描き出しておくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

******************************************************************

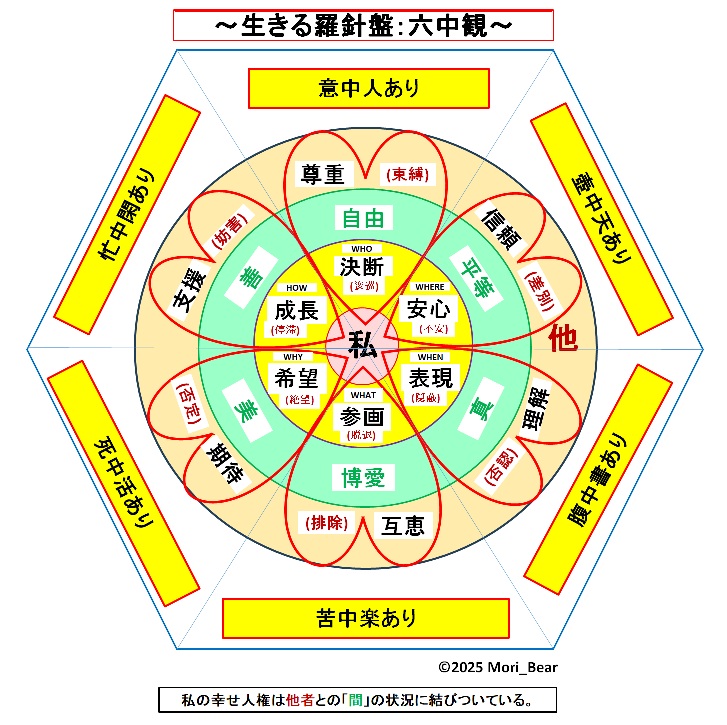

「私が生きる羅針盤」を考える第15版です。今号では,日本の陽明学であり,哲学者でもある安岡正篤が座右の銘に据えていたといわれる教えである六中観を,人権羅針盤に対応を試して見ることにしました。

※参照先の「秩序ある生き方の教え「六中観」」は

こちらです。

【意中人あり】

《説明》心の中に尊敬する師匠を持つことです。この尊敬する師匠がいれば,いざというときに心強い助けとなります。困った時は,誰に相談するかを心の中に決めておくことが,日々を確実に一歩ずつ前進する糧となります。

「常に心の中に人物を持つ。或いは私淑する偉人を,また要路に推薦し得る人材をここというように,あらゆる場合の人材の用意」

※日々をよりよく生きるためには,もう一人の自分が自分を見る上で,その比較となるモデルを良いものとすることが大切です。よいモデルと似ている自分を見つけることで,自尊心が育まれます。ありのままの自分を認めているだけではただの自惚れであり,自尊とはなりません。

【壺中天あり】

《説明》狭いツボの中に広々として天があるという意味です。つまり日々が忙しく,自由を感じられない状況だとしても,心がけ次第では自由さを感じられるということです。また,何かあった時も誰にも邪魔されない心の休まる自分の別世界を持つことの重要性を説いている教えです。

「世俗生活の中にある独自の別天地をいう」

※日々をよりよく生きるためには,自分が自分でいられる居場所を持つことが大事です。星空を見上げると,広大な空に包まれている感じがして,不思議に落ち着くものです。暮らしのあれこれの苦労がささいなことに思えて,落ち着いてきます。それは安らぎなのです。

【腹中書あり】

《説明》知識ではなく,生きる知恵を身につけることが大事だということです。そのような学びを常に行うことで,賢明な行動や判断をする大きな助けになってくれます。自身の座右の書をもち,耳学問ではなく「知識」を経験・学問を積み「見識」にして,さらには実行力を伴う「胆識」とするということです。

「目にとめたとか,頭の中のかすような知識ではなく, 腹の中に納まっている哲学のことである」

※日々をよりよく生きるためには,無垢で生まれてきた人間が,先人が積み上げてきた社会で生きていくためには,智慧を受け継ぎ発展させていかなければなりません。その受容を可能にしているのが言葉であり,母国語というもう一つの母乳なのです。その言葉が整理されているものが書なのです。人として生きていく上で摂取すべき智慧がそこにあるという認識が学びとなります。

【苦中楽あり】

《説明》どんな苦しい中にも楽しみは見出せるという教えです。困難に直面すると,どうしても「いかにして避けられるか?」「どうやって切り抜けて楽になれるか?」と考えます。しかし,その切り抜けること自体が実は楽であり,楽しいものであるのです。

「いかなる苦にも楽がある。貧といえども苦しいばかりではない。貧は貧なりに楽もある」

※日々をよりよく生きるためには,もう一人の自分が自分の身の程を弁えなければなりません。限られた能力しか持ち合わせていない自分であるから,苦労に包まれています。そのことを弁えてきた先人が社会という生きる方策を残してくれています。共生するというお互いに支え合う生活形式を維持すれば,苦労した甲斐があるという楽しみが生まれてくるのです。その楽しみに気付くことが,生きる喜びを招くのです。

【死中活あり】

《説明》絶体絶命の中にも活路はある,ということです。大切なことは,どんなことも死ぬ気でやれば必ず道は開けるということです。何かやろうとしたが壁が現れた時,これは無理だろうと感じた時こそ,実は突破するチャンスに出会っているのです。

「死地に入って活路が開け,全身全霊をうちこんでこそ何ものかを永遠に残すのである。のらくらと五十年七十年を送って何の生ぞや」

※日々をよりよく生きるためには,生き続けることが基本になります。なんとなく生きているというのではなく,生きる努力をしているから生き続けているという実感が得られるものです。苦労して仕事をしているから,やりがいが後から付いてきます。生きる上で今しなければならないこと,それが壁のように立ちはだかってくるものであっても,その場に立ちすくむのではなく,一歩でも前に進み続けるしかありません。その先にある明るい希望から目を離さなければできるはずです。

【忙中閑あり】

《説明》忙しさの中にある暇や時間こそ,自分の成長となりうるという意味です。一般的には,なるべくなら忙しさから解放されたいと思ってしまいますが,実はその忙しさの中にある時間こそ一番大切だという教えです。

「ただの閑は退屈でしかない。ただの忙は文字通り心を亡ぼすばかりである。真の閑は忙中にある。忙中に閑あって始めて生きる」

※日々をよりよく生きるためには,日々新たな自分に出会うことがあれば可能になります。自分の成長をもう一人の自分が認めることで,生きている自分を愛おしく受け止めます。その成長とは,生きることに忙殺されている中でも,ふと自分に返る時間,つまり暇を見つければ,そのときの目は自分に足りないものを無意識に捕まえることがあります。何気なく見かけた風景,あれっという気付き,そのかすかなヒントが自分の智慧の世界を少し広げてくれる学びを呼び寄せてくれます。

○以上,六中観を,「生きる羅針盤」に対応させてもらいました。これまでの対応事例と同じように,あまり違和感なく整理をすることができていると思います。それぞれの想定している世界観における具体的な表現は違っていても,人が思い至る幸せに生きる境地は本質的に同じ構造になっているようです。それぞれを別個にしておかずに,まとめていく作業から,人の生き方について深い理解が得られるのではないかと期待しています。

******************************************************************

社会に真剣に向き合って生きていくことは,人として誰もが願っていることです。ただ人には本能から派生する弱さもあります。その弱さを押し込めていく意思が必要になります。そしてその意思は目標を必要とします。それが羅針盤なのです。

人としてすべきことから外れないようにすることは大事であり,それは誰にとってもできることであり,気持ちの良いものです。しあわせは誰かだけにあるのではなく,皆に同時にあるものです。権利を守る,言葉は堅く響きますが,人として生きていく自然な姿であればいいのです。

(2025年05月11日)