Nゲージ蒸気機関車>蒸機の工作>C51・18900形の組み立て

C51・18900形(ワールド工芸)の組み立て その2

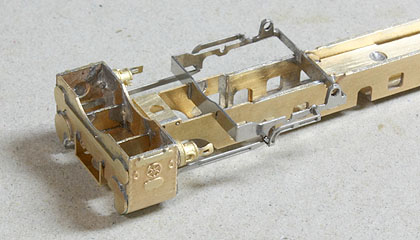

エンジン部下廻り(塗装前)

従来のC51キットとほとんど同じです。以下は一部を除き、C51大鉄デフの組み立てメモの再構成です。

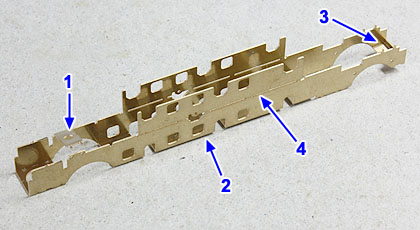

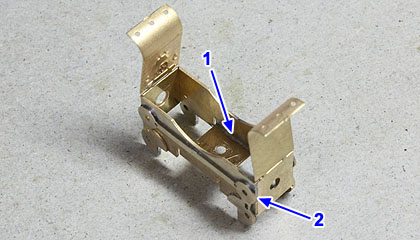

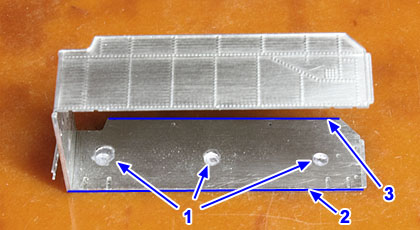

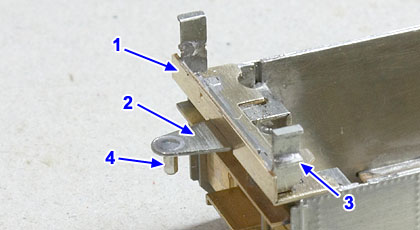

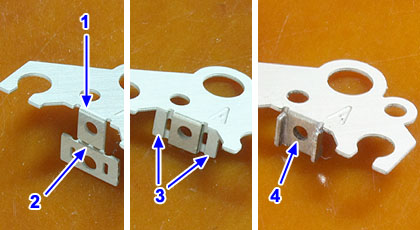

主台枠(A1-1)を折り曲げています。

- 前方にある左右をつなぐ部分は、左右の壁を直角にする前に折り曲げておきました。

- 左右の側板を、底板から直角に折り曲げました。

- 後端も折り曲げました。

- 側板の内張りは次で折り重ねました。

このへんの組み立ては結構大事です。左右の側板をなるべく正確な90度に曲げないと機関車が傾きますし、ねじれがないように気を付けないと走りが波打ってしまいます。

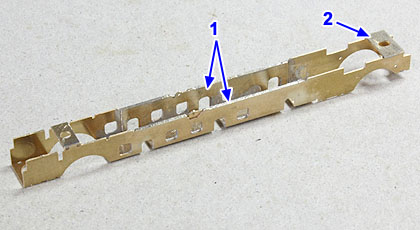

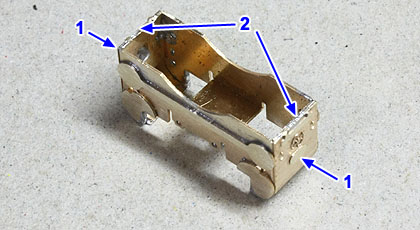

- 側板の内張り部を180度内側に折り重ね、固定しました。

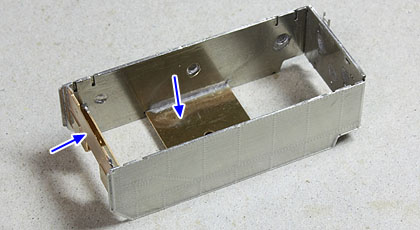

- 後部に固定板(A1-10)をハンダ付けし、上面を平らにしました。この部品には前後があるので説明書で確認します。

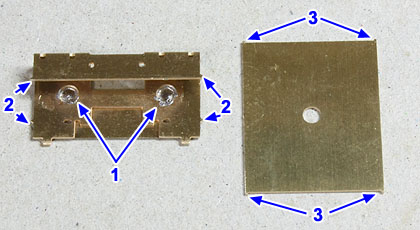

- ウェイト板(A1-3・A1-4)を貼り合わせ、先端の左右を直角に折り曲げてハンダ補強しました(小穴をふさがないよう)。

これを後方から主台枠の内側に差し込みました。 - 0.4mm真鍮線を主台枠の外側から差し込んで両端を固定し、ウェイト板がここを支点として上下に軽く動くようにしました。

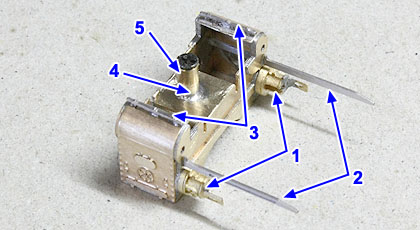

- シリンダーブロック板(A1-2)の下部を180度折り返して貼り合わせ、折り目はヤスリ落としました。

- シリンダー側面下部を、細い丸棒で曲げ、1/4周程度に丸みを付けました。

- 底板のピンを前の板に差し込み、接合部をハンダ付けしました。

- 開いていた一方の側板を閉じ、接合部をハンダ付けして全体を枠にしました。

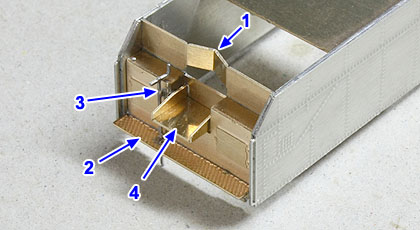

- 箱状に組んで合わせ目を固定したら、模様の付いた外板を180度折り重ねて固定しました。

- 上部の折り目はヤスリで平らにしておきました。上下合体時、ランボード下に密着するためです。

- バルブスピンドルガイドを固定。

- スライドバー(F2-3右・F2-3左)を磨き、後ろからシリンダーブロックの前板までしっかり刺し通して固定。

- ドレンコック(F1-11)を固定。

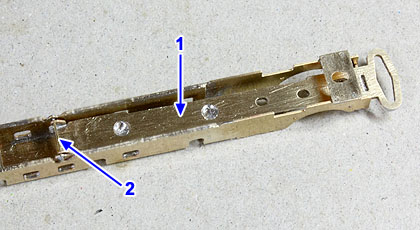

- 底の中央の穴に、M1.4タップを立てました。

- L3.5カラーをM1.4×4ネジで仮止めしてから底にハンダ付けし、ネジを外しました。

- モーションプレート台座(F1-10)を折り曲げて枠にし、後端ののりしろを重ねて固定。

- あとでラジアスロッドを取り付ける穴を、内側に折り重ねて固定。

- モーションプレート部を折り曲げて形にし、後端を枠に固定。

シリンダーブロックとモーションプレート台座を主台枠の前端にはめ込み、傾きに注意して固定しました。

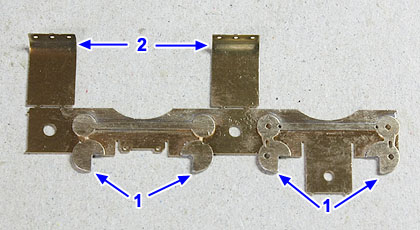

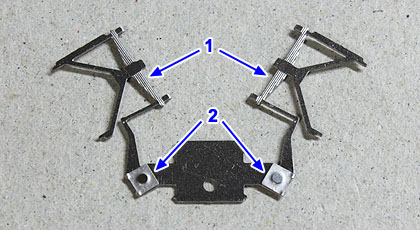

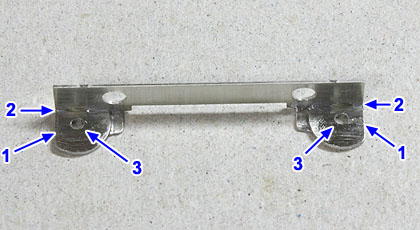

- 従台車バネ(F1-9)の裏板を、模様の裏側に180度折り重ねて固定しました。

- イコライザーの前側の板を、表側に180度折り重ねて固定しました。

- イコライザー前方を直角に曲げました。

- 担いバネの取り付け部が水平になるよう、バネに対して直角に曲げました。

- 矢印の部分を少し曲げ、左右のバネが平行になるようにしました。

主台枠に取り付けました。

- 前方の板を、主台枠後部の下側にはめ込んで固定。

- 左右のバネの取り付け部の脚を主台枠の穴に固定。

- 従台車を固定するネジの穴に、M1.4タップを立てました。

写真では付いていませんが、今回は先台車と同じく、ここにL2.0カラーをハンダ付けしておきました。しないことが多いです。 - 主台枠底の2箇所の穴に、M1.4タップを立てました。

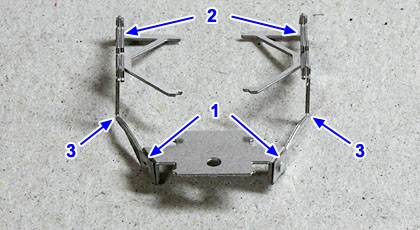

先台車(A1-11)を組み立てました。

- 側面を直角に折り曲げ、模様をつづら折りに重ねて固定。

- 前方の排障器部分を折り曲げてハンダ補強しました。レールに当たらないようにすると、ほとんど真横に開いてしまいました。

- できあがった先台車の上部後方の穴に、M1.4タップを立てました。車輪押さえをネジ留めする穴です。

※写真はC51大鉄デフのもので、排障器がありません。 - 車輪押さえ(A1-12)を直角に折り、隅部をハンダ固定しました。

従台車(H2-1)を組み立てました。

- 台車枠の模様の部分を外側に折り重ねました。

- 軸受け部分を90度折り曲げ。

- 後部を下側に90度折り曲げ。

- 軸箱の部分をつづら折りに重ねて固定。

- 側面を斜めに折り曲げ、左右の枠を平行にしました。

- 後部を直角に合わせて固定。

- 車輪押さえを留める穴に、M1.4タップを立てました。

- 車輪押さえ(H2-2)を折り曲げ。

折り曲げ部分はすべて補強ハンダしています。

動輪の担いバネ板(H2-4)も、折り曲げて補強ハンダしておきました。

テンダー

曲げ済みのテンダー外板を貼り合わせました。

- 下部の折り目をヤットコで押さえ、改めて内外の板を密着させてから、ハンダ穴にハンダを流して固定。

- 側板下端の断面にもハンダを流し、ヤスリで折り目を平らに整えました。

- 側板上端も同様にハンダを流し、ヤスリで整えました。

- 前妻板(A3-1)の模様が表になるように折り返し、裏のハンダ穴で固定。上部も内側に曲げました(90度×2)。

- 左右の側板にはまる短いピンを軽くヤスっておきました。もし板の厚さより長いと突っ張ってしまい、隙間ができるためです。

- 天板(A3-8)の短いピンも、同様に軽くヤスっておきました。

前妻板と天板を左右の側板で挟むようにはめ込み、全体が歪まないように注意して固定。

- 炭庫前板(A3-6)を固定。

- 前踏板(A3-3)を固定。

- ブレーキハンドル(F1-8)を固定。

- 石炭皿(A3-5)を固定。

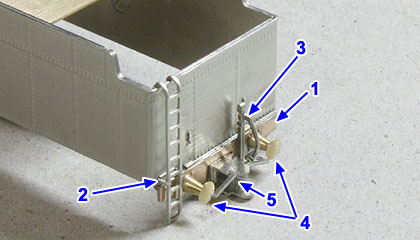

- 端梁(D1-9)に、表の板(D1-8)を貼り合わせ、上部のタブ2個を直角に折り、後部妻板に差し込んで固定。

- ハシゴの取り付け脚を差し込み固定。

- ブレーキホース(H2-8)を固定。

- バッファーを固定。

- カプラーポケット(H3-5)を折り曲げて組み立て、固定。

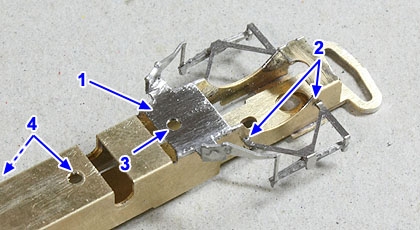

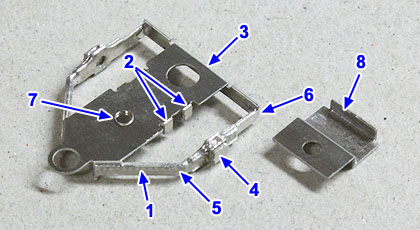

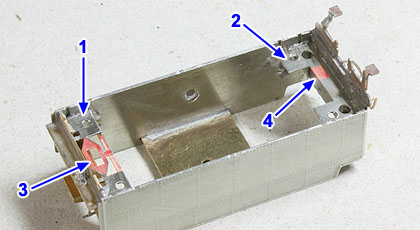

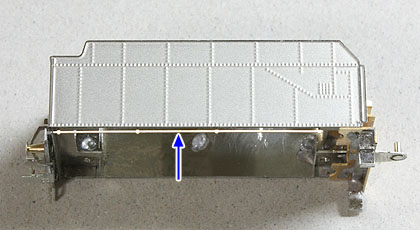

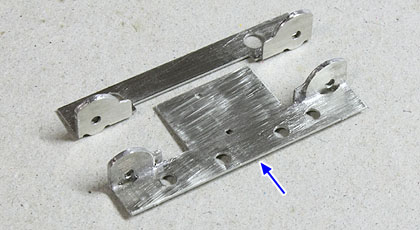

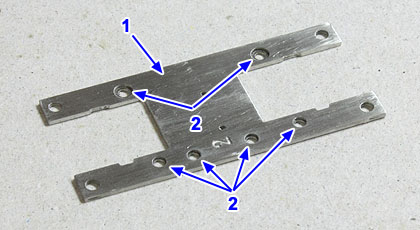

床側の組み立てです(写真はC51大鉄デフ)。

- 前方の動力ユニット取り付け部(H3-3)を、側板のミゾにはめ込んで固定。

左右の穴にはM1.4タップを立てました。 - 後方の取り付け部(H3-4)を固定し、ネジ穴部にM1.4タップを立てました。

- 中央の仮ブリッジをカット。

- 説明書に軽く補足がありますが、動力部の小ギヤが干渉しないよう、一応このあたりを削り取ります。

この時点では実際にどの範囲が当たるのかわからないため、後回しにしました。

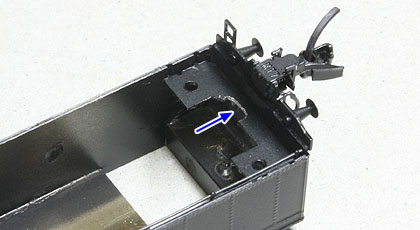

これは塗装後ですが、実際に組み立てた動力ユニットを合わせてみて、ギヤが干渉するかもしれない箇所を念のために削りました。色々手が滑って汚い削り方ですけど…。

- 炭庫仕切り(A3-7)を90度起こし、模様の部分がテンダー後方になるよう180度折り返し、貼り合わせました。

- ロストワックスの給水口を固定。

組み立てた給水口と炭庫仕切りをテンダー後部にはめ込み、裏からハンダ付けして固定しました。

- 前部床板(A3-2)の端梁部を直角に曲げ、テンダー下部に固定。

- ドローバー+前ステップ(H3-1)のステップ部を折り曲げてハンダ補強し、前方のドローバー部を端梁のスリットに差し込んで固定。

- ステップの中段(H3-2)を固定。

- ドローバーピンを固定。

非公式側に、配管D1-3を固定。

動力取り付け部のH3-3、H3-4の小穴に前後のピンを差し込みます。

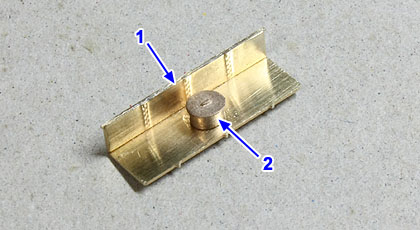

ウェイトを加工しました。

- 前方の下部を斜めに削りました。動力ユニット取り付け部に当たるのを避けるためです。

- 後方も削って、テンダー上部にはまるようにしました。

- 非公式側の内側のみ、角を適宜カットするよう書かれているので、とりあえず適当に削っておきました。おそらく、動力部の絶縁側のネジに触れてショートすることの予防ではないかと思います。

- テンダー天板(A3-8)の中央の穴をガイドに1.5mmドリルで下穴を開け(上まで貫通しない程度に)、M1.7×2.5タイトネジであらかじめセルフ・タッピングし、ネジを切っておきました。

説明書のページ順と同じく、最初に動力ユニットを組み立てておけば合わせて確認しやすい箇所がいくつかあるのですが、そうすると塗装工程が2回以上に分かれてしまうので、いつも動力部はあとのほうに回しています。

これでテンダー上廻りは終了です。

動力部の組み立て(塗装前)

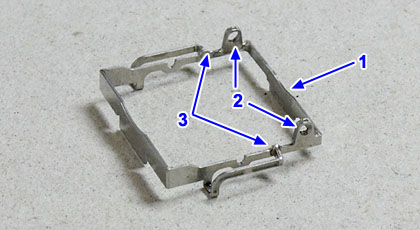

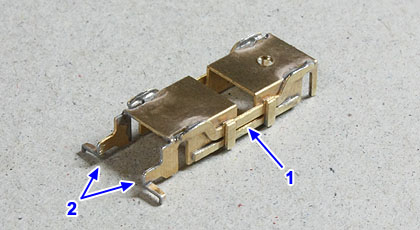

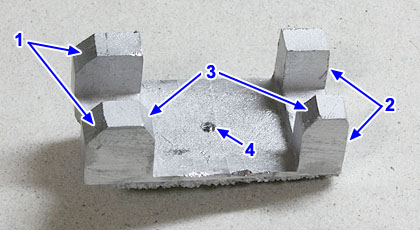

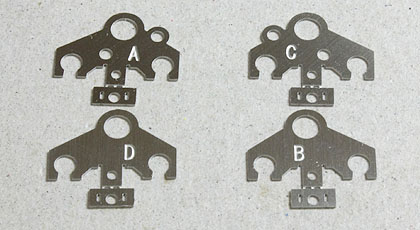

車輪やギヤを取り付ける、車輪座(H1-A〜D)を組み立てます。

- 下部にある台車枠取り付け部を、根元から90度外側に折り曲げ。

- さらに折り目を180度山折りし、2枚重ねにしました。

- 左右の突起を下側に90度曲げ、これまで折り曲げた箇所にハンダを流して固定。

- 台車枠の取り付け穴に、M1.4タップを立てました。

同様に、残り3つの車輪座も組み立てました。これらは外側に見える面(A〜Dの刻印のない側)を黒で塗装します。

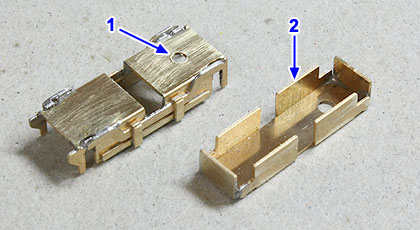

絶縁側のフレーム(H1-4)を組み立てます。

- 左右にある半円状の部分を、180度折り重ねて固定。

- 根元を90度折り曲げ、折り目をハンダ補強。

あとでベースプレートが重なるので、余分なハンダは削り取っておきました。 - 中央の穴にM1.4タップを立てました。

反対側のフレーム(H1-3)も、同様に組み立てました。

いずれも、車輪座が付く半円状の部分の、外側に見える面は黒で塗装します。

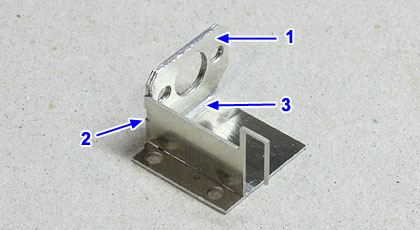

- モーターブラケット(H1-5)の前面の板を、裏側に180度山折りし、2枚重ねて固定。

- 前方の角を90度曲げました。

- 底板を90度曲げて全体を接合し、固定。

この部品は外から見えないので、塗装しませんでした。

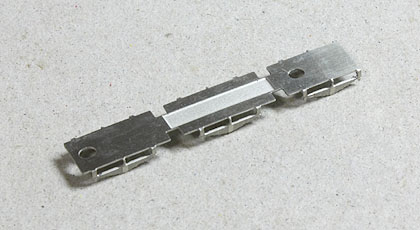

- ベースプレート1(H1-1)の上に、ベースプレート2(H1-2)をぴったり重ね、固定。

- 6箇所のネジ留め穴に、M1.4タップを立てました。

床下のD1-6(D-14と書かれている図もありますが誤り)を折り曲げて組み立て、先ほどのベースプレート1(H1-1)の下部に固定しました。

いつもはこの部品のみ塗装して、あとで未塗装のH1-1に接着していましたが、今回は先にハンダ付けして一緒に塗装しました。

塗装

ここまで用意した部品(モーターブラケット除く)と、テンダー台車枠、ナンバープレートを、黒で塗装しました。

水洗い→液体クレンザー洗い→食器用洗剤洗いのあと、アクリジョンのブラック+つや消しブラック(3:1ぐらい)で吹き付け塗装しました。私はそれほどワイルドには扱わないので、ここのところプライマーは省略しています(かといって、それほど神経質に扱っているわけでもありません)。