紙で作るD50 その3

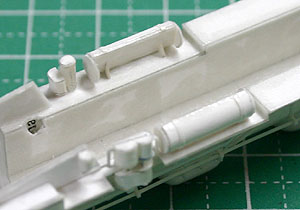

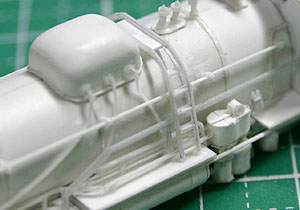

左右の空気溜めを作ります。動輪やクランクに干渉する部分なので、外側から見える半分のみ作っています。

直径が小さいので、筒をきれいに丸めるのが難しいです。ゴム系接着剤で無理やりコンタクト接着しました。

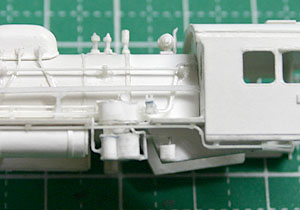

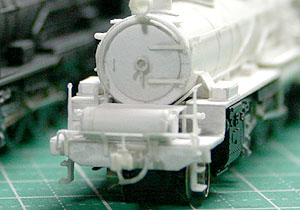

公式側ランボード下にブレーキ管を接着します。

傷みやすい箇所ですが、ある程度の細さも欲しいので、ボイラーケーシングと同じ厚さ0.2mmのコート紙を使いました。

非公式側ランボード下は、給水ポンプの給水管を付ける程度にしました。

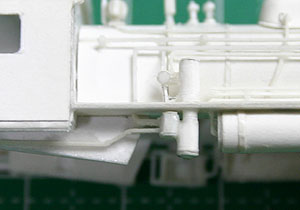

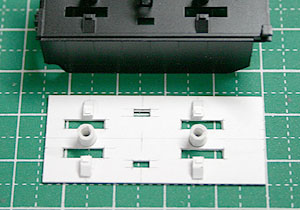

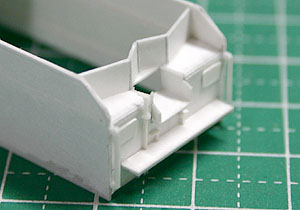

前ステップを作ります。強度が欲しいので、瞬間接着剤を吸いやすい厚さ0.3mmのケント紙で作りました。

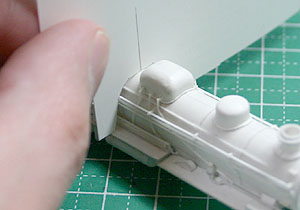

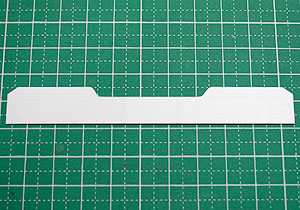

ボイラーをまたぐハシゴは、両側が傾斜しているものにしました。最初に予定の寸法でゲージを作り、ボイラーにかぶせて問題ないかをチェックしています。

ゲージに合わせて前後のアーチを切り出し、等幅になるようにステップを接着しました。

接着したら瞬間接着剤で固めます。

ハシゴを所定の場所に接着します。

つかみ棒を紙帯から切り出し、先端を削って玉を付けます。

つかみ棒とステップをデッキに接着し、機関部は完成です。

動力部にかぶせて走行チェックします。とはいっても、ここまで確かめながら作っていますので、さほど心配はいりません。

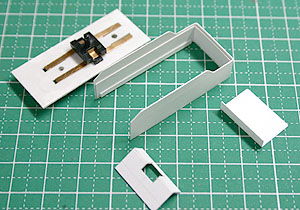

テンダー床板を作ります。台車や集電機構は製品を流用するので、床板には集電板などの穴をあけ、製品の床板と同じように形作っておきます。

側板は後部の角に丸みが付くので、1枚の板にしました。リベットは表現しにくいので、リベット列に当たる部分に鉄筆やナイフでスジを入れるだけにしています。

テンダーの主要部品ができたところです。側板は内張りを貼り、さらに裾には帯を接着して厚みを増してあります。

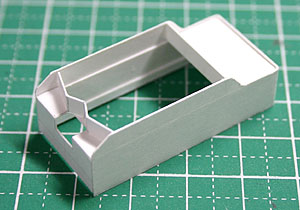

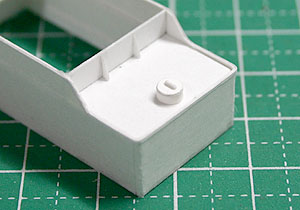

妻板や炭庫仕切りなどを接着し、箱型に組み立てます。

このあと、ボイラーバンドと同様の薄い紙帯を接着して、上部のフチを表現します。

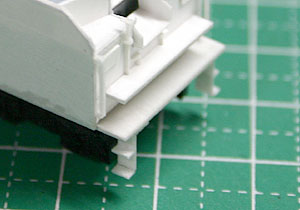

前面には手すり、蓋、手ブレーキハンドルなどを接着します。

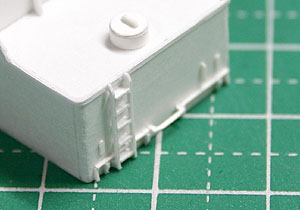

前面下部にはステップを作って接着します。

後部には給水蓋を接着します。

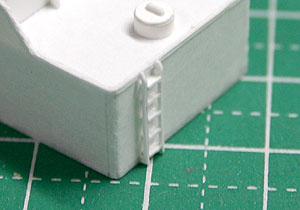

ハシゴを作って接着します。ステップは壁に密着していますが、両側の縦棒は少し浮かせて立体感を出します。

解放テコなど、残りのディテールを紙帯から切り出して接着します。

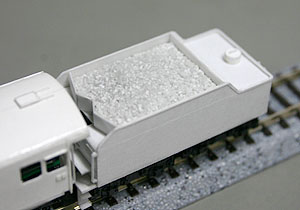

厚さ0.3mmの紙帯をみじん切りにして、石炭を作ります。

上部に天井板を貼り付け、石炭を盛り付けます。

固着には瞬間接着剤を使いましたが、一度にたくさん流すと発熱して危険です。

生地完成です。

下地処理は特にせず、黒塗装してウェザリングしました。

ウェザリングといっても、そういう具合にエアブラシで描いた、という感じです。

完成

これが2004年の完成時の写真です。製作期間は約1ヶ月でした。

下は12年経った現在(2016年)の写真です。一応ちゃんと塗装していましたから、この程度の年月では特に傷みはないようです。

最近作った3DプリンターのD50も並べてみました。

●紙のD50(2016年現在)

●3DプリンターのD50

作者が見る限りでは並べてもそれほど違和感がありませんでした。それぞれ傾向は違いますが、ボロいところは同程度にボロいです。

古い写真による、古い工作でした。失礼いたしました。

(おわり)