Nゲージ蒸気機関車>蒸機の工作>C58の組み立て(やえもんデザイン)

C58の組み立て(やえもんデザイン) その2

結構、一手順ずつ緊張しながら組み立てております。

コンピューターのプログラムと違って、アンドゥ機能ひとつで元に戻すわけにはいきません。

(まるで無限にアンドゥできるプログラムがありますが、あれは全部記憶しているのでしょうか…でもどこに?)

1 [2]

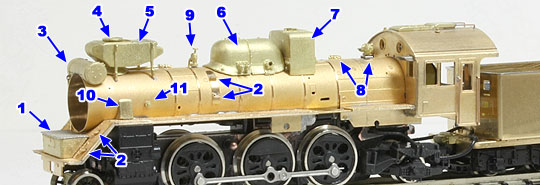

外観工作

|

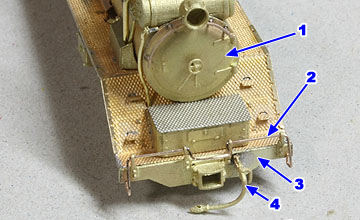

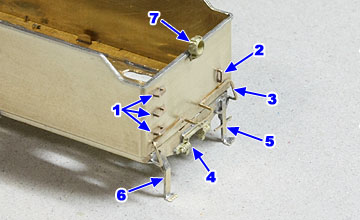

このへんの流れはいつも大体同じなので、大雑把に書きました。 ロストパーツを中心に、数字の順番どおりに固定しました。ここは、あまり順序は関係ありません。

|

|

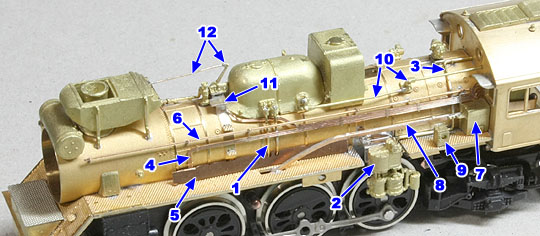

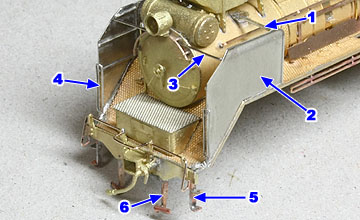

配管には順番の考慮が必要です。個体差があります。

|

|

もう、写真がごちゃごちゃ(笑)。

真鍮線の配管類は、ワールド工芸のキットにたくさん付属している配管バンドで固定しました。薄手の真鍮帯材で、大変便利です。 |

|

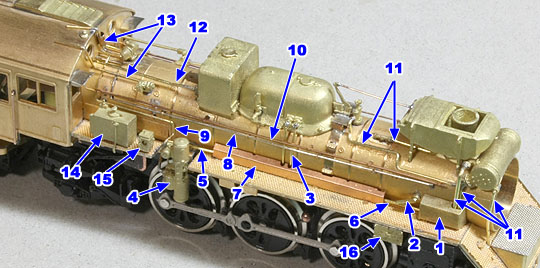

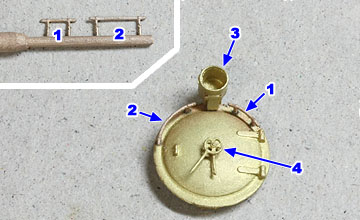

煙室扉は枠と一体の真鍮ロストです。 |

|

端梁に付ける標識灯やスノープローも付属しています。 |

|

3. の前部ステーや6の排障器はまっすぐ取り付けるのが難しいです。何かいい方法はないでしょうか? |

|

|

|

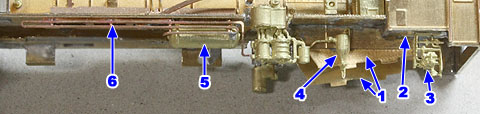

写真を撮り忘れたので、塗装後の様子です。

これで機関部は終わりです。 |

|

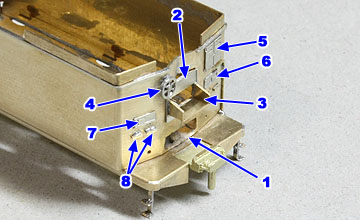

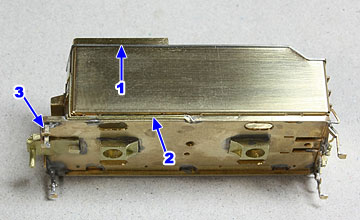

今度は炭水車です。 1. はリード線を通すための大きめの穴です。 |

|

なお船底型テンダーキットのほうには、上端が段付きのものとストレートのものと2種があり(品番は同じ)、ユーザーがどのエンジンキットを一緒に買うかによって、内容が変わる販売システムになっています。 |

|

1.の増炭枠は余っていたエッチング板の残りから、2.のATS配管は0.3mm真鍮線から作りました。ATS車上子は今のところ付けていません。台車間隔が狭いこともあり、何か面倒だったんですワ…。 |

|

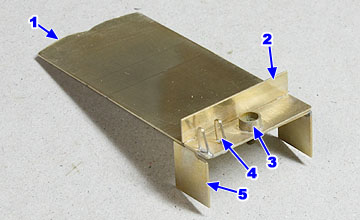

いつもと同じ構成です。1.の板は本当は下側に一段折り下げるのですが、上に石炭を置くこともあり、平らのままにしました。裏の折り溝にはハンダを流し、前端は少々削りました。 |

上下組み合わせ調整

|

|

|

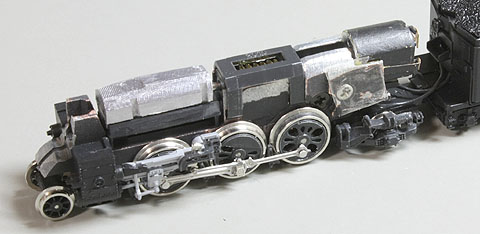

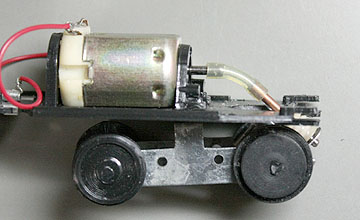

あとは塗装して完成です。 素組み終了時の動力ユニットはこんな感じになりました。 |

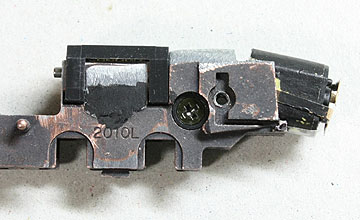

モーター取り付け方法変更

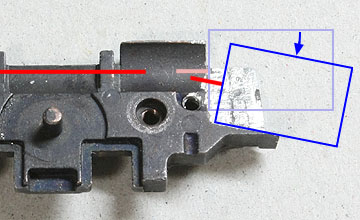

もう0.5mmほど車高を下げたいと思いましたので、モーターの取り付け方法を少し変更しました。本当はあまりやりたくない方法ですが、他に思いつかなかったのでやむを得ません。

|

何となく昨年のこれを思い出していました…。 |

|

ここまで、モーターはシャフトが一直線になるような高さで支えています。 ある程度のジョイント長があれば、シャフトが段違いになっても実用上は問題ないことがあるかもしれません。もし試した方がいらっしゃいましたら教えてください。 |

|

加工を終えたものです。 うまく走るようになるまで、モーターの高さや角度、ジョイントの長さなどを調整しました。2つのシャフトの交点がジョイントの中央付近に来なくてはいけません。スムーズに走るポイントが結構シビアで、少しでもずれると動きが悪くなります。 前の図を見ていて、単にモーターをまっすぐ後退させてキャブ内に退避させれば、それで目的が達成されるような気もしてきました。端子類は若干キャブの後ろに出るかもしれませんが、伝達としては素直です。 |

完成

完成しました。ちょっと夜更かしもして、のべ35時間ぐらいかかりました。

●YC58-3 C58後藤タイプ/YC58-T1 C58一次型テンダー

標準デフで組み立てたので、鷹取タイプ(集煙装置)と呼ぶほうが合っているかもしれません。

若干歪んでしまいましたが、まあなんとか。

石炭はトミックスのC57のパーツで、後部のライト部分にあった切り欠きのみ、石炭の粒を追加しています。

ひん曲げモーターも調整さえ終われば意外に大丈夫で、静かに走っています。

あれこれ

|

KATO 種車のKATO製品です。 現行の新D51より長いですが、すらりとしてスピード感のあるデザイン。 |

|

やえもんデザイン 今回のキット。使用したKATO製品は銀車輪の旧製品です。動輪の丸穴はあらかじめ開けておきました。 |

|

ワールド工芸 これは船底テンダーのタイプです。テンダードライブ方式です。 |

|

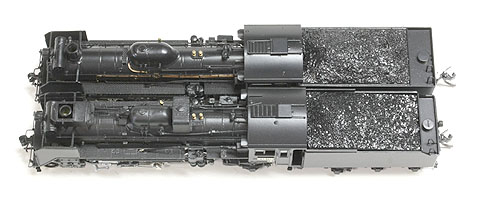

上がワールド工芸、下がやえもんデザインです。 エンジン部はやえもんデザインのほうが1〜2mm長いのですが、全長はほぼ同じになりました。全長はドローバーのあたりをどう処理するかによって変わるので、これは偶然です。 |

モーター交換が必須ということで、今までのやえもんデザインのキットよりは手間がかかるものですが、こんな風に種車が変身するのは面白いですね。

いくつも作ろうとすれば、なかなか大変かと思いますが…。

1 [2]