D51 498へのサウンドデコーダー搭載

2010.12.12

搭載のテストだけして別なことをしていましたが、先にデコーダーを搭載された方からも色々とアドバイスをいただきましたので、1両にきちんと実装してみることにしました。ありがとうございました。

DCCについては、先駆者の方々の有用なページがたくさんありますので大変参考になります。

DCCデコーダーは、ちょっとした取り付けや取り扱いの間違いで簡単に壊れます。

ここで晒しているのは単なる実装結果のひとつとして見ていただき、配線などはご自分で考えてお確かめのうえ工作してください。

テンダー側

通常、デコーダーを設置するスペースを作り出すのに苦労するわけですが、D51 498の場合はその苦労がありません。配線の取りまわしを考えるだけです。

|

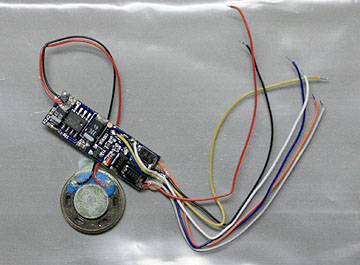

MRC1637サウンドデコーダーです。 走行用デコーダー(BEMFなし)とサウンドデコーダーが1個になっており、スピーカーもついています。 ただし、シュッシュッというチャフ音を動輪とカムシンクロする機能はなく、電圧による擬似シンクロのみとなっています。チャフの開始ポイントとピッチは変更できますが、完璧には合いません。 小さいものですから低音は出ず、腹の底からとどろく実物の臨場感はありませんが、模型的にはかなり存在感を主張するので楽しいものです(大事なことです)。間違いなく家族受けはすると思います。 まずは全部の配線をつないで、デコーダーが設置できるか、間違いなく動作しているかは確かめておきました。 |

|

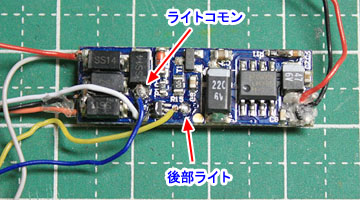

私はDCCを常用しているわけではないので、普段は使いまわしのために不要なリード線もカットせずに残しておくのですが、スペースがぎりぎりなのでなるべくまとめたほうがよいとアドバイスもいただき、思い切って整理することにしました。 このほか、スピーカーも一度外し、線を半分程度にカットして付け直しました。 |

|

デコーダーへの給電は、テンダーの集電シューから拾えば確実ですが、ここでは内部のダイキャストブロックに接点を当てて行なうことにしました。 集電板は、今まで分解してきたBトレ動力から取り外していたものです。 |

|

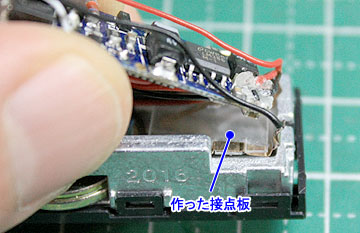

配線した接点板をテンダー内に設置して左右のダイキャストに接触させ、その上にデコーダーを置きました。 スピーカーはあらかじめダイキャストの間に挟んでおきましたが、場合によっては前方に圧迫されて左右のダイキャストをショートしてしまうことがありました。あとでスピーカーの周囲にぐるっと絶縁用のテープを貼りました。 |

|

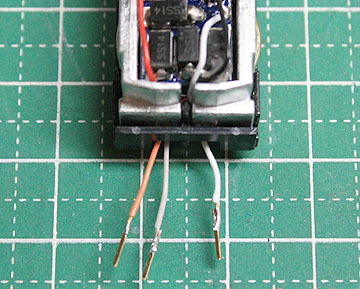

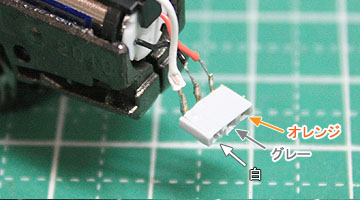

エンジンへ渡すのは、モーター用のオレンジ・グレーと、ライト用の白線です。 エンジン側にはこれに合うソケットを準備します。 |

エンジン側

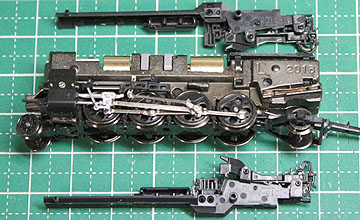

エンジン側はライト基板とモーターを左右のダイキャストブロックから分離し、テンダーからの配線に接続します。

|

D51のボディーの分離は、C62や9600に比べると相当簡単です。 |

|

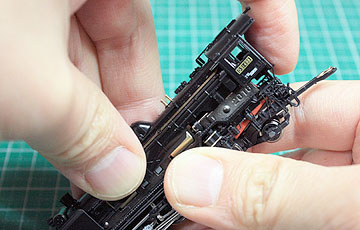

ランボードは真横から差し込まれているだけなので、ゆっくり浮かせながら取り外します。 モーターの配線につながった接点板が、火室下部の側面にはめ込まれているので、これを取り外します。 |

|

ライト基板は取り外して加工が必要です。 |

|

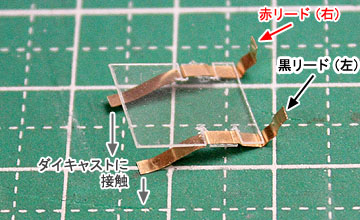

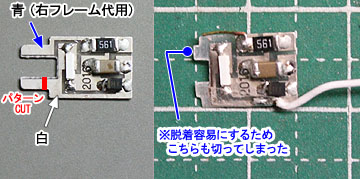

ライト基板の左側はダイキャストブロックから分離して、代わりにデコーダーの白リードに接続するので、先端のパターンを削り取りました。 右側は本来の青リードの配線を、右ダイキャストブロックの接触で代用するので残しておきます。 が、あとで基板を外したいときにまたフライホイールを浮かすのがイヤなので、結局両方の先端をパチンと切ってしまいました。それで接点の代わりに真鍮線を付け(560Ωの抵抗器に付いているもの)、これを右フレームのダイキャストに接触させています。考えすぎて特に削る必要のないパターンも削っていますが無視してください。 |

|

ライトの白線は上部の溝に沿って後ろに伸ばし、モーターの赤・黒(もともとついていた接点板は外す)と揃えてソケットに接続しました。 このソケットは、2mmピッチ20極のもの(100円ぐらい)を3極だけ切り取り、少し削って小さくしています。後ろ側はダイキャストブロックに接触するといけないので、テープでも貼って絶縁しておきます。 |

連結

|

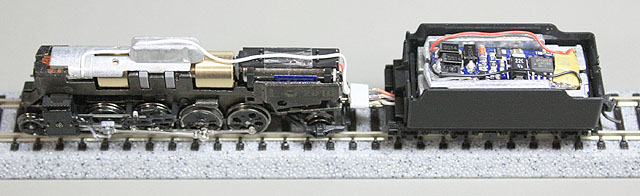

テンダー、エンジンを連結して動作をテストします。 アドレス3にセットして線路電源を入れると、2秒ぐらいで「シュー…」という駐機中の蒸機のサウンドが聞こえてきます。 前進・後退の動作(シュッシュッ…と鳴ります)、ライトのON/OFFなどを一通り確かめます。 |

滑らかに走るように各種CV値をテストしながら設定し、チャフ音の調整も試しながら行ないます。

擬似シンクロなので、出発や動輪の回転と確実にシンクロさせることは無理なので、その辺は割り切ってください。

メーカーのデモ走行を見ても同様なので、気にしないことです。むしろ動輪の動きではなく、全体の感じに合わせてチャフタイミングを設定したほうが似合うことがあります。

初めてやると本当に面白いと思います。一度ハマると音の出ない模型は物足りなく感じてしまうでしょう。どこかで飽きがきても、たまにやってみるとやはり楽しいです。

|

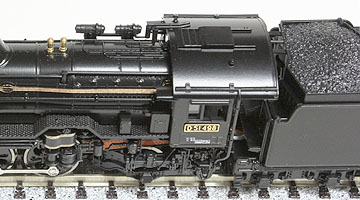

あとはボディーをかぶせて終わり。 …のはずが、あれ?安全弁がひとつもない! |

|

- 小一時間 - |

- 小一時間 - |

|

あった…。見つけた。 探している間、畳の目って一体いくつあるんだろうと思いました。 |

|

連結部を側面から見た様子。 何らかの事情でテンダーを外すときは、そのまま引き抜けばコネクターピンも抜けて分離できます。 |

組込終了

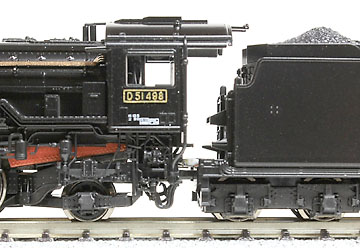

画像だけでは普段と変わりませんが、停止時にもライトが付いている点のみ有意差があります。逆に走行中に消すこともできます。

もっともライトはサウンドデコーダーの力ではなく、一般的な機関車用の走行用デコーダーの機能部分です。

MRC1637のサウンドは、カトーカスタムショップの加工済み製品と同じものです。動画サイトなどで多数紹介されています。

日本型蒸機に使うときは、汽笛の種類(CV50 Whistle type)を6番に設定している人が多いようです。