特急「燕」用水槽車(ワールド工芸)の組み立て

2013.9.29

C51 247/249号機「燕」仕様と同時に発売された水槽車キット(後のミキ20)です。

手すりの構成がいかにも複雑そうで、説明書を見ただけで気後れしてしまい、ヒマができてから組み立てました。

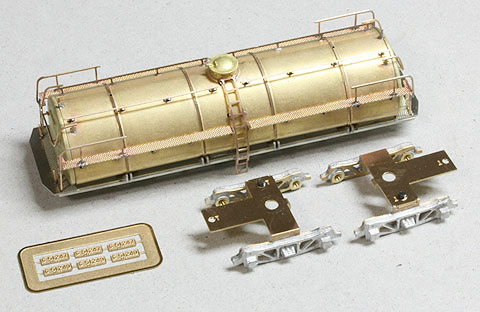

キットの様子

|

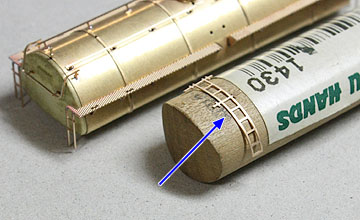

タンク本体は真鍮プレス済みで、両端の鏡板は真鍮ロストです。エッチング板は真鍮・リン青銅・洋白の3種です。

スポーク車輪はいつもどおりちゃんとスポークの抜けたもので、内側にギヤのないトレーラーの場合は特に効果的です。 |

組み立て

説明書の図は基本的に1枚しかなく、そこにすべての部品の取り付け指定が集中しているので、手順を決めるのが大変です。

ただ、間違ったらそこでアウツという部品はあまりないようです。

説明図を補うために、完成見本の写真がいくつかありますが、試作品のようで実際とは色々違っています。それでもだいぶ役に立ちます。

|

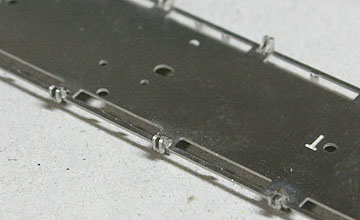

カマボコ形のタンクはプレス曲げ済みです。この曲げ具合がいつもながら絶妙で、修正なしに両端の鏡板とぴったり合いました。 鏡板の下部の穴は、あとで床板を取り付けるためのネジ穴です。1.4mmタップを立てておきます。 |

|

鏡板を両端にはめ込み、内側からハンダ付けしました。 |

|

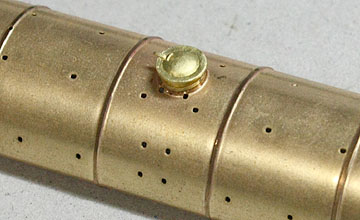

注水口のハッチは真鍮ロストです。 |

|

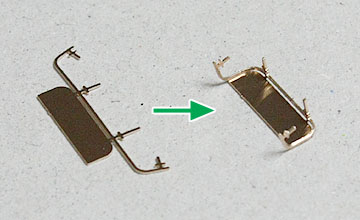

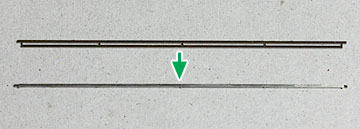

前後の手すりD-6を曲げます。板のように見える部分は曲げガイドなので、あとで取り去ります。 実際には穴の位置に合わせて色々と形の修正が必要になり、このガイドどおりの形状にはなりませんでした。 |

|

下側の2本の足を鏡板の穴に差し込み、上部左右の足はタンク本体の穴に差し込んで固定します。 手すり上部が水平になるようにすると、タンクへの取り付け足が浮き気味になってしまい、何だかすっきりしません。しかし、組み立て見本写真でもそうなのでこのままにしました。 |

|

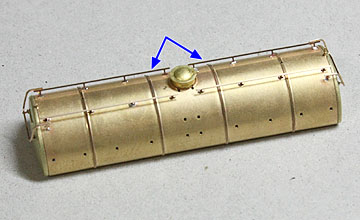

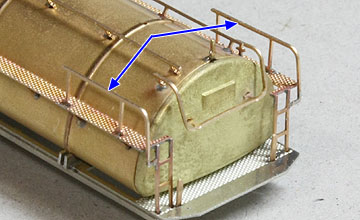

タンク上部に2列並んでいる手すり(D-3)を取り付けました。足の取り付け角度は、おおむね法線方向としました。 |

|

タンク側面のランボード(D-1、D-2)は、取り付け足とハシゴが一体になっています。それぞれを折り曲げて組み立てます。ハンダ付けの熱で歪みが出てしまいました。 |

|

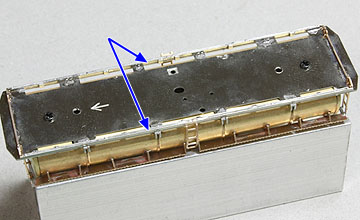

ランボードの1つ(D-1)を固定したところです。水平になるように固定しますが、4つの足の高さがばらばらになりやすいので結構難しいです。 ハシゴの下端は、あとで床板の穴に固定します。それまでは遊んでいます。 |

|

4箇所のランボードすべてを取り付けました。 このランボードの上を、内側に傾いたタンク本体に身を寄せながら、上部の手すりを頼りに乗務員が渡っていったのですから命がけです。 |

|

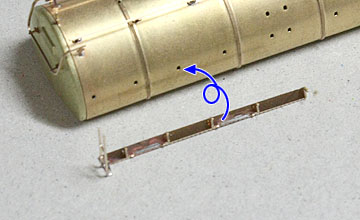

中央部のハシゴD-5を曲げます。 |

|

ハシゴの取り付け足をタンクに差し込み、内側からハンダ付けしました。 |

|

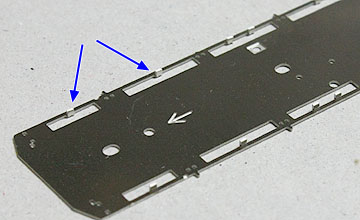

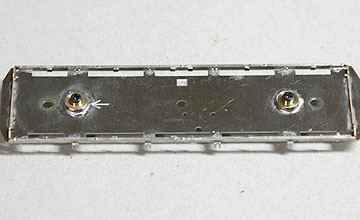

床板は洋白製です。 |

|

前後にリン青銅の端梁(D-7)を固定しました。この写真の床板は裏返しになった状態です。 |

|

左右4箇所ずつにタンクの固定座がありますが、これは左右つながったパーツ(H-3)を差し込んで固定します。 |

|

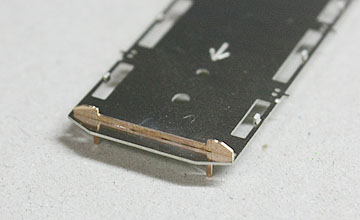

しっかり固定したら、H-3の中央部の仮ブリッジをカットして取り去ります。 しかし…ハンダ付けの甘かったところがあり、ニッパーでパチンとカットした拍子に、ポロリと取れてしまいました。単独で曲がらないように付け直すのはとても大変でした。 |

|

床板側面のフチ(H-2)を山折りして貼り合わせました。 |

|

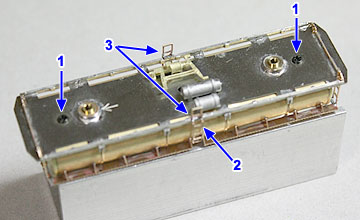

フチを固定するため、タンクと床板を組み合わせて、ネジで仮留めしておきます。このとき前後のハシゴを床板の穴に差し込みます。 フチを床板の左右4箇所の突起(最初に90度起こした部分)に合わせます。中央部は、その外側に側面のハシゴの下端が重なります。 ※床板が反っていることがあるので、修正してから付けます。 |

|

フチを付けたら、いったん床板を外して、残りのパーツを付けました。 |

|

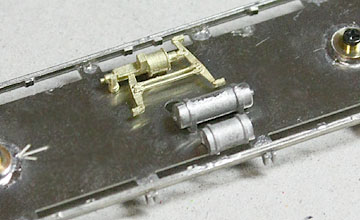

真鍮ロストのブレーキシリンダーと、ホワイトメタルのエアータンクを固定しました。 |

|

ここで上下を完全に固定しました。

床やランボードの曲がりがないようによく調整してから、前後のハシゴの先を床板にハンダ付けして固定しました。 |

|

ランボードの端の手すりD-4を固定しました。4箇所あります。 塗装完成後に、ハンダ付け不良で1箇所ポロリと取れてしまい、そこだけ接着修理しました。納得イカンです(笑)。 |

|

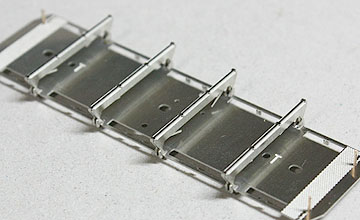

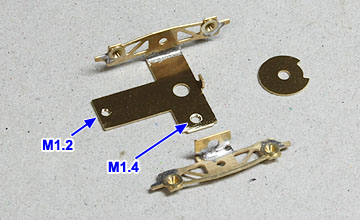

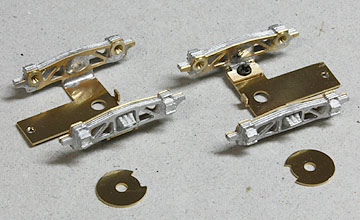

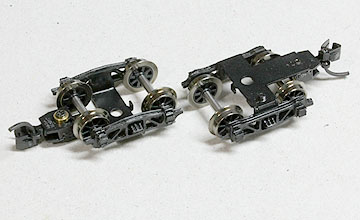

今度は台車です。 台車は左右2ピースに分かれています。ピボット車輪をはめやすくするためだと思います。それぞれを折り曲げ、所定のネジ径のタップを立てます。 |

|

ホワイトメタルの台車枠を固定しました。これも熱で溶けます。中央部は裏側から素早くハンダ付けしましたが、それだけでは不安だったので、両端には瞬間接着剤も流しました。 写真で下側に写っている、一部が欠き取られた円盤は、最後に台車をネジ留めする際に使用します。これはハンダ付けしません。 |

塗装〜最終組み込み

|

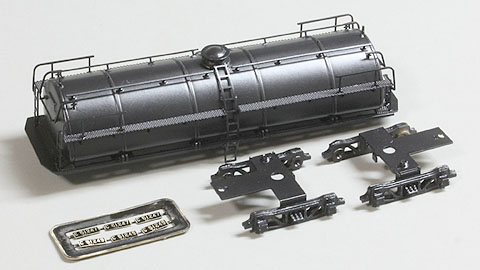

塗装する部品を並べたところです。台車の左右のパーツはネジ留めしたまま塗装しました。 |

|

塗り終えました。黒にしようか銀にしようか迷いましたが、塗り慣れた黒にしました。 |

|

カプラーは、No.2001のショートシャンクを使い、真鍮挽物のスペーサーを通した1.2mmネジで留めます。 |

|

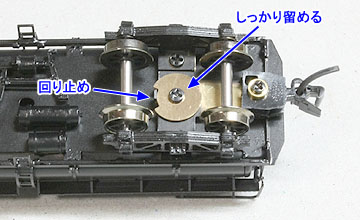

台車を床板のボルスターにはめ込み、上から切り欠きのついた円盤(A1-3)を重ねてネジ留めしました。 |

完成

単独では本当にタンク車と変わりませんね。客車との間にあるため、実際には暖房管が通っています。

これで機関車1両の扱いです。しかし、水槽車が実際に使われたのは2年程度しかなかったとのことです。

同じく燕牽引機を出しているマイクロエースが出していないのがちょっと意外です。今のところ実現してはいませんが、もし「燕客車セット」みたいなものがあったなら、それに含まれたかもしれませんね。

がんばって自作されたという方もきっといらっしゃることと思います。

なお、このキットはハンダ付けが必須の箇所は特にありません。細い部分を丈夫に付ける工夫はいるかもしれませんが、接着剤による組み立てで困ることはないと思います。