むしむし大行進の巻

1ページ使っていますが一言で終わるようなことです。

中古で入手した動かないドックサイダーです。

外観は比較的きちんとしていたので、修理して使おうと思いました。

買ってきてレールに乗せてみましたが、やはり、うんともすんともいいません。

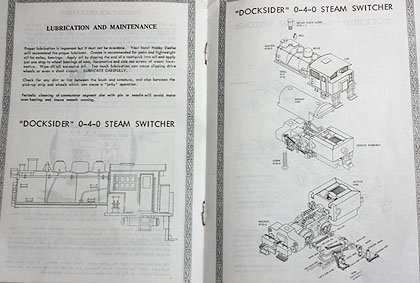

別のセットについていた、ドックサイダーの取り扱い説明書に分解図があるので、それを見ながら分解しました。

ほとんどの部品がスペアパーツとして分売されていたことがわかります。

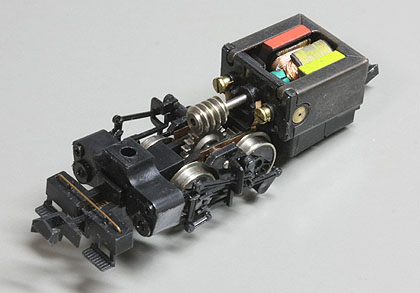

底部前方にあるビスを外してボディーを取りました。

どこかが焼けた風もありませんし、車輪や集電板なども特に汚れていないようです。

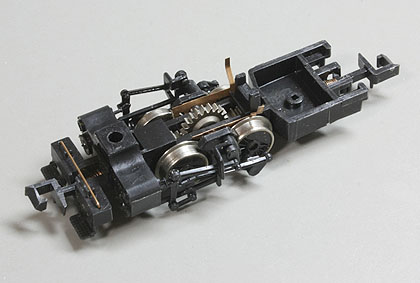

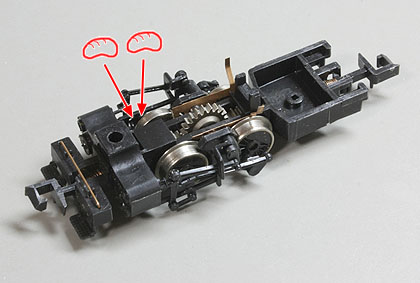

モーターを外して転がりを見てみます。

モーターはシャーシに載っているだけなので簡単に取れました。

車輪を回してみると、かなり回転は渋いものの、ドックサイダーの個体差としてはそれほど悪いわけでもありません。

もともと、各部の精度がそれほど良くないので、軽く転がったりはしない製品です。

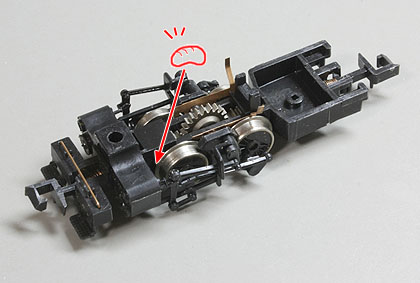

しかし、動輪とシリンダーの間に何かゴミがびっしり詰まっているようです。じゅうたんの毛糸クズなどが絡んでいることがありますので、…

…ピンセットで引っ張り出してみたところ、

何だろう、このゴミ。麦の一粒ぐらいの透き通ったもの。

何かの幼虫の抜け殻だこりゃ。

(さすがに写真は撮っていないですヨ、すぐ捨てましたし…)

しかし、まだいた。

2匹、3匹。なんでこんなところに…?栄養なんてなさそうなんですが。

今までこんな模型見たことないです。

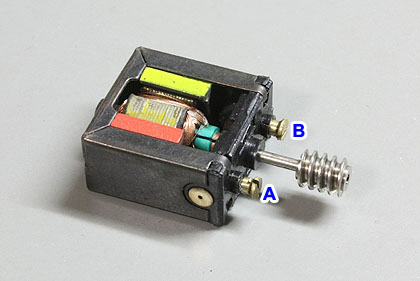

モーターは、前方に出ているABのネジから集電する構造です。これらのネジに台枠の集電板が接触するようになっています。

本来、これらのネジは内部で整流子のブラシに接触しています。

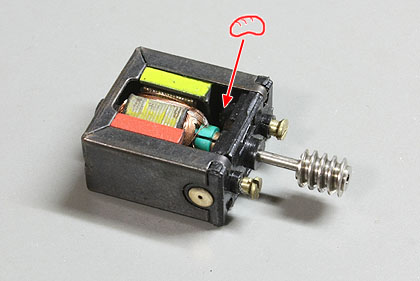

よく見るとモーターにもゴミが詰まっています。

いや、違う。

あなたもいたのね〜!

まったく、 一体どういう状況に置かれていた機関車なのかと考え込んでしまいます。

モーターの中にまで入り込んでいるとは…。

さて、不動の原因は、モーターのABのネジの締め込みが浅く、先端がブラシに届いていないためでした。

締め直しただけで快調に回り始めました。

あんなにいたとは思わなんだ(笑)。