Nゲージ蒸気機関車>蒸機の工作>夕張鉄道11号機の組み立て(ワールド工芸)

夕張鉄道11号機の組み立て(ワールド工芸) その1

昨年(2016年)8月に発売されたキットです。色々な事情でずっと着手できず、今更手を付けました。

今までのワールド工芸のエンジンドライブ機と同様の構成です。何か形態がツボにはまりまして、楽しく進められました。

2017.6.6/2020.11.23

説明書の手順のとおりに組み立てました。新しい機関車の場合、戸惑いがちな上廻りの組み立てについては、かなり詳しい手順が箇条書きされていたため大変助かりました。

いつもこうだといいのですが、難しい機関車でも説明がないものもあって、説明の粒度は毎回同じではありません。

説明書1/4 テンダーの組み立て

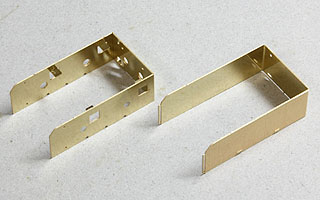

テンダー側板は2枚重ねです。外板は曲げ済みです。

内板の4箇所のツメと、後部のラグを引き起こし、外板とぴったり重ねて貼り合わせました。

何か所かのハンダ穴からハンダを流して付けますが、上下の断面にもハンダを流して固定しておきました。→あとでヤスリ掛けなどをするとき、引っ掛けてめくれたりしないようにするため。

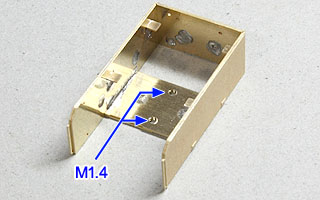

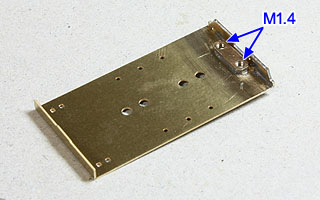

床板を取り付けました。

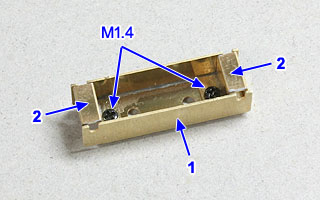

中央2箇所の穴は、あとで下廻りをネジ留めするため、M1.4タップを立ててネジを切っておきした。

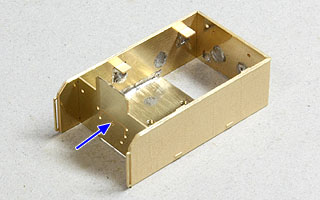

妻面の仕切り板を挟み込んでハンダ付けしました。

妻面の左右部分(工具箱などが付いているところ)を組み立て、一方にはブレーキハンドルを付けました。

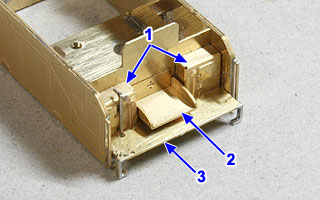

1. 組み立てた左右の箱を取り付け。

2. 石炭皿を取り付け。

3. 前方の床板を取り付け。下側の足も曲げてハンダ補強しておきました。

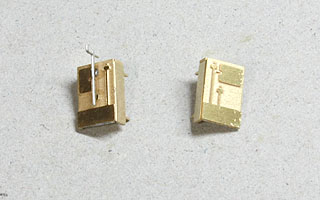

床板を折り曲げ、後ろの端梁部分は模様が表に出るように折り返して固定しました。

カプラーをネジ止めする台座を固定し、M1.4ネジを切っておきました。

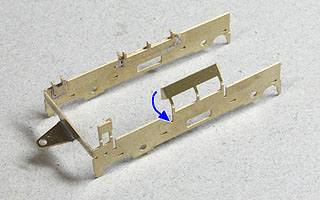

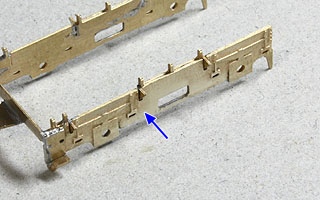

下廻りの外枠を折り曲げました。

前方と中央付近にある出っ張りは、端の三角の部分を直角に曲げ、そのまま内側から180度折り返します。

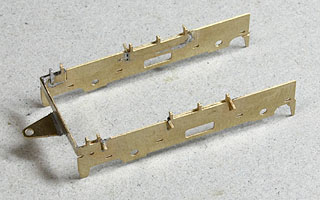

折り返したところです。三角の部分が外枠の溝から外側に顔を出します。

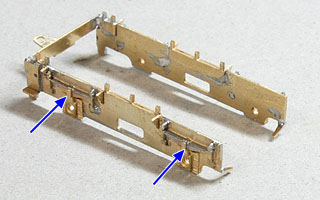

台車枠外側に、もう一枚外板(A2-2)を貼り合わせました。前側のステップ部分は折り返して曲げておきました。

さらに4箇所の板バネを折り重ね、貼り合わせました。

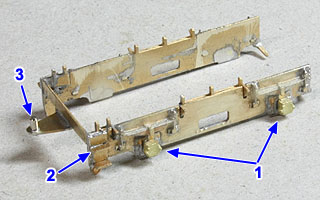

1. ロストワックスの軸箱を固定。

2. ステップ中段を取り付け。

3. ドローバーピンを取り付け。

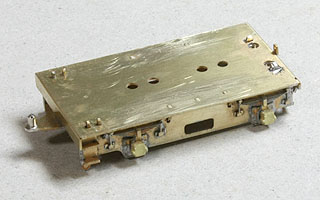

でき上がった台車枠を、床板に差し込んで固定しました。上側の出っ張りで邪魔になるものは削り取っておきます。

軸受けを組み立てました。

1. 2箇所に、車輪押さえをネジ留めするためのM1.4ネジを切ります。写真ではすでにネジ留めしてあります。

2. 車輪押さえを折り曲げ。これは仮に取り付けたもので、実際には塗装後、車輪を軸受けに置いてから車輪押さえをネジ留めします。

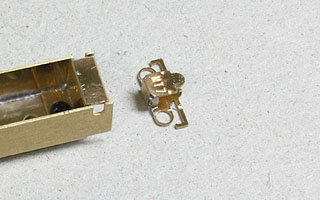

カプラーポケットを折り曲げました。

塗装後、MT-7マグネマティックカプラーを取り付け、床板にネジ留めします。

アーノルドカプラーの場合は、カプラーの根元に少々の加工を施すようです。

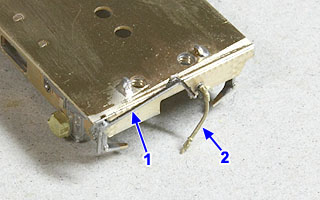

1. カプラー解放てこを固定。

2. ブレーキホースを固定。

実は根元のハンダ付けが不十分で、塗装後に外れて空回りするようになってしまいました。何か、しっかり付かなかった感触はありました…。

軸受けの底の穴から、上下をネジ留めしました。

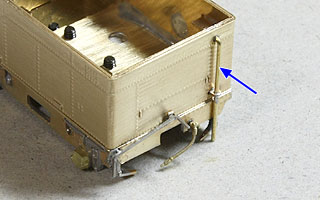

付属の0.5mm真鍮線を曲げ、後部妻板の上部の穴と、下部のラグの穴に差し込んで固定しました。

これの長さを決めるため、先に下廻りを組み立てて合体したものです。

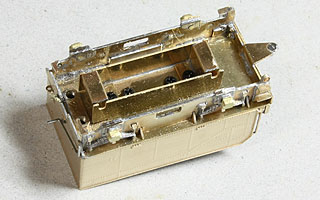

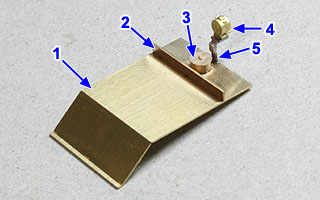

1. 炭庫底板を折り曲げました。

2. 仕切り板を固定。

3. 給水口を固定。

4. ライトを取り付け座に固定。

5. 取り付け座を最後部に固定。

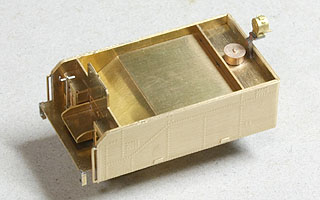

いったん下廻りを外し、組み立てた炭庫底板をはめ込んで、下側からハンダ付けしました。

再び下廻りをネジ留めしました。おそらく取り外すことはないだろうと、このまま塗装しました。

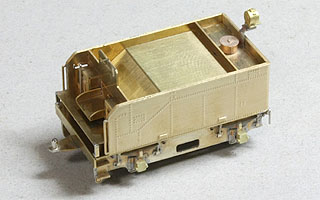

テンダーはこれで終わりです。台車周りは立体表現のため、ちょっと部品の貼り重ねが多めですが、特に難しいところはないと思いました。