|

|

| 裏千家 今日庵 |

| 平成16年10月16日(土) |

| お茶の精神は |

| 『和敬清寂』 |

| 和 | お互い同志が仲良くする。和し合うということ。 |

| 敬 | お互いが謹んで敬い合うということ。 |

| 清 | 清らかという意味で、心の中が清らかであるということ。 |

| 寂 | どんな時でも動じない心であるということ。 |

| 今日庵 兜門 | 大玄関 |

|

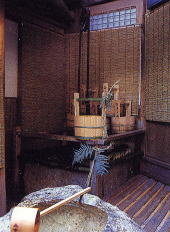

| ガ−ドマンが写ってしまいました。 | 竹すのこの上がりかまちと障子の白が対照的 | |

|

|

|

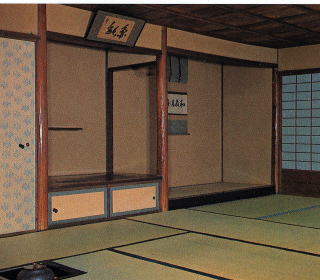

| 抛筌斎(ほうせんさい) | 咄々斎(とつとつさい) | |

| 利休居士250年忌にさいし11代玄々斎が造営 | 咄々斎の次の間にあり横六畳の大炉の間です。 | |

| 一間の本床と床脇に地袋と一枚板の棚を設け | 大炉厳寒の頃のみ開炉して用いるのです。 | |

| 床前ニ畳が高麗縁の貴人座となっている。 | 襖は安政3年夏に11代玄々斎精中宗室の直筆反古襖 | |

| この茶室でお茶会がありました。 | 半間襖四枚に12段にわたって茶道具や点前作法 | |

| 利休道歌が書かれている。 | ||

|

|

|

| 対流軒(たいりゅうけん) | 寒雲亭(かんうんてい) | |

| 13代目円能斎鉄中宗室好みの広間であり | 3代目元伯宗旦の好みで造られたのが300年前 | |

| 床柱は又隠(ゆういん)の前庭にあった老松 | 書院造りが特色、八畳に一間の本床一畳の控つ | |

| 床脇の袋棚には御祖堂の戸張りの残り裂が | き書院貴人のための真、お相伴の人には行、 | |

| 用いられている | 自ら茶を点てる場所は草というふうに天井を真、 | |

| 行、草の三段に張り分けている。宗旦の茶人と | ||

| ての独創性と心遣いが示されている。 | ||

| 襖は狩野探幽筆で八仙人の手違いの襖である。 | ||

|

|

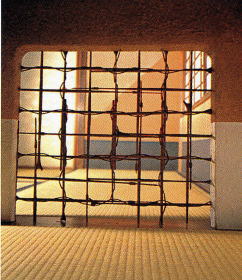

| 溜精軒(りゅうせいけん)の | 無色軒(むしきけん) | 腰掛待合 | ||

| 『杓の柄窓』 | 姿を正し、持ち物を整えた後、初め | 無色軒から露地へ降り飛び石を | ||

| 寒雲亭と大水屋との間にある六畳が | て通される部屋を無色軒といいます | 数歩行くと腰掛待合です、客は | ||

| 溜精軒という。除夜釜だけに使用 | 五畳敷に一畳の槫縁張りがつき | 亭主のお迎えがあるまでここで | ||

| 風炉先の下地窓は柄杓の柄で作られ | 一種の踏み込み床として扱われて | 待つのです。竹縁の下方の目立 | ||

| 『杓の柄窓』として有名です。 | いる。点前畳の左隅に釘箱棚、点前 | 石を貴人石といい、正客の踏石 | ||

| 桑の一枚板の大棚も特色の一つです。 | 畳との境の下地窓など見所の多い | となるのです。 | ||

| 茶室です。 | ||||

|

|

|

||

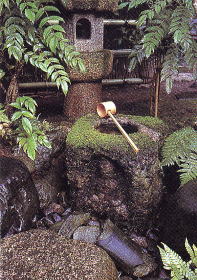

| 梅の井 | 御祖堂 | 四方仏の蹲踞 | ||

| 梅の井は最も茶に適応した名水である | 茶祖千利休居士と三代目宗旦居士 | (よほうぶつのつくばい) | ||

| 新年利休像前に供える大福茶はこの | を祀るところから利休御祖堂と交渉 | 飛び石を行くと蹲踞の前に到ります | ||

| 井戸の若水を汲んで家元自ら点てる。 | 裏千家今日庵邸内の奥まったところ | 客はここで手水を遣い、心身を清 | ||

| 手前の手水鉢は尾張徳川家より賜った | に位置し、最も大切なところです。 | め席入りの準備をします。石塔の | ||

| 菊花石で見込に菊の斑点が鮮明に | 塔身を転用したもので、四面に | |||

| 現われた珍石です。 | 仏体が刻まれている。 | |||

|

|

|

| 中門 | お土産 | |

| 北山丸太の柱に割竹葺の簡素な門 | 今日庵では兜門から入り大玄関から入れて | |

| 露地は中門を境界として、景色を持 | 戴きました。茶席は抛筌斎の間でした。 | |

| たせない外露地と幽玄の趣を盛り | たまたま山根が5番目で私が6番目でした。 | |

| 上げた内露地とに区別される。 | 畳の高麗縁に座らせて戴いていることも | |

| 気づいてましたが、後で説明を受けると | ||

| 2人とも貴人座に当る席でお点前を頂戴しました。 | ||

| 生涯通じて初めての最後になる出来事でした。 | ||

| 帰りにはお土産にお菓子と扇子をいただきました。 | ||

|

|

| 大徳寺 |

| 大徳寺三門を特別に見学させていただく。 | 裏千家宗室のご配慮で普段は開く事 | |

| の無い三門を開いて拝観 | ||

| させていただきました。 | ||

|

|

|

| 楼上に上らせていただき等身大の | 三門の柱に夕日がまぶしく当っている。 | |

| 利休木像を拝ませていただきました。 | ||

|

|

|

| 秋の京都 |

| 四条大橋から夕日に浮かぶ歌舞伎座 | 四条大橋から料理屋の『いろり屋』 | |

| 各部屋に灯りがともりお客を迎える | ||

| 準備がされている事でしょう。 | ||

|

|

|

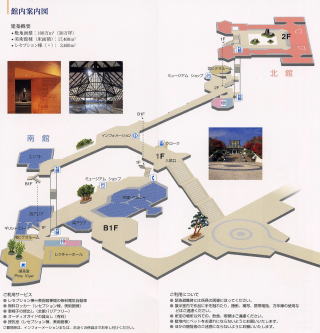

| MIHO MUSEUM | 5月1日 (土) |

| 滋賀県甲賀郡信楽町桃谷300 | |

| 山の中の美術館建物敷地面積(30万坪) |

| 駐車場へ入ったところ、新緑とつつじのコントラスト | 山の緑とキリシマつつじの真紅 |

|

|

|

| 美術館前のバスタ−ミナル | 喫茶室から美術館まではトンネルをくぐって行く | |

|

|

|

| 夕日の蔭に咲くつつじ 帰りがけにパチリ | 案内板の立つ周りのつつじ | |

|

|

|

| 信楽の山は平地よりも気温が低い為、白いつつじは蕾 | 美術館も北館と南館の別れ、とに角ひろ〜い | |

|

|

|