|

|

|

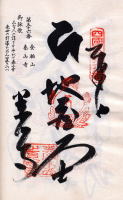

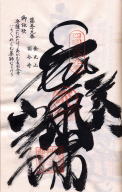

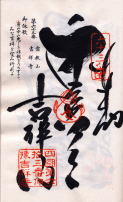

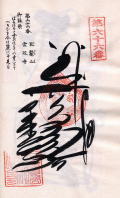

| 第 5 6 番 札 所 |

| 金輪山 | 泰山寺 |

| こんりんざん | たいさんじ |

|

|

|

| 第55番札所から約3.6Km ・ 足で1時間 ・ 車で7分 | |

| 金輪山の山麓にある閑静な寺である。石垣に囲まれた高台になっていて、白壁塀の外に六体の仏像が | |

| 並んでいる。手水鉢の龍の口から水が流れている。本堂も太子堂もこじんまりとした建物で、境内も広く | |

| ないがそれだけに親しめる。寺では千枚通しのお札を売っている、願いごとならば何でも叶うお札らしい | |

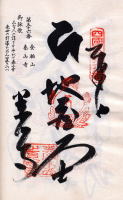

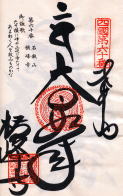

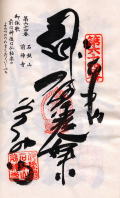

| 第 5 7 番 札 所 |

| 府頭山 | 栄福寺 |

| ふとうざん | えいふくじ |

|

|

|

||

| 第56番札所から約4.15Km ・ 足で1時間 ・ 車で5分 | |

| 栄福寺は嵯峨天皇の勅願によって弘法大師が開基した。瀬戸内海では海難事故が多く、そのことを聞 | |

| いた弘法大師が府頭山の頂で海神供養の護摩を修めてところ、満願の日には海は穏やかになり海中. | |

| から阿弥陀如来が現われた。それを本尊として寺を建てたという。太子堂と本堂は回廊によってつなが | |

| っている。本堂は石段を上がる。 |

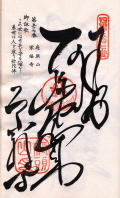

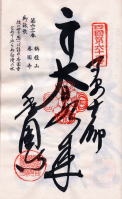

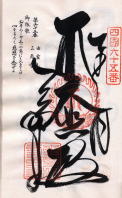

| 第 5 8 番 札 所 |

| 作礼山 | 仙遊寺 |

| されいざん | せんゆうじ |

|

|

|

||

| 第57番札所より約3.8Km ・ 足で55分 ・ 車で10分 | |

| 仙遊寺は作礼山の頂上にある山寺である。山上の駐車場で車を下りると、新しい仁王門が見える。 | |

| そこから急な坂道と石段を上がり境内へ入る。作礼山は300mの高さがある為、境内からは市街や田 | |

| 畑が眼下に広がりその向こうには、瀬戸内海や海に浮かぶ小島が望める。境内には緑の草木が生い | |

| 茂り豊な自然が楽しめる。仙遊寺は天智天皇の勅願により伊予の国主越智守興が開基したと伝えられ | |

| ている。山門から寺に至るまでの旧参には、弘法大師の加持水であったと言われる井戸がある。 | |

| ここで汲み上げられた.水は霊水として諸病に効き目があったと伝えられている。 | |

| 本堂の屋根はニ層の波形屋根という。 |

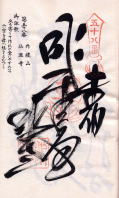

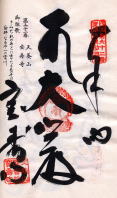

| 第 5 9 番 札 所 |

| 金光山 | 国分寺 |

| こんごうざん | こくぶんじ |

|

|

|

| 第58番札所から約10.4Km ・ 足で2時間40分 ・ 車で25分 | |

| 国分寺は.聖武天皇が天平13(741)年に国分寺建立の 詔勅を出し各国に建立された寺の一つ。 | |

| 行基が開基したと伝えられる。当時は七堂伽濫を備えた豪壮な巨殺だったらしい。 | |

| 本尊は行基が刻んだという薬師如来である。 | |

| 第 6 0 番 札 所 |

| 石鉄山 | 横峰寺 |

| いしづちさん | よこみねじ |

|

|

|

||

| 第64番札所から約27.6Km ・ 足で7時間10分 ・ 車で50分 | |

| 第60番は第59番〜第61番〜第62番〜第63番〜第64番〜第60番へ戻る方が良い | |

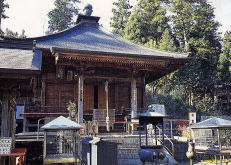

| 四国88ケ所の難所として知られているのが60番の横峰寺である。霊峰石鎚山の中腹にあり、険しい | |

| 遍路道、杉の老樹に覆われた堂宇、境内のしんとした空気、まさに修行の霊場の雰囲気である。 | |

| 石鎚山は西日本の最高峰(1983m)の霊峰と言われ国定公園になっている。 | |

| 横峰寺はこの石鎚山の北側中腹にあり標高750mで四国霊場中3番目の高さである。 | |

|

| 栴檀山 | 香園寺 |

| せんだんざん | こうおんじ |

|

|

|

| 第59番から約19Km ・ 足で4時間30分 ・ 車で25分 | |

| 四国88ケ所も60番まで参詣がすみましたが、ここに来て初めて見る鉄筋コンクリ−トでできた大聖堂である | |

| 昭和51年に建てられてこの中に本尊が祀られている。宿泊施設も整っていて、350人が収容できる、広い | |

| 境内にはごみ一つ落ちてなくて、大聖堂の横の入り口から本堂に入ると黄金色に輝く巨大な本尊の大日如 | |

| 来,脇には不動明王、胸に赤ん坊を抱いた子安大師が安置されている。大師堂も一緒になっている為に、 | |

| 移動せずにお参りすることができる。 | |

| 境内の隅に子安大師像が立っている、背中にゴザを背負い右手に錫杖を持ち、左手に赤ん坊を抱いた | |

| 大師像、お顔は福々しい。安産、子育てに自身のない若い母親にとってありがたい大師に映る様である。 | |

| 第 6 2 番 札 所 |

| 天養山 | 宝寿寺 |

| てんようざん | ほうじゅじ |

|

|

|

| 第61番札所から約2Km ・ 足で25分 ・ 車で3分 | |

| 本尊は十一面観音で光明皇后をイメ−ジして弘法大師が刻んで安置し、寺名を宝寿寺と改めた。 | |

| 武家門のような山門をくぐると右手に大きなチシャの木が枝を広げていて、その下に太子堂がある。 | |

| 落ち着いた境内には、子安観音像、鐘楼、手入れの行き届いた日本庭園がある。 | |

| 第 6 3 番 札 所 |

| 蜜教山 | 吉祥寺 |

| みっきょうざん | きっしょうじ |

|

|

|

||

| 第62番札所から約1.4Km ・ 足で20分 ・ 車で3分 | |

| 七福神の一つ福をもたらす、毘沙門天が本尊である。境内には『成就石』や『マリヤ観音』がある。 | |

| 『成就石』は本堂の手前にあり、大きな石の真中の丸い穴に目をつぶって願い事を唱えながら近づき | |

| 金剛杖の先が石の穴に通れば心願成就である。 | |

| 第 6 4 番 札 所 |

| 石鉄山 | 前神寺 |

| いしづちさん | まえがみじ |

|

|

|

||

| 第63番札所から約3.3Km ・ 足で50分 ・ 車で8分 | |

| 参道には杉木立がうっそうと生い茂り、前神寺は真言宗石鉄派の総本山で、石鉄派修練場の根本 | |

| 道場でもある。 老樹を背にした本堂はしっとりと静まりかえっている。前神寺は奈良時代のはじめに | |

| 役行者小角が開基したと伝えられている。その後桓武天皇(781-806)が病気平癒の祈願し願いが | |

| 成就した、そこで七堂伽藍を造立し金色院前神寺と称した。その後弘法大師が入山し求聞持法を修 | |

| したと伝えられている。本堂のは本尊の阿弥陀如来が安置されている。 | |

| 皇室と縁が深く歴代天皇は厚く帰依して、仏像や経巻を奉納し、寺を保護してきた。 |

| 第 6 5 番 札 所 |

| 由霊山 | 三角寺 |

| ゆうれいざん | さんかくじ |

|

|

|

||

| 第60番札所から約70.2Km ・ 足で18時間30分 ・ 車で1時間10分 | |

| 三角寺は平石山の北腹にあり、駐車場から72段の急な石段を上がって行く。石段を上がり切ったとこ | |

| ろには山門があり、山門には.梵鐘が吊り下がっている。三角寺は聖武天皇の勅願により、行基が創建 | |

| したとつたえられている。その後弘法大師が巡錫して十一面観音を安置した、この時に三角形の護摩 | |

| 壇を築いて降伏護摩秘法を修したという。降状護摩秘法は格式の高い大法で、四国88ケ所霊場の中で | |

| もこの寺だけと伝えられている。 |

| 第 6 6 番 札 所 |

| 巨鼇山 | 雲辺寺 |

| きょごうざん | うんぺんじ |

|

|

|

||

| 第65番から約33.4Km ・ 足で7時間30分 ・ 車で1時間 | |

| いよいよ香川県に入る。雲辺寺は一気に標高1000mに向こうこの地はまさに雲辺寺にふさわしい、又 | |

| 四国高野と言われた学問道場である。境内は広く本堂の周りには杉の巨木が生い茂っている。 | |

| 本堂は簡素でがっちりしていていかにも山寺である。雲辺寺は弘法大師が16歳の登山をして修行した | |

| 次は嵯峨天皇の勅願を再び奉じてとざんをした、本尊の千手観音を刻んで安置した。 | |

| 私どもがお参りした日は、朝の8時頃から霧がでだして雲辺寺に続く有料道路を13.8km霧の中を駐車 | |

| 場まで左右前後をほとんど見えずまるで雲の中をゆっくりゆっくりの走行でした。納経所へたどり着くと | |

| 住職さんがびっくりして『よくこんな霧の中を車で?どうぞお帰りは充分お気をつけて下さい』と丁寧に | |

| 言ってくださいました。霧の中バックも出来なくこんな怖い思いをしたお参りしたのは雲辺寺だけでした。 |