DXCCは100Cまで2年かかり、200Cまで更に4年かかっています。現在は運用する局が世界的に増えましたので、もっと早いペースで達成できるでしょう。

DXを本格的に始めたきっかけは、1985年11〜12月仕事でインドに行ったとき、持参した短波ラジオの40mバンドで、JAの強力な信号を聞いたからです。早朝にローカル局並みの強さでJAのSSBが聞こえたのです。そして1986年のCQ誌に、JA6HW/角居OMの書かれた30mバンドについての記事がきっかけでこのバンドにQRVするようになりました。

当時の30mは、正体不明の局や業務局が頻繁にQRVしており、よく一方的にQSYを求められたものです。中にはRSTリポートを交換してしまった局もありました。またQTH?と打つと「Your Up Island」と打ち返してくる局もありました。分かりますか?。これは未だ30mバンドが解禁に至らなかった、北方Uゾーンの島からのQRVと思われます。もちろんコールサインは打って来ません。2次業務バンドならではの経験をしたと思っております。また今では許可されないSSBの記載が免許状にあり、週末はお馴染み局とDX情報の交換をやったものです。これをワッチしていたJARLの指導員の方から、「SSBは不可!」とする赤紙を頂戴した事もあります。でも免許状には、今でもSSB(A3j)の記載が継続しております。

1988年初頭、CQ誌にJA1IFP/菅原OM担当の30mDXコラムができ、JAのアクティブティが上がりましたが、本格的に運用する局が増えたのはDXCCにクレジットできるようになってからです。それまでは、「大海原に釣り糸を垂れる」感が強く、来る日も来る日もCQを叩いていた記憶があります。

このバンドは7MHzと14MHzの中間に位置するため、両者の特徴を兼ね備えております。時間により信号の強弱やパスの違いはありますが、一年中楽しめるバンドです。特に冬場は、日中からもDXingが楽しめます。また、8月中旬になると朝のEu方面が聞こえ出しますので、その日にちにより秋が早いか遅いかが読めます。

右のアンテナは、実家の30m3eleモノバンド八木と14〜28MHzトライバンド4els八木です。30m3ele八木は、ミニマルチアンテナの城野氏にCR-303と言う型名で作ってもらいました。上げた1989年頃は、パイルらしいパイルなどありませんでしたが、殆ど一発で射止めていました。その後このアンテナは、18MHzとのデュアルバンダーとなって製品化されたようです。なお、手前は一風変わったGAP ANTENNAのDX-10Jですが、電気的には大変興味のあるアンテナです。3.5MHzのVK0IRはこのアンテナでゲットしました。

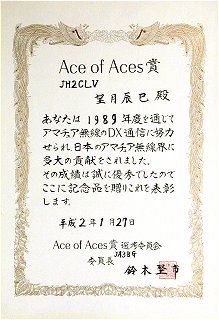

30mのDX運用ではJA1IFP/JA1HGY/JH1DLJ/JA3AA/JH3DJX各局にお世話になりました。おかげ様で、1988年と1889年のAceOfAces(CQ出版社)を連続で受賞することができました(写真参考)。

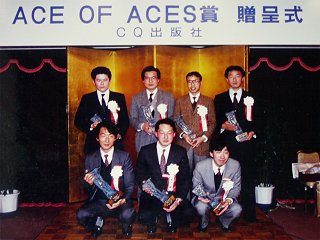

写真は平成1990年1月27日(土)、東京水道橋にある日本出版クラブ会館(鳳凰の間)で行われた「1989年度AceOfAces賞受賞記念パーティ」で撮影した受賞者のスナップ。

写真は平成1990年1月27日(土)、東京水道橋にある日本出版クラブ会館(鳳凰の間)で行われた「1989年度AceOfAces賞受賞記念パーティ」で撮影した受賞者のスナップ。

前列左から5H1HK/高津氏(特別賞)、JH2MAZ/小川氏(7MHz)、JI1PGO/増渕氏(28MHz)、後列左よりJR7XOD/門馬氏(3.5MHz)、JH2CLV/オーナー(10MHz)、JE1REU/石場氏(14MHz)、JR1CBC/川上氏(21MHz)。

このとき初めてDXコーナーエディターのJA3BG/鈴木氏をはじめ、JA1BK/溝口氏、JA1HGY/間下氏、JA1IFP/菅原氏(10MHzコラム担当)、JA1IRT/内堀氏(CQ誌編集長)、JA1RJU/小笠原氏、JH1EDB/斎藤氏、JA2JW/星山氏、JA3AA/島氏、JA2VPO/鈴木氏、JA3-3446/松岡氏など、多くの皆さんとアイボールができ大いに刺激を受けた。

また内堀編集長の案内でSWL一筋のJA3-3446/松岡氏を紹介され、氏は当時私のローカルだったJH3DJX/枚田氏と同郷であることを知らされた。それまでどちらかと言うとDXについては一匹狼的に出没する事が多かったが、こうした出会いを体験する事でアマチュア無線の素晴らしさを再認識することができた。