1.設計思想

・AM/FM、10m/6mのデュアルバンドデュアルモード

・周波数はサムホールSWでの10KHzステップでの

直読表示に加えて、5KHzアップSWを設けて

5KHzステップ運用にも対応。

・対応周波数範囲(送受信)

28.000〜29.695MHz

50.000〜53.995MHz

※送受信性能の調整点は29.000MHzおよび51.000MHz

・送信出力 1W〜5W程度を目標

・S/パワーメータ、スケルチ(FMモード時)を装備

・VFOはPLLシンセサイザ方式とする。

・10mと6mでそれぞれヘテロダイン方向を

反対にすることでVCOの可変範囲が狭くてもOKとする。

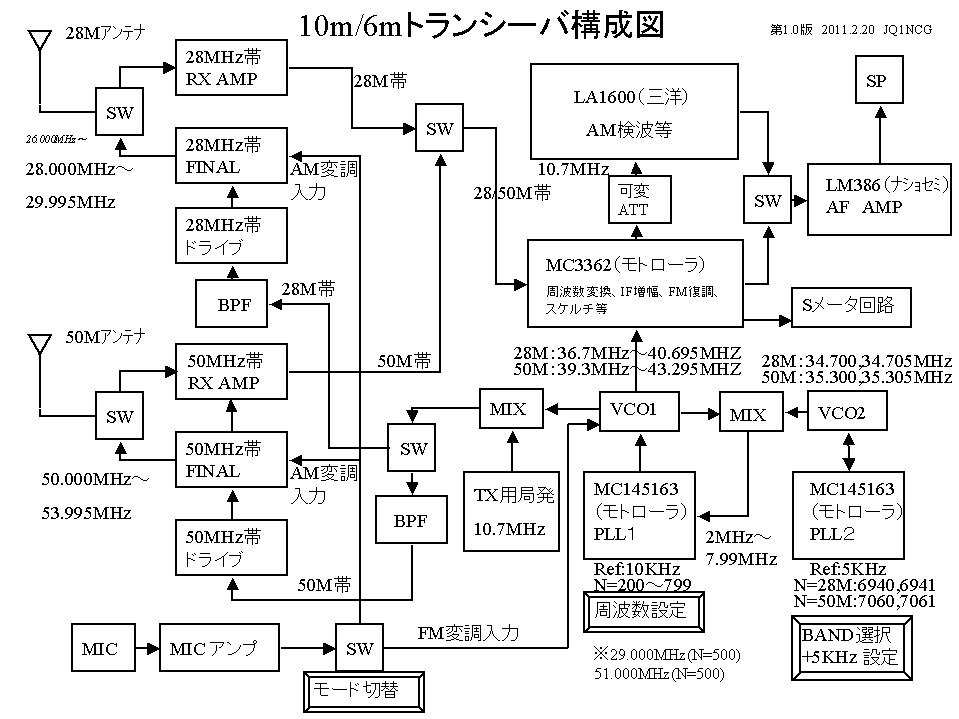

2.全体構成

※下記については今後回路図を掲載後にもう少し分かりやすく詳細を記述する予定です。

1)全体概要

PLLシンセサイザでは10.7MHz離れの周波数を発振します。送信系は10.7MHzの局発を加えて希望周波数とします。

AM変調は終段コレクタ変調、FM変調はPLL VCOのバリキャップにて行います。

FM復調はMC3362というモトローラ製のICにて行います。AM検波はLA1600という三洋製のICにて行います。

これらのICからの出力をオーディオアンプIC LM386にて増幅してスピーカを鳴らします。

2)RX AMP部

アンテナは10m、6mで端子を分けています。高周波リレーやデュプレクサを使って、

一つにまとめてもいいのですが、少しでもロスを減らしたいのと、イメージ混信防止の為に

分けることにしました。

10m/6m共にFET2段で増幅し、PINダイオードSWでバンド選択してFM受信IC(MC3362)に供給します。

3)PLL VFO部

2つのPLL VFOにより構成されています。 PLL1(VCO1)からは10mの時は送受信周波数よりも

10.7MHz高い周波数が6mの時は送受信周波数よりも10.7MHz低い周波数が発振されます。

PLL1では、PLL2から供給される信号との差分周波数にてPLLループを構成しています。

基準周波数(Ref)は10.24MHzの水晶発振を1024分周した10KHzです。

分周比Nは200から799です。

VCO1のバリキャップダイオードに変調信号を注入してFM変調を掛けます。(実はうまくいくか怪しい。。。。)

PLL2(VCO2)はバンドおよび5KHzアップ有無によって発振周波数が変化します。

10mバンドの時は、34.700MHzまたは34.705MHz、6mバンドの時は35.300MHzまたは35.305MHzを発振します。

5KHzステップを実現する為に基準周波数(Ref)は5KHzです。

・VFO動作の具体例

具体例では次の様になります。

例1)29.26MHzの場合

VCO2からは34.700MHzが発振されます。

周波数設定SWにより分周比N=526が与えられます。

N×Ref=5260KHzとなります。

「VCO1の発振周波数」−「VCO2の発振周波数」=5260KHz になるように、

VCO1の発振周波数がPLL制御されます。

つまり、VCO1の発振周波数は39.96MHzになります。

局発として39.96MHzがMC3362に入力されると、39.96-10.7=29.26MHzとなります。

例2)50.615MHzの場合

VCO2からは35.305MHzが発振されます。

周波数設定SWにより分周比N=461が与えられます。

N×Ref=4610KHzとなります。

「VCO1の発振周波数」−「VCO2の発振周波数」=4610KHz になるように、

VCO1の発振周波数がPLL制御されます。

つまり、VCO1の発振周波数は39.915MHzになります。

局発として39.915MHzがMC3362に入力されると、39.915+10.7=50.615MHzとなります。

4)FM復調部

IC MC3362を使用しています。このICには1stOSCからFM復調、スケルチ制御までFM受信機に必要な機能が

すべて盛り込まれています。本機ではIC内蔵の1stOSC部分は使用せず前述のPLL VFOを使用しています。

それ以外の部分はICをフル活用しています。

5)AM検波部

IC LA1600を使用しています。このICには高周波増幅、2ndOSC、2ndMIX、AGC、検波回路が

含まれています。MC3362の17番ピン2ndMIX INから10.7MHzの1stIFを取り出し、LA1600に供給

しています。供給レベルが少し強すぎるようなので、途中に可変ATTを挿入し、レベル調整

出来るようにしました。

6)AFアンプ、Sメータ回路

MC3362、LA1600からの出力をLM386で増幅してスピーカを鳴らしています。

SメータはMC3362の7番ピンより455KHzの2ndIFを取り出し、増幅検波して

ラジケータを振らせています。

7)送信系

設計中

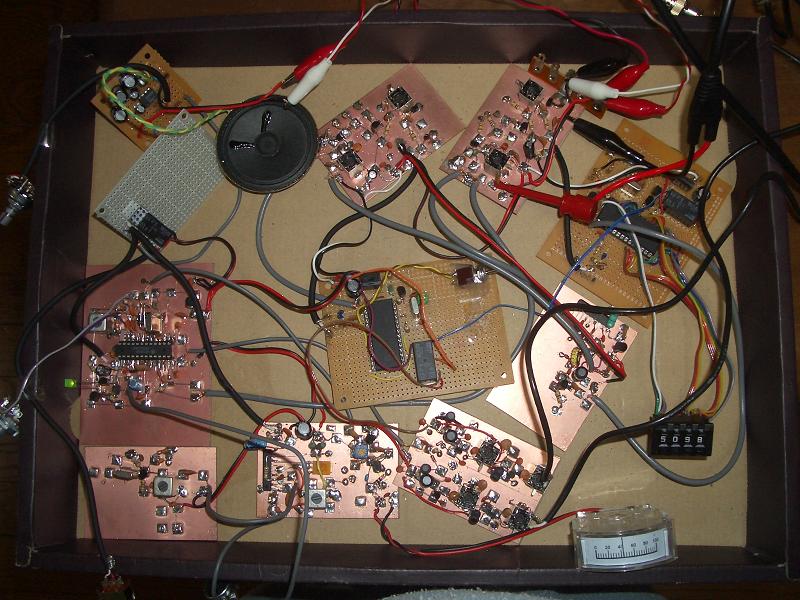

2.製作および動作状況

受信系が基板ベースで組みあがりました。

FMについてはまあまあの受信感度になっています。

AMについてはなんかノイズっぽいですが、

受信レベルが低い方はそれなりに聞こえるので現状レベルで

まとめました。

※SG(シグナルジェネレータ)で信号発振し、それを受信している様子です。

下側の機材がSG、上側の機材が周波数カウンタです。

周波数カウンタではVCO1の周波数を測定しています。

10mでは測定周波数-10.7MHzが受信周波数、

6mでは測定周波数+10.7MHzが受信周波数となります。

※10m(29.32MHz)を受信している様子です。

周波数設定を2932に設定すると、

40.0200566-10.7=29.3200566MHzを受信しています。

+56.6Hzずれていますが問題ないレベルです。

SGから市販リグでS9レベルに相当する(実測で確認)-95dBmを

出力していますがこのときにSメータが大体半分振れています。

※6m(50.98MHz)を受信している様子です。

周波数設定を5098に設定すると、

40.2800541+10.7=50.9800541MHzを受信しています。

+54.1Hzずれていますが問題ないレベルです。

Sメータは10mと同様です。

※音声源として、iPodから音楽を流して、SGの外部変調端子に加えています。

5.0はFM変調の最大周波数偏移です。

アマチュア機で一般的な5.0KHzにしています。

これを2.5KHzにするといわゆるスーパーナローになります。

※AM変調も出力できます。

AM変調の時は変調度(%)で設定します。

写真は変調度99%を設定しています。

※FM受信用IC MC3362とその周辺回路です。

このICを生基板に搭載する為に結構細かい作業を

行いました。

※基板にICの足の位置を型取り、小さく切ったランドを瞬間接着剤で貼り付けました。

※全ての足に対してランドを貼り付け、ICソケットを半田付けしました。

※AM受信用IC(LA1600)周辺回路(左側)と

Sメータ回路(右側)です。半固定抵抗で

Sメータの振れ具合を調整します。

※こういう周波数もばっちりOKです。

モードはもちろんAMですね。