【生きる羅針盤の提案(1):生きる】

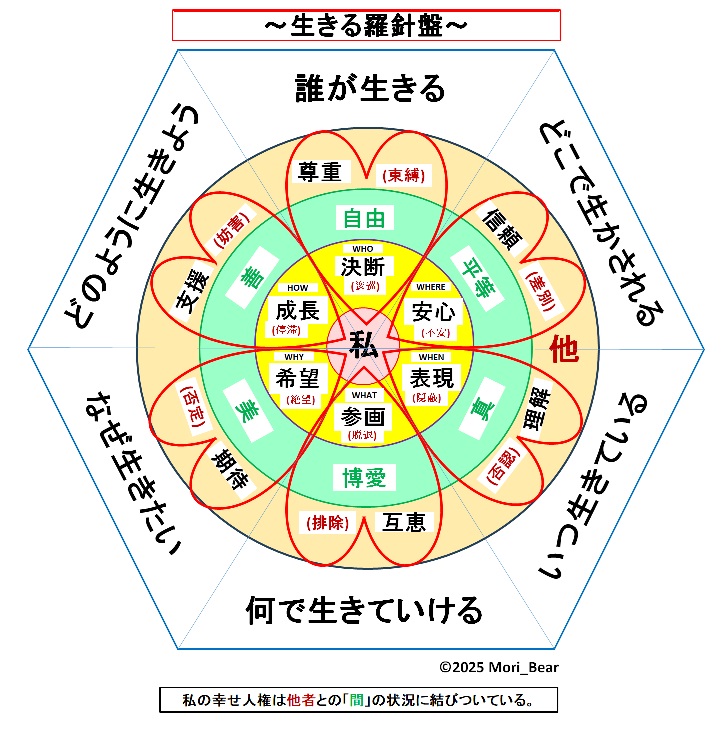

人権宣言等から導き出した「人権羅針盤」は,人権という言葉が目指すものに言い換えると人が穏やかに生きるための羅針盤と考えなければなりません。だからこそ,先に示した子どもの育ちを考える羅針盤としても有効になることができたのです。これからさらに,「生きる羅針盤」としての展開の可能性を見ていくことにします。ふと立ち止まって,「生きるとは?」という疑問に出会った際に,その思考のお手伝いができたら幸いです。

******************************************************************

人権は人が生きていく権利です。その権利とは他者との間で守るべき関係の形態です。したがって,権利が擁護されている場合は,人が人として幸せに生きていく様子が現れているはずです。私はどのように生きているのか,私の生き方が羅針盤に現れていると考えることができます。人権羅針盤が目指しているのは,実は「私が生きる羅針盤」なのです。人権という衣装で守られている私の生きる姿に注目してみます。

第1問:「誰が生きる?」

生きているものは人に限らず,生きるという選択をしています,しているはずです。生きる本能として,生きることを意識しています。数え切れないほどの世代の交代の帰結として体現している生命を維持し,次世代に伝承する宿命を全うしていきます。生きていくのは誰か,それは「決断」している私なのです。

第2問:「どこで生かされる?」

生きるという現象はエネルギーの集中,エントロピーの縮小という方向性を帯びています。具体的には身体の創造,成長と維持です。命を失えば身体は霧消しエントロピーの最大化に向かいます。この身体維持のために,内なる無意識の生きる活動である栄養摂取の消化や疲労回復の休養といったプロセスが必須です。夜になれば眠るという身体の安全と安心が確保されていなければなりません。

受け継いだ命を伝承する営みである子孫保護のためにも,安心な巣が必須となります。どこで生かされているのか,それは「安心」がある場所なのです。

第3問:「いつ生きている?」

生きているのは四六時中であるはずですが,生きているという自覚は外界との関係を検知したときです。生きていく上で備わっている感覚が反応したとき,生きていることになります。安心安全である場所から外に出て「寒い」と感じたとき,歩いているとき急に何かが飛び出してきたときの驚き,好きな物や人に出会ったときのときめきなど,外界との情報の交換が起こった時に,生きていることを確認しています。

子孫への伝承を可能にする求愛や養育のための給餌などの関わりの時,相互の生きていることを認め合っています。いつ生きているのか,それは感性が捉えたり自ら発したりするあらゆる「表現」が理解できたときなのです。

第4問:「何で生きていける?」

生きていけるのは,心身の破壊などは無くて,さらに成長や維持の反応が絶え間なく継続できているからです。基本的には食料摂取による身体の代謝機能の充実が必須です。いわゆる食べていく生活です。自然界からの狩猟や採取,農耕による恩恵があってこそ生きていけます。自然との一体的な関わりが命を育んでいるのです。もちろん,人間社会も外界との関わりという面で生きていく上での必須の生活となります。何でいきていけるのか,それは「参画」による外界の恵みによっているのです。

第5問:「なぜ生きたい?」

生きることは時間の流れの上でこそ意味を持ちます。生き延びると共に,自分の命を次世代につないでいくこと,それが生きるということです。例えば,魚の生き方は,受け継いだ命を危険を回避し成長して産卵受精して終えていきます。命は永遠につながっていくものであり,そのことが生きる基本形です。命がつながる状況をよりよく実現するための改善活動を目指すことも,生きていく動機になります。なぜ生きたいのか,それはより豊かに生きていく「希望」を期待しているからです。

第6問:「どのように生きよう?」

生きていくことは自然の成り行きと完全に一致しているものではありません。環境は生きていくことには厳しくもあります。様々な逆境や危険が待ち受けています。自然が向かっているのはエントロピーの増加ですが,生きていることはその逆だからです。形あるものは壊れていくものなのです。自然環境に普段は適応できていても,天変地異が起こります。たとえば,寒い冬を逃れて渡りをしたり,冬眠して耐えることができる能力の発揮が必要となります。地球環境の変動に適応する,生存競争という邪魔を回避する,いろいろ苦労は絶えないのです。あれこれ工夫し頑張って耐えていかなければなりません。どのように生きようとするのか,それは生きる能力の「成長」を持続していく努力として現れています。

******************************************************************

「生きる」ということをどのように分析すればいいのか,その視座を羅針盤に重ねることができるのではと期待してみました。ある程度の整理が可能と思える結果に至りました。この号では,生きることの状況を基礎的な動物レベルで見ておきましたが,今後の号では社会的な生物である人間の生きる姿を羅針盤視点で整理していく予定です。急がずゆっくりと展開していきます。

(2025年02月02日)