|

|

|

�A�C���b�V���E�|�[�^�[�@Irish

Porter�@�@

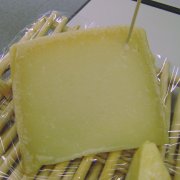

�������A����M�����@45%�s���@ �C�M���X�E�k�A�C�������h

�A�C�������h�̍��r�[���uPorter

Beer�v���A�A�C�������h�ō��ꂽ�`�F�_�[�^�C�v�̃`�[�Y�̌��ԂɐZ�����A�ʔ����͗l�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��͐H�i�p�����b�N�X�ŃR�[�e�B���O����Ă���̂ł����A���łɔ��ł͂Ȃ������r�[���F�ɂȂ��Ă��āA�܂�ŃU�b�n�g���e(�P�[�L)�݂����B���킢�̓}�C���h�Ō����ڂقǃr�[���̃C���p�N�g�͂Ȃ��B(2006.6.24)

|

|

|

�`�F�_�����O�̌��ԂɃ��[�X�g���L���ȃG�[���r�[���𗬂�����ł��A�L���C�ȑ嗝�Ζ͗l�ł��B�r�[���̋ꖡ�͂ق�̂킸���Ȃ̂ŁA�₳�������ł��B�`�[�Y��H�ׂȂ�Ȃ��l��ς�����`�[�Y�Ńv���g�[���₩�ɂ���̂ɂ͗ǂ��`�[�Y�ł��ˁB�ł����͂����ĉ��x�����������Ƃ͎v��Ȃ��`�[�Y�����B(2009.4.4)

|

|

|

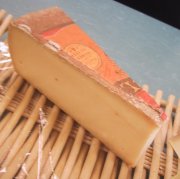

�v���Ԃ���A�C���b�V���E�|�[�^�[�B�A�C�������h�̃`�[�Y�̌��ԂɃr�[���𗬂����݁A�Y��ȑ嗝�Ζ͗l�Ɏd�グ�Ă��܂��B�����悤�Ƀ}�[�u���͗l�ɂȂ����Z�[�W�̃y�[�X�g���������u�Z�[�W

�_�[�r�[��Ƃ����̂�����܂��B�ł�������̂ق����L���ł��ˁB�����ڂ̃C���p�N�g���������ƁA�������肵�����킢�ŗD�����A�`�[�Y���S�҂ɂ��y����ł��炦��`�[�Y�ł��B������A�C���b�V���E�|�[�^�[�̓r�[���̋ꖡ�Ƃ������́A�R�[�q�[�̃��[�X�g���̂悤�ȃj���A���X���������܂����B(2011.4.2)

|

|

|

|

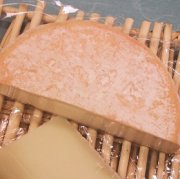

�A�C���b�V���E�|�[�^�[

�嗝�̂悤�Ȗ͗l����ۓI�Ȃ��̃`�[�Y�́A�C�M���X�̃A�C�������h�̃������b�N�ō���A�����n�r�[���̃|�[�^�[�����肱�܂�Ă��܂��B�����ڂقǕς�����`�[�Y�ł͂Ȃ��A�`�[�Y�{�̂͂ƂĂ��D�����āA�R�[�q�[��`���R���[�g�̂悤�ȃ��[�X�g�����悤�Ȃق�ꂳ�����������āA���{�l���H�ׂ₷���Ɗ�����`�[�Y���Ǝv���܂��B(2014.11.23) |

|

|

|

|

�A���f�B�E�K�X�i

Ardi-Gasna

�r�����A����^�C�v�@M.G.50%�@�t�����X�E�o�X�N�E�x�A�����n���@

�X�y�C���Ƃ̍���������̃s���l�[�R���̗r���̃`�[�Y�ŁA�A���f�B�̓o�X�N��Ńq�c�W�A�K�X�i�̓`�[�Y�̂��ƁB���Ƃ��Ƃ��̒n���ŗr�̃`�[�Y�ƌĂ�Ă��������̃`�[�Y���A1980�NAOC�擾�ɂ�����n���F�̂��閼�O�łȂ��ƁE�E�E�Ƃ������Ƃ��I�b�\�[�E�C���e�B�E�u���r�E�s���l�[�̖��ɂȂ������̂ł���A�{���I�ɂ͓������̂ƍl���Ă����炵���B���݂����̖��O�̃`�[�Y�����݂��邢���J���N���́AAOC���T�C�Y�̋K��ɂ���B���^��2�`3�s�A��^��4�`5�s���K��ɂ��邽�߁A���Ƃ���3.5�s�̂��̂͏��^�ɂ���^�ɂ������Ȃ��킯�ŁA�I�b�\�[�E�C���e�B�E�u���r�E�s���l�[�𖼏��Ȃ��̂ŁA���Ƃ��Ƃ������A���f�B�E�K�X�i���g���Ă���Ƃ����킯�B���Ă��āA�����͏n���m(MOF)�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪����`�[�Y�̌����Ƃ������ƂŁA�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪�����A���f�B�E�K�X�i�ł��B��ʓI�ȃI�b�\�E�C���e�B�Ɣ�ׂ�ƁA�D�����������閡�ŁA�g���n�̑f�p�ȍ��肪���Ă��܂����B���̖�(oeil

de pigeon)�ƌĂ��C�E�������܂��B(2008.10.4)

�����B�N���X�`�����E�W���j�G���̃`�[�Y�́u���E�`�[�Y����(��)�v����̎戵�B

|

|

|

|

|

�A���f�B�E�K�X�i�E�s�}���E�f�X�y���b�g�@Ardi Gasna

Piment d'Espelette

�r�����A�t�����X�E�o�X�N�n��

�o�X�N�n���ł͖����Ȃ��r�̃`�[�Y�̂��Ƃ��u�A���f�B�E�J�X�i�v�Ƃ�Ԃ̂ł����A����ɃG�X�y���b�g���ō��ꂽ���Y�̓��h�q�����������̂ł��B�t�F���~�G�œ���Ă�I�b�\�E�C���e�B�̊O�炪�Ԃ��̂�����܂����A����Ɠ������́B����͑S�̂ɗ��肱��ł���Ƃ��������B�W���[���ō�����\�ʂ��A��������݂Ń|�\�|�\��������������܂������A�h���͕������x�ŕ��ʂɔ��������ł��B(2015.7.5) |

|

|

|

|

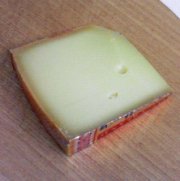

�A�b�y���c�F���[�@Appenzeller�@

�������A����M����@M.G.48%�@�X�C�X�E�A�b�y���c�F���n��

�n�C�W�̌̋��ɋ߂��n���ō����A�b�y���c�F���[�B�n���̈Ⴂ�ɂ����E���E����3�̃��x��������B4�����̋�A5�����̋��A6�����ȏ�̍��B����͋�x���B�n�����ɃX�p�C�X�i�j�𐔎�މ����������C���ɐZ�����z�Ő@���Ȃ���n�������邽�߁A�Ɠ��̕����Ɩ������̂��Ƃ��B�O��͂��Ȃ�d���A�鎞�Ɏ��s�����قǁB����͋����^�N�����̂悤�B��x���Ŏ|�݂��������[���A�g���L���b�Ƃ��܂��Ă��Ĕ��������B(2007.11.10)

|

|

|

|

�`�n�b�ł͂Ȃ�����ǁA�X�C�X�̏d�v�ȃ`�[�Y�ł��ˁB����̃`�[�Y�ɂ��ۂ���������܂����A�O���[���s�[�X��̌�������̂������炵���B����̂�4�����n���̋�x���B�D�����ĐH�ׂ₷�����S�ł��閡�B���C���Ƌ��ɐH�ׂ�̂Ȃ�A���������Z�����ł������Ǝv���̂ŁA�����炢�������̂��ȁB(2008.3.1)

|

|

|

|

�A���p�[�W���ōw���̋����x��100����777�~�B4�����ȏ�̏n���ł��B���܂ŋ₵���H�ׂ����ƂȂ���������ǁA�����x���̂ق������͍D�������|�݂����������łȂ��A���܂��������������B�~���N�Â݂Ǝ|�݂��o�����X�������Ă���Ǝv�����B(2008.6.6)

|

|

|

|

�A�b�y���c�F���[�����x��

�X�C�X�̃A�b�y���c�F���n���ō����`���I�ȃn�[�h�^�C�v�̃`�[�Y�B�X�p�C�X�����ꂽ�����C���Ő@���ďn�������܂��B�����x����6�����ȏ�̏n���ł��B�v������肠�����肵�����킢�ł����B����͂���Ŕ��������B(2014.1.13)

|

|

|

|

|

�C�f�B�A�T�o��

idiazabal (DOP)�@100������800�~�@

�r�����A����M����@M.G.45�`50%�@�X�y�C���A�o���N�B�E�i�o���B

�s���l�[�R�����܂ރo���N�n���ō���Ă��āA���������������̂ƁA�����łȂ����̂�����B���{�ł��������ꂽ���̂���ʓI�B�����L�͂���قNj����Ȃ��B�r���Ȃ̂Ŏ��b���������A�����f�ʂ��e�J�e�J�����Ă����B�r��4�Ԗڂ݂̈����郌���l�b�g���g���Ă���̂ŁA�����h���I���ƃv���t�B�[���ɂ͂��邪�A���͎h���I�Ƃ͊����Ȃ������B�s���l�[�R�����t�����X���ō����u�I�b�\�E�C���e�B�[�E�u���r�E�s���l�[�v(���̍D���ȃ`�[�Y)�ɔ�ׂ�ƁA�܂����芴�͂�����̂̌����Ȃ��|�������Ȃ���ہB(06.04.01)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���������^�C�v�A100����987�~�B�c�n�o�ŔF�߂��Ă��鐶�Y�n�́A�o�X�N�B�ƃi�o���B�B�o�X�N���������邪�A�i�o�����������Ȃ��̂������ł��B�����f�ʂ͎��ŃM�g�M�g�B�������ꂽ�����̌�ɁA�킸���Ƀs���b�Ƃ������o����Ɏc�����B���ꂪ�r�̃����l�b�g�̐h�݂��낤���B(08.6.6)

|

|

|

|

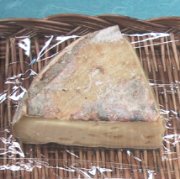

�E�G�X�g�E�J���g���[�E�t�@�[���n�E�X�E�`�F�_�[�@(PDO)�@

�������A����M����@M.G45���@�C�M���X�E�C���O�����h�쐼��

���{�ł̓`�F�_�[�`�[�Y�ƌ����ƃA�i�g�[���g���ăI�����W�F���Ďl�p���H�ꐻ�̃����h���X�̂��̂��������A�`���I�Ȑ��@�ō��ꂽPDO�i���Y�n�ی�ď́j�����`�F�_�[�͉~���`�����Ă��āA�`�[�Y�̕\�ʂ͕�т̂悤�ȃL�����R�Ŋ����Ă���܂��B���Y�n���p���쐼���̃T�}�[�Z�b�g�A�h�[�Z�b�g�A�f���H���A�R���t�H�[����4�B�ō��ꂽ���̂Ɍ���B���̒��ł����_�ɗ��̂��A����H�ׂ������S�����[���Ƃ����ƁB�`�F�_�����O���@�ō���A�`�[�Y�̑g�D�͐Ƃ��{���{���������B�D�������ł����A�ق̂��Ɏ_������������B�ʐ^�ł��킩��悤�ɁA���R�ɂ����J�r�������������B�悭�`�[�Y�ɂ��J�r�͂��J���݂����Ȃ��̂ƌ����邪�A������J�r�`�[�Y�̐J�r�̍���□�Ƃ͑S������Ă��āA�s���������B�H�ׂȂ����������Ǝv���B(2006.07.01)

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���A100��������1313�~�B�t�F���~�G�̃E�G�X�g�E�J���g���[�E�t�@�[���E�n�E�X�ƌ����A�����炭�����S�����[�Ђł��傤�B�`�[�Y�̕\�ʂ��N���X�ŕ����āA���̏�����[�h��h���Ďd�グ�܂��B���ꂪ�ʐ^�Ɏʂ��Ă���A���`���z�B�N���N���Ɠ�����k���ł݂܂�����A�������J�r�L�������������q�ɂ̂悤�ȓ����ƌ������炢��������B�������ɂ����������ł��Ȃ�����ǁA����������ł͂���B�����Ƀ����h���X�̃`�F�_�[���n���Ⴂ��2��ސH�ׂ܂������A�����������łȂ����������h���X�Ƃ͂����ԈႤ�B�����h���X�͑S�̂��ψ�I�œ����������邯�ǁA����͊O��߂��̕����Ƃ����łȂ������ɂ���Ė����Ⴄ�B���������Ӗ��ł��H�ׂĂ��Ėʔ����B(2008.6.13)

|

|

|

�t�F���~�G�Ŕ�����2004�N�̃u���e�B�b�V���E�`�|�Y�E�A���[�h�ŗD�������u�g���f�B�V���i���E�t�@�[���n�E�X�E�`�F�_�[�E�����S�����[�v�B�`�F�_�[�`�[�Y�Ɠ��̐Ƃ��g�D�Ȃ̂ŁA�����Ƀp�J���ƂƊ���Ă��܂��܂����B�ʐ^�͂��܂��������ĎB�e���܂������ˁB���傤�NJ��ꂽ������ɐJ�r�����荞��ł��܂��B���{�I�ɂ́A�u�J�r�������Ă���I�v�Ƌ����̂ɂȂ肻���ł����A�g���f�B�V���i���E�t�@�[���n�E�X�E�`�F�_�[�E�����S�����[�͂����������̂ł��B�C�M���X�l�͂����ĐJ�r�������Ă�Ƃ����ՁI�ƍÑ����邮�炢�炵���ł�����B����̂́A�`�F�_�[�Ɠ��̎_���Ɏ|��������A����ɐJ�r�̎h���������A���G�Ȃ����ł����B(2009.2.2)

|

|

|

�����̃`�F�_�[�̓N���X�͔�������Ă��܂����B�}�j�A�ɂ��Ă݂�Ɩ{�����E�G�X�g�E�J���g���[�E�t�@�[���E�n�E�X�`�F�_�[�̏ؖ��ɁA�N���X�t���ł��肢�������Ƃ���ł��B�܁A��ʓI�ɂ͉��������������Ⴄ�̂��ȁB�]�k�ł����A�E�G�X�g�E�J���g���[�E�t�@�[���E�n�E�X�`�F�_�[�͋���̃C�X�̂悤�Ȍ`�A�傫�������Ă��܂����A���[�J�[�ɂ���đ傫��������ĂāA�t�F���~�G�������Ă��郂���S�����[�Ђ̂���l�p�̋���̃C�X���Ƃ�����A�L�[���Y�E�t�@�~���[�Ђ͎̂q���p���炢�Ȃ̂������ł��B����̃`�[�Y�͂ǂ̃��[�J�[�̂��̂������̂�Y��Ă��܂��܂����B�c�����z�́u�U�E�t�@�C���E�`�[�Y�E�J���p�j�[�@�W���p���v�Ŕ���ꂽ�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ǂ̃��[�J�[�������Ă��邩������Δ������邩���B���������Ă��疳���ł����ǂˁB�`�F�_�[�͑��ς�炸�n���Ȗ������܂��B(2009.4.4)

|

|

|

�����S�����[�Ђ̓`���I�ȍ����̃`�F�_�[�`�[�Y�ł��B�O��ɂ͕�т̂悤�ȕz�i�L�����R�j�ŕ����Ă��܂��B�`�F�_�����O�̍H���̂��ߑg�D�ɂ͌��Ԃ����邽�߁A�O�炩���C����荞�܂�J�r�����肱��ł��܂��B������������u���[�`�[�Y�ł͂Ȃ��̂ŁA���̓u���[�`�[�Y�̂悤�ȕ����͂Ȃ�������̂悤�ȃJ�r�ł��B���Ƃ��Ǝ_���̂���`�[�Y�ł����A�������߂ɏo�Ă��Ė��̌ÒЂ��̂悤�ȕ����Ǝ_��������܂����B�����C�������{���ł��傤���ˁB�i2011.9.3�j

|

|

|

|

�N�C�b�N�X�E�g���f�B�V���i���`�F�_�[�@�f���H���B�ō����`���I�ȃ`�F�_�[�`�[�Y�B�O��͍���Ă���B�H�ׂĂ݂�Ƃ���ς���S���閡���Ȃ��E�E�E�Ɗ����Ă��܂��A����݂̂��閡�ł��B�A�~�m�_�̓W�����W�����Ɗ�����قǑ傫���������o�Ă��āA�Â��B������������܂��B(2013.4.6)

|

|

|

|

���F�b�c�F�i�@Vezzena

�@

�������A����M����Ǝv���@M.G40���@�C�^���A�E�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B

�搶�̃C�^���A���y�Y�`�[�Y�B�g�����e�B�[�m�ň�ԌÂ��ƌ����Ă���`�[�Y�ł��B���͂����ł������A���Ȃ�t�F���~�G�ł��w���ł���悤�ł��B�I�[�X�g���A�c��̃t�����c1������̂��C�ɓ���ŐH��ɂ͕K�����̃`�[�Y������ł����Ə����Ă���܂����B�E�����Ă���F�͔Z���B���������߂ʼn�������������B(2008.9.6)

|

|

|

|

�G�_���@�@Edam

�������A����M����^�C�v�@M.G40���@�I�����_

�I�����_�k���G�_���n���̃`�[�Y�B�S�[�_�Ƌ��ɃI�����_���\����`�[�Y�B�Ԃ����b�N�X���R�[�e�B���O����Ă���̂ŁA�ʏ́u�ԋʁv�ƌĂ�邪�A����͗A�o�p�B�����p�̓R�[�e�B���O�Ȃ��B�Ԃ����̓����炢�̑傫���B�O���͍d���A�Ԃ����b�N�X���͂����Ă��A��������Ԃ��F�f���`�[�Y�Ɏc���Ă��Ă��B�����̓N�Z�̂Ȃ��D���������������͎���Ȃ���ۂŊO���ɋ߂Â��ɂꌰ���ɁB�����炩���`�[�Y�Ƃ��ė��p����Ă���悤���B(2006.07.01)

|

|

|

����Έ�ōw���A100��315�~�B�S�[�_�̎��ɐ��Y�ʂ������A�S�̂�20���B�����ł͂Ȃ��Ȃ������@��̂Ȃ��G�_���ł����A���܂ɂ������Ď��ƂȂǂŐH�ׂ�ƁA�u���A�������`�[�Y�̖��v���Ďv���Ă��܂��B�����̂͏�������������ς��B�Ԃ����b�N�X�����ɂ߂���ɂ����A�܂ɂׂ����ƕt�����肷��̂��ʂɃL�Y�B�Ԃ����b�N�X���͉��w�I�Ȋ��������āA�ǂ����D������Ȃ��B(2008.6.13)

|

|

|

|

�I�[�N�E�G���Y���[�f�C��

Oak Wensleydale�@�@100����735�~

�������A����M����^�C�v�AM.G45���@�C�M���X�E���[�N�V���[�n��

�`�F�_�����O�ō����E�G���Y���[�f�C���̓��[�N�V���[�̏C���@�Ő��܂ꂽ�`�[�Y�ŁA100�N�̗��j���ւ�܂��B�n���������u�E�F���Y���[�f�C���v���~�̃`�b�v�ŃX���[�N�������̂��u�I�[�N�E�E�F���Y���[�f�C���v�B�蕪�����f�ʂ���́A��������ƃz�G�[�����ނ�ł��Ă��܂����B�|���|�������g�D�̓`�F�_�����O�ō���Ă���Ȃ��Ɗ��������܂��B�O�炩��̓X���[�N�̂������肪���܂����A����ς�u���܂݃`�[�Y�v�ł��B���j�[�N�ȃ`�[�Y�ł͂���܂��B(2007.10.6)

|

|

|

|

|

�I�b�\�[�E�C���e�B�E�u���r�E�s���l�[(AOC)

�@�@100����750�~�` �@�@100����750�~�`

�r�����A����M����@M.G.50%�@�t�����X�E�o���N�E�x�A�����n���@

�X�y�C���Ƃ̍���������̃s���l�[�R���̗r���̃`�[�Y�ŁA�I�b�\�[�Ƃ����J�ƃC���e�B�Ƃ����X�̖������Ă���B�T�C�Y�͏���2�`3�s�A���4�`5�s�B�O��ŐH�ׂ����̂��F�������ۂ��B�F���ȃ~���N�̊Â݂ƍ���Ɨr���̃R�N������A�o�����X�̐������f���炵�����B�I�b�\�[�E�C���e�B�͓����b�������̂ŁA�����ŕ\�ʂ��G�ꂽ�����ɂȂ�̂���Ȃ̂��Ǝv���Ă������ǁA�����Ƃ͌���Ȃ��݂����ł��B�]�k�������̈ꓪ������̔N�ԍ���ʂ�4,000�`5,000���b�g���ɑ��āA�r�͂�������200���b�g���������Ȃ��������B�����ʂ̃~���N��p�ӂ���ɂ́A���ꂾ�������̗r���K�v�ɂȂ�B�r�Ń`�[�Y�����̂͑�ςȂ̂ˁE�E�E�B(2005.2.5)

|

|

|

|

�O��͊D�F�����������F�A���̓A�C�{���[�F�ŏ����C�A����B����w�������R���͏n����12�����ƒ����̂ŊO��͍d�����A���̓l�`�b�`���Ƃ��Ă���B�①�ɂ���o���Ďb������ƁA�\�ʂɂ��킟�`���Ɠ����b���o�Ċ����������悤�ɂȂ����B�����������b50���ȏゾ�B�r�����L�̏L�݂͂Ȃ����A�����Ƃ͈�����Z������������B

���ꂪ�r�̃`�[�Y�̖��Ȃ̂����E�E�E�B�A�~�m�_�̃V�����V�������������ˁB�`�[�Y�����̂��Z����ɖI����W�����ƈꏏ�ɐH�ׂ�̑E�߂�ꂽ�̂ŐH�ׂĂ݂��B���n�̐l�̓`�F���[�̃W�����Ȃǂƍ��킹��̂��嗬�炵�����ǁE�E�E�N���[���n�̃`�[�Y�ɂ͊Â��̂��������ǁA����܂���������Ɗ����Ȃ������B(2004.12.23)

|

|

|

|

�a�J�̃t�F���~�G�ōw�������I�b�\�[�E�C���e�B�E�u���r�E�s���l�[(AOC)�B200����2000�~��ł����B

�O�炪�I�����W�F�B�Ȃ�ŃI�����W�Ȃ낤�E�E�E�B�`�[�Y���̂������Z���ڂ̃A�C�{���[�F�B�r�ƌ����Ƌ������ɔ�ׂĔ����ۂ��̂����ʂ����ǁA����͈���Ă��ˁB�~���N�̊Â݂��ق̂��Ɋ������āA���������傤�ǂ����B�����O��̂������悤�ȃJ�r�L�����C�ɂȂ����B�S���藎�Ƃ��Ă��܂������B(2007.6.11)

��L*�c������b�v�ɕ��ŗ①�ɂɓ���Ă�������A������I�����W�F�ɂȂ��Ă����B����̓J�r�ł����ˁH

|

|

|

|

�t�F���~�G�Ŏ����I�b�\�[�E�C���e�B�������ɁA���������D��������Ɖ��l�������̃`�F�X�R�u�u���A�E�T���@�����v�Ŕ����Ă��Ă��ꂽ�B�͂�����o���ĂȂ�����ǁA200����3000�~���炢���Ă����悤�ȁE�E�E�����ˁB�F�͔����ۂ����ăL���C�Ń��A�`�[�Y�P�[�L�݂����B���͂ƌ����ƁA���Ȃ苭�������ŁA�̂ǂ������قǁB�Ȃ�ł���Ȃɉ��𗘂����Ă���̂��낤�E�E�E�B���ɔ����Ă��Ă�����Č����̂��Ȃ��ǁA����͎��s�B(2007.6.12)

|

|

|

|

�܂��܂����̑�D�����I�b�\�[�E�C���e�B�B�ʐ^���ƕ��������ǁA2007.6.11�ɐH�ׂ��̂Ɠ����悤�ɁA�O�炪�I�����W�F�������̂ŁA�搶�Ɂu�t�F���~�G�ł������ɂȂ�܂������H�v�ƕ����Ă݂��B�r���S�I�O��͂������悤�ȃJ�r�L���ƋL���Ă��邯��ǁA����̂͊��߂̂悤�ȍ��肾�B�����������Ȃ��B�~���N�̊Â݂Ǝ|�݂��Z���A���C�͂ق̂��������x�����B����͔̂������������B(2007.9.1)

|

|

|

|

������t�F���~�G�w�����I�b�\�[�E�C���e�B�B���̐Ԃ��O��ɂ���K�搶�ɐq�˂��Ƃ���AK�搶���t�����X�̂��̉�Ђ�K�˂����ɕ�������A�u�n���̓��h�q�ŏo�������F���Œ��F���Ă���v�Ɠ����������B�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ���낤�B�H�ׂĂ݂�Ƃ����́A�����Ă肵���I�b�\�[�E�C���e�B�̖����B����̓u���b�N�`�F���[�̃W������Y���Ē����܂����B���������Ƃ͕����Ă������ǁA�ǂ��Ȃ́H�Ɣ��M���^�������́B���ۂɍ��킹�Ă݂�ƁA���܂��I�r�̔Z�������W�����ƍ��킳��ƁA�Ȃ��َq�݂����ȕ����ɂȂ�B䕃W��������_�����낤�ȁA����ς�u���b�N�`�F���[����Ȃ��ƁB(2008.4.12)

|

|

|

|

|

�I�x�n

�A�� ������

Oveja

Al Romero�@100������1,000�~�@

�r�����A����M����@M.G.50%�@�J�X�e�B�[�����E���E�}���`���B

���[�Y�}���[���܂Ԃ��Ă���I�x�n�E�A���E�������B�I�x�n���r���A�����������[�Y�}���[�Ƃ����Ӗ��B�X�y�C���̃J�X�e�B�[�����E���E�}���`���B�̗r�̃`�[�Y�ł��B�̃��[�Y�}���[�̕\��ƁA�`�[�Y�̔����F�������Y��ł��B���T���T����̂ŕ\��̃��[�Y�}���[�͏����ĐH�ׂ܂����A����₩�ȃ��[�Y�}���[�̍���ƁA�r���̃R�N�ƊÂ����ǂ������܂��B�悭��₵�������C���ƍ��킹��Ƃ悭�����܂����B(2008.11.1)

|

|

|

|

���[�Y�}���[�̂���₩���肪�����̃I�x�n�E�A���E�������B���H�ׂ�̓��ڂł��B�����J���`���[�Z���^�[�̃X�y�C���`�[�Y�u���ɂāB�X�y�C���̗r�̃`�[�Y�ɗǂ������Ƃ����ԗ��̃W�����̂悤�ȗr㻂̂悤�ȃ����u���[�W���ɐ^���āA�I�����W�̃W������Y���ĐH�ׂĂ݂���A���ꂪ���������B�n�����Z�߂̗r�̃`�[�Y�ɁA�I�����W�̊Â��ƃ��[�Y�}���[�̑u�₩�����Ȃ�Ƃ������B(2009.1.29)

|

|

|

|

�I�[���h�E�E�C���`�F�X�^�[

Old Winchester

�������A����M����^�C�v�AM.G�s�����@�C�M���X�E�n���v�V���[�B

Lyburn

Farmhouse Cheeses

�Ƃ������Y�҂̃`�[�Y�B�u���e�B�b�V���`�[�Y�A���[�Y�Ń��_���E�u���e�B�b�V������ŋ��܂���܂����`�[�Y�Ȃ̂������ł��B18�����n���̂��̂ł��B�p���~�W���[�m���ӎ����č��ꂽ�Ƃ������������āA�n��������������B�A�~�m�_�̌��������Ȃ葽��������B�ł��H�ׂĂ݂�ƃA�~�m�_���Ⴄ�B�o���~�W���[�m�̓W�����W�����Ƃ��鎕����肾���A����̓v�`�v�`�e����悤�ȁu��������̗��n�v���B�����͍Ō�ɊÂ݂��c��B�����Ȃ��B(2009.4.4)

|

|

|

|

|

�J�[�Y�E�I�[�@Cazes

Haut �@

�r�����E�@���E�~�f�B�E�s���l�[�n��

�g�D�[���[�Y�̃`�[�Y���Ȃ炱���A�ƌ�����`�[�Y���X�uXavier

�O�U�r�G�v�Ŕ���ꂽ�Ƃ����r�̃`�[�Y�B������̃`�[�Y���̃t�����\���E�u���S������2011�N��MOF�ɋP���������ł��B

�傫�ȃ`�[�Y����Ĕ����Ă���悤�ȏꍇ�A�����������ċA������ɂǂꂪ�ǂ̃`�[�Y������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����邯��ǁA������̃`�[�Y������ɂ̓��x���̒I����ꖇ���l�p�����x����t���Ă���邻���Ȃ̂ŁA�ԈႦ�Ȃ��Ă����A�`�[�Y�������͓��ɂ��ꂵ���B�����T�[�r�X�ł��ˁB

CAZES HAUT

�͂āH����͂ǂ���������̂��H�Ō��HAUT���I�[�͂킩�邪�ŏ��̂́H�ƊF�ŔY��ł����̂ŁA���ݏZ20�N��PM����Ƀ��[���ŕ����Ă݂���A�����Ԏ��������������B�u�J�[�Y�E�I�[�v�Ɣ�������Ƌ����Ă�������B���肪�Ƃ��B������܂����B

���āA�`�[�Y�B�O��̓S�c�S�c�����Ƃ����݂�����̂ŁA��������ƒ��߂̏n��������Ă���B������猩���钆�́A���J�j�J���z�[�����|�c�|�c�ƋāA�r�̃`�[�Y�ɂ��Ă͉��F���A����͓c�ɂ��ۂ������Ȋ����B�����r�̃I�b�\�C���e�B�ɔ�ׂ�ƁA�Â݂����Ȃ����C���h�A�ł��C�^���A�̗r�Ƃ��Ⴄ�B�G���K���g���͖������A���܂݂͏\���A�t�����X�̗r�̃��C���h�`�[�Y���B(2013.9.14)

|

|

|

|

|

�J�X�e�B���l�@Castillonnais

�@

�r���{�R�r�����@�@M.G.30���@���E�~�f�B�E�s���l�[�n��

�g�D�[���[�Y�̃`�[�Y���Ȃ炱���A�ƌ�����`�[�Y���X�uXavier

�O�U�r�G�v�Ŕ���ꂽ�Ƃ����r�ƎR�r�̍����`�[�Y�B������̃`�[�Y���̃t�����\���E�u���S������2011�N��MOF�ɋP���������ł��B�傫�ȃ`�[�Y����Ĕ����Ă���悤�ȏꍇ�A�����������ċA������ɂǂꂪ�ǂ̃`�[�Y������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����邯��ǁA������̃`�[�Y������ɂ̓��x���̒I����ꖇ���l�p�����x����t���Ă���邻���Ȃ̂ŁA�ԈႦ�Ȃ��Ă����A�`�[�Y�������͓��ɂ��ꂵ���B�����T�[�r�X�ł��ˁB

Castillonnais

�͂āH����͂ǂ���������̂��H�F�ŔY��ł����̂ŁA���ݏZ20�N��PM����Ƀ��[���ŕ����Ă݂���A�����Ԏ��������������B�u�J�X�e�B���l�v�Ɣ�������Ƌ����Ă�������B���肪�Ƃ��B������܂����B

���āA�`�[�Y�B�O��̓S�c�S�c���݂�����A���͎R�r���ۂ����F�A�����ďn�����炭��Ǝv����O���[�F�̕���������܂��B�O���[���ۂ������́A�ǂ�Ȗ�������̂��H�H�ׂĂ݂�ƁA�Ɠ��Ȏ|�݂����蕡�G�A�~���N�̊Â݂ƁA���̎��̍������i�b�c�̕�����A�ӓ��̔���̂悤�Ȃق�ꂳ�������܂��B���������B(2013.9.14)

|

|

|

|

|

�J�`���E�f�B�E�t�H�b�T�@Cacio

di Fossa�@100g��1500�~

�r�����@MG 50���@�C�^���A��G�~���A�E���}�[�j���B

�t�F���~�G�ōw�������Ƃ������̃`�[�Y�B�t�ɑ���ꂽ�`�[�Y��5�`6���ؖȑ܂ɓ���A�n��������n���̌��ɉ����炫����Ɛςݏグ�A��������ƕ������Ė�3�����オ���֓��B�ȑO�́u�y�R���[�m�E�f�B�E�t�H�b�T��Ƃ������O�Ŕ����Ă��܂������A���O���ς�����悤�ł��B���̖{�ɂ̓t�H���}�b�W���E�f�B�E�t�H�b�T Formaggio di fossa�Ƃ�������Ă��܂��B�ǂ���C�^���A��Ō��̃`�[�Y�̈Ӗ��ł�����B�ȑO�ɐH�ׂ����̃`�[�Y�͂Ƃ���ǂ���I�����W�F�ɂȂ��ĂāA�������Ɠ��������L��������܂����A����͗r�̃`�[�Y�Ƃ����ȏ�ɂ͓����������B�����炭���̏ꏊ��C��ɂ���āA�����������o����o�Ȃ������肷��̂��낤�B(2011.2.5)

|

|

|

|

|

�J�l�X�g���[�g�@Canestrato�@100������1100�~

�r�����AM.G.�s���@�@����M����^�^�C�v�@�C�^���A�E�v�[���A�B

�J�l�X�g���[�g�Ƃ́u�āv�̈Ӗ��B�`�[�Y�̌^���Ăō���Ă������Ƃ���u�Ẵ`�[�Y�v�Ƃ������������̂ł����A1990�N�ɂd�t�̓����ŋ֎~�ɂȂ�A���݂̓v���X�e�B�b�N�̌^���g���Ă��܂��BDOP�w��́u�J�l�X�g���[�g�E�v���G�[�[�v�Ɠ������@�E���Y�n�����ł����A�w��n�悩�班������Ă邽�߁ADOP�𖼏�鎖���ł��Ȃ������ł��B�H�ׂĂ݂�ƃy�R���[�m�E���}�[�m�̂悤�ɑg�D�͐Ƃ��A���Ȃ艖�h���B��̗r���`�[�Y�炵���`�[�Y�Ƃ�����ہB���������āA���肨�낵�ăp�X�^�ɂ������肵�ĐH�ׂ�̂������Ă��܂��B(2008.10.31)

|

|

|

|

�K���[�`���@Garrotxa�@�@

�R�r�����A����M����@M.G48�`50���@�X�y�C���A�J�^���[�j���n��

�R�r���̃g���n�Ƃ����������B�O��͑��ʂƏ㉺�̍���Ŗ��炩�Ɉ���Ă����B���ʂ̃J�r�L�̓L�m�R�A�}�b�V�����[���̂悤�Ȃ̂ɑ��A�㉺�̕����́A�A�����j�A�L��������L���Ăނ����B���͔����A�����ɋ߂��Ȃ�قǂɃV�F�[�u���Ɠ��̖������������܂����B(2006.6.3)

|

|

|

|

|

�J���^��(AOC)�@Cantal �@1��400����3,000�~

�������A����M����@M.G.45%�@�t�����X�E�I�[���F���j���n��

�t�����X�ōł��Â��`�[�Y�ŁA2000�N���O�������Ă���B���a��40cm�A����45cm�A�d��40kg�̉~���^�ł�(����̈֎q�̌`���Đ搶���E�E�E��)�B�J���^���ƍ�����������������Ȃ̂��T���[���ƃ��C�I���B�ǂ�������̂R�̃`�[�Y���`��O���Ō������邱�Ƃ͌��n�̐l�ł�����Ƃ��B����H�ׂ��̂́A6�����n���ŕ\�炪���Ȃ�����B�A�~�m�_�̃V�����V���������͖�����������ǁA�R���e�Ɏ��������Ŏ��͍D���Ȗ��������B�ł��A�ǂ������̃`�[�Y�͔��������Ȃ��n�Y�������\���邻���Ȃ̂ŁA�����̓��b�L�[�ł����B(2005.4.2)

|

|

|

|

����̂��`�n�b��3�����`6�����̏n���̂��́B���R�̃J�r�������O��̃j�I�C��k���ł݂�ƁA�u�����Ԃ��v�̂悤�ȃj�I�C������B����ނ̃j�I�C�ƕ\�����Ă����l���������A���̋���ނƂ������́A����������Śk���悤�ȓ������B���́A�A�~�m�_���o��قǂł͂Ȃ����A�Ȃ��Ȃ����������B�|���|�������g�D�ŁA�`�F�_�����O���@���ƕ�����B�Ȃ������{�ł͂��܂�l�C�̂Ȃ��`�[�Y�������ł��B(2005.4.2)

|

|

|

|

�t�F���~�G�Ђōw���̂`�n�b�B100��������850�~�B���{�ł͂��܂�l�C�̂Ȃ��J���^���ł����ǁA�t�����X�̂`�n�b�̒��ŃR���e�A���b�N�t�H�[���Ɏ�����3�ʐ��Y�ʂ��ւ��Ă����̂ł��B�J�}���x�[���E�h�E�m���}���f�B�����A�u���[�E�h�E���[������������Ă���Ȃ�ĈӊO�Ȋ��������܂��B�Œ�n�����Ԃ�30���ƈُ�ɒZ�����炩�Ȃ��B�H�ꐧ��99���A1�����_�Ɛ��Ȃ̂������B����1���̔_�Ɛ��Ƃ����̂́A�����n��œ~�ȊO�̓T���[��������Ă���_�ƂȂ̂������ł��B(�T���[����4/15�`11/15�܂ł������Ȃ�)���āA����̂�H�ׂĂ݂܂��ƁA�������T���߂ŗD�����_���Ɖ��₩�ȕ������B�E�ۓ��ō���Ă���̂����Ȃ��B�`�F�_�����O�̑g�D������Ƃ����킩��B(2005.4.2)

|

|

|

|

�p���؍ݒ��Ƀ}�_��HISADA�̃`�[�Y�u�K�ł����������J���^���EVieux�A�n����6�����ȏ�̒����ɏn�����������́B�O��̓S�c�S�c�Əł����F�ɂȂ�A�`�[�Y�_�j�̓����Ń{���{���A���ɂ��N�H�Ƃ����̂ł��傤���A�n�����i��ł��܂��B����Ȃ������̓��{�ł͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ�܂����B����͊��߂Ƃ������A�Â��������Ă��銣�����̑q�ɂ̓�����z��������悤�ȁA���̊����̋�����Ƃ��������ł��B���킢���܂��ɃA�~�m�_�̉��B���X���ۂ��悤�ȕ���������܂��B�p���ɂ��Ă����C���ł͂Ȃ����{���ł��ȁA����́B���܂���(2012.6.30)

|

|

|

|

|

�N���[���E�o���@�e�B

Cream

Haverti�@100��295�~

�������A����M����^�C�v�@M.G 60���@�f���}�[�N

���i�f���J�e�b�Z���ōw���B�N���[�����Y������Ă��Ȃ��o���@�e�B�͂l.�f��45���ł����A���{�ɓ����Ă��Ă�̂̓N���[�����Y������Ă�̂���ʓI�B�f���}�[�N�̂o�f�h�������Ă���G�X�����Ǝ��Ă���Ƃ̂��Ƃł����A���{�ɂ͗A������Ă��Ȃ��̂Ŏ��͐H�ׂ����Ƃ�����܂���B���Ă����o���@�e�B�A�����ڂɂ����J�j�J���z�[���������Ղ�ł��B�G��ƃN���[���̂����Ȃ̂��x�^�x�^�A�H�ׂĂ݂�Ƃ˂��˂����Ă��܂��B���n�ł͂��̃`�[�Y���ǂ�����ĐH�ׂĂ���̂ł��傤���B�_�炩�����ăT���h�C�b�`�Ȃǂɂ͕s�����ł��B(2008.6.20)

|

|

|

|

�P�\�E�f�E�����V�A�E�A���r�m�@Queso

de Murcia al Vino (DOP)�@�@

�R�r�����A�@M.G45�`50���@�X�y�C���A�����V�A�n��

�ԃ��C���ŐȂ���n��������̂ŁA�O��̓��C���F�������Ă��܂��B�}���`�F�S�Ɠ��l�ɊO��ɖԖږ͗l����B�O��͓��ɍ�����Ȃ��d���Ȃ��H�ׂ��ꂭ���Ȃ��B���͂��ߍׂ����N���[���`�[�Y�̂悤�ȁA�`�[�Y�P�[�L�̂悤�Ȃނ�����A�˂��Ƃ�Ƃ��Ă��āA�~���N�̊Â݁A�_��������܂��B�����������ǂ��Ĕ��������B�R�r�̃`�[�Y���ۂ��Ȃ��B���b���������A�`�[�Y������Ɏ������قǁB�t�����X�̃V�F�[�u���Ƃ͑S�R����Ă��āA�ʔ����B(2006.6.3)

|

|

|

��ʓI�ȓ��_�ۂŌł߂�V�F�[�u���ł͂Ȃ��A�����l�b�g�Ōł߂��^�C�v�B���C���ŐF�Â������F�̊O��́A�J�r�`�[�Y�̂悤�ȍ��肪����A�H�ׂĂ݂�ƁA�s�����Ɛh���J�r�`�[�Y�݂����B�O��͐H�ׂȂ��ق��������炵���B���͐^�����B�ǂ����V�F�[�u���^�C�v���ۂ��Ȃ��̂����ǁA�R�r���Ɠ��̃J���e�������ɏo�Ă��Ȃ����ߔ����Ƃ��������͂��̂܂܁B

���Ă��炭�u���Ă����ƁA�r�̃`�[�Y�̂悤�Ɏ��������Ă����B����ς�X�y�C���̎R�r�͗r���݁H���������́A�~���L�[�ŊÂ��B(07.3.3)

|

|

|

�A���p�[�W���ōw���̃����V�A�E�A���r�m�B���L�ł͐H�ׂ��̂�3��ڂ��Ă��ƂɂȂ��Ă邯�ǁA�����炭4��ڂł��B������H�ׂ������A��������������ǁA�g�D���Ƃ��̂��A�����f�ʂ���{���{�����ƕ��ꂽ�肵�܂��B�~���N�̊Â݂������Ĕ��������̂����ǁA�ȑO�H�ׂ����̂悤�Ȋ����܂ł͂��Ȃ������B���������`�[�Y��H�ׂ����Ă��܂������H(2008.2.23)

|

|

|

�t�F���~�G�ōw��100����945�~�B�����~���N�L���������̂悤�ɁA���b�`���Ɛ�����ێ����Ă��ăL�����ׂ����B�O��̃A���p�[�W���Ŕ��������̂��A���Ȃ���������B�����V�A�m�E�O���i�f�B�i��Ƃ����R�r�̓��������Ă��܂����A���̎R�r�̎ʐ^�������Ă��炢�܂������A����͂���͋����ł��āE�E�E�B�Ⴂ�͋����Ȃ����łȂ��A�����Ǝ��b���������̂������Ȃ̂������ł��B�����l�b�g��������ƌ�����R�r���Ȃ̂ɁA����Ȃ��Y��ɏo���オ���Ă���Ƃ����̂́A���̕i�킾����Ȃ̂ł��傤���H(2008.6.6)

|

|

|

���̑�D���ȃ`�[�Y�B�����J���`���[�Z���^�[�̃X�y�C���`�[�Y�u���ɂāB�t�F���~�G�ōw���A100��880�~�������ł��B�~���N�̊Â݂Ǝ��b�����˂����肵�Ĉ��̃~���L�[�݂����B���������ȁB���̃`�[�Y�̂܂��͐ԃ��C���ŐF�Â��Ă��܂����A����ȂɐF�����̂́A�����V�A�Y�̃��C�����������Z���F�����炾�����ł��B���C�����Z���F�ɂȂ闝�R�́A1�N��250���������J���~��Ȃ����������n�悾����Ȃ��āB(2009.1.29)

|

|

|

�����V�A�E�A���r�m(DOP)�@�X�y�C���̓샀���V�A�n���̎R�r�̃~���N�ō��ꂽ�`�[�Y�ŁA�O��͐ԃ��C���Ő���Ă���̂Ŏ��F�ł����A���͐F���ł��B�H�ׂĂ݂�ƃ~���N�̃~���L�[�Ȗ��킢�ƁA�ق�̂胏�C���̃j���A���X�������āA�ԃ��C���ɂ悭�����܂��B�R�r�̃`�[�Y�������|�Ƃ����l���A�m��Ȃ���ΎR�r���ƕ�����Ȃ���������Ȃ����炢�A�Ɠ��̃����l�b�g�ł̌ł܂��B�܂��A���̃`�[�Y�͌̍������Ȃ��āA�n�Y�������Ȃ��C�����܂��B�����D���ȃ`�[�Y�ł��B(2012.3.3)

|

|

|

�P�\�E�f�E�����V�A�E�A���E�r�m�iDOP�j

�u��1��`�[�Y���y���މ�v�ł��o�������X�y�C���̃��M�̃`�[�Y�B����W�߂��R�r�̃`�[�Y�̒��ŗB��̃X�y�C���l�B���ɗp�ӂ����t�����X�̎_�Ìł̍��̃V�F�[�u���`�[�Y�Ƃ̈Ⴂ�������Ăق����đI�B�n���C�̊����Ə����ɋ��������V�A�E�O���i�_��i�����V�A�[�m�E�O���i�_�B�i��j�̃~���N�������A�O��������̐ԃ��C���Ő���ďn�������Ă��܂��B�`�[�Y�������̂ŁA���Ǝ��̃R���g���X�g���L���C�B�~���N�̊Ö�����������D���ȃ`�[�Y���B�i2017.9.2�j

|

|

|

|

�P�\�E�}�z����(DOP)�@Queso

Majorero�@

�R�r�����AM.G52�`55.5���@�X�y�C���A�J�i���A����

�}�z������Ƃ������b���₽��ς����������R�r���ō����`�[�Y�B�i�b�c���ۂ����肪����A���͎R�r���ۂ����S���Ȃ��A�~���N�̊Â������������܂����B�R�r���ƌ����Ȃ��ᔻ��Ȃ����炢�A�V�F�[�u���炵����ʃ`�[�Y���B�������B(2006.6.3)

|

|

|

|

�P�\�E�}���`�F�S(DOP)�@Queso

Manchego�@

�r�����A����M�����@M.G45�`52���@�X�y�C���A���E�}���`���n��

�X�y�C���ň�ԗL���`�[�Y�B���j���Â��B�O��ɃW�O�U�O�̕Җږ͗l�����Ă���́A�́A�G�X�p���g(�C���̂悤��)�ō��ꂽ�Ăō�������c�������ł��B�蕪������A�����ŃW�b�g�������������悤�Ɏ��b���������Ă��܂����B����͂Ȃ����K�\�������ۂ��A�|���͔����A���͏�����݂��������B�����ĕs�����킯����Ȃ��̂����ǁA���͗r�̃n�[�h�^�C�v�Ƃ����ƃt�����X�̃I�b�\�E�C���e�B�ɔ�ׂĂ��܂��N�Z������܂��āE�E�E�A����ɔ�ׂ�Ƃǂ�������Ă���C�����܂����B(2006.06.03)

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���A100����1029�~�B���E�}���`���n�����Y�̃}���`�F�K��̗r�̖��E�ۂ̑S���ō���Ă��܂��B�G�X�p���g��^�����v���X�e�B�b�N�̌^�ł���ꂽ�Ԗڂ̂悤�Ȗ͗l�����Ă��܂����A�Ȃ�Ƃ��K���I�Ŗʔ��݂��Ȃ��B�`�[�Y���̂��v���X�e�B�b�N�̂悤�Ɍ����Ă��܂��̂ŁA�l�I�ɂ͋����߂��B�r�̓��炵�������f�ʂ���͎����ǂ�ǂ�ɂ���ł��܂��B�����͍T���߁B(2008.6.6)

|

|

|

�����J���`���[�Z���^�[�̃X�y�C���`�[�Y�u���ɂāB6�����n���̃}���`���S�B�t�F���~�G�ōw��100����900�~���炢�������ł��B�����9�����n���̕��Ƃ̐H�ה�ׂł��B�܂������ځA�O��͔����ă��J�j�J���z�[�������߂ł��B��������Ƃ����������肪���܂��B�H�ׂĂ݂���|�����������芴���܂��B9�����̂��̂ɔ�ׂāA�O��ɋ߂������͉��F�ɋ߂��F�ɂȂłȂ��Ă��܂��B�����ڂ��H�ׂ��������A6�����Ƃ��������������A�����ƌo���Ă���悤�Ɋ����܂��B���͂���͖��E�ۓ��łł��Ă��āA���{�ɓ����Ă��Ă���A6�����ł��������Ă���킯�ł͂Ȃ���������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����B(2009.1.29)

|

|

|

�����J���`���[�Z���^�[�̃X�y�C���`�[�Y�u���ɂāB9�����n���̃}���`���S�B�t�F���~�G�ōw���A100����1000�~���炢�������ł��B�܂������ځA�O�炱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����A�O��ɋ߂������͂܂������ƐF������Ȃɕς��܂���B�����ĐH�ׂĂ݂�Ƃ��Ȃ��_���������܂��B�H�ה�ׂ�6�������Ɣ�ׂāA������̕����f�R�Ⴂ�悤�Ȉ�ۂł��B�E�ۓ��ō���Ă��邻���Ȃ̂ŁA�����������Ȃ�Ȃ��̂�������܂���B(2009.1.29)

|

|

|

�P�\�E�}���`�F�S�E�A���e�B�T�[�m(DOP)�@Queso

Manchego�@

�r�����A����M����@M.G�@55���@�X�y�C���A���E�}���`���n��

�X�y�C���̃��E�}���`���B�ō���Ă����ԗL���`�[�Y�B�A���e�B�T�[�m�Ƃ��A��H�Ɛ��Ƃ����Ӗ��������Ȃ̂ŁA�t�����X��ł����t�F���~�G�����Ă��Ƃł��ˁB�}���`�F�S�͉��x���H�ׂĂ��邯��ǁA�����̂̓~���N�̎|�݂������Ղ�Ŕ��������ȁB�~���L�[�Ȋ����B�r�̎�ނ̓}���`�F�K��B(2011.2.5)

|

|

|

|

�S�[�_�@�@Gouda�@

�������A����M����@M.G48���@�I�����_

�G�_���`�[�Y�ƕ���ŃI�����_���\����`�[�Y�B�������Ƃ̃v���Z�X�`�[�Y�̌��ޗ��Ƃ��Ďg���Ă���A�`�[�Y��H����Ă��Ȃ��l�ł��A�`�[�Y�̖���z������Ƃ��̖��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����H�ƌ������炢�A���{�l�ɂ͓���݂̂���`�[�Y���B�A�C�{���[�F�����Ă��āA�ނ��ނ����Ƃ����H���B�����̂Ȃ����₩�Ȗ��ō�����}�C���h�B(2006.07.01)

|

|

|

�S�[�_�E�u���b�N���x���@Gouda�@

�S�[�_�`�[�Y�̒����n���^�C�v�B���ʂ̃S�[�_�`�[�Y�ɔ�ׂāA�F���Z���A�����������čd���Ȃ��Ă���B�Ƃ���ǂ���ɃA�~�m�_�̌����������A�S�[�_����Ȃ��݂����B�������ʂ��Ă��邹���ŁA�������߂Ɋ����A���X���ɋ߂������ŁA���{���ƍ��킹�Ă݂��獇�������ȗ\���B(2006.07.01)

|

|

|

�I�����_���\����`�[�Y�̃S�[�_�B�������Ƃ̃X���C�X�`�[�Y�̌����̓S�[�_�`�[�Y�B�F�͔��߂̃A�C�{���[�B�����₩�ȕ����œ��{�l�ɂ�����݂̂���B�������肵���H���Ŏ����T���h�C�b�`�Ȃǂɂ��ĐH�ׂ�̂Ɍ����Ă���Ǝv���B�哤�قǂ̌����J���Ă���B�~���N�̊Â݂ƃ��`�b�Ƃ����������B�����ł��H�ׂ�ꂻ���ȖO���̂��Ȃ����B(2006.11.04)

|

|

|

24�����n�����S�[�_�E�u���b�N���x���B�I�����W�̃��b�N�X���������Ă���B�S�[�_�̎Ⴂ�Ƃ��ɂ͂���A�ނ����Ƃ����H�����Ȃ��Ȃ�A�g�D�����܂��Ă������肵�āA�F�����F�������Ȃ��Ă���B�A�~�m�_������������悤�ɂȂ�A�h�߂̃r�[�������Ȃǂɍ��������B(2006.11.04)

|

|

|

���k�����NY�y�Y�̃S�[�_�̒����n���`�[�Y�B�����Ă��Ă��ꂽ���{�l��24�����n�����炢���낤�E�E�E�Ƌ��Ă����A�ǂ����Ă���L��24�����Ƃ͐F���Ⴄ�B���X�Ђ��̂悤�Ȃ��Ȃ�Z���F�ɂȂ��Ă�̂ŁA3�N�`4�N���̂ł͂Ȃ��낤���B�����k���Əł����L���������̂悤�ȖF�������肪����B�`���R���[�g�̂悤�ȃ|���b�Ƃ����g�D�ŁA�ӂ��ĐH�ׂ��疡�킢�[���Ă��������B�܂�Ŗ��X�Ђ��̂悤�Ȗ��Ȃ̂ŁA���{�����~�����Ȃ�B�ʍD�݂̖����B(2008.3.1)

|

|

|

����Έ�ōw���̃S�[�_�̃����h���X�A100��������199�~�B�Y�n�̓I�����_�B�Ȃ�Ĉ����́I���키�悤�ɂ��Ă͖ő��ɐH�ׂȂ�����ǁA�������疡����Ă݂܂��傤�B�ʐ^�ł͔������ǁA�߂����^��p�b�N�̌オ�N�b�L���Ǝc���Ă��܂��B�������͌����Ĕ����������ɂ͌����܂��A���ۂ̖��͈�������܂����B����g���ɂ͂����������荠�ȃ`�[�Y�͗L��ł���ˁB�ǂ�����Ĕ�Ȃ�(�����h���X)�`�[�Y����邩�Ƃ����ƁA�n���O�̃`�[�Y�̏�ԂŐ^��p�b�N���n��������̂ł��B���_�ۂ͋�C��K�v�Ƃ��Ȃ��Ă�����ς��������y�f�ɂ�肽��ς������A�~�m�_�ɕς��Ă���܂�����A��Ԃ��������n���ł���̂ŁA���������Ƃ����킯�ł��B�������ł̓v���Z�X�`�[�Y�Ƃ̈Ⴂ�͔����B�킸���ȃ`�[�Y�A�C��������A����t�����ȂǂňႢ�����������B(2008.6.13)

|

|

|

�A���p�[�W���ōw���̃S�[�_�̃��b�N�X�A100��������278�~�B�Y�n�̓I�����_�B���F�̃��b�N�X���������Ă��܂��B���b�N�X���Ƃ����Ƃ킸���ł����A�O�炪���݂��܂��B���̉��F�̃��b�N�X���`�[�Y�̉��F�Ɠ����悤�ŁA�ǂ��܂ł����b�N�X�Ȃ̂������B���̂����肩�ȁH�Ɩڐ������Đ�܂����B�G�_���̂悤�ȐԂ����b�N�X�͂ǂ����D���ł͂Ȃ��̂ł����A���F���l�����̂ł��B���͂������ʂ̃S�[�_�ł����A���������������シ�����A����I�ɐH�ׂĂ��O���̂��Ȃ����Ƃ��������ł��B(2008.6.13)

|

|

|

����Έ�ōw���̃X�p�C�X�E�S�[�_�A100��������290�~�B�Y�n�̓I�����_�B���F�̃��b�N�X���������āA�`�[�Y�ɂ̓L�����E�F�C�V�[�h�������Ă��܂��B���̃��b�N�X�͔������Ղ��ăO�b�h�B���H���Ă݂܂��ƁA����₩�ȕ��������ɍL����܂��B�v�`�v�`�Ǝ��ɂ�����L�����E�F�C���A�N�Z���g�ƂȂ��Ă����ł��B�r�[�����~�����Ȃ閡�ł��ˁB(2008.6.13)

|

|

|

����Έ�ōw����12�����n���̃S�[�_�B100��������360�~�B�Y�n�̓I�����_�B12�����n���Ƃ����Ă����̂��l�i�͈����I�t�����X�A�C�^���A�̃`�[�Y���肪�`�[�Y�ł͂Ȃ��ȂƁA�����̕s����Ɋ��B�������b�N�X�͔�����Ղ��ăO�b�h�B�`�[�Y�̐F�͂����ԔZ���F�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B3���ɐH�ׂ�NY�̂��y�Y�S�[�_�قǂł͂���܂��B���͂��̎��ɂ��������悤�ȁA���X�����B����ݖ��X�ƌ������ق����������ȁB�ߋ����S�[�_�̏n�����̂�H�ׂĂ��邪�A�����������X�����������Ă���B���ꂪ�S�[�_�̏n���̓����Ȃ̂����B(2008.6.13)

|

|

|

�t�F���~�G�ōw�������I�����_�́u�S�[�_�E�~���j�A��1000���n���v�B���Ȃ�I�����W�F�ɋ߂��قǂɂȂ��Ă��܂��B�A�~�m�_�̌��������Ȃ茩�邱�Ƃ��ł��܂��B�L���������̂悤�ȕ����ƁA�����n���Ɠ��̎|�݂���ɋ����������܂��B�R�N�������āA�˂�����Ɛ[���|�������̒������ς��ɍL����܂��B�]�C�������̂ŁA���{���ƃ`�r���`�r���H�ׂ���ō������B�Ⴂ�S�[�_�͂���قǔ��������Ǝv���܂��A�����n���S�[�_�͂��Ȃ�D���Ȗ��ł��B�B(2009.2.2)

|

|

|

�t�F���~�G�ōw�������I�����_�̃S�[�_�@�Z���t�B�i�B100�O����809�~�ł��B���͉���Ȃ̂�10�������ōw�����Ă��܂��B�w18�����n���{�x�ƕ\�L���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A���n�ł�18�����͊m���ɏn�������āA����ɑD�ւœ��{�ɓ����Ă��āA����Ƀt�F���~�G�ł��n�������Ă��邩��A�Ȃ���n����������ł��܂��B�����n���������͎̂|���D���̓��{�l���A���ꂵ�����������Ɣ[�����閡���Ǝv���܂��B���{���ɂ������܂��ˁB(2009.5.23)

|

|

|

�j���[���[�N�̂��y�Y�Ƀ`�[�Y�̒��Ԃ������Ă��Ă��ꂽ�A�S�[�_�n���R�N���́i�R�U�����j�B�F���Z���̂̓A�i�g�[�Œ��F�������̂ł����A���̃I�����W�������������F�ɕω����Ă��܂��ˁB36�����n���ɂ��Ă͊O��̎���̊����������Ȃ��A�O��M���M���܂ŐH�ׂ��܂��B���x�����߂ȂƂ���ŏn���������̂ł��傤���H�J�b�g�ʂɂ͑傫�Ȕ����A�~�m�_�̌������O�ʂɌ����܂��B����͖��X�̂悤�ȉ����������肪���܂��B�H�ׂĂ��|�݂��������ς��ɍL����A�W�����W��������������肪�����ł��ˁB���x�v������ǁA���{�����~�����Ȃ閡�`��(2011.1.29)

|

|

|

|

�R�n�N

�������@���{�������u�����i�`�������`�[�Y���쏊TAK�v

�ߋ����̗��y�قŃ`�[�Y���J������Ă����ЎR�����Ɨ����ė����グ���H�[�ł��B������̃R�n�N�͕ЎR���C�s���ꂽ�f���}�[�N�́u�n�o�e�B�v���Q�l�ɂ��č��ꂽ����M����^�C�v�̃`�[�Y�B���������Η��y�ق�K�˂Ă��b���f�������ɁA���y�قł͍�肽���E�H�b�V���^�C�v�̂��̂͏L���������Ĉ�ʎ��Ȃ����ɍ��Ȃ��A�Ƃ���������Ă����B���͍�肽���`�[�Y����邱�Ƃ��o����̂ł��傤�B�O��̓x�^�x�^�Ƃ������l���X�ۂ̓����A���̓��J�j�J���z�[���I�ȕs�K���Ȍ��������ɋĂ��܂��B�H�ׂĂ݂�ƃ��`�b�Ƃ����H���A�O��ɂ͎�̋�݂�������̂́A���͂ƂĂ��~���L�[�ŊÂ��ĂƂĂ��D���B(2018.3.18)

|

|

|

|

�R���r�[�E�W���b�N�@Colby

Jack�@100����245�~

�������A����M����@M.G50���@�A�����J

���i�f���J�e�b�Z���ōw���B�����h���X�^�C�v�̂��́B�E�B�X�R���V���̃R���r�[�ƁA�J���t�H���j�A�̃����g���[�E�W���b�N�̃J�[�h����������������́B�I�����W�Ɖ��F�̃}�[�u���͗l���ʔ������Ă����������Ċ����̃`�[�Y�B�����Ƃ��̂��ĕ\���ł��܂���B(2008.6.20)

|

|

|

|

�T���\�[�@Samsoe�@�@100����236�~

�������A����M����@M.G45���@�f���}�[�N

���i�f���J�e�b�Z���ōw���B�����h���X�^�C�v�̂��́B19���I�Ƀf���}�[�N�̉��l���X�C�X���珵�����`�[�Y�Z�p�҂���w��ŏo�����`�[�Y�ł��B�}�C���h�Ȗ��킢�ŁA���̖����ǂ��\��������悢���̂��B�V�����b�h�ɂȂ����s�U�p�`�[�Y�̂悤�Ȗ��ƌ����킩��₷���ł��傤���B�e�͐������������悤�ȃ^�C�v�̒��ł́A�d�߂Ȉ�ۂł����B�������Ă�������H�ׂ����Ƃ��Ȃ��s���ӂȂ̂ł�������o���Ȃ��ƁB(2008.6.20)

|

|

|

|

�T���[���@Salers

(AOC)

�������A����M����^�C�v�@M.G 45�� �t�����X�E�I�[���F���j���n��

�J���^���Ɠ����n���100���_�Ɛ��ŁA4/15�`11/15�̍ł����̖L���Ȏ������ɍ����B���̊��ԈȊO�̔_�Ƃ̐l�B�̓J���^��������Ă邻���ł��B�t�����X�`�n�b�`�[�Y�̒���100���_�Ɛ��Ȃ̂͂��̃T���[���ƃV���u���^�������B���̓T���[����B�`�[�Y�̖��O�A���̎�ށA�y�n�̖��O��3����v����̂��A���̃T���[���ƃA�{���_���X�����B2000�N�ȏ�̗��j�����Â��`�[�Y�B���̃`�[�Y�̓A���p�[�W���ōw�������_�Ɛ��B�O��̓S�c�S�c�Ɩ����ōr�X�����B���͉��F�������B�g�D������ƃ`�F�_�����O�ō���Ă�̂��킩��B�H�ׂĂ݂�Ƃ��Ȃ艖�����悢�B�����ƌÂ����j�����`�[�Y�����炩�A�̂Ȃ���ʼn��h���̂��A�d���Ȃ��B(08.2.23)

|

|

|

�T���[���A�I�[���F���j���n���ō������Ԍ����100���_�Ɛ������Ȃ��`�[�Y�ł��B�Ȃ��Ȃ��ʐ^���B���ĐH�ׂ�@��Ȃ��A���ꂪ2�x�ڂ̎ʐ^���Ă̂��A��Ȃ���������Ⴄ�ȁ[�B�ȑO�A�H�ׂ����̂͂����Ɖ��h����ۂ������̂����ǁA����̂͂��ƃ}�C���h�B���̒Е��̂悤�Ȏ_���̂��锭�y��������ƁA�p�C�i�b�v�����ۂ�������B���k����̒��ɂ͂������߂ĐH�ׂ��Ƃ����������āA�u�܂����E�E�E�v�ƚX���Ă��܂����B���͂܂����Ƃ͎v��Ȃ�����ǁA���������c�ɂ��ۂ��A�ÒЂ����ۂ��`�[�Y�����Ȑl������͎̂����B�`�[�Y��I�ԂƂ��̎Q�l�ɂȂ�܂��B�i2011.6.4�j

|

|

|

|

|

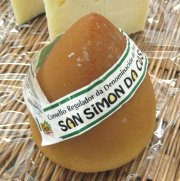

�T���E�V�����@San

Aimon (DOP)�@100������600�~

�������A����M�����@M.G.45%�@�X�y�C���E�K���V�A�n��

�ǂ��P�b�g�̂悤�ȊO���������������Ă��鋍�����̃`�[�Y�B�e�e�B�[�W���́u�I�b�p�C�v�ɑ��āA�T���E�V�������u������I�b�p�C�v�ƌĂԐl������Ƃ��B�����Ɠ�(�C�J�����ۂ�)�̍��肪����A�~���N�̊Â݂ɍ��������肪�v���X����A�R�[�q�[�L�����f�B�̂悤�B�����͏��Ȃ߂ł��c�}�~�`�[�Y�̃C���[�W�B���C�������r�[�����~�����Ȃ�B(06.04.01)

|

|

|

|

�����J���`���[�Z���^�[�̃X�y�C���`�[�Y�u���ŐH�ׂ܂����B�t�F���~�G�ɂ�100������900�~�B�l�オ�肵�Ă܂��ȁB�v���Ԃ�ɐH�ׂ�����������ς��^�̃T���E�V�����E�_�E�R�X�^�B�����������Ă��鋍�����̃`�[�Y�Ȃ̂ŁA���܂݂Ƀs�b�^���B�R���N�̊Â݂ƃR�[�q�[�̍��肪�����荇���āA���C�I�l�X�R�[�q�[�L�����f�B�����B�ނ�����Ƃ����������ŁA�����̃`�[�Y�Ȃ̂œ��{�l���ق��Ƃ��閡�ŁA����ς���������B�r�[�����������ƁA�E�C�X�L�[�Ȃǂ̏������̂��܂݂�����������B(2009.1.29)

|

|

|

�T���E�V�����E�_�E�R�X�^(DOP)

����܂��K���V�A�n���̋������̃`�[�Y�ł��B�ǂ�̂悤�Ȍ`�ŁA�P���g�l�̉Ƃ̌`��͂����ƌ����Ă�悤�ł����A���I�ɂ̓��P�b�g�����ς��^�ł��B�����̃A���X�A�E�E�W���A��e�e�B�[�W���̂悤�ȋ����̃`�[�Y(�������̂�萅���͏��Ȃ�)�����̖ŃX���[�N�����`�[�Y�ł��B�O��̍��肪�Ɠ��ŁA���x�H�ׂĂ����C�I�l�X�R�[�q�[�L�����f�B�̍���ł��B�������������`�[�Y�́A�����̍��肪�����Ă��܂��A�C�J���Ȃ̂��`�[�Y�Ȃ̂�������Ȃ��悤�Ȃ̂�����܂����A���̃`�[�Y�͂��H�ׂĂ���i�Ŕ��������ł��B(2011.12.3)

|

|

|

|

�T���E�V�����E�_�E�R�X�^(DOP)�@�X�y�C���̃K���V�A�B�ō���鋍�����̃��P�b�g�^�������`�[�Y�A�~���N�̊Â݂����Q�ł��B���̖��������������Ă��āA��ʓI�Ȃ��܂������`�[�Y�Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�����ł��B�ԈႢ�̂Ȃ��`�[�Y�œ��{�l����D���A�����`�[�Y�ł͂��Ȃ肨���߂ł��B���x�������悤�ł����A���x�H�ׂĂ����C�I�l�X�R�[�q�[�L�����f�B�����Ȃ�ł��B���ЁA������Ăق����B�]�k�ł����A���̎ʐ^�͗ǂ��Ȃ������ł��B�O��̏㕔�̔Z�����F�ɂȂ��Ă���̂��X���[�N�����Ă���������������o���Ă���̂ŁA�������B��Ȃ��ƂˁB(2012.06.02)

|

|

|

|

�T���l�N�e�[��(AOC)�@Saint

Nectaire

�������A����M����@M.G.45%�@�t�����X�E�I�[���F���j���n��

�H�ꐻ�̃T���l�N�e�[���͕\����Y��ɑ|�����Ă���o�ׂ����̂������ł����A����͍̂H�ꐻ�ł͂Ȃ��t�F���~�G���Ȃ̂ŁA�����ȐF�̎��R�̃J�r�ʼn��`�������B�ł����̂ق������킢���[���Ƃ������A�Z���̂�ˁ`�B���āA���̃T���l�N�e�[���A�\��͓Ɠ��̋��ɏL�̂悤�ȌÒЂ��̂悤�Ȃ��Ȃ苭�����肪���邪�A���̓s�[�i�b�c�̔�̂悤�ȍ��肪�����B���`���`�����H���ŁA��ꖡ����B�ł��{���͂����Ƒu�₩�Ȗ��Ȃ̂������ŁA������Ǝc�O�ł����B(2005.4.2)

|

|

|

����̂�AOC�B�H�ꐻ�ł͂Ȃ��t�F���~�G���Ȃ̂ŁA�����ȐF�̎��R�̃J�r�ŕ����������B�\��͓Ɠ��̂ނ���悤�ȋ�������B�̂ɂ��������E�E�E�B���܂�j�I�C���K���K���k�����̂���Ȃ��ȁB�������A���̓}�C���h�Ń��`���`�e�͂�����B�A���̗��Ԑ���䥂ł��悤�Ȗ������Ĕ��������B(2007.7.7)

|

|

|

�l�p���J�[�C���}�[�N�������̍H�ꐧAOC�T���l�N�e�[���A100����662�~�t�F���~�G�Ђōw���������ł��B�H�ꐧ�͏��߂ĐH�ׂ��B�ȑO�A�搶����H�ꐧ���Y��ɕ\���|��(���ŗ��Ƃ��H)���Ă���o�ׂ������ĕ��������ǁA���������Ȋ������B�I�����W�F�Ƀ`���V�����o�Ăď����������Ă���B���͔��߂̃A�C�{���[�F�B���N�H�ׂ��_�Ɛ��̊D���킳�����悤�Ȃ̂Ƃ͂��炢�Ⴂ�B�ނ����肵�Ȃ�����������߂Ȉ�ہB(2008.4.12)

|

|

|

���̍H�ꐻ�ƐH�ה�ׂ����t�F���~�G�Ђōw���̔_�Ɛ��B�������F�̊O��͍d�߂Ŏw�Œ@���ƃR�c�R�c���������B�����Ē��F�ɔ������̂悤�Ȃ��̂��A�J�r�Ȃ̂��H�y��Ȃ̂��H�����͋�䥂łĂ���Ƃ��̂悤�Ȋ����ł��傤���B���܂Ŋ����Ă����s�[�i�c�L����Ȃ��̂��B����ɂ��Ă����܂ŐH�ׂ��T���l�N�e�[��(���L�ɏ����ĂȂ��đ���3�炢)�A�ǂ������������ۂ��Ⴄ���A�����Ⴄ�B�����`�[�Y�Ȃ̂ɁA����������Ă������̂Ȃ̂��B���ꂶ��ǂꂪ�{���̖��Ȃ̂��킩��Ȃ���B�ǂ����t�����X�Ŏ�ɓ���悤�ȐF�Ƃ�ǂ�̃J�r�̉Ԃ��炢���悤�ȁA�㎿�̃T���l�N�e�[�������{�ɂ͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ����������炵���B(2008.4.12)

|

|

|

�`�[�Y��ł����b�ɂȂ����搶�̃p���y�Y�̃T���l�N�e�[���B���[�����E�f���|�����̓X�ł������ɂȂ��������ł��B�_�Ɛ��̃T���l�N�e�[�������E�߂������ł��B�O��͂���܂������A�J�r�Ƃ������ł��Ɍ�����قǂ̐F�����Ă��܂��B�����J�r�ŕ����Ă͂��܂����A���͂ƂĂ��}�C���h�A�ނ�����Ƃ����H���ƃ~���N�̃R�N�ƁA�s�[�i�b�c�̂悤�ȕ��������ĂƂĂ����������B���{�ł͂Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��^�C�v�̃T���l�N�e�[���ł��B(2009.3.5)

|

|

|

����������O�ɐH�ׂ����肾�Ƃ����̂ɁA�Ă����[�����E�f���|�����n�����T���l�N�e�[���ł��B�n���m��T������u�K�����[�����E�f���{�������e�[�}�������̂ł��B��͂�ނ̓��ӂƂ��Ă���̂��_�Ɛ��̃T���l�N�e�[���Ȃ�ł����āB���ƂƂ��̂��̂��O�炪�O���[�ł����A�t�J�t�J�̃J�r�Ȃ͈̂ꏏ�ł��B�g���n���ۂ������B�ł�����̓s�[�i�b�c�̂悤�ȋ̂悤�ł��B��u���߂炢�܂������o���̂��߂ɊO����H�ׂĂ݂܂����B�������������炵�ĂȂ��Ȃ����������ł��B(2009.3.7)

|

|

|

�T���l�N�e�[���̃t�F���~�G���i�_�Ɛ��jAOP�B�H�ꐻ�ł͂Ȃ��_�Ɛ��Ȃ̂Ŕ炪���R�̃J�r�ŕ����Ă��āA�����ɂ��c�ɂ��ۂ����e�ł����A�ނ����肵���H���ƃs�[�i�b�c�̕������l�C�łƂĂ��t�@���̑����`�[�Y�ł��B�ł��A����ł����{�ɓ����Ă���T���l�N�e�[���́A�t�����X�ŐH�ׂ邻���肸���Ԃ�ƒW���ł��B�D�݂̕������Ƃ��낾�Ǝv���܂����A���̓t�����X�ŐH�ׂ��A�����Ɖ����O����Z�����T���l�N�e�[���̃t�F���~�G���̖����D���ł��B���̓������{�ɂ����������T���l�N�e�[�����A������Ă���Ƃ����F���Ă��܂��B�i2011.9.3�j

|

|

|

|

���̉������Ȃ��J�r�J�r���炯�̃T���l�N�e�[���́A�G���x�E�����X���n���̃t�F���~�G���ł��B�T�T���l�N�e�[���̓����X���̑�\��ł��邩�炵�āA���ґ�ł������܂��B�܂��O��̓�����k�����Ƃ��āA�v��������J�r���z������łނ����B�����Ƃ����Ƃ��厖�ł��ȁB�O��͎c���Ē������H�ׂ܂��B�ÒЂ��ɂȂ����s�[�i�b�c�E�E�E�ƌ����Ɨǂ��킩�������܂��A����Ȋ����Ȃ�ł��B�T���l�N�e�[���̓��[�����E�f���{�����̂Ƃ�����ԂƎv���Ă��܂������A�����X���̂������ł��ˁB(2013.3.30)

|

|

|

|

�V���C�E�N���V�b�N�@Chimay

Classique�@�@100����500�~

�������A����M����@M.G.45���@�x���M�[

�t�����X�A�I�����_�A�h�C�c�Ɨאڂ��Ă��鍑�Ɠ����悤�ȃ`�[�Y������Ă���B�k�t�����X�ɗאڂ��郏�����n���̏C���@�ł́A�V���C�r�[��������Ă��Ă��̃`�[�Y�������ō���Ă���B�u�V���C�E�N���V�b�N�v�������Ő����4�T�ԏn�����������́B�_�炩���~���N�̊Â݂���������}�C���h�Ȗ��B�O��̓E�H�b�V���̍��肪���A�҂ݖڂ̂悤�ȐՂ�����B����͓������́u�V���C�E�r�[���v�ƍ��킹�Ă݂��B������Ɩʔ����B�V���C�ɂ͉���ނ�����A�V���C�E�N���V�b�N���X��6�T�ԏn�����ꂽ�u�V���C�E�O�����E�N�����v��V���C�E�g���s�X�g�r�[���Ő�����u�V���C�E�A���E�r�[���v�A�r�[���ŐX��5�`6�����Ən�������~�����b�g�̂悤�ȁu�����[�E�V���C�v�Ȃǂ�����B(2006.07.01)

|

|

|

|

�V�������^���@(�`�n�b)

Chevrotin�@

�R�r���A����M����^�C�v�@M.G.45���@�T���H���n��

�ʐ^�͐搶�B�e(�������������Ă܂�)�B���u���V�����̎R�r�łƌ�����`�[�Y�B���Ƃł��̃`�[�Y��蕪�������̂��u���C���h�ŐH�ׂ܂����B���M�̏�ɏ���Ă����̐�g�̊O��̌����ڂ͌y���E�H�b�V������ĂĔ����W�I�g���J���炵�����̂������āA�܂�Ń��u���V�����B�����͂Ƃ�Ƃ�ŗn���ĎM�ɂ������قǂŁA�Ȃ��u���V�����ƌ�����ɂ͈�a��������Ƃ͎v�������ǁ`�B���͗B��`�n�b�ŐH�ׂ����Ƃ����������̂��A�V�������^���Ȃ̂�ˁB�u���C���h�ŁA��x���H�ׂ����Ƃ̂Ȃ��`�[�Y�����ď����Ȃ��ł��ˁB�ŁAReblochon

de Savoie�Ə����ĕs�����B�����B���������u���V�����ɔ�ׁA�ނ����芴�����Ȃ��A�㖡�ɂ��Ȃ�����C�����܂����B(08.6.27)

|

|

|

|

�u�V�������^��(AOP)�v

�L���ȃ��u���V�����Ɠ��l�ȍ���������̂ŁA�u���u���V�����̎R�r���Łv�ƌĂ�Ă��܂��B100���t�F���~�G���ŃA���s�[�k�Ƃ������F�̎R�r�̃~���N�ō���Ă��܂��B���{�ł͂��܂�l�C���Ȃ��̂��A���Y�ʂ����Ȃ��������A���܂�`�[�Y���X�ł��������܂���B���u���V������菬���߂ł�������������܂��B�R�r�̃~���N�̓����l�b�g��������A�_�ÌŃ^�C�v�̃`�[�Y�ɂ��邱�Ƃ������̂ɁA���̂悤�Ƀ��b�`���Ƃ����g�D�Ɏd�グ��̂́A�������ʂȕ��@������̂ł��傤���B���u���V�����Ɠ��l�ɍ����ۂ̓��_�ۂ��g���Ă��邩��H�V�������^���̐��Y�҂ɂ����b���Ă݂����ł��B(2012.08.04)

|

|

|

|

�V���O��

�O���X�^�[�@(PDO)

Single Gloucester�@100����1200�~

�������A����M����^�C�v�@M.G�s���@�C�M���X�E�O���X�^�[�V���[

�t�F���~�G�ŃC�M���X�`�[�Y�������Ă���̂��O���X�^�[�V���[�B�ł�������2���������Ƃ����APDO�̃`�[�Y�ł��B���Ƃ��Ƃ̓_�u���E�O���X�^�[�Ƃ������̎��b���̍������b�`�ȃ`�[�Y��̔����Ă����̂������ł��B���������̓V���O���Ɩ������̂őz�����₷�����A�N���[��������������ɔ_�Ƃ̐l�����Ɨp�ɍ���Ă����`�[�Y�炵���B�u�������̃`�[�Y�v�Ƃ��Ă�A�~�̊�������H�ׂ����̓��ō���Ă��������͈�N�������B�O��͔���O���[�̎��R�̃J�r�ŕ����Ă��Č��߁B�J���^����T���[���̊O��Ɏ����S�c�S�c�����^�C�v�B�����͂��Ȃ苭���A����������ł���悤�ȃJ�r�������A�����߂̂悤�ȓ���������B���g�͉��F���������A�ꕔ�����Ƃ��������B�H�ׂĂ݂�Ɣ�̂悤�ȋ��͂Ȃ��A�}�C���h�ł����Ƃ肵�Ă���B�O�炩����Ɗ������Ă���̂��v�����̂ŋ����B�g�D����݂�ƃ`�F�_�����O�Ȃ̂��ȁH�Ǝv�����B(08.3.8)

|

|

|

|

�X���[ �@

�������A����M����@M.G�s���@�t�����X�E�T���H���n��

�I�[�g�T���H�����̃g�[�m�ߍx�̔_�Ƃō���Ă���`�[�Y�B�i���V�[�̃t�B���b�v�E�}���V�������̏n���ł��B�P���ɓ������t�B���b�v�E�}���V�������̏n�����g���b�g�E�h�E�A�����B�X��H�ׂ܂������A�����_�Ƃ̂��̂Ƃ������Ƃł��B�ނ����肵���`�[�Y�Ńe�b�g�E�h�E�������k�̂悤�ɃW���[���ō���ĐH�ׂ邱�Ƃ��\�Ƃ������ƂŁA�S���S���܂킵�Ă݂܂������A�Ȃ��Ȃ�����B���͎����Ō����̂��Ȃ�ł����A�W���[�����Ȃ���Y��ȃW���[�����̂悤�ɂȂ�܂������ǁA���̐��k����͋�J���Ă��ă{���{���Ƒ傫�����Ă��܂����肵�Ă܂����B�f�p�Ȗ��킢�ň����Ȃ��B�ł����������Ȃ����ȁB�W���[���ō�������̂ƁA�J�b�g�������̗̂������ׂ܂������A�W���[���̂ق����D���ł��B(2009.3.7)

|

|

|

|

�Z�[�W

�_�[�r�[

100����800�~���炢�@�@

�������A����M����@M.G�s���@�C�M���X�E�_�[�r�[�V���[�B

�ΐF���嗝�̂悤���F�N�₩�ȃC�M���X�̃`�[�Y�u�Z�[�W

�_�[�r�[�v���ĐH�ׂĂ݂܂����B�����ڂ͂��܂��������������Ȃ����ǁA������ƒ������̂��ȁH�ƕ��̂���Ŕ����Ă݂��́B������Z�~�n�[�h�ɕ��ނ����A�`�F�_�����O���@�ō���Ă���悤�ŁA�`�[�Y���̂̓{���{���A�{�\�b�Ƃ����H���ł��B���͐H�ׂ����Ƃ��Ȃ�����ǁA�C�M���X�ɂ̓_�[�r�[�Ƃ����`�F�_�����O���@�̃`�[�Y�����邻���ŁA�������{�ɃZ�[�W�̃y�[�X�g�H���}�[�u����ɍ����Ă悤�ł��B�Z�[�W�ȊO�ɂ��ԃ��C�����~�b�N�X�����Ă�����̂���悤�ł��B�H�ׂĂ݂�ƃ{���{�������D���߂̃`�[�Y�ɁA�Z�[�W�̑u�₩�ȕ��������܂��B

�C�M���X�̍��r�[�����}�[�u���̂悤�ɓ������u�|�[�^�[�v�Ƃ����̂����邪�A

����̏]�Z��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B(2007.03.22)

|

|

|

|

��n�̂ق���

300��(1��)��1,260�~�@�@

�������A����M����^�C�v�@���{�E�k�C�����ʒ��ENEEDS(�V�c�q��)

���u���V�������C���[�W���Ēa�������`�[�Y�������ł��B���Ă݂�ƃv�c�v�c�ƌ��������Ă���B�O���̓��`���`�Ő^�͂Ƃ���Ə_�炩���B�������߂ł͂��邯��ǁA�����Ƃ��邵�A���u���V�������C���[�W�������Ă����̂�����B(2006.08.05)

|

|

|

|

��n�̂ق��@�\����NEEDS�����`�[�Y�ł��B�l�b�g�Ȃǂł͂��̔����O��䂦���u�J�}���x�[���^�C�v�v�ƕ]����Ă���̂��������܂����A�����v���Ɂu��n�̂ق��v�̓J�}���x�[���^�C�v���Ⴀ��܂���B�����Ƃނ�����A��������A�݂̂悤�Ȓe�͂�����̂��B���J�r����������Ƃ��邪�A�W�I�g���J�����ۂ����ł�����A�(1�`2�x���x)�̓E�H�b�V�����Ă��Ȃ��낤���H���������ɂł��t�����X�̃`�[�Y�Ń^�C�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A���Ȃ�u���u���V�����^�C�v�v�ƌ����BNEEDS�̍H�[�͂܂����ז��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�^���͂킩��܂��ˁB(2014.2.2)

|

|

|

|

|

�`�F�_�[�@Cheddar

�������A����M�����@MG 45���@�I�[�X�g�����A

�Ԃ����b�N�X�����Ă���A�n�����������B���e�[�W�̃`�F�_�[�B�I�[�X�g�����A�̃`�[�Y�͐H�ׂ������Ȃ��������A�����ƍ���Ă����āA�o�J�ɂł��Ȃ��B(2007.4.7)

|

|

|

|

����Έ�ōw���̃����h���X�^�C�v�̃`�F�_�[�B100��������229�~�B�Y�n�͕s���B�n������������I�����W�F�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�A�i�g�[�Œ��F���Ă���^�C�v�ł��B�`�F�_�����O���Ă���̂���ڗđR�Ŕ���悤�ȃ{���{���Ƃ����܂܂̏�Ԃ̕\�ʂł��B�E�̎ʐ^�ł킩�邩�ȁB�ł��H�ׂĂ݂�ƎႢ����A�܂��ނ����肵�Ă��āA�{���{�������g�D���悭�킩��Ȃ��Ƃ�����������B�㖡�Ɏ_���A���ꂪ�����B(2008.6.13)

|

|

|

|

|

����Έ�ōw���̃����h���X�^�C�v��16�����n���̃`�F�_�[�B100��������259�~�B�Y�n�͕s���B�F��������ƎႻ���Ɍ����邪�A�悭�悭����Ɣ����A�~�m�_�̌��������������Ɍ�����B�H�ׂĂ݂�ƃ{���{���Ƃ���g�D�̒��ɃW�����Ǝ��ɂ�����A�~�m�_�B�Ɠ��̎|�݂ŁA���̎|�݂͉����낤�ƍl���邱��30�b�B�c�i�ł��A�c�i�ʁB����ɖ��Â��Ă��܂��܂����A�u���n�̃A�~�m�_�v�B�ȑO�A�J���^����H�ׂ����ɂ��A�������悤�ȓ������������Ƃ����������B�l���Ă݂�Ǝ����悤�ȍ����ł͂���ȁA�J���^�����B���̂����茤���̗]�n���肩�B(2008.6.13)

|

|

|

|

�`�F�_�[�@�A�����J�E�j���[���[�N

�`�[�Y�����̒��Ԃ̃j���[���[�N���y�Y�`�[�Y�B�C�M���X�̃C���O�����h���̃`�F�_�[���Ȃ���A�L�����R�t���ō���Ă���悤�ł��B��̓I�ȃC���t�H���[�V�������Ȃ��̂ł����A������A�����J�̕��ނŌ����ƁA�A���`�U���^�C�v���t�@�[���X�e�b�h�̂ǂ���ɕ��ނ���Ǝv���܂��B���̓`�F�_�[�Ɠ��̎_�����������A�����͂�������ڂŔ������������ł��B(2009.12.5)

|

|

|

|

�ߋ��`�[�Y�E�S�[���h���x��

�������@����M����^�C�v�@�k�C���E�ߋ����̗��y��

���y�ق����u�ߋ��`�[�Y�E�S�[���h���x���v�B���݂͐����҂��ς��A�������S������Ă��܂��B

���_�ۂƏn�����Ԃ̈Ⴂ�ŁA�S�[���h���x���A�V���o�[���x���A�}�C���h���x����3��ނ�����܂��B����͈̂�ԏn�����Ԃ̒���6�����n���B���肵�����������ł��B(2018.3.18)

|

|

|

|

�ߋ��V���o�[

�@100��600�~

�������A����M����^�C�v�@���{�E�����S�ߋ����E�����i�H�[���y��

��U��`�k�k�i�`�o�`�m�i�`�������`�[�Y�R���e�X�g�ŃV���o�[���x��(3�����n��)���D�G�܂���܂��Ă��܂��B6�����n���̃S�[���h���x���͍ŗD�G�܂���܂��Ă���A���y���͊��ڊo�����ł��ˁB������̔_���HP������ƃ`�[�Y�̌`���l�p���ł��B�Ȃ̂ɂȂ����̃`�[�Y�͐�^�����Ă���̂��낤���E�E�E�B�ނ�����Ƃ����H���ŁA�A�C�{���[�̐F�����ꂢ�B�M�������ĐH�ׂ�������Ɣ������������E�E�E�Ƃ������҂̂���`�[�Y�ł����B(2006.9.2)

|

|

|

�����2�x�ڂ̒ߋ��V���o�[�B�S�[�_�^�C�v�̃`�[�Y�ł��B���A�ނ��ނ��̐H���B�}�C���h�^�C�v�A�V���o�[�^�C�v�A�S�[���h�^�C�v�Ən�����Ԃ̒�����3�̃^�C�v�ɕ�����Ă��܂��B����̓V���o�[�ł��̂�2�����ȏ�̏n���B�V���o�[�^�C�v�͑�7��ALL JAPAN�i�`�������`�[�Y�R���e�X�g�Ŕ_�ѐ��Y�Ȑ��Y�ǒ���܂��Ă��邻���ł��B���C���ƍ��킹��Ƃ������A���ʂɃp�N�p�N�H�ׂ����`�[�Y�ł��B(2010.09.04)

|

|

|

�H�ɂ́u�ߋ������y�٣���H�[��K�ˁA���̎������y���ɂȂ����ߋ��V���o�[�B�^���`���E�̐����n�Ƃ��Ēm����ߋ����́A�H�[�̗��ł����ʂɌ��邱�Ƃ��o���܂��B�ʐ^�ł͎���Ă��܂��Ă��邪�A�p�b�P�[�W�ɂ̓^���`���E�̊G��������Ă��܂��B����CPA�̒��ԂƖK�˂����ɂ����b�ɂȂ�A�`�[�Y�R���e�X�g�ʼn��x���܂��l���Ă����ЎR����́A���͒ߋ����𗣂�Ă��܂�����������Ȃ��ƕ������B���������ΕЎR����́A�u���̌�ɒN�������ɂ��Ă��A�����`�[�Y������悤�V���v���ȃ��V�s�ɂ��Ă��飂Ƃ���������Ă����B�ς�炸�Ɏ������ӂ�鍡���̂��̔��������`�[�Y�́A�ЎR����̎�ɂ����̂��A����Ƃ����̒S����ɂ����̂��B�ǂ���ɂ��Ă��A���̓��ЎR������������Ă������Ƃ��v���o���A�u�����������Ƃ���Ɣ[�������̂ł����B(11.04.02)

|

|

|

|

|

�e�X�g�D���E�A���E�o���[���@Testun

al Barolo�@100������1,000�~�@

�������A����M����

M.G.40%�@�C�^���A�E�s�G�����e�B

�s�G�����e�B(�����Q�n��)�̗L�����C���E�o���[�������Ƃ��ɏo��u�h�E(�l�b�r�I�[��)�̍i�肩���̒��ɁA�`�[�Y��Ђ�����ŏn�����������́B�����ڂ̓��[�Y��������t���Ă���悤�Ȋ��������ǁA�Ȃ�Ă������či��J�X������J�X�����H�ׂĂ��������͂Ȃ��B�`�[�Y���Ȃ����������Ă��ăJ�T�J�T���B�Ȃ����H(2005.12.3)

|

|

|

|

100������1,400�~

�����̍i�肩���ŒЂ���̂����F�l�g�̂ق��ŗ��s���āA���ł͑S����ɂȂ��Ă���̂������ł��B�e�X�g�D���Ƃ́u�Γ��v�̈Ӗ��ŁA1�N���炢�n���������d���`�[�Y���A�����̍i�肩���ŒЂ��邱�Ƃɂ���ď������_�炩���Ȃ�A���R�[���̕������ڂ��Ă���̂������ł��B����̂̓I�b�`�F�b���Ђ̂��́B�g�[�}�E�����K���[���Ɠ������[�J�[�ł��ˁB�O��H�ׂ����͊������ăJ�T�J�T�Ȃ�Ċ��z�������c���Ă��邯��ǁA����̂̓J�T�J�T�ł͂Ȃ��B�����Ǐ�����Ƀs���s���Ǝh���悤�ȕ����������܂������A���̐l�����͊����ĂȂ����x�̂悤�ł��B�o���[����o���o���X�R�Ȃǂƈꏏ�ɁA�������Ɗy���݂Ȃ���H�ׂ���u��l�C���v�����܂�`�[�Y�ł��B����Ȏ��ɂ͂��E�߂̃`�[�Y�ł��B(2008.4.5)

|

|

|

|

|

�e�b�g�E�h�E�������k�@(AOC)100������1,000�~�@

�������A

M.G.51%�@����M�����^�C�v�@�X�C�X�E�k�[�V���e���B

�u���V����̓��v�Ƃ����Ӗ��̖��O�B�W���[���Ƃ�����p�̍���ŃN���N���b�ƉԂт�̂悤�ɍ���ĐH�ׂ܂��B�O��͌ł������x�^�x�^�A�ÒЂ��̂悤�ȍ���ł����A�N���N���b�Ɣ������������́A������C�ɂȂ炸�}�C���h�Ŕ��������B�₩�Ȃ̂ŁA�p�[�e�B�Ȃǂł͘b������オ���ėǂ�������ł��W���[���A�P���~�ȏサ�܂��B���̓���ō�����`�[�Y���u�W���[��(�A���Y��)�v�Ƃ����L�m�R�Ɏ��Ă��邩��A��铹��̖����u�W���[���v�ɂȂ��������ł�(2006.2.4)

|

|

|

|

�e�b�g�E�h�E�������k�͒l�i�������ł��ˁI�G�s�Z�A�̒I�̏�ɏ悹�āA�����Ő@���Ȃ���n��������̂ŁA���̕����͋����B�`�n�b�̊����2�s�܂ŋ�����Ă�̂�����ǁA��p�̍���W���[���ɂ��킹��700�`800���ɓ��ꂳ��Ă���̂��Ƃ��B�W���[�������Ẵ`�[�Y�ł��ˁB���̃W���[���A�t�����X�̃X�g���X�u�[���œ��{�~��2000�~���炢�Ŕ����Ă���̂����܂������A����Ȃ��������Ƃ�������Ă��܂��B��͂�N���N�����ƍ���ĐH�ׂ邱�̃`�[�Y�́A�Ɠ��Ŕ����������y�����B(2008.3.1)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw����100��1029�~�B���̃`�[�Y�̓W���[���ō���ĐH�ׂ�̂���ʓI�ł�����A100���P�ʂł͔����Ă���Ȃ��悤�ł��B�Ȃ̂�1/2�`�̍w���ƂȂ邱�Ƃ������悤�ł��B�����W���[���ŃN���N���b�ƍ�������̂Ȃ�A�v���X�e�B�b�N�̃P�[�X�ɓ���ėʂ蔄�肵�Ă���܂���B����Ď��Ԃ��o�ĂΕ����������Ă��܂����O�͎c��܂�����ǂˁB���̂܂܂��Ƌ����`�[�Y�ł����A�N���N�����ĐH�ׂ�Ɣ���������(2008.6.6)

|

|

|

|

|

�e�b�g�E�h�E�������k�ۂ���1�i900���قǁj�A���߂Ă�����܂��B�����͊F�ŃW���[���ō���Ċy���މ�ł��I�W���[���ō��W������t����܂������A���̃W���[���͎����ł���������y�����Ă̂ŁA�ЂƂ�ЂƂ�ȒP�Ȑ����ƃA�h�o�C�X�������グ�āA�F�ł���Ă݂܂����B�ӊO�Ɠ���Ƃ����̂�����̈ӌ��ł����B�͂���ꂷ����ƃJ�b�^�[���`�[�Y�������H������ŏ�肭���Ȃ��Ȃ邵�A�͂�����Ȃ��ƕ\�ʂ��C�邾���ɂȂ��Ă��܂��B�͂��������ď���������Ă����̂������悤�ł��B�傫�ȉ�̃`�[�Y�͂܂��i�C�t�Ő^����ɂ��āA�������ɂ��ăN���N�����̂����ʂ��Ȃ��Ă��������B���̃`�[�Y�̓W���[���ɂ��Ȃ��ŐH�ׂ�ƁA����Ȃɔ��������`�[�Y���Ă킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��͂肱�̃W���[�������Ẵ`�[�Y�ł��傤�B(2011.08.23)

|

|

|

|

�C�^���A�̃u���ł̃`�[�Y�Ղ�̃X�C�X�̃u�[�X�ŁA�e�b�g�E�h�E�������k���i450���j�ƃW���[�������܂����B���̎ʐ^�̓W���[���ƃ`�[�Y�������ăo�[�x�L���[�ɎQ���������̂��́B�W���[����30���[���ŁA�v���X�`�b�N�̃J�o�[��5���[���ł������A�v���X�`�b�N�̃J�o�[�͂��X�̂��Z���v���[���g���Ă���܂����I�`�[�Y���W���[�����C�O�ł͈����Ă����ȁB

���āA���̃`�[�Y�A�`�[�Y�ɏڂ����Ȃ���Ђ̕������ɂ͒��������ȂƂ����������̂ł����A���ꂪ�v�����ȏ�ɑ傤�����܂��āA�u���ꉽ�H���ꂪ�`�[�Y�H�v�Ǝ���U�߂ł����B�����������ŃW���[�����܂킵�āA�q���q���ɂȂ��Ă����`�[�Y������ڂ��L���L�����ĂāA�����čs���Ă悩�������B(2011.11.05)

|

|

|

|

�g�[�}�E���f�@

�������A����M����@���{�E�k�C�����f�S�E���b��

���b�ɂ̑�\�߂��m������́A�C�^���A�̃s�G�����e�ɏC�s�ɍs����`�[�Y���w�ꂽ�Ƃ������ƂŁA������̃`�[�Y�̓C�^���A�n�̃`�[�Y���肾�����ł��B���̃g�[�}�̓s�G�����e�̃u���������ڎw���Ă���̂ł��傤���B80���ԏn����������Ԃ́A�܂��O������₩�Ȃ�������ƗD�����`�[�Y�ł��B(2009.6.6)

|

|

|

|

|

�e�e�B�[�W��(�P�\

�e�e�B�[�W��)�@Tetilla

(DOP)�@

�������A����M�����@M.G.45%�@�X�y�C���E�K���V�A�n��

�e�e�B�[�W���́u��̃I�b�p�C�v�Ӗ��B�����Ă��ʂ�A�J�b�g���Ă��Ȃ���Ԃ��Ɩ{���ɃI�b�p�C�݂����Ȍ`�B��炩���N���[�~�B�Ȗ��킢�Ń~���N�̊Âݖ��������A�Ⴆ��ƕs��Ƃ̃~���L�[�̂悤�ȕ����B(2006.04.01)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw����100����662�~�B�_���ς��̏��Ȃ��}���l�[�Y�̂悤�ȕ����B�����_�����Ă���悤�ȓ���������B���̂ւ�͓������A���X�A�E���W���A�ɂ����ʂ��Ă����ۂ�����B�O��ɋ߂������͏����d���Ȃ��Ă��邪�A�������̓\�t�g�łȂ߂炩�B���̂ق������������B(2008.6.6.)

|

|

|

�K���V�A�n���̋������̃`�[�Y�ł��B�A���X�A�E�E�W���A�Ɠ����悤�ȃ~���N�̎|���Ǝ_����������^�C�v�̃`�[�Y������ǁA�`�͂����ς��^�B�e�e�B�[�W�����X�y�C����Łu�����ς��v�ł����炻�̂܂�܂ł��ˁB���܂ŐH�ׂ����̂������������Ȃ߂ŁA�J�T�J�T���Ă��銴�������܂����B�����ă~���N�̎|�݂�����̂͂�����Ɣ��߁B������ƃn�Y���B(2011.12.3)

|

|

|

|

|

|

|

�g�m�E�@Tonneau

�������A����^�C�v�@M.G�s���@�X�C�X�E�W�����R��������

�p�������̃}�_���v�c�n���̃`�[�Y�̃g�m�E�B�M�Ƃ����Ӗ��������ł��B�͂��߂܂��āB�\��͍����A���b�N�X�ł����C���Œ��F���Ă���ӂ��ł��Ȃ��A���̍��͂Ȃ�Ȃ̂���Ȃ�������܂���B�f�ʂ͉��F�݂������A���܂��������ł��B�H�ׂĂ݂�ƂƂĂ������~���N�̊Â��������܂��B�i�b�e�B�ȕ����������A�����Ƀp�C�i�b�v���̂悤�ȍ��������ƂĂ����������`�[�Y�ł��B�܂��H�ׂ����I(2009.2.7)

|

|

|

|

|

�g���E�f�E�{�[�W��

(AOC)�@ �@100������650�`700�~�� �@100������650�`700�~��

�������A����M����@MG�Œ�50���@�t�����X�A���[�k���A���v��

�T���H���n���������Ɉʒu����{�[�W���R��ō����g��(�Ӗ������^�̃`�[�Y�j�ł��B�g���E�h�E�T���H����AOC�ł͂���܂��g���E�f�E�{�[�W����AOC�ł��B�����g���ł��g���E�h�E�T���H���͂����ς肵�Ă��ĉ��₩�ȕ����ł����A������͂���ɔ�ׂ�Ɖ��₩�Ȓ��ɂ�����������A��������Ƃ������킢�ł��B(2004.11.11)

|

|

|

|

�搶����̃N���X�}�X�v���[���g���Ă��Ƃ�(�z���g�͔����~�X�炵��)�v���Ԃ�̃g���E�f�E�{�[�W���B���k����̒��ɁA���̉������R�ɏo�����J�r�̊O����D��ŃN���N���k���Łu����������v�Ƃ����Ƃ肵�A��������H�ׂĂ�c�����m�B�������B���͂��̗̈�܂ŒB���Ă��Ȃ��̂ŁA������k������J�r�ƃA�����j�A�̌����荇���������ɂނ��܂����B�`�[�Y�͗D������������ł���Ȃ���A��������Ƃ������킢���������Ĕ��������B(2007.12.1)

|

|

|

|

|

�g���E�h�E�T���H���@Tom

de Savoir �@100��������500�~ �@100��������500�~

�������A����M����v�C�v�@M.G.20�`40%�@�t�����X�E�T���H���n��(���[�k�E�A���v)

�g���ƌĂ��`�[�Y�͂����Ȓn���ɂ���A�Ӗ��́u�|�[�V�����i���^�̃`�[�Y�j�v�Ƃ����œ����T���H���n���̑�^�`�[�Y�u�{�[�t�H�[���v�ɑ��āA�u�T���H���̏����ȃ`�[�Y�v���Ă����Ӗ��炵���B�̂̓o�^�[��������c��̒E�����ō���Ă��̂œ����b�����Ⴂ(���݂͑S�������邻���ł����E�E�E)�B���b�������Ȃ߂Ƃ������Ƃ́A�������肵�Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŁA��ꂽ���ȂǂɌ����Ă��邻���ł��B�قƂ�ǎ�������Ȃ��̂Ŏ��R�ɂ����J�r�ŕ����Ă��Č��Ă���͖{���ɉ����Ȃ����A�ӊO�Ɩ��͑f�p�ŁA���͏����ȋC�E������A���`���`�b�Ƃ��Ă��Ĕ��������B�㖡�A�����s�����Ƃ����B�O��͖��Q�����Njꂢ�̂Ŏ�菜���B(2004.11.6)

|

|

|

|

2�N�O�ɐH�ׂ���ۂł́A�D�����������肵���`�[�Y�Ƃ����C���[�W�������Ă����̂����ǁA����H�ׂ��`�[�Y�͗\�z�𗠐�A�ӊO�ɂ������肵�����������B�������������肵�Ă��āA�}�b�V�����[���̕����������B(2006.11.4)

|

|

|

|

���F�̃J�r���t���Ă���̂́A���������`�[�Y�̃T�C���Ƃ������Ă���炵���B����̃`�[�Y������ƁA���A�O���[�Ƃ����ȐF�̃J�r�����Ă������A���F�̃J�r�������Ƃ���B���ґ�B���H���Ă݂�ƁA�E���̃~���N�ō���Ă��邩��A�f�p�ŗD�������킢�B���ׂ̐Ȃ̐��k����́u�����Ȃ��v�ƌ����Ă����ǁA������u�D�������킢�v�ƌ����̂ł��傤�B�����炭�B(2007.3.3)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���g���E�h�E�T���H��100��

819�~�B�u�p�J�[���Ёv�n���B2004�N�̓��L�ɂ�(�ǂ��̉�Ђ̂��̂��s��������)100��500�~���ď����Ă���I�ǂ̃`�[�Y���z���g�ɍ����Ȃ����ł��B���Ă��āA�`�[�Y�̊O������܂��B���F�̃J�r���_�݂��Ă���̂������邩�ȁB���������T�C�����o�Ă�ˁB���̓�����Ȃ��Â��q�ɂ̒��̂悤�Ț����ۂ����������Ă܂��B�B�����A���H�B�����b����40���ƁA�{���͒E�����ō��ꂽ�`�[�Y�ł���͂��Ȃ̂ɁA�����f�ʂ���A�{�[�t�H�[�����݂ɃW���W���Ɗ��������Ď��������ďo�Ă��Ă��܂��B�����炭40������Ȃ����낤�B�������肵���f�p�ȃg���ł͂Ȃ��A��������Ɩ��킢�̐[���g���ł��B(2008.4.12)

|

|

|

|

�O��͎��R�ȃJ�r�ɕ����Ă��āA�������Ƃ����A�t���t���̖ё��̒����J�r����Ń|���|���ƒ@���ĊO��ɂ������邮�炢�B�E�����������ō�邽�ߎ��b�������Ȃ��f�p�ȃ`�[�Y�B�ƂĂ��N�Z���Ȃ��H�ׂ₷���A����I�ɐH�ׂĂ��O���Ȃ��A����ȃ`�[�Y�ł��B������H�ׂĂ݂�Ƒf�p�ł���Ȃ���~���N�̊Â݂������Ȃ�����A���ǂ��Ȃ��ĂƂĂ����������B(2012.08.04)

|

|

|

|

�g���E�h�E�V�F�[�u��

�@100����1239�~

�R�r�����A����M����@M.G.�s���@�t�����X�E�s���l�[�R��

�s���l�[�R���̑厩�R�̍��n�ō����R�r�����̃g��(�_�Ɛ�)�A�����ɂ́u�g���E�h�E�V�F�[�u���E�����^�[�j���v�B�n������5�����ȏ�B�A���p�[�W���ōw���B�R�r�炵����ʑg�D�Ȃ̂ŁA�_�Ìłł͂Ȃ������l�b�g�Ìł��Ǝv����B�g���Ƃ������ɖ����ȂƂ��낪�Ȃ��A�������ꂽ�������܂��B����ς�t�����X�̃`�[�Y���Ȃ��A�Ƃ��������B�R�N������܂��B(08.2.23)

|

|

|

�R�r�����A����M����@M.G.�s���@�t�����X�E�T���H���n��

�T���H���n���̎R�r�����̃g���B�O��͐G��Ƃ˂����Ƃ��Ă��܂��B���͐F�������R�r���Ȃ�ł͂̐F�����Ă��܂��B�����₩�ȎR�r�Ɠ��̕������c���Ă��Ĕ��������B�f�p�Ȗ��킢�ł��B(2009.9.5)

|

|

|

|

�R�r�����E�@���E�����O�h�b�N�n��

�����O�h�b�N�n���̃e�U���E�f�E�R���r�G�[���Ƃ��������ȑ��̂͂���ɂ���V�F�[�u���_�Ƃō���Ă���B���e���R�r�����炵�A���q���`�[�Y������Ă���Ƃ����BY�q���t�����X���s���ɒ��ڔ_�ƂŔ����Ă��Ă������������́B�O��̓g�����˂��Ċ����ł����F�͎���������ȁB�f�ʂɂ̓��J�j�J���z�[�������߂Ȉ�ہB�H�ׂĂ݂�Ɖ������������肵�Ă��āA�g���̂₳���߂ȃC���[�W���A�������薡�B�܂����ʂɔ��������B(2013.9.14)

|

|

|

|

|

�g���b�g�E�h�E�A�����B�X�@Tomette

des Aravis

�������A����M����@MG45���@�t�����X�A�T���H���n���E�A�����B�X�R��

�T���H���n���̃g���n�̏������T�C�Y�Ńg���b�g�B������̓A�����B�X�R��̎R�Ԃ̒��g�[�k�ߍx�̔_�Ɛ��B�n���̓i���V�[��130�N�߂������`�[�Y���̂U��ځA�n���m�t�B���b�v�E�}���V�������̂��́B�`�[�Y�����̎�舵���B�O��͌������J�r�͂܂��d���Ȃ��ĂȂ��ăt���t�������_�炩���B�����̓J�r�L���q�ɂ̂悤�Ȋ����B�w�Z�̑̈�̃}�b�g�̓����Ƃ����ӌ�������܂����B�L�����Č����ΏL���̂ł����A�����������ȃ`�[�Y�̓����Ƃ�������B�H�ׂĂ݂�ƌ�������Ȃ��A�v���Z�X�`�[�Y�̂悤�Ȓ���t����������B�т݂傤�B(2009.1.10)

|

|

|

|

|

�g���b�g�E�h�E�{�[�W���@Tomette

de Bauges

�������A����M����@MG�s���@�t�����X�E�T���H���n��

����̓A���v�X�R���ł͂Ȃ��{�[�W���R���ō����R�r����������R�̃`�[�Y�B�����郍���[���Ȃǂō����V�F�[�u���Ƃ̓^�C�v���Ⴂ�܂��B�g���b�g�Ƃ͎R�̂��܂�����̂��Ă��Ȃ����R�ȃJ�r�ŕ���ꂽ�g���̃`�[�Y�̏������ŁB�O���[�⒃�F�̖ё��̒����J�r�ɕ����Ă��āA�ǂ����̑q�ɂ̉��̃J�r�̓��������܂��B�R�r�̃`�[�Y�Ɠ��̐F�̔������炭�����F�ɐF����ς��Ă��܂��B�H�ׂĂ݂�Ƃ˂��Ƃ�Ƃ����H���ŁA�|�݂������ł��B���̓c�ɂ��ۂ������܂�܂���B(20012.08.04)

|

|

|

|

|

�g���E�I�D�E�}�[���E�I�E���U���@�@Tomme au marc de raisin

�������A����M����AM.G.20�`40���@�t�����X�E���[�k�E�A���v

���C���̍�肩����Z�킹�ďn�����������́B�����̍�肩���̂܂��ɂ͔��̖Ȗт̂悤�Ȏ��R�ȃJ�r�������܂��B�i�肩���͐H�ׂ��܂����A���[�Y���ł͂Ȃ��̂Ŕ�����������܂���B�W�������Ǝ������܂��B�`�[�Y�͂ق̂��ɕ����̕������ڂ��āA���C���ƃ`�[�Y�Ƃ����悤�ɁA���ʂɊy���݂Ȃ��疡�키�`�[�Y�ɂȂ��Ă��܂��B(2015.1.25) |

|

|

|

�g���E�u�����V���E�h�E�s���l�[�@100g\=1,208

�������A����M����AM.G.�s���@�t�����X�E�~�f�B�E�s���l�[���A���G�[�W����

�l�n�e�E���h���t�E���E���j�G���̏n���B�h�f�o�́u�g���E�h�E�s���l�[�v�����h���t�E���E���j�G���̎w���ŃG�s�G�A�̒I�ŏn�������A�n���m�̃��h���t�E���E���j�G���ɂ��Ǐn�����������B�g���E�h�E�s���l�[��H�ׂ����Ƃ��Ȃ����A����ɔ������Ӗ�����u�u�����V���v���t���Ă���Ӗ��͕s���B�f�ʂ̉��F���Z���āA����ł݂�Ƃ��Ȃ�˂����肵�Ă��āA����t����������B�G�s�Z�A�̍���͎�B���܂肢������ł͂Ȃ��B(2008.12.6)

|

|

|

|

|

�g���b�v�E�f�V�F���j���b�N�@Trappe

D'Echourgnac

�������A����M�����@M.G.�s���@�t�����X�E�A�L�e�[�k�n��

�A�L�e�[�k�n���ɂ���G�V�����j���b�N�E�g���s�X�g�C���@�ō����`�[�Y�B�ӓ��̃��L���[���Ŏ�����E�H�b�V�����Ă���B�O��͖F��������B�O���H�ׂĂ݂�ƁA�ǂ����ŐH�ׂ��悤�ȍ��������Ƃ̂���悤�ȁA�ł��A����̓`�[�Y�ł͂Ȃ��悤�ȁE�E�E�B�g���Č����Ȃ�A�A�[�����h�َq�̂悤�ȁA�����������̌ӓ��̂悤�ȍ���Ɩ��킢�ł��B�`�[�Y���̂̓~���N�̖��ƍ�����������肠���āA�`�[�Y�����݂�ƕȂ̂Ȃ����₩�ȕ����B�O��ƈꏏ�ɐH�ׂ�ƁA�ӓ������������ƈꏏ�ɐH�ׂĂ���悤�ȕs�v�c�Ȗ��ɂȂ�܂��B���{�ł͂قƂ�Ǐ�Ȃ�M.G��s���Ƃ��Ă��邪�A�C�O�̒ʔ̃T�C�g��M.G��45���ƕ\�L���Ă���Ƃ��낪�������B(2006.12.2)

|

|

|

|

|

�g���^�E�f���E�J�T�[���@�s���������@�c�����@�b�������� (DOP)�@100������1400�~�@

�r�����A����M����@M.G.50%�@�X�y�C���E�G�X�g���}�h�D�[���B

�t�F���~�G�ōw���B�|���g�K���ɂقNj߂��G�X�g���}�h�D�[���B�|���g�K���̃`�[�Y�Ɠ����悤�ȍ����̃`�[�Y�������̂ł����A����������l�b�g�����N�A�U�~�ł��B���̓_�͓����X�y�C���̗L���ȃ`�[�Y�A�P�\�E�f�E���E�Z���i�Ɠ����ł��ˁB�_���Ƌꖡ�̌����荇�����悤�ȓƓ��̕���������܂��B�\��͂�������ƍd���A����肶���ƃ`���V�������ɂ��������̂Ŏ�菜���ĐH�ׂ��ق����ǂ��ł��傤�B���͂˂��Ƃ�Ə_�炩���A����~�߂Ɏg�p���Ă������A���~���ɂׂ��Ƃ�ƃ`�[�Y�����Ă��܂��قǁB�N���[����̂Ƃ���̓X�v�[���ł������ĐH�ׂ܂��B���̂��߂ɐH�ׂ܂������A�l�i�������̂ŋC�y�ɐH�ׂ���悤�ȃ`�[�Y�ł͂���܂���ˁB(2008.10.31)

|

|

|

|

|

�h���~�e�B�@Doromiti�@1�s��7���[��

�������@M.G.20�`40%�@�C�^���A�E�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B

�搶�̃C�^���A�E���F�l�g�B�̂��y�Y�`�[�Y�B�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B�̃h���~�e�k�J�̓C�^���A�ƃI�[�X�g���A�̍����̃A���v�X�R�n�B�f�p�Ō��n�̐l�̕��i�p�̃`�[�Y�ł��l�i���育��B�u�ق�ƌ`���f�p�ł��ˁv�ƌ�������A�����A��̍ۂɘc����������Ƃ̂��ƁB���F�����߂̕\��Ɏ��R�̔���J�r�����Ă�B�_�炩���g�D�Œ������F���A�i�b�c�Ƃ������̓J�{�`���̎�̂悤�ȕ����������B(2008.9.6)

|

|

|

|

�i�|���I���@�m��������������

�r�����A����^�C�v�@M.G

50���@�t�����X�E�o�X�N�n��

�p�������̃}�_���v�c�n���̃`�[�Y�̃i�|���I���B���͂���I�b�\�E�C���e�B�B�s���l�[�̗r�����̃h�~�j�N���`�nP�́u�I�b�\�E�C���e�B�v���n�������ĕt�����l���������́B�s���l�[�R���ɂ���g�i�|���I���̕@�h�ƌĂ�Ă���R�����薼�t�����̂��Ƃ��B10�����A18�����A24�����n���Ƃ���A����̂�10�����n���̂��́B���H���n�߂�ƊF����u�Á`������v��A�����Ă܂����A���̃J�b�g����͂���ȋ����Â�����͊����Ȃ��B���������ȂƁA�ʂ̃J�b�g��k�����Ă��������A���炩�Ɏ��̃J�b�g�ƈ���ĊÂ����肪���Ă���B���͒f�ʕ����Ŋ������Ă��薾�炩�ɗ��Ă܂����B�`�[�Y�͒f�ʂ������E�E�E�m�����Ⴂ��Ƃ��ł����A�������Ⴂ������ȁE�E�E�ƕ��ɂȂ�܂����B(2009.2.7)

|

|

|

|

�o�[�N�X�E�F��

Berkswell�@

�r�����A����^�C�v�@M.G45�`48���@�C�M���X�E�E�H�[���b�N�V���[�B

�`�[�Y���Ԃ̃C�C�M���X�y�Y�̗r�̖��E�ۂ̃`�[�Y�B�`���ς���Ă��āA�~�Ռ^�ő��ʂ�����Ă�B�\��̓c���c���ł͂Ȃ��X�y�C���̃}���`�F�S�̃G�X�o���g�Ƃ��܂�������͗l������܂��B�C�^���A��WEB�Ō����܂������A����Ȋ����B�����f�ʂ͓c�ɂ��ۂ��e�����ŁA�@�ׂȗr�̃`�[�Y�ł���t�����X�E�s���l�[�̃I�b�\�E�C���e�B��A���f�B�E�K�X�i�Ƃ͈Ⴄ���āA�ǂ��炩�Ƃ����ƃC�^���A�̃y�R���[�m�̉����̏��Ȃ��^�C�v�Ƃ����������ȁB�_���L�͂Ȃ��Â��p�C�i�b�v���̂悤�ȕ�������B(2008.10.19)

|

|

|

Ram

Hall Farm�Ƃ����_��Ő�������Ă���B�P�A�t�F���[�Ƃ����C�M���X�`���I�ȃ`�[�Y���Q�l�ɂ��ėr���ō��ꂽ���́B�x�W�^���A�������l�b�g�g�p�B�ȑO���C�M���X�̂��y�Y�ł������������Ɠ������A�S�c�S�c������ނ̂悤�ȊO��B��ތn�Ɩ��Â��܂��傤���B�O����������Ə����Ă��邪�A�ق̂��Ƀp�C�i�b�v���̍��肪����B���܂��ܗǂ��n���̂��̂����ĐH�ׂ��̂��A���̃`�[�Y�Ɠ��Ȃ̂��܂�������܂��B�Ȃ��Ȃ����������`�[�Y�ł�(2009.4.4)

|

|

|

|

�s�A�[���F�E���b�c�@�[�m�@PIAVE

MEZZANO �iDOP�j�@

100g=\767

�������AM.G.31�`38%�@�@�C�^���A�E���F�l�g�B

�����2010�N5����DOP�ɔF�肳�ꂽ�ς�����s�A�[���F�E���b�c�@�[�m�B�܂����{�ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��V�����`�[�Y�ł������I�C�^���A��DOP��������̂͋v���Ԃ�̃j���[�X�ł������܂��ˁB���F�l�g�B�x�b���[�m�Ő��Y����܂��B���̓y�n���k�ɗ����s�A�[���F�삪���̖��̗R���ł��B�R�̃`�[�Y�炵���f�p�ŗD���������ŁA�����ł��H�ׂ�ꂻ���ł��B�i2011.5.7�j

|

|

|

|

|

�r�[�R���E�t�F���E�g���f�B�V���i���E�����J�V���[(PDO)

�������AM.G.45���A�����J�V���[�B

���_������ȃ����J�V���[�B�ō���Ă���B�̖��O�̂����`�[�Y�ŁA���̐̂̓`�F�_�[�ƕ��Ԃ��炢�Ƀ��W���[�Ƀ`�[�Y�����������ł����A�H�Ɖ��̔g�ɏ��x�ꂽ�����J�V���[�͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����BEU�������ɓ`���I�ȃ����J�V���[�̐��Y�����Ă���u�V���O���g���f�[���[�Ёv�݂̂�PDO�̃����J�V���[�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�B�H�Ɖ��̔g�ɏ��x�ꂽ�ЂƂ̗v���ɁA3�����̃J�[�h�������ă`�[�Y�����v�Ƃ����s�������邽�߁A3����1�x�������Ȃ��̂ł��B3�����̃J�[�h���g�����ƂƁA�`�F�_�����O�̍s���̂��ߎ_���̂���`�[�Y�Ɏd�オ���Ă��܂��B�����H�ׂ����̂ɂ͊����Ȃ���������ǁA�������u���܂˂����ۂ��v�Ə̂���邱�Ƃ�����Ƃ��B(2013.4.6)

|

|

|

|

|

�t�B�I�[���E�T���h(DOP)�@Brinata�@100������650�~�@

�r�����A

����M����^�C�v�@M.G.50%�@�C�^���A�E�T���f�B�[�j���B

�r�̐����l�Ԃ̐���葽�����A�T���f�B�j�A���̑S�y�ō����B�t�B�I�[���Ƃ͉Ԃ̈Ӗ��B�E�����Ȃ��r�̃~���N��������B�����Ƃ�Ǝ�������ł��邪�A���͈ӊO�Ƃ������肵�Ă���B(2005.11.5)

|

|

|

|

�������T���f�B�j�A���ō�����y�R���[�m�E�T���h�̔����M����Ƃ͈���āA������t�B�I�[���E�T���h�͔���M����^�C�v�B�y�R���[�m�E�T���h�͓��^�����A������͑��ی^�ƌ`���Ⴄ�B�V��ɒu���ĉ��������������̕��������A�n���ɂŃI���[���I�C����h���ĕی삵�Ȃ���n��������Ƃ̂��ƁB�����f�ʂ���͂����Ƃ�Ɗ����������悤�Ɏ��b�����ݏo�Ă��܂����B�r�̃����l�b�g�B

(2005.11.5)

|

|

|

|

�t�B�I�[���E�T���h�̌������̓��t���[�l��̗r�̓��B���Ƃ��Ƃ͖쐶�̗r�炵���B�y�R���[�m�Ɩ��ɕt���Ȃ����A�r��100���ō���Ă��܂��B���̃C�^���A�̃y�R���[�m�B�Ɣ�ׂ�ƁA����������Ȃɋ����Ȃ��A�₳���߂Ȋ����B(2008.6.7)

|

|

|

|

|

�t�H���e�B�[�i(DOP)�@Fontina�@100������1000�~�@

�������A

�����M����^�C�v�@M.G.45%�@���@�b���E�_�I�X�^�B

�e�͂�����A���`���`�Ƃ��Ă���B���@���ꏏ�ł����@�b���E�_�I�X�^��12�̌k�J�ȊO�ō��ꂽ���͍̂���Ă��A�t�H���e�B�[�i�Ƃ͖���ꂸ�A�t�H���^���ƌĂԂ����ł��B6/15�`9/29�̊Ԃ�100���Ԃɐ����̂��͓̂��ɔ����������āB���āA���̃`�[�Y�A�t�F���G�~�ōw���B�O��̂Ƃ���Ƀt�H���e�B�[�i�̌k�J�̃}�[�N���ΐF�ł���B����͍��̂悤�ȒЕ��L������A�H�ׂĂ݂�ƁA�͂��݂��r�߂����̂悤�ȊÂ݂ƌ��Ɏc��ꖡ������B�i�b�c�̕���������B�M���ėn�����Ă݂�ƁA�����Z���œc�ɂ��ۂ����������_�A���N���b�g�Ɏ��Ă�C�����܂����B(2008.2.16)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw����100����1050�~�B�̂̓t�����X�̃T���H���n���ȂǂƓ����T���H�C�A�����������̂ŁA�`�[�Y�������Ă���̂ŁA�A�{���_���X��N���b�g�Ɠ����悤�ɁA�O����E�H�b�V�����ă����W�����ł��Ă���B���������O�炪�������ȁA�Ƃ�����ۂł��B�ЂƂ����H�ׂāA����ς�Е����Ċ����������B���J�j�J���z�[�������\����܂��ˁB���̉ĂɃ��@�b���E�_�I�X�^�ɍs�����肾����A�ނ����ł������Ȃ̂�H�ׂĂ��悤�Ǝv���B�����̃t�H���h�D�[�^(�����E�����E�o�^�[�ō����C�^���A�Ń`�[�Y�t�H���f��)�͓~�̗��������ǐH�ׂ���Ƃ����ȁB(2008.5.23)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw�����u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̒��ɓ����Ă܂����B������O��Ƀu���[�̃X�^���v�������Ă��邩��A�����t�H���e�B�[�i���Ɛl�ڂł킩���Ă��܂��B��������N���b�g�̂悤�ȒЕ����ۂ��������v���v�����邵�ˁB�ނ��ނ������g�D�ɂ��̍���A�a�ݕt���ɂȂ肻���B�܂������c�肪����̂ŁA���@�b���E�_�I�X�^�ŐH�ׂ��L���x�c�̃X�[�v������āA��ɗn�����ĐH�ׂ悧�`���Ɓ�(2008.8.24)

|

|

|

|

�㊯�R�uEATALY�v

100��1,080�~�B���@�b���E�_�I�X�^�ŐH�ׂ��{��̃`�[�Y�̔Z�������܂��o���Ă���̂ŁA�Ȃ��������������������Ƃ������A�����������Ƃ������A���E�ۓ��̋������ア���Ȃ��Ƃ�����ۂł����B�����ƃ��b�`���Ƃ��ĂĒЕ��L�������t�H���e�B�[�i���D���ȂȁA�Ǝ����̍D�݂��Ĕ����I(2008.11.9)

|

|

|

|

|

|

|

|

�v�b�c�H�[�l�E�f�B�E���G�i�@Puzzone di Moena�A

�������A�C�^���A�E�g�����e�B�[�m=�A���g�E�A�f�B�W�F�B

���̃`�[�Y�A�C�^���A�̃u���̃`�[�Y�ՂŎ��H�ŐH�ׂ����Ƃ�����B�L�������`�[�Y���Ė��������͂��B���n�ŐH�ׂ����͂���ȏL�����Ȃ��A���ƕ��ʂ��ȂƎv�����L�������邪�A�Ȃ�Ƃ��̃`�[�Y�ADOP�ɂȂ��������Ȃ̂ł��B���s���Œm��Ȃ������B���p���������B����̂��L���Ȃ��ĐH�ׂ₷���̂����A���J�j�J���z�[�����������炩��G��������܂����B�������`�[�Y���܂��H�ׂ��čK���B(2015.7.5)

|

|

|

|

|

�v�e�B�E�A�O�[��

Petit Agour �@100g��1103�~

�r�����A�@M.G.50%�@�t�����X�E�s���l�[�n���@�@

�ʐ^�ł͂܂�ŃX�C�X�̃e�b�g�E�h�E���A���k�̂悤�ɃW���[���ɏ���Ă��܂��B�ł�����́A�o�X�N�n���̃}�l�b�N��Ƃ����r�����`�[�Y���A�����G�X�v���b�g���̃s�����g�i���h�q�j������ɓh���ďn�������Ă��܂��B�A�O�[���Ƃ͉�Ж��B�t�F���~�G�Ŕ����铯�����s�����g���h���Ă�I�b�\�C���e�B������Ă��Ђł��ˁB���č���A�W���[���ł��邭�邵�Ă݂�ƁA�e�b�g�E�h�E���A���k��莉�b���������̂ł��傤�A���炩�ł��邭��Ƃ悭���܂��B�|�݂ƃ~���N�̊Â݂������Ĕ���������(2011.2.5)

|

|

|

|

|

|

�u���E�`���b�N�@Bra

Ciuk�@100������1080�~�@

�������A

����M����@M.G.32%�@�C�^���A�E�s�G�����e�B

�㊯�R�uEATALY�v�ōw���̃`�[�Y���`�[�Y��ɂāB�s�G�����e�́u�u���E�e�[�l���v���������̓y���i��ł���u�l�b�r�I�[���v�̕����̍i�肩�����g���ďn���������`�[�Y�B�ʏ́u���������`�[�Y�v�B�����悤���u�l�b�r�I�[���v�̃J�X���g���Ă����`�[�Y���u�e�X�g�D���E�A���E�o���[���v�����邪�A����͏��߂Ă��B���ʂ̃u���E�e�[�l����蔒���ۂ��̂��C�̂������H�`�[�Y�̕����͎_��������A���Ȃ�t���b�V���Ȋ����B�����������Ղ肾�B�v���g�[���₩�ɂ���^�C�v�̃`�[�Y�Ȃ̂ŁA�g���������������B(2008.11.9)

|

|

|

|

|

�u���E�e�[�l��(DOP)�@Bra

Tenero�@100������560�~�@

�������A

����M����@M.G.32%�@�C�^���A�E�s�G�����e�B

�s�G�����e�m�����Ȓ��̖��O�������u�u���v�Ƃ����`�[�Y�B�e�[�l���͏n�����Ԃ�45���ԂŐ����ܗL�ʂ����������Ƃ肵�Ă���B���ۂɐH�ׂĂ݂�ƁA�C�A������A�_�炩���}�C���h�B���������`�[�Y���B�u����������̃��x���͐ԁB(2005.12.3)

|

|

|

|

�t�F���~�G�w���̃u���E�e�[�l��(DOP)�@100������987�~�@�n���Ƃ��Ă�1�������炢�B�O��H�ׂ��e�[�l���̓��J�j�J���z�[�����炯����������ǁA����̂̓z�[���͂قƂ�nj���ꂸ��������Ƌl�܂��Ă���B�������A�C�{���[�F�ŁA�_�������胉�N���b�g��t�H���e�B�[�i�ɂȂǂɎ����������������B�Y�n�̓s�G�����e������R�̃`�[�Y�ł͂Ȃ��̂ł�����ǂˁB(2008.5.30)

|

|

|

|

|

�u���E�h�D�[��(DOP)�@Bra

Duro�@100������630�~�@

�������A

����M����@M.G.32%�@�C�^���A�E�s�G�����e�B

�s�G�����e�m�����Ȓ��̖��O�������u�u���v�Ƃ����`�[�Y�B�h�D�[���͏n�����Ԃ�6�����ȏオ�`���t�����Ă���B�H�ׂĂ݂�Ɖ����������s���b�Ɛ�Ɏh�������邪�A�~���N�̊Â݂�����B�A�~�m�_�̌�������������B�ԃ��C���ɍ����`�[�Y�ŁA���̓e�[�l�����f�R�h�D�[���̕����D�����B�u����������̃��x���͒��F�B(2005.12.3)

|

|

|

|

�t�F���~�G�w���̃u���E�h�D�[��(DOP)�@100����1050�~�@���F�������B�|���|�������g�D�ŃA�~�m�_���`���z��������B��������������Ƃ��Ă��Ď|�݂������B�@(2008.5.30)

|

|

|

|

�㊯�R�uEATALY�v�ōw���̃`�[�Y���`�[�Y��B100����1080�~�@5���ɐH�ׂ����̂��͏n�����Ⴂ��������Ȃ����A��������Ƃ������ƕ����ŁA���������Ȃ苭���B�ԃ��C�����l�b�r�I�[���E�_���o�ł����̂ŁA��������Ƃ����`�[�Y�ɕ����ĂȂ������̂ł悩�������ǁA���C�����Ȃ�������H�ב������Ȃ����������B�y�R���[�m�E���}�[�m���H�Ƃ������炢���h�������܂����ˁB�@(2008.11.9)

|

|

|

|

�v���[���@

100����600�~���炢�@�@

�������A���{�E�k�C���L���S�L�����E�[���L���E�t�@�[��

�v�ۂ��v�w������l�ŗ��_����Ă���[���L���E�t�@�[������B�H�[��K�˂ĂS�O���قǂ̋��̃~���N������邾���̃`�[�Y�������Ȃ��Ƃ��������܂����B�n�����Ԃ�4�������炢�Ŗ����Ȃ��Ă��܂������ŁA�����n�������ĉ]�X�Ƃ������Ƃ��l���Ă���������Ȃ��B�`�[�Y���v���[���ƃL�����E�F�C�̓��ނ̂݁B�����n�[�t�̃z�[���Ŕ������̂̓v���[���B�O��͂�����g���n�A�D�����~���N�̖��ɁA�܂��ق̂��Ɏ_�����c���������ŁA�����H�ׂĂ��O���Ȃ��`�[�Y�̖����B�ƂĂ��D�����Ĕ��������B���͂ƂĂ��D���B(2010.9.21)

|

|

|

|

|

�y�R���[�m�E�f�B�E�t�H�b�T�@Pecorino

di fossa�@100����1,500�~

�r�����AM.G.�s���@�C�^���A�E�G�~���A�E���}�[�j���B�ƃ}���P�B�̋�(�\���A�[�m�E�A���E���r�R�[�l)

���̈��Ǐ��ł���{�Ԃ�ݎq����́u�`�[�Y�ŏ���C�^���A�̗��v�̒��ɁA�r�̃`�[�Y�I�[�i�[����(�����̌�)�ۗ̕L�҂ɗa�������x�����Č��ŏn�����Ă��炤�`�[�Y�Ƃ��ďЉ��Ă����̂����́u�y�R���[�m�E�f�B�E�t�H�b�T�v�B�t�F���~�G�ł�4�������x�̃`�[�Y��a���Ă���Ə����Ă���܂����B�a������Ԃ�8/15�`11/25�܂ŁB�ǂ�ȃ`�[�Y�Ȃ̂������ƒm�肽�������̂ł��B�����A�t�F���~�G�̓X���Ō������̂Ŕ����Ă݂܂����B�F�͗r���炵�������̂����A�ǂ���ǂ���I�����W�F�̕���������B����͉��ł��낤�E�E�E�B���ŏn�����Ă��邩��Ȃ̂��낤���H�C�^���A�̗r�̃`�[�Y�ɂ��Ă͉����͑����T���߂ŁA�~���N�̊Â݂�����������B���������肪����A�|�݂��Z���B(2008.3.8)

|

|

|

|

|

�x�b�e���}�b�g�@Bettelmattv�@

�������A

�C�^���A�E�s�G�����e�B

�s�G�����e�̖k�A2200���̃I�b�\���k�J�̃`�[�Y�B7����8����60���Ԃ̂ݍ���A����̐��͏��Ȃ��A�N�Ԃ�150��قǂ������Y����Ȃ����߁A���̃`�[�Y�ƌ����Ă���Ƃ��B����̃R���A�ڍ��̃r�X�g���Œ����������́B�\�ʂɎ��������ĂāA�悢��Ԃł͂Ȃ������B�H�ׂĂ݂�Ƃ�͂�f�p�ȕ����ŁA�c�ɂ��ۂ��i�_���L�j���Y���B�͂��߂܂��Ẵ`�[�Y�Ȃ̂ŁA���ꂪ�{���̂��̂��͔��f�ł����B(2018.4.24)

|

|

|

|

|

�y�b�p�[�E�W���b�N�@Peper

Jack�@

�������A����M����

M.G.50���@�A�����J�@

���i�f���J�e�b�Z���ōw���A100��245�~�B�J���t�H���j�A�̃����g���[���܂�́A�����g���[�W���b�N�̃n���y�[�j�������B�`�[�Y���̂��̂̓}�C���h�Ȃ����������ʂ̃`�[�Y�Ƃ������킢�ł����A���݊������\����傫���̃n���y�[�j�����X�p�C�V�[�ŁA���̃`�[�Y�Ȃ��Ȃ������܂��B���C�����̓r�[�����~�����Ȃ閡�ł��B���ɉĂ̏����Ƃ��ɁA�₦���r�[���̂��܂݂ɁA��X�e�B�b�N�Ȃǂƍ��킹�Ă݂���ʔ��������B(2008.6.20)

|

|

|

|

�}�I��(DOP)�@Mahon�@

�������A����M����@M.G40�`45���@�X�y�C���A�o���A���X����

���̍`���������Ă��܂��B���m���J���ō����`�[�Y�B�ʐ^�ł͔����ł����A�p�������ۂ߂̎l�p���`�[�Y�ł��B�p�v���J����̃I�C���Ő@����Ă��邻���ł��B���ɂ̍����B�����������A�܂�ŌÒЂ��̒Е���H�ׂĂ���悤�Ȋ����B���̊F�́u���������v�ƌ����Ă������A���ɂ͂�����ω߂��ł����B(06.06.03)

|

|

|

��͂艖���炢�ł��B����ȊO�ɕ\�����ł��Ȃ��قǂł��B�܂�����ȂɌÂ����̂ł͂Ȃ��̂ō���͋����͂���܂���B�Ƃɂ���������ς��B(2009.7.4)

|

|

|

|

|

�}���{�[�@Maribo

�������A����M����^�C�v�@MG 45���@�f���}�[�N

���i�f���J�e�b�Z���ōw���A100����236�~�B�I�����_�̃S�[�_�̐��������č��ꂽ�Ƃ������ƂŁA�H�ׂĂ݂�Ɗm���Ɏ��Ă���B�u���C���h�ŏo���ꂽ��A�͂����茾���Ď��̓}���{�[�Ȃ��S�[�_�Ȃ��킩��Ȃ��ȁ[�B�����������f���}�[�N�̑�\�I�ȃT���\�[�ɔ�ׂ�Ə�������Ă��܂��B�܂����J�j�J���z�[���������A�e�͐��͎キ�_�炩�߁B���̓s�U�p�`�[�Y�Ƃ������A��ʓI�ȃv���Z�X�`�[�Y�Ɏ������ł��B(2008.6.20)

|

|

|

|

�}���b�c�@Maredsous

�������A����M����^�C�v�AMG�s���@�x���M�[�E�i�~���[���B

�����̍��A�x���M�[�̃x�l�f�B�N�g�h�̏C���m������Ă����ƌ�����`�[�Y�B�}���b�c�̏C���@���������������݂Ɏ����Ă��܂��B�n��100�����狂�ݏグ����n�����ŃE�H�b�V������Ă���ƃv���t�B�[���ɂ���܂��B�}���b�c�C���@�ł͓����̃q�[��������Ă��܂��B���Ă��̃`�[�Y�A�H���̓��b�`���A�l�b�`�����ĂāA�`�[�Y���g�̂悤���Ƃ����ӌ�������܂����B���̓i�b�c�̕����������āA�����͋��߁B�T���l�N�e�[�����ۂ��������ȁB(2012.2.4)

|

|

|

|

|

�~�����b�g�@100��������430�~�@�t�����X�e�n

�������A����M����@M.G.40%

�I�����_�ō���Ă����`�[�Y��17���I�ɊO�����i�̗A�����֎~���ꂽ����ɁA�t�����X���ŃI�����_�̃G�_���`�[�Y�Ɏ����č�����̂��n�܂�B�F�͑N�₩�ȃI�����W�F�ł����A����͐A�����̒��F���A�i�g�[�ɂ����́B����͏n�����Ԃ�2�`3�����ƒZ���u�W�F���k�v�Ȃ̂ŁA�O��̓c���c���ł����A�����n��(12����)���������B�G�C���⒴�����n��(24�����ق�)�̃G�N�X�g�����B�G�C���Ȃǂ́A�\�ʂɃu�c�u�c�ƃN���[�^�[�̂悤�Ȍ����J���Ă��邻���ł�(����Ȋ���)�B����̓`�[�Y�ɐl�H�I�Ƀ_�j���܂Ԃ��A�_�j���H�ׂ����Ȃ̂������ł��B�}�W�H���Ċ����ł��B���������̃_�j�A�����ǂ����Ƃ�����̂��H�ƌ����A�n����������Ȃǂƌ����Ă���l�����邪�A�搶���t�����X�̋Ǝ҂ɕ���������ł́A���ɉ������Ă��Ȃ��炵���A�P�Ɂu�_�j���H�ׂ邭�炢�������������v�Ƃ����Ӗ������炵������A����ׂ��t�����X�l�B���H�����~�����b�g�͎Ⴂ�������A�˂��Ƃ肵���H���Ⓙ���n(�J���X�~)�̖��͂��Ȃ������B���܂��Ԃ��ǂ��Ȃ������̂��A�����ꖡ������܂����B(2004.12.4)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���̃~�����b�g�E�W�����k�R�����n�����́B100��662�~�B�z���g�ɃW�F���k�H�Ƌ^�������Ȃ��B���_�j�ɐH�ׂ�ꂽ�����A�v�������J���Ă���B���̃��B�G�C���ƌĂԂɂ�12���������邩��W�F���k�Ȃ����ŁA���N���炢�͌o���Ă������ȋC������B�G�N�X�g�����B�G�C���Ɣ�ׂĐH�ׂ��̂ŁA����ɔ�ׂ�Ό��������������ƂȂ��̂����A���������Ⴂ�ق����W�F���k�炵���C�������B�ނ�����Ƃ��Ă��āA�Â݂������Ĕ������������B(2008.5.16)

|

|

|

|

�t�F���~�G�ōw���̃~�����b�g�EExtra

Vieille�A100��1082�~�B�ʉ��̃N���[�^�[���������B�J�b�g�ʂɂ������p���p���t���B���̕��A���_�j�̐H�ׂ�����A����A���[�������肷��悤�ł��B�M�̏�ɂ��p���p���Ƃ��ڂ�Ăāu���������̋C�ɂ��Ȃ��́v�Ƃ����������ɂȂ�Ȃ����̓e�B�b�V���ŕ����ĐH�ׂ��Ⴄ�փ^���ł��B�����Ɍ����L�[���[�h�u�~�����b�g�@�_�j�v�ŗ���l������������̂ŏ����Ă������Ǝv�����A����w�̊����������w�̌㓡�����ɂ��ƁA�u���̐��E��75,000�킢��Ƃ����Ă���_�j�ނł����A�l�ԂɂƂ��ėL�Q�ȃ_�j�́A�킸�������ɂ������A�~�����b�g�̃_�j�͍ł��L���ȗL�v�ȃ_�j�̈�ł��B�v�Ƃ���܂��̂ŁA���S���Ă������オ�肭�������B����ł��C�ɂȂ���́A���̂悤�ɊO��͐H�ׂȂ��A�Ȃ�ׂ��������Ȃ����@�łǂ����B(2008.5.16)

|

|

|

|

�F�l�̂��X10���N�̃p�[�e�B�Ɏ��Q�����~�����b�g�E18�����n���B�`�[�Y��H����Ȃ����������̂ŊԈႦ�ĐH�ׂȂ��悤�ɁA�O��͗��Ƃ��Ă���T�[�u���܂����B����̓p���~�W���[�m�i�C�t�ŃJ�`�����Ă��������܂��B�����N�A���ɓ��{���D���ɂ̓~�����b�g�̎|�������܂�Ȃ��炵���A�u�������A�������v�Ƒ�D�]�ł����B�n��������18�������炢���A�|�����[���o�Ă���̂ɁA�܂����b�`���Ƃ����H�����c���Ă���̂ōD���ł��B(2009.4.12)

|

|

|

24�����n���̂�����A�O��̓N���[�^�[�Ń{�R�{�R�ʼnH�����������Ă��܂��B���̃N���[�^�[�̓V�����ƌĂ�閳�Q�̕��_�j�Ƃ������`�[�Y�_�j���H�ׂ����̂ł��BCPA�̋��{�ɂ��ڂ�悤�ɂȂ�܂����B�H�ׂ����̕��ɍ������Đ������V���������ዾ�Ŋm�F�ł��邻���ł����A���Ă��C�������������̂ł͂Ȃ��̂Łi���͎ʐ^�Ō��܂����j�A�����Ċm�F���Ȃ��ق��������C�����܂��B�V������������~�����b�g�̖��́A�˂�����A�ނ�����A���̗����ɒ���t�����炢�ŁA�|�݂��悭���X���ۂ��B��������C�����͓��{���ł����ˁB�i2011.9.3�j

|

|

|

|

|

�����r�G�@Morbier

(AOC)�@�@

�������A����M����@M.G.45%�@�t�����V���E�R���e�n��

�����r�G�͑��̖��O�B�^�ɃX�X�̋������Ă���̂������B���̐̃R���e�ō�����c��̃J�[�h���W�߂č���Ă����B1���ڂ̃J�[�h�̏�ɒ������ɃX�X�����Ԃ��Ă����A�����ɂ��̏�ɂ܂��J�[�h�����č�邽�߂ɁA�X�X���T���h���ꂽ�悤�ȃ`�[�Y���o���オ�����Ƃ����킯�B���݂͂��̌`�������c���Ă���B���b�`�������e�͂�����A�~���N���Ȃ��A�ǂ��������L������B�C�J���̓��������`�B�ł��{���̓C�J���̓����͂��Ȃ��`�[�Y�炵���B���������A11��11���̃`�[�Y�̓��̃C�x���g�ŐH�ׂ������r�G�͂���ȍ���͂Ȃ���������ˁB���̃C�J���̓����̌����͕s���B(2005.1.29)

|

|

|

|

�`�[�Y�����̃����r�G�B�`�[�Y�����̃}�_���v�c����́A�������`�[�Y�̒��ł������r�G����Ԃ��D���炵���B�Ƃ������Ƃ́A���̃����r�G�ɂ����҂���������Ă��̂ŁE�E�E�B���b�`�������e�͂�����A����݂̂悤�Ȗ��B����̎��H�����������Ȃ��������炩������Ȃ�����ǁA�ȑO�H�ׂ����ɋ����������C�J���̏L���͊������Ȃ������B(2006.11.04)

|

|

|

|

�܂����肪���Ȃ苭���B���̍���H�ƋL�������ǂ�ƁA�ǂ����Śk�������Ƃ���悤�ȁE�E�E�E�E�B�N���X���C�g���G�s�Z�A����Ȃ��H�ƁB�������Ƀ����h�[���̍���Ɏ��Ă���B�搶�ɕ����Ă݂��琳���݂����B�ǂ̖{�ɂ��ڂ��ĂȂ��̂����ǁB����̃����r�G�́A����͋������A����ȊO�͓������ア�����B�H�ׂ�x�ɈႤ�̂ŁA�����Ɖ�����H�ׂĂ݂Ȃ��ƂȂ�Ƃ������Ȃ��ȁB(2007.5.12)

|

|

|

|

�t�����X�E�R���e�n���̃u�U���\���Ƃ����X�Ŕ������A�t�F���~�G���̃����r�G�B���܂Ń����r�G�̗ǂ����킩��`�[�Y�ɏo����Ă��Ȃ���������ǁA�{��̒n���̃`�[�Y�Ȃ�Ⴄ�����E�E�E�Ƌ͂��Ɋ��҂�����E�E�E�吳���I�������`���I���n�̃z�e���̕����ŁA�[�тƂ��ăo�N�o�N�H�ׂ܂����B�����ȋꖡ���ŏ��ɂ���A���Ƀ~���N�̊Â݂����������B���`�b�Ƃ����H���������B�������C�J���̓����͂��Ȃ������B���y�Y�ɂȂ邭�炢�����悩�����E�E�E�B(2007.12.17)

|

|

|

|

�t�F���~�G�Ђōw���A100��851�~�B�����r�G�̕\��������E�H�b�V�����Ă���Ƃ̂��ƁB���̃`�[�Y�͓������傫���̂ŁA�����ڈꔭ�Ńu���C���h�ł���`�[�Y�Ȃ̂ŁA����������Ƃ͂Ȃ��B���킢�͂��̂܂ܐH�ׂĂ����������������A�Ă��ĐH�ׂĂ݂��B�ƂĂ��������������B�R�̃`�[�Y�͂���ς�Ă��ƈꖡ�������������ɕς��B�������b���Ɣ�̊Ԃɕ������܂�Ă��镗���□�킢���A�퉷�ł͊������Ȃ��������A�M�ŗn���Ċ�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł����B����悭�킩��B�O����Ă��ƕ��������Ȃ�Ɗ����邵�B(2008.4.12)

|

|

|

|

���邩��ɔ����������ȃ����r�G�́A�}�_���v�c���ƁA�v�c���c���n���̂��́B�����r�G�E���E�N�����Ȃ̂Ŗ��E�ۓ����ł��B�����ځA���������͐��������銴���B�H�ׂĂ݂�ƁA�ނ����胂�`���`�ŏ_�炩���A��̏�łȂ߂炩�ɗn���Ă����B�������c���Ă��Ȃ�_�炩���n�������Ă���悤���B�����ĉ����~���N�̎|�݂ƊÂ������ɍL����B����͔��������B�p���Ŕ����Ă��Ȃ��������Ƃ�����B���Ƀp���ɍs�������ɔ����ċA���Ă�����ƁB(2013.3.30)

|

|

|

|

�����r�G

�t�����X�E�t�����V���E�R���e�n��(�W�����n��)�̃`�[�Y�B�`�[�Y�̒����ɔ����T���h����Ă���̂������ł��B����̂̓G���x�E�����X�n���̂��́B�����r�G�̋ꖡ���������肠��A�c�ɂ��ۂ������B�ӌ��̕������Ƃ��납������Ȃ����A���̓����r�G�Ƃ������̃`�[�Y�́A���܂���炳��ăG���K���g�ȕ����ɂ��������A���ꂭ�炢�c�ɂ��ۂ��e��Ȋ����̂ق����D�����B(2015.01.25) |

|

|

�����烂���r�G�A�u��2��`�[�Y���y���މ�v�ł��o�����������B�p���́uCANTIN�v�ōw�����A���Ԃ��^��łꂽ���̂ł��B���킸�����ȁA�`�[�Y�̐^�ɂ��鍕�����������̃`�[�Y�B���X�̓V���h�����̒�̔��ł��������݂͐A�����H�i�Y���Y�B���̗ʂ����āI�p���ł͓��{��1/3�̉��i�Ŕ�����̂�400���I�[�o�[�̂��̗ʂ������܂����B���͎|���Ƃ�����̃~���N�̊Â��Ǝ_���A�����Ăق̂��ɋ�݁A���̋�݂��A���͌����ł͂���܂���B�i2017.11.18�j

|

|

|

|

�R�̃`�[�Y �@�@

100����900�~

�������A����^�C�v�@���{�E���쌧�E�����q��

���쌧�̐����q��ō���Ă���Z�~�n�[�h�^�C�v�B�t�F���~�G�i�_�Ɛ�����`�[�Y�j�^�C�v�̍H�[�ł��B�u���E���X�C�X��̑��A�r�����炵�Ă���Ƃ��B�R�̃`�[�Y�Ƃ������ƂŁA�R���e�ȂǂƔ�ׂĂ��܂��Ƃ������W���Ŏ|��������Ȃ��C�����Ă��܂��B�D�����ƌ����ΗD�������B���������u�R�̃`�[�Y�ł��v�Ƃ����������~�����Ƃ���B(2006.9.2)

|

|

|

|

|

���C�I���@

Laguiole

(AOC)�@�@

�������A����M����@M.G.45%�@�I�[���F���j���n��

�I�[���F���j���n���̓�Ɉʒu����I�[�u���b�N�����ō������j�̐[���`�[�Y�B�J���^���A�`�F�_�[�ȂǂƓ������`�F�_�����O���@�ō���A�g�D�͐Ƃ��{���{�����������B�v���t�B�[���ɂ͔��̒Е���A�ÒЂ��̂悤�Ȕ��y�L������Ə����Ă������̂����ǁA���̓��̎��ɂ͊����邱�Ƃ͏o���܂���ł����B(2006.11.04)

|

|

|

|

�t�F���~�G��6���̂��E�߃`�[�Y�A���C�I��

�O���� �I�[�u���b�N�B100��788�~�B5���`10���܂łɕ��q����鍂�������̃I�[�u���b�N��100���̃~���N�Ő������ꂽ���݂̂̂��u�O�����E�I�[�u���b�N�v�ƌĂ�邻���ł��B�I�[�u���b�N�����̓I�[���F���j���ƌ��������A�~�f�B�E�s���l�[���@�A���F�������Ȃ�ł�����ǂˁB�܂��������B�`�F�_�����O�Ɠ��̃|���|�������g�D�Ȃ���ǂ��A�����𑽂��܂�ł��ď_�炩���B����ȃ��C�I�����߂ĐH�ׂ��B�J�[�h�ɉ���������̂ŁA�`�[�Y�ɉ������ĐH�ׂĂ���悤�Ȋ��������邭�炢�A�����_�C���N�g�Ɋ�����B(2008.6.7)

|

|

|

|

|

���O�U�[�m(DOP)�@100g��1000�~

�������A����M�����@M.G.40%�@�C�^���A�E�V�`���A�B

�p�X�^�t�B���[�^���@�ō��ꂽ�`�[�Y���H�p���̌^�ɓ��ꂽ���́B�A�����J�ȂǂɑD�ʼn^�т₷���悤�Ɏl�p���`�ɂȂ����������B���������Ƌ��߂����ǁA���ʂ̃n�[�h�`�[�Y�ƈ���Ċ����ɑ@�ۂ��v�`�v�`�Ɛ�邩�B�����������v�`�v�`�����Ă����B�搶�����܂ŐH�ׂĂ������̃`�[�Y�͂ЂȂт��c�ɏL���̂����������炵���̂ł����A����̂͏�Ԃ��ǂ��̂����������悤�Ń��b�L�[�B(2005.10.1)

|

|

|

|

�@�ۂ�f����悤�ɐ蕪�����Ă��܂����̂ŁA�����ɂ̓p�X�^�E�t�B���[�^�̗��͊m���߂��Ȃ������B�����������F���Z���ځB���܂�����������Ċ�������Ȃ��B(2008.6.7)

|

|

|

|

�C�^���A�̃V�`���A�B�ō�������O�U�[�m�͐H�p���`�������p�X�^�E�t�B���[�^�̏n���łƌ����Ε�����₷�����ȁB�H�p���^�Ȃ̂͗A�����₷�����邽�߂ŁA�ۑ��������߂邽�߂ɁA���Ȃ艖���������`�[�Y�ł��B���n�ł͍���ăg�}�g�\�[�X�Ȃǂ̃p�X�^�ɂ����ĐH�ׂ�悤�ł��B�V���[�v�ʼn��h���A�����ň��g�̂Ȃ����O�U�[�m�́A�N�X���Y�ʂ������ł̊�@�ɕm���Ă��邾�Ƃ����܂��B�]�k�ł����A�{���ꏏ�ɂɍ��킹���ԃ��C���́ADOCG���`�F���X�I�[���E�f�B�E���B�b�g�[���A�i�R�X�j2007�A���O�U�[�m�̎Y�n�ł��郉�O�[�U�̒���菭���k���ɂ��钬�ő����Ă��郏�C���Ȃ̂ŁA���̉����ɕ����Ȃ������h���C�`�F���[��A�h���C�v�����̂悤�Ȗ��킢�ł悭�����܂����B(2011.1.29)

|

|

|

|

|

���N���b�g�@�@100������600�~�@

�������A

M.G.50%�@����M�����@�X�C�X�E���@���B

�X�C�X�ɂ̓��N���b�g�`�[�Y���ɂ������āA������n�낯�Ă����Ƃ�����i�C�t�ō���āA��ł��W���K�C���Ȃǂƈꏏ�ɐH�ׂ�u���N���b�g�v�Ƃ�������������܂��B�u���N���v�́u���v�Ƃ����Ӗ��B�\�ʂ��E�H�b�V�����Ă���̂œƓ��̕�������B