| 北の縄文文化 | (青森県北部) |

| 北の縄文文化 | (青森県北部) |

|

昨夏の古代北東北の旅では、岩手県より北上し、是川中居遺跡と小牧野遺跡に立寄り、秋田県に向かった。 2008/05/19-22、下北・津軽の旅を友人たちと行い、その道すがらに、佐井村と十三湖と亀ヶ岡と三内丸山で、縄文時代の出土品を展示する考古資料館に立寄ることができた。亀ヶ岡と三内丸山は過去に訪れたことがあるが、佐井と十三湖は始めてその出土品を見た。 青森県には、縄文中期には「円筒土器と土偶」を主体とする三内丸山遺跡、縄文後期にカメ棺土器や石棺墓の墓制を発達させた「十腰内文化」、縄文晩期には遮光器土偶や多彩で華麗な縄文土器文化の集大成を編出した是川中居遺跡や亀ヶ岡遺跡がある。 機会を捉えて、これらの変遷と縄文社会での”祈り”に触れたいと願っている。 |

| 佐井村海峡ミュウジアム (佐井村) 津軽海峡文化館「アルサス」2F 下北随一の観光地・仏が浦観光は佐井港を基地としている。遊覧船待合所のある「アルサス」の2階の一隅に、佐井村の歴史を紹介するコーナー・佐井村海峡ミュウジアムが設置されている。近世の箭根森(やのねもり)八幡宮の山車、中世の蝦夷錦などとともに、佐井村の縄文遺跡からの出土品が展示されている。佐井村は、古くから道南との交易があり、中世では安藤氏が、近世では南部氏の配下にあった。 |

||

|

|

|

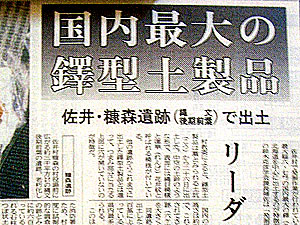

| 鐸型土製品 | 平成12年(2000)10月の東奥日報の記事 | |

| 糠森遺跡(ぬかもりいせき)は、佐井港に流れ込む大佐井川の左岸に位置する。墓跡とみられるものを中心に約600個の土抗がみつかっているほか、墓石とみられる石柱、石斧、壺状土器などが出土している。 鐸型土製品は宮城以北で出土する。表面に花弁文が描かれていて、土抗から出土することから副葬品とされる。高さ10.4cm 最大幅6.7cmは、現在までに出土した中では最大という。東北・北海道に特徴的なもので、縄文後期の呪術的社会と関連するものであろう。 |

||

| (注) 歴史記録のない縄文時代に年号を振り分けることは難しい。遺跡からの出土品(とくに土器)の相対的な古さから土器編年がなされ、縄文1万年といえども、100~200年単位で時代考証が可能になっている。後世の事件記録をもとに当時の社会が連想できるのと同様な効果が、土器編年に存在する。絶対的な年代は、地層学やC14放射線測定など最新の年代測定法から確認されている。北東北の縄文後期(4,500~3300年前)の土器編年は、前半が入江・十腰内様式、後半が加曾利B様式・瘤付様式とされる。(小林達雄「縄文土器の研究」) 入江・十腰内は、前入江・十腰内(牛ケ沢(3)式、沖附(2)式、弥栄平(2)式)と入江・十腰内(十腰内ⅠA式、十腰内ⅠB式)に分かれる。(成田滋彦「小林・小川:縄文土器大観4 p.277」) 上の鐸型土製品は、磨消(すりけし)縄文、独特の幅広の花弁模様、この時期に発達した壺形似ている事から、前入江・十腰内様式の中間期のものと想像できる。 | ||

|

糠森遺跡は佐井港に流れ込む大佐井川の左岸に位置する。墓跡とみられるものを中心に約600個の土抗がみつかっているほか、墓石とみられる石柱、石斧、壺状土器などが出土している。 | |

|

||

| 糠森遺跡出土の石器類 | 糠森遺跡(縄文後期)出土の土器 深鉢、浅鉢、壺状土器など |

|

| 八幡堂遺跡は、縄文土器や弥生中期の土器を出土することで有名で、昭和43年以降に発掘調査されている。 | ||

八幡堂遺跡出土の土器 八幡堂遺跡は佐井港に流れ込む古佐井川の左岸(八幡宮辺り)に位置する。円筒土器、深鉢、浅鉢など。 |

左から 異形石器 石器 銛と装身具 |

|

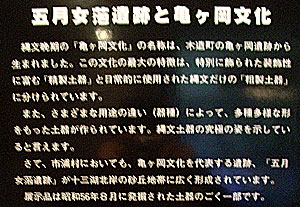

| 市浦歴史民俗博物館 (十三湖ブリッジパーク) 市浦(しうら)歴史博物館の常設展示は、中世の謎の豪族・安藤氏にまつわるものである。安藤氏は、十三湖周辺を本拠地とした。砂に埋もれた十三湖周辺を長年発掘しつづけ多くの成果を上げている。十三湖の歴史は中世に始まったものでなく、奈良時代の遺跡から縄文時代まで数多くの遺跡が発見されている。 |

|||

|

|

||

|

|||

| 五月女遺跡出土石器類 (石ベラ・石匙 石錘・投入 石器石轍 石槍) | |||

|

|

||

| 五月女出土 (亀ヶ岡式土器) 浅鉢、椀型 | 上段 注口土器、浅鉢、蓋付き 下段 椀型、壺形、深鉢 |

||

|

上段 壺型、浅鉢 下段 台付き土器、蓋付き土器 |

||

| 上段 壺型土器 下段 注口土器、浅鉢型土器 | |||

|

|

||

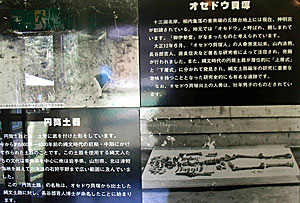

| 十三湖北岸の台地上にオセドウ貝塚がある。大正12年の人骨発見以来注目され、山内清男、長谷部言人、直良信夫など著名な学者により発掘された。ここで発掘された円筒土器が層位的に上層と下層に分かれて発見され、「上層式(前期)」と「下層式(後期)」の区別が定着した。円筒土器の名称は、長谷部言人博士が命名したものとされる。 | |||

| つがる市縄文館 (木造町 亀ヶ岡遺跡) | ||

| 現在、つがる市資料館として、木造亀ヶ岡考古資料館のほかに、縄文住居展示資料館カルコと森田歴史民俗資料館(石神遺跡の出土品を収納)がある。カルコには、遮光器土器のレプリカ他が展示されている。縄文館は、藍胎漆器(らんたいしっつき)や朱に色づけた土器などが展示されている。昭和54年(1979)開設の考古資料館で個人所有のものの展示が多い。 | ||

|

|

|

| 右下に藍胎漆器(編物に赤漆を塗りかためたもの) | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 資料館には多くの出土品が展示されているが、短時間では見渡すだけになる。 | ||

|

|

|

| (縄文時代の)道路沿いには、配石(列石)墓が並ぶ | 資料館内 | |

|

|

|

| 三内丸山遺跡は、縄文前・中期の円筒土器が多数出土することと、それに伴い、扁平・十字形をした(円筒土器文化型)土偶が多数出土することが特徴である。 配石墓群や土抗群の多さ、六本柱の構造物、大住居などを見ていると、墓礼と祭祀を中心とした村が想像される。 |

||