ノーザン4-8-4(バックマン/トミーナインスケール)の分解掃除

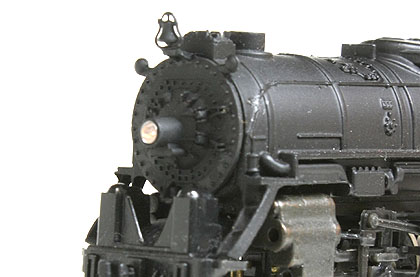

国内では1970年代後半にトミーナインスケールとして発売されていた、バックマン製の大型機関車です。何かと有名です。

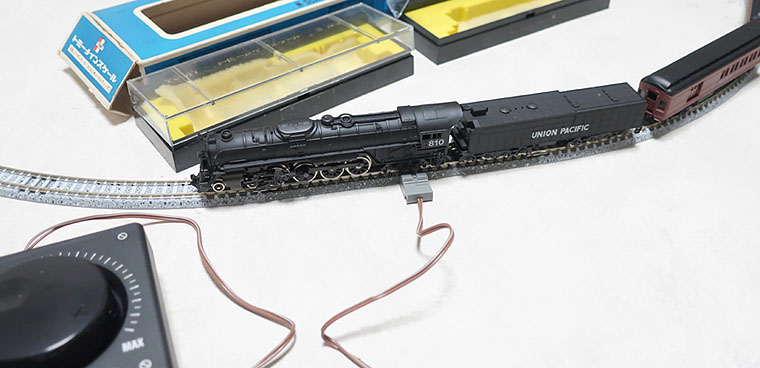

似合うレイアウトも貨客車もないために、たまに箱から出して飾ってみるのみでしたが、久々に走らせてみたところ相当動きが悪くなっていました。ちょっと分解して様子を見てみました。

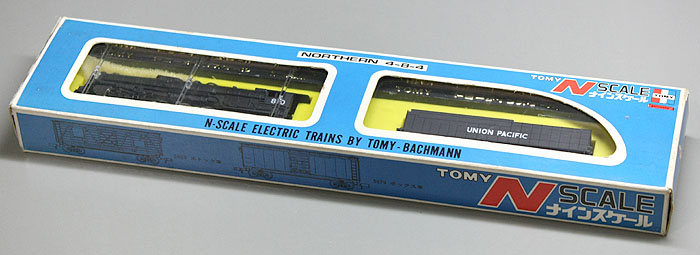

機関車はエンジンとテンダーの2つのプラケースに分かれ、細長い紙箱に入っていました。

パッケージのデザインは、日本国内向け(トミーナインスケール)に作り変えられています。

古いホンコン製品であることもあり、車体のダイキャスト部に少し歪みが出てきていました。ただ幸い崩壊はありません。

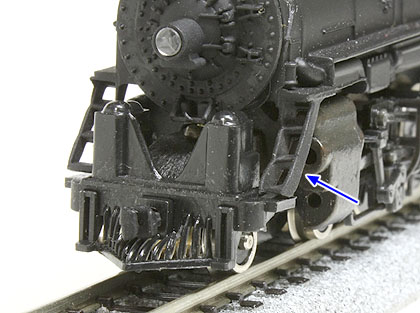

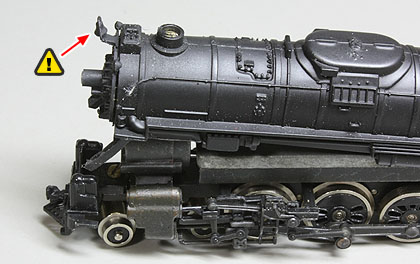

フロントデッキ側にひずみができて、プラ製ボディーの傾斜部のステップの一方が上下に圧縮され、形が崩れてきています。反対側は逆に浮いています。

前から見ると傾いています。

あとでダイキャストブロックを見ると、平行四辺形的に歪んでいました。これは手が出せませんのでこのままです。

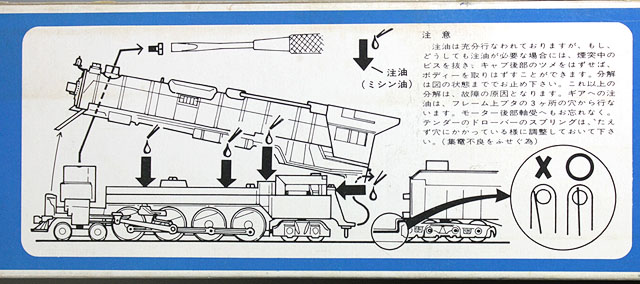

箱の裏に、注油方法が記載されています。

こういう説明書には「注油の必要はありません」と書かれていることが多いですが、これは「注油は充分行われております」です。でもさすがに40年分は持たないでしょう…。

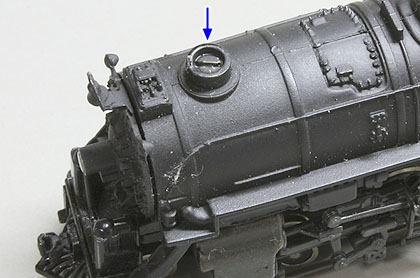

分解するにはまず、煙突のネジを外します。

これがほとんど膠着していまして外れません。下手にやるとねじ切れそうでしたが、少しずつだましだまし行っていたところ、何とか緩みました。

このネジはダイキャストブロックに直接ねじ込まれているので、変形の影響を受けているのかもしれません。

この模型は一見ごついモールドですが、ところどころに異常に細くて破損しやすい部分があり、少々神経を使って取り扱う必要があります。

特に前面のベルが折れやすいです。私も別の個体で折ってしまったことがありますし、たまに出てくる中古品にも折れているものが時々あります。

…なにしろ、当時のカタログの写真でも折れていたほどですから。

※トミーナインスケール カタログ(1976年版)P.8より画像引用

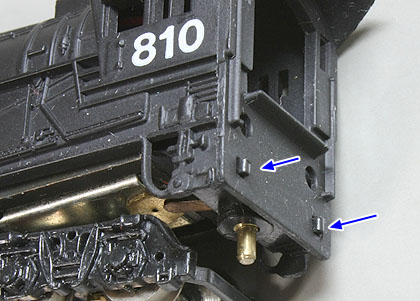

ボディーの後部には四角い穴が2つあり、動力ユニットの後方の突起が差し込まれています。

ボディーを前から持ち上げながら、動力ユニットを軽く前方に押し出すようにして、上下を分離しました。

構造をはっきり覚えていなかったので、やや怖かったです。

ボディーの内側には、特に動力ユニットと噛み合うような凹凸はありません。

キャブの下方にある左右配管も結構細く、ボディーを外そうと四苦八苦しているときに折れやすいので、これも要注意です。

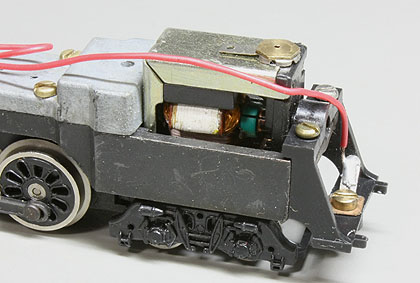

当時おなじみのキャラメルモーターが使われています。車体が大きいのでこのモーターでもボイラー内に入ったのですね。

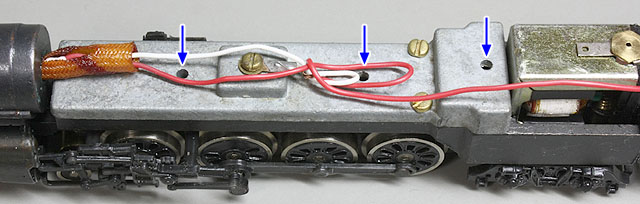

箱の裏の説明には、分解はここまででやめ、3箇所の注油穴からミシン油を点すようにとあります。

しかしこの穴は、どこに通じているのかはっきりわからず、ちょっと怖くてそのまま注油できません。また、穴が結構深く、針先などで少量を注油するのも難しい感じです。

上部のふたを外してみました。

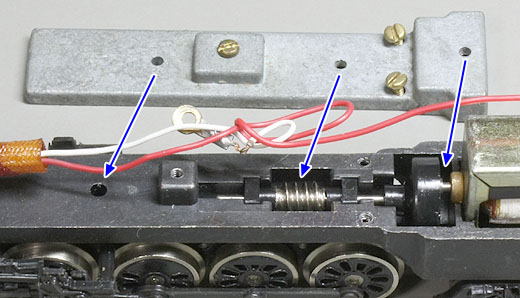

前方の穴は依然としてわかりませんが、中央の穴はウォームです。後部の穴はモーター軸のあたりになります。

ウォームに古いグリスが固着していないか警戒していましたが、とてもきれいでした。ちょっと油を与えておきました。

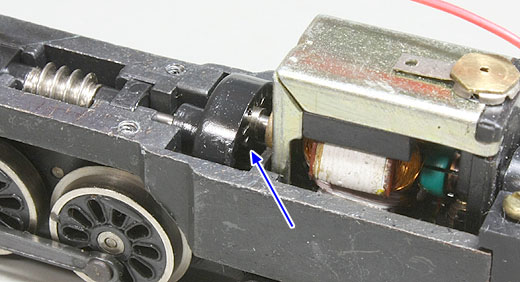

モーター軸とウォーム軸は少し上下にずれていて、ピニオンギヤと内歯車で噛み合っています。特に動力伝達に異常はないようです。

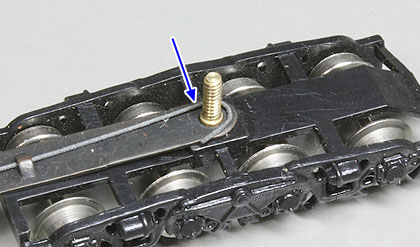

上部のギヤには特に問題なかったので、元通りふたをして、今度は底板を外しました。

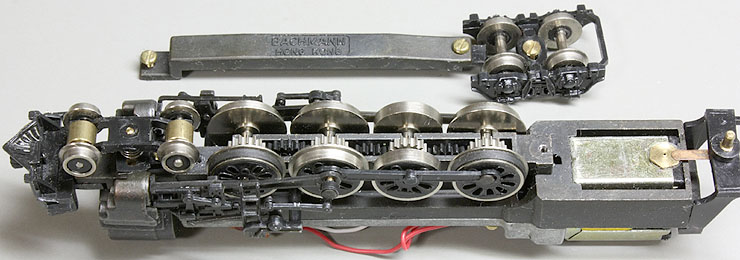

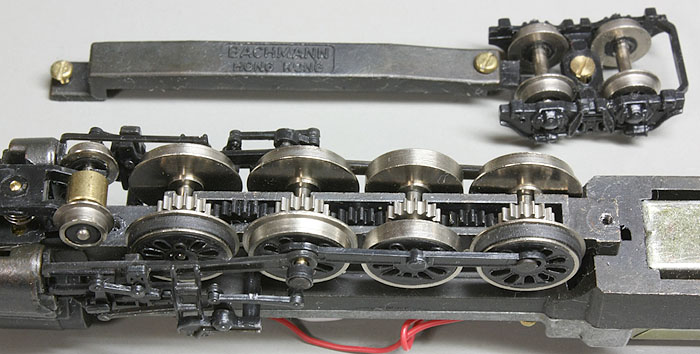

4軸ギヤ連動で、平歯車がたくさんあります。これも汚れや古い油の固着はなく、とてもきれいで安心しました。

前方の先輪のシャフトの中間部が真鍮で太く作られているのが目に留まります。脱線防止のために重量をかせいでいるのかもしれません。

同じ写真の部分拡大です。

ゴムタイヤが動輪の2箇所、いずれも右側(写真では下)についています。左側動輪のみの片側集電となっているためです。右側はドローバーを介してテンダーから集電されます。

ロッド類はすべてプラ製で、一応フルワーキングのバルブギヤを持っていますが、サイドロッドは第1動輪にはありません。 第3動輪はカーブ通過のためフランジレスとされています。

エンジン部に直接通電して、動きをチェックしました。

当時の製品としてはなかなかスムーズであり、音もそれほどうるさくありません。これは、残りのテンダーからの集電経路をチェックすれば、うまく動くようになりそうです。

回転させているうちに、例の独特の焼けるような臭いがしてきまして、これもおなじみです。かえって「正常である」とホッとしました。

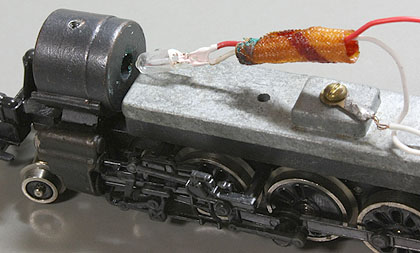

ところで、煙室部のダイキャストにはめ込まれている絶縁チューブとリード線の正体ですが、これはヘッドライト用の電球です。

カタログにも製品にも特に書かれていませんが、実はライト点灯式でした。

ろくに走らせていなかったのになぜか切れていましたので、ついでに修理します。

LEDにしてもよいですが、KATOやマイクロエースの蒸機の電球ライトがいくつか余っていたので、そのひとつを使いました。

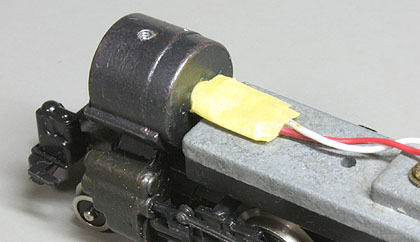

ボイラー上半分の内部はがら空きなので、基板のまま簡単に入ります。まずは元の電球からリード線を切ってハンダ付けしました。電球ですし、ダイオードによる進行方向の点灯制御もないので、極性も関係ありません。

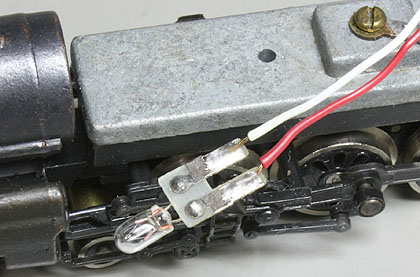

電球の脚や基板の通電部分がダイキャストに触れてショートしないよう、テープで絶縁し、元通り後ろから差し込みました。

無事に点灯するようになりました。

今度はテンダーです。8軸テンダーなので迫力がありますが、集電されているのはそれぞれ中央の2軸ずつです。片側絶縁のため右側のみの集電です。

前後の台車は、車体内部のウェイトにより、電気的につながっています。

前方の台車の中央にある真鍮の座金が、その下にあるドローバーの集電線と接触しており、機関車側に通電する構造です。

テンダーを上から押し付けるようにすると少し走ったので、ここの接触が悪くなっていることを疑いました。

座金を外してみると、その下の集電線にはサビや汚れのようなものがこびりついており、ピカピカしているはずの表面は艶消しでざらざらです。これではろくに通電しません。

集電線を外し、紙やすりで磨いて元通りにセットしました。

現状でできる性能回復作業はここまでです。動力部にダメージがあったわけではないので、清掃だけですみました。

ちなみにこれがテンダーの中身です。前後の台車の通電を兼ねたウェイトがあります。

中から、折れた前部ステップと思しき部品が転がり出ました…。

無事に走り出しました。やった!

ただ、ダイキャストに歪みが出ているため、多少ゴツゴツした走りになってしまいます。残念ですが、常用しているものでもないので、そこはあきらめました。期待以上の走りにはなったので(期待値はかなり低かった)、そこそこ嬉しいです。

清掃・修理した「ノーザン4-8-4 ユニオン・パシフィック」(バックマン/トミーナインスケール)です。

こちらは後輩のFEF-3(KATO)です。

もし、これだけ大きい機関車の金属キットがあったなら、歪みなく組み立てるのが大変そうですね。

私が組み立てたことがあるのは、大きくてもD52止まりですが、それでもなかなかまっすぐにはできません。

ところで。

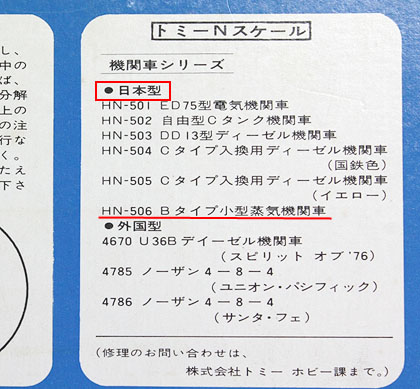

ノーザン4-8-4の箱の裏の製品リストを見ますと…。

「Bタイプ小型蒸気機関車」(=ドックサイダー)が、「日本型」に区分されています(笑)。

当時のカタログでも、価格表では日本型のカテゴリーにありました(本文では外国型)。

この単品のドックサイダーはバックマン製と違い、ボイラー脇のロードネームが消されていましたので、当初は無理やり日本型の役割を与えられていたのでしょうね。「国鉄SL貨物列車セット」というセット品もありました。

なお表中の「HN-502 自由型Cタンク機関車」とは、後のK.S.K.タイプCタンクです。