2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。

ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。

2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。

ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。

第3回(その1) (2005.11.22〜11.26)

1日目 11月22日(火)

巡礼、最後の旅。

朝、早い西武線に乗り、新幹線で名古屋を過ぎると、路面が濡れていて、天候が心配だったが、京都は晴れていた。

京都に5年も住んでいながら、宇治の方へは殆ど来ていなかった事を思い出しながら、三室戸の街を歩くと、すぐに汗ばんできた。アジサイで有名なお寺だが、今は紅葉が盛ん。

第10番札所三室戸寺は、京都らしくかどうかは分からぬが、間口が狭く、奥へ行くほど広いという感じのお寺だった。山門を抜けると、右手一帯がアジサイ園だが、秋の今は閉鎖されていて、石段を真直ぐ登る。何組かの参拝客はいるが、邪魔にならない。

本堂は立派なつくりだが、他のお堂や植栽とすっかりマッチしているかどうか?花を愛でに来る人用に造作をしているような気配に見えたのだが。境内には、伝説の牛の像や、謡曲「浮舟」の石碑などもある。源氏物語ともゆかりがあったお寺という意味か。

紅葉が美しかった。数が沢山と言うよりも、色が良かった。戻りの参道も、見とれながら戻った。 右端が浮舟の碑

地下鉄の醍醐の駅にリュックを預け、身軽になってのスタートだった。近代的な団地の中を抜けて、醍醐寺の境内へ。殆んどの人は真っ直ぐ総門を抜けていくが、ここを右に曲がって塀伝いに左折する。既に山道にかかっているような雰囲気である。

第11番札所上醍醐寺の本格的な参道の入り口に女人堂がある。暫時、お参りをしてから、気合を入れ直して、山道にかかる。西国随一の難所と言われるだけのことはあって、かなりきつい石段が続く。ここは歩かなければ登れないのは4番の槙尾寺と同じ。しかも、石段の高さや幅が不揃いだし、結構、段の高さの高いところもあり、歩きにくいこと夥しい。疲れが出た頃に、やっと醍醐の花見の場に出る。更に登って、中間点辺りだろうか、休憩所が設えてあって、ホッと一息入れた。ここからは更に自然石のような石段になり、足元に注意しながら杖を頼りに上った。峠に出て、社務所があったので、本当にホッと肩の力が抜けた。

左あいおい杉、中花見跡

左あいおい杉、中花見跡

いろいろ門がある

いろいろ門がある

もう境内だと認識出来るところに醍醐水がある。残念ながら、醍醐味は味わえない。更に石段があるが、もう、疲れるとかいう問題ではない。准胝堂に参り、疲れた足を引きずりながら、もう少し坂道を登ると、薬師堂、五大堂などがある。五大堂の反対側の方には、これも格式高い趣の如意輪堂、開山堂がある。一歩一歩苦労して登ってきた甲斐を、これらお堂にお参りしながら、ここまで来られたことに感謝した。

五大堂の外と内

五大堂の外と内

高みからは、山並みの連なりが見えるが、あまり遠望は利かなかった。下りは、足を上げる苦労はないものの、一段一段降りる度に、膝に負担がかかっているのが分り、痛みが出る。出来るだけ杖で突っ張っては、そっと降りるのだが、何時もいつも、同じようには足を下ろせないので、膝が、ガクガクしてきた。下りとは言え、結構時間を掛けて降りきった。ほぼ、標準的な時間で参拝は出来たものの、難所であるという認識は十分に出来た。

開山堂

開山堂

番外元慶寺は山科の町の中にあるお寺である。巡礼中興の人と言われる、花山法皇ゆかりのお寺である。

3回目の西国巡礼最初の日、上醍醐から地下鉄で御陵へ、そこから歩き出したのだが、出だしで勘違いをして、南へ行くべきを北へ坂を登ってしまった。暫く歩いたが、変なことに気付き、元へ引き返して、正規の道を歩き出した。所が、近くまで来て、良く分からない。電柱にある案内図を見たが、良く分からぬまま、歩き出そうとしたら、後から、女性が声を掛けてくれて、抜け道のような裏道を教えてくれた。白壁の竜宮造りという門を入ると、こじんまりとした庭があり、その向こうには小さな本堂がある。やはり巡礼をしているらしい人が数人先着していて、納経に少し時間がかかった。 珍しい造りの門

珍しい造りの門

2日目 11月23日(水)

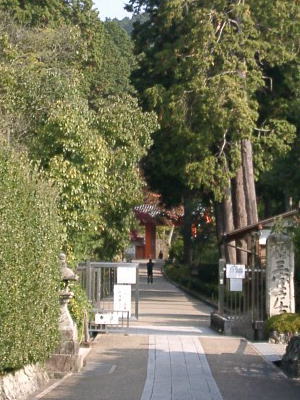

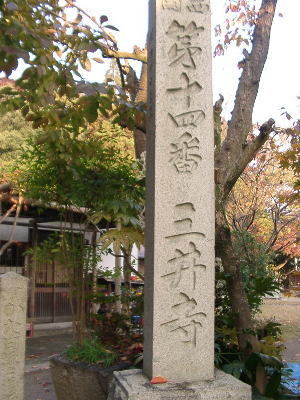

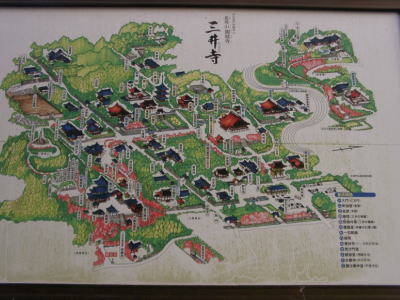

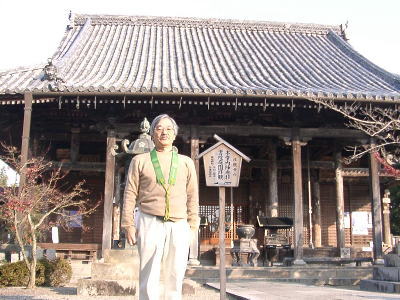

7時過ぎにホテルを出て、徒歩で第14番札所園城寺(三井寺)を目指す。凡その見当をつけて、赤十字病院の横を抜け、神社の横に出た。思った通り、ここから石段があり、観音堂へは真っ直ぐだった。144段の石段も、びっくりしなくなった。石段を上り詰めると、そこはもう境内。

観音堂の境内は、ここだけがグルッと取り囲んだ形で配置されている。真ん中に香台があり、正面の本堂、右手には舞台などが並んでいる。時間が早かったので、境内の清掃中だった。グルッと一回り、写真を撮ったりして少し時間をつぶしているうちに、清掃が終わったので、堂内に入り、いつも通り、朝一番なので、フルコースでお経を唱えた。

観音堂の境内は、ここだけがグルッと取り囲んだ形で配置されている。真ん中に香台があり、正面の本堂、右手には舞台などが並んでいる。時間が早かったので、境内の清掃中だった。グルッと一回り、写真を撮ったりして少し時間をつぶしているうちに、清掃が終わったので、堂内に入り、いつも通り、朝一番なので、フルコースでお経を唱えた。

8時に近かったので、納経をお願いすると、お茶を飲みかけていた方が、前でうろうろされたんじゃあ、お茶もゆっくり飲めないから、とやってくれた。

微妙寺

微妙寺 大師堂入り口

大師堂入り口

境内の道

境内の道  三井寺総門

三井寺総門

釈迦堂

釈迦堂

普通とは逆方向を辿って、金堂方向へ。境内には、案内図も沢山あり、道も広い。大師廟前から三重塔、一切経蔵を廻って金堂に行ったが、残念ながら工事中。グルッと一回りして、仁王門から出ることになった。

石山寺へ行くために、門から真っ直ぐ駅に向かった。京阪三井寺駅

瀬田川と練習するボート

瀬田川と練習するボート

三井寺から京阪石山線に乗って、終点の石山寺まで。駅を降りると、マラソンでお馴染みの瀬田側沿いの国道を歩く。川では、これもお馴染みのボートが練習中であった。暫く行くと、第13番札所石山寺である。

見事な東大門をくぐり、参道に入ると、紅葉が今盛りで、カメラマンたちが三脚を据えていたり、私同様の、にわかカメラマンが、カメラを構えていた。

総門

境内の紅葉

境内の紅葉

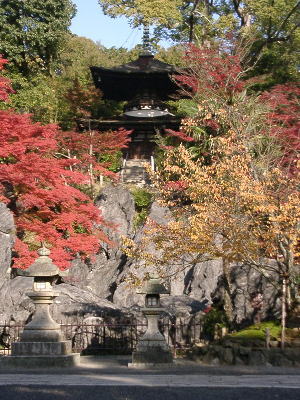

木戸を通り、境内の案内図に従って進む。広い境内には、見るべき建物も多いし、天然記念物の石山の周りには、写真のような紅葉がきれいだった。舞台造りの本堂は思ったよりさっぱりとしていて、紫式部ゆかりの部屋だとか、人形が飾ってあるのが、却って不思議な感がある。多宝塔は美しいと思う。更に奥まって、芭蕉庵横から、瀬田川を眺めると、すごく贅沢な気がしてきて、

ゆっくりと時間を過ごしたかった。

芭蕉庵、右は庵の横からの風景

芭蕉庵、右は庵の横からの風景

戻りは、大黒堂の前を通り、表へ出た。

毎月17日なら、石山から、岩間寺まで、直行バスが出ているのだが、生憎と、普段の日にはバス便は途中までしかない。石山寺の前からバスがあるはずなのに、バス停が見当たらず、お店の人に尋ねると、バス降りてから遠いよ、と言われた。それは承知の上なので、と答えてバス停を教えてもらった。バスで、中仙町までは思ったよりすぐに着いた。案内書には徒歩50分と書いてある。舗装された道をひたすら歩く。すぐに登りにかかり、急ではないが、休みなく登る。途中の神社では、もうかなりこたえていて、水の補給をしたり、小休止したり。この辺でかなり疲れるのは、私だけではなかったようで、帰り道、すれ違う人に「もう駄目だ、後どれくらい?」と尋ねられることがこの辺で多かった。流石に、ここでは、未だ、もう少しとは答え難かったので「もう一頑張り」

毎月17日なら、石山から、岩間寺まで、直行バスが出ているのだが、生憎と、普段の日にはバス便は途中までしかない。石山寺の前からバスがあるはずなのに、バス停が見当たらず、お店の人に尋ねると、バス降りてから遠いよ、と言われた。それは承知の上なので、と答えてバス停を教えてもらった。バスで、中仙町までは思ったよりすぐに着いた。案内書には徒歩50分と書いてある。舗装された道をひたすら歩く。すぐに登りにかかり、急ではないが、休みなく登る。途中の神社では、もうかなりこたえていて、水の補給をしたり、小休止したり。この辺でかなり疲れるのは、私だけではなかったようで、帰り道、すれ違う人に「もう駄目だ、後どれくらい?」と尋ねられることがこの辺で多かった。流石に、ここでは、未だ、もう少しとは答え難かったので「もう一頑張り」

上に行くに従って、傾斜が急になり、立ち止まることも多くなっていた。前日の疲れも、かなり残っていたので、本当にきつかった。幟旗が立ち、駐車場が見えてきて、いつもながらホッとした。

第12番札所正法寺である。本堂に向かう道すがら、マイクから流れるお経が聞こえる。一対の石の仁王様がいる手前に鐘楼があり、打鐘する。その前には、ボケ封じの観音様が露座で立っていて、参拝する人が多かった。

近代的な信徒会館が立っていたり、お経が流れていたりと、いささか、商売気の強いお寺をイメージしていたが、本堂は山寺風の趣があり、どことなく、他と違った感じがした。参拝客は比較的多かったが、その割には、きちんとお参り出来た。

本堂

本堂

本道の横に、小さな池があり石碑が建っていた。見るともなく見ると、

「古池や 蛙飛び込む 水の音」と書いてある。

芭蕉は、この山の麓に庵を構えていたそうで、この寺にも、たびたび来ていたそうだ。

帰り道は、石段ではないので、疲れてはいたが快調。行きは1時間近くかかったが、帰りは40分一寸。バスの時間まで、バス停で、おにぎりの昼食。

最終日の行程を楽にするために、岩間寺の参拝を終えた午後第31番札所長命寺に向かった。近江八幡の西口からバスに乗り、思ったより長く走ったような気がした。約20分、琵琶湖岸に面した駐車場に到着。最後まで乗っていたのは、一人だけ。両替をしようとしたら、小銭が出てこない。運転手が80円、おまけしてくれた。道の反対側にある観光センターの横から、参道が始まっている。

参道と言うよりも、すぐに石段である。 誰が数えたか、808段あるそうだ。最初はきちんとしていた段も、すぐに乱れ始め、登りはかなりの苦労だ。息が切れる。キビシーイ。岩間寺で結構歩いてきた足には、かなり堪え、杖を支えにして、立ち止まって息を継ぐ。足がしびれる感覚と臀部の痛みに悩まされた。同年輩の夫婦連れにもおいて行かれたが、追う気力もなし。突然人数が増えて驚いたら、横手に駐車場があり、そこから合流した人たちだった。その人たちが、上を見て「ワーー」と言っている。もう、ここからは100段しかないと言うのに。上に着いて、まず、したことは休息と給水。

誰が数えたか、808段あるそうだ。最初はきちんとしていた段も、すぐに乱れ始め、登りはかなりの苦労だ。息が切れる。キビシーイ。岩間寺で結構歩いてきた足には、かなり堪え、杖を支えにして、立ち止まって息を継ぐ。足がしびれる感覚と臀部の痛みに悩まされた。同年輩の夫婦連れにもおいて行かれたが、追う気力もなし。突然人数が増えて驚いたら、横手に駐車場があり、そこから合流した人たちだった。その人たちが、上を見て「ワーー」と言っている。もう、ここからは100段しかないと言うのに。上に着いて、まず、したことは休息と給水。

上がりきった正面が本堂で、横を向いている。風が吹き込んで、マッチの火が点かない本堂で、お参り。右手には三重塔があり、広場になった境内に面して、三仏堂、護摩堂が並んでいる。この並んだ様子が、少し上から見ると美しいので、

写真などでも、良く紹介されている。

山寺の割には、伽藍は整然とし、一つ一つのお堂も立派である。もう少し上まで登ってみたいと思ったが、流石に足が言う事を聞いてくれず、疲労感に負けてしまった。歴史の古い名刹を、もう少しゆっくり味わいたかった。下りの石段で分ったことは、登り始めのほうが高さが不揃いで高いということだった。最初にきつく感じた理由が分った。

JRで京都経由、亀岡まで行って宿泊。京都駅はひどい混雑だった。

3日目 11月24日(木)

亀岡のビジネスホテルに泊まって、7時過ぎのバスに乗る。今は、お寺の前まで行っている路線があるが、大学行きのバスで穴太口下車。そこから田園風景満喫の道を歩いた。途中で出会った、おばあさんと「おはよう」と挨拶。

第21番札所穴太寺では、女性が3人ほどで清掃中。時間も早いこととて、写真を撮りながら、女性とも声を交わす。土塀沿いの紅葉がきれいだった。鄙びてはいるが、なんとも趣のあるお寺である。ゆっくりとお参りさせて頂いてから、未だ少し早いかと思いつつ、納経をお願いすると、若い女性が書いてくれた。

左から本堂、掲額、寺のシンボルむくの木

境内の紅葉

こんな田園の中に穴太寺がある

こんな田園の中に穴太寺がある

戻りがてら、お寺の前のバス停を見に寄った。時間が未だ大分あるので、結局は下りたバス停まで歩いた。亀岡の駅に戻り、1時間前の特急に乗れないかと思ったが、満席で駄目だった。

特急は天橋立まで行くのだが、宮津で下車して、ここからバスに乗った。バスは宮津湾に沿った国道をぐるっと回り、ケーブル下に着く。このケーブルは、眼下に橋立を望みながら上っていく。ケーブルを降りてからは、山上バスに乗換えると、山門を通り越して、石段の下まで連れて行ってくれる。第28番札所成相寺。

すぐ右手にあるのが、撞かずの鐘。案内ガイドで、この由来を読んだ。由来といえば、お寺の名前の由来もちゃんとある。そういう意味では、いろいろと、面白いお寺だ。次の「一言一願地蔵」にしても、本堂内の「真向の龍」にしても、本堂前の観音水、「鉄湯船」にしても、何故か、庶民的というか、近寄りやすい、親しみやすい、あっけらかんと置いてあるといった感じで、そこにある。

すぐ右手にあるのが、撞かずの鐘。案内ガイドで、この由来を読んだ。由来といえば、お寺の名前の由来もちゃんとある。そういう意味では、いろいろと、面白いお寺だ。次の「一言一願地蔵」にしても、本堂内の「真向の龍」にしても、本堂前の観音水、「鉄湯船」にしても、何故か、庶民的というか、近寄りやすい、親しみやすい、あっけらかんと置いてあるといった感じで、そこにある。

本堂と真向の龍

本堂と真向の龍

堂内で読経を終わり、左甚五郎の龍を撮影していいものか迷い、堂内の撮影禁止と書いてあるが、どうぞとのこと。本堂を出て、お地蔵さんの前で、一言でお願いを言う練習をしてから、「眼病で苦しむ人たちが、安心して治療できますように」少し長かったかな?これでも、一言ですよね。

左から、一言地蔵、五重塔、天橋立、日本海を望む

山門まで降りて、写真を撮ろうかどうしようか考えていたら、下りのバスが到着したので、山門は車内から撮ることにした。ケーブル乗り場の上の展望台から、橋立を眺め、写真を撮る。以前ここにも来たことがあるのだが、ケーブルや、お寺の記憶がない。どうも、車で、上の展望台まで行ったようだ。

帰りは、観光船で天橋立桟橋まで。天橋立を少し歩き、グッドタイミングで、大天橋が回転するところに出くわした。智恩寺にお参りし、天橋立駅から電車で東舞鶴へ向かった。